編集室より

常葉大生による、静岡時代インターンシップ見聞録【2015】

2015年夏、今年で3回目となる静岡時代のインターンシップに常葉大学造形学部から2人の学生が参加してくれました。そもそもは2年前、大学の先生がインターンシップ先に静岡時代を推薦してくれたのがはじまりです。

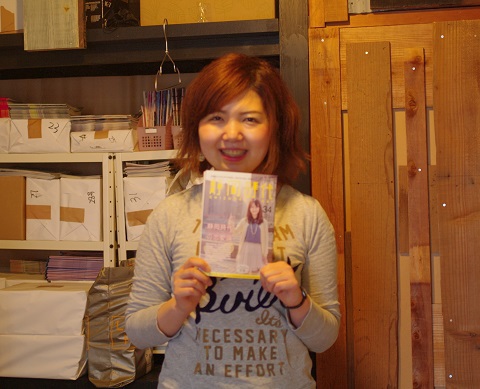

今回参加してくれたのは、造形学部3年生の富田奈都子さんと永田美涼さん。8日間の静岡時代インターンシップを振り返っていただきました。

▲写真右が富田奈都子さん。左が永田美涼さんです!

■富田奈都子さん(常葉大学造形学部)

「レイアウト制作と取材・執筆、外回り……静岡時代の裏側を知れた8日間でした」

常葉大学造形学部造形学科ビジュアルデザインコース3年の富田奈都子です。

大学の先生に「学生が主体的に活動している現場に実際に立ち会い、自分を見つめ直してみなさい」と薦められたことを機に、静岡時代のインターンシップに参加しました。

8日間のインターンシップで私が取り組んだのは、主にレイアウト制作と取材(原稿執筆)、外回り同行です。

静岡時代は、学生編集部と卒業生が中心となる事務局の大きく2つの組織構成です。取材や企画会議は主に学生編集部員のみなさんと、会議のない日の制作や外回りなどは事務局の方と接することができました。

最初に取りかかったのは、レイアウト制作と静岡県庁の公式SNS「静岡未来」の取材、原稿執筆です。普段、大学の授業でデザインの勉強をしているのですが、実際に外に出回る雑誌のレイアウトを制作できることは、普段の学びを活かせるいいチャンスでした。

レイアウトは冊子の中身をいかに見やすく、綺麗に見せるかを考えることが大切です。

写真を大きく使うレイアウトパターンをいくつか考えたところ、雑誌の担当をしている事務局の服部さんから「(写真は大きく使いたいけど)静岡時代は基本的に読ませる媒体なので、一定の文字数は確保したい」「静岡時代は全員がデザイン学部というわけではない。初心者でもつくれるレイアウトが望ましい」とアドバイスをいただきました。静岡時代さんならではの売りと特徴を活かしたレイアウト制作に、「そもそも静岡時代がどんな媒体なのか」の認識から重要なことに気付きました。

最終的には、写真を大きく使いながら、その下に写真の説明を少し多めの文章を入れるレイアウトパターンが出来上がりました。「ノスタルジーな感じの街もの企画に合いそうですね!」「写真を大きく使うページが好き」と編集部からも好評で嬉しかったです。

■苦手分野、「文章を書く」に挑戦

実は私は、静岡時代のインターンシップに参加するにあたり、先生から「文章を書いて、自分の考えをまとめられるようになりなさい」と念を押されていました。そのくらい文章を書く(自分の考えをまとめる)ことが苦手なのです。

今回担当した取材は、静岡県立美術館で行われている『スイスデザイン展』。企画展の概要や魅力について、学芸員の村上敬さんにお話を伺いました。自分の関心ごとであるデザインの展示ということもあり、緊張はしたものの楽しみながらインタビューを行うことができました。

しかし、取材したことを原稿にまとめる作業では苦労しました。執筆では静岡時代の代表の鈴木さんが、限られた文字数の中で具体的に且つ解りやすく内容を伝える方法を丁寧にアドバイスしてくださいました。自分の考えていることを順序立てて述べることが苦手だったので、良い経験になりました。

◉富田さんの取材記事(Facebook静岡未来)⇒「遠くて近い!? スイスのデザイン文化と日本」

他にも、企業の方との打ち合わせに同行したり、雑誌『静岡時代』の企画会議に参加したりと、まさに静岡時代の裏側を見て、体験をすることができたインターンシップでした。

■永田美涼さん(常葉大学造形学部)

10周年記念のオリジナルステッカー制作に挑戦実践の場で求められた

「クライアントのイメージの具体化」

常葉大学造形学部造形学科3年の永田美涼です。大学では、本の装丁やポスターの製作や、企業のキャッチコピーや新しいブランドコンセプト、パッケージなどを学んでいます。 まだ将来について「何をしたいか」「どういった企業へ就職したいか」などから目を逸らしていた私は、新しい経験を得るための出会いを大切にしたいと思い、インターンシップ参加を決めました。

インターンシップでは、静岡時代さんのステッカー製作しました。静岡時代さんのシンボルカラーとロゴをベースに、静岡時代の持つ「知的」なイメージを、「シンプル」 なデザインで表現する、という課題でした。

この「シンプル」というのが本当に難しく、何度も何度もパソコンの前で頭を抱えました。既存のステッカーなどを見比べながら、まず「学帽」をモチーフにすることにしたのですが、その学帽をどういった形で描くかを悩み、いくつも紙にスケッチしました。最終的には静岡時代さんのロゴに合わせた、丸みを帯びた線で学帽を作り上げました。

▲パソコン画面に映っているのが、学帽モチーフのデザイン案です。

しかし、学帽が完成したはいいものの、今度はその学帽をどういった形でロゴと並べて配置するかを悩むことになりました。初めはロゴの上に、ロゴと同じくらいの大きさで学帽を配置しようとしたのですが、お互いがぶつかりあってしまいました。

アイデアを練り直し、ステッカーの右下に小さく配置するデザインで決定しました。シンプルなデザインのなかに、『 「静岡時代」は「静岡県の学生」がつくっていて、「10周年」』というメッセージに込めています。

雑誌づくりからはじまった静岡時代として、背景に紙のテクスチャーを使用してみるなど、頂いた意見を反映させながら制作に取り組むのが、自分だけでは思いつかないことも取り入れることができるので新鮮で面白く、そして楽しかったです。

▲静岡時代の新ステッカーデザインが完成しました!

■ 新しく仕事をつかむための打ち合わせに同行

世の「仕事」をイメージだけで捉えていた自分に気付く

また、もう一つ勉強になったことがあります。静岡時代の企画・制作を担当している服部さんと江崎新聞店さんへニーズ調査の打ち合わせに同行した日がありました。

営業というと売り込みやプレゼンといったイメージしかなかったのですが、「静岡時代を継続していくためにも、「売れるコンテンツ」をつくらないといけない。そのためには静岡県の教育機関や企業、行政がどんなことを求めているのか知ることが大切。だからニーズ調査も「仕事をつくる」という営業の一貫です」と服部さんは言っていました。

江崎新聞店さんでは採用担当の方が会社の仕事のことや、この会社から新聞配達のシステムを変えていきたい、といった経営理念などを熱く語ってくださり、新聞店への印象もガラッと変わりました。その際に「こういったことは直接語らないと、 伝わらない」と先方が言っていらしたのを、服部さんが「そういった場を作りませんか?」 と静岡時代の雑誌掲載とインターンシップ計画を持ちかけていたのが、「なるほど、こうやって会話を掴むんだな」と勉強になりました。

あっという間に終わってしまいましたが、大変勉強になったインターンシップでした。なにより事務所の雰囲気が暖かくて素敵でした。ありがとうございました。

Updated:2016年01月06日

祝!Facebook静岡未来が3周年を迎えました!!

2015年10月10日(土)で、『静岡未来』は開設3周年を迎えました。

“静岡の学びと学ぶ人(主に大学生)”に焦点をあてたメディアとして、現在2,776人の方にフォローしていただき、県内はもちろん、全国からも注目される媒体としてここまでやってきました。

これまで「いいね!」やコメントをしてくれた皆さん、本当にありがとうございます!

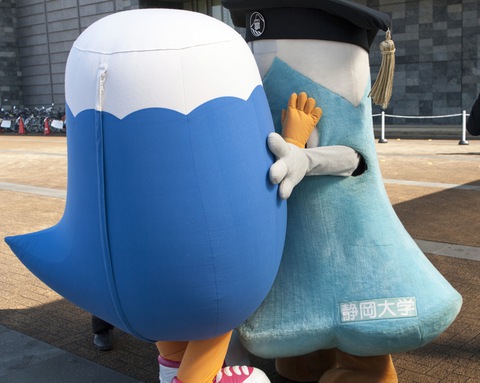

▲静岡未来を共同で運営し、立ち上げからお世話になっている静岡県庁広報課のみなさんと。それからふじっぴー!

『静岡未来』は、運営主体である大学生の“学び”をヒントに、静岡県の未来や、そこに暮らす自分たちの未来について、みなさんと考えていける場を、この地の“学ぶ人”自身でつくろうとする試みです今は人口減少(主に若い世代の県外流出)や少子高齢化など、それらにどう対応していくのかが大々的に問われ、多様なまなざしを結集させることが求められていると思います。そんななかで、わたしたち大学生をはじめとする若年層も、ひとりひとりが“誰か”に預けずに、一緒になって考えていける、そんな環境をつくることが、地域にとっての力になるのではないかと感じています。

「地域の未来を考える」と大きく出ることも大事ですが、『静岡未来』では「自分の未来」と「地域」をつなげ、手の届く位置で、手触りを感じられる情報を大切に、これからも発信を続けていきたいと考えています。また、この『静岡未来』の取り組み自体も、静岡県のひとつの魅力として広まって、今よりもっと多くの「静岡県、いいね!」を引き出していけるように、編集部一同これからも丁寧に、皆さんに記事をお届けしたいと思います。今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします!

今回の3周年を記念して、これまでお届けしてきた静岡未来の厳選記事から、

編集に携わる大学生のイチオシ記事をご紹介していきます。

また、今の大学生が選ぶ、最も心に響いた記事はどれかも取材しました。

よかったらみなさんのイチオシ記事もお聞かせくださいね!

“あたらしい共助のしくみ”づくりを通じて、大学生が学んだこととは。座談会形式のロングインタビューもお届けします。

「昔から人に何かをして喜んでもらえることが好きだったので、福祉に興味がありました。ぼくは、大学の部活で、認知症の高齢者の方々向けのプログラムを企画して、ファシリテーターを行っています。高齢者の方々が和気あいあいとしてくれた時にやりがいを感じます。

この記事を読んで、さらに、地域交流の場が広がればいいなと思いました。」

「以前、アメーラトマトのことをテレビで知り気になっていました。

私はマーケティング系のゼミに所属しており、現在企業さんと商品開発を行っています。

この話を読んで、静岡にはブランド作りが求められているのだと分かったので、意識できたらなと思います。」

「独特の世界観に惹かれました。美術とは縁がなく、こんな美術もあるとは。

知らない世界で頑張る自分と同じ大学の先輩に勇気をもらいました!」

「この記事に興味を持った理由は、静岡県にこのような活動があることを知らなかったからです。学生が、棚田を守っていく活動をしていることが面白そうだなと思いました。なぜ、この活動をやろうと思っているのか、どんな気持ちで活動しているのか気になります。

静岡には、まだまだわたしの知らない活動があるんだなと思いました。」

もっとも面白いと思ったところは、見えない価値を消費者に訴える時、トマトを「人」に例えることで、他のトマトと差別化するというところです。また、静岡牛がブランド力のある松坂牛には勝てないことを知り、改めてブランド力の影響力の大きさを感じました。

静岡には質が良く美味しい食べ物がたくさんあることを再認識したとともに、それらがブランド化し、今以上に人気になったらいいなと思いました。」

静岡県庁で働いている方のインタビューが載っているこの記事が気になりました。

この記事を読んで、県の広報課の仕事の具体的な内容や、やりがいを知ることができました。

他県出身なので静岡のことをよく知らないのですが、もっと知りたいと思いました。」

また、キャッチコピーが素敵で惹かれました。

内容はちょっと難しかったですが、本が日本に伝わった歴史などが学べて面白かったです。

「葵文庫」という名前に2つの意味があることも初めて知りました。」

普段関わりのない「棚田」がこんなふうに身近な「食」に関わっているのですね。」

おいしい=売れる、という考えを当たり前のように持っていましたが、

この記事を読んで必ずしもそうではないと知り、とても驚きました。」

記事を読み、静岡で自身と近い年齢で個展をやっている事実に衝撃を受けました。ありえだなおさんの独特の世界観に、こんな考え方があるんだという発見がありました。

静岡はアートに懐が深く、積極的に動けば環境があることを知りました。」

タイトルのごとく、静岡県の大学生が初めて静岡県議会議場に足を運んだ体験記。

Updated:2015年11月02日

【最新号】静岡時代6月号:発行のお知らせ!

こんにちは。

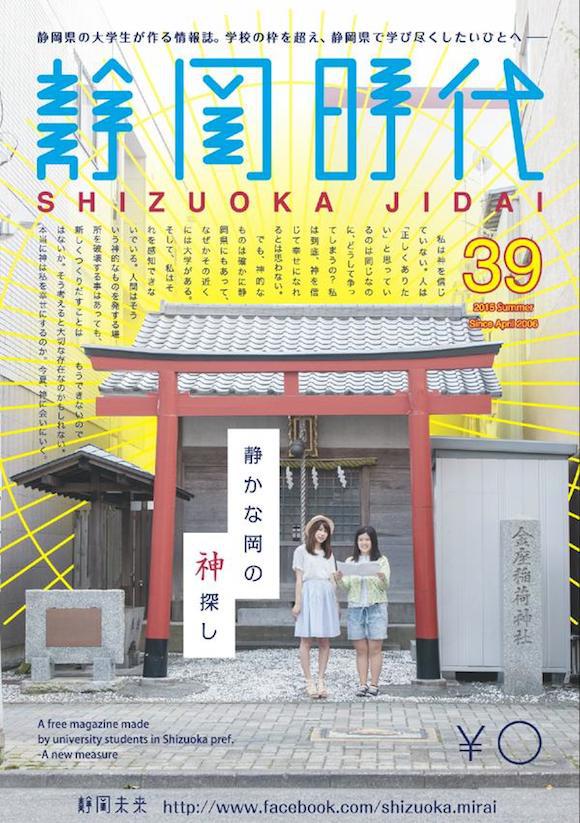

静岡時代6月号編集長の山口奈那子(常葉大学外国語学部英米語学科4年:写真右)です。

およそ1ヶ月の制作期間を経て、静岡時代6月号が、6月1日に発行されました!

この5月は春や初夏の味わいを感じさせないくらいに、とにかく『静岡時代』をつくるということに突っ走った一ヶ月でした。ようやく出来上がった冊子を目にして、「一人でも多くの人に読んでもらいたい」。私はいま、そんな気持ちでいっぱいです。

▲写真左は、制作期間中、私や編集部メンバーを支えてくれた副編集長。

■テーマは「神」。

「山口さんは禁断の扉を開いたよ」(by 住職 松下さん)

静岡時代6月号の巻頭を飾るテーマは、ズバリ「神」です。

日本人にとって宗教は、あまり馴染みのないものであると思います。私自身、特になんらかの宗教を信仰しているわけでも、神を信じているわけでもありません。外国で暮らしていた頃、異なる宗教観をもった人と関わるなかで、「なんで人は神を信じるのか?」「神を信じていて本当に幸せになれるのか」ということがすごく疑問でした。

神は安全を保障してくれるわけでも、存在が本当かどうかもわかりません。みんな「自分とその周辺が平和でありたい」と思うのは同じはずなのに、時に宗教観をめぐって争いも起きます。私は世間のニュースをみていても、神を信じて本当に幸せになれるとは到底思えませんでした。神様は本当に必要なのだろうか?そんな疑問から今回の特集は動き始めました。

特集では、姿かたちもない「神」という概念を言語哲学の面から掘り下げたり、まさかの神職と住職(と編集長)による対談を繰り広げたり、六千年前の地図をもって古代から静岡へ残る神的・霊的な場所を歩いたり、哲学の先生に神による幸福論をお聞きしたりと、とてつもなく大きなテーマを掲げています。

取材に協力いただいた長興寺 住職の松下さんからは「禁断の扉を開いたね」というお言葉をいただきました。視点も面白いし、論文も書けるほどのテーマとのこと(実はわたし卒論で「神」をテーマに扱いたいほど、神に興味津々です。とはいえ、信仰しているわけではありません)。

▲静岡市葵区、谷津山の西麓にある清水寺です。徳川家、今川家とも縁のある、非常に歴史の古いお寺。

■静岡時代10周年の今年、企画立ての構造は新境地へ。

「自ら仮説を立て、自らの足と頭をつかって、主張をする」

今までの静岡時代と、今回の静岡時代の特集では、大きく違うところがあります。

それは、大学の先生や識者へのインタビューを行っていないページがあることです(11〜15ページ)。

これまでの静岡時代は特集のテーマ(大学生の立てた問い)を、静岡県内の大学の先生や識者の知恵でどのように紐解くことができるか、大学の学智を絡めることで知らず知らずのうちに読者を「お、この○○学って面白そうだな」「静岡県の大学にいったらこんなこと学べるんだ」と学問の入り口に立たせてしまうようなものをつくろうとしていました。

あくまでベースが「インタビュー」だったんです。どんなに考え抜いた問いを立てても、問いに主張をこめても、どこか「受け身」。それがこれまでの『静岡時代』のある種の限界点でした。

今回は「神」をテーマに、ある仮説を立てました。地図を眺めていると、社寺が集中しているのは山の付近だったり、そのなかでも密集しているところがあったり、とにかく点在しているようで点在していない。図書館に行くと、縄文時代の沿岸部周辺に社寺が集中していることがわかりました。古代、陸地であった場所に社寺やお墓がある場所、一方で人が住めない海だった場所にはいまも人が住んでいない、住んでいてもどこか寂しげな土地だったりします。

▲静岡市葵区柚木にある、静岡縣護国神社。1889年創建。

ちなみに、面白いことに「大学」は古代のお墓のうえに建っているのも不思議でした。ほぼすべての大学が古代の陸地に建っていて、そういうことを発見した時に、「もしかしたら大学も神的聖地なのかもしれない」と思ったんです。

だって、大学は「自由」でなくてはならない場所です。世の中の「こうあるべきだ!」というような社会の制度やしがらみ、資本主義の考え方から、ある程度の自由を確保していて、そこで知的な活動をする場所(でした。いまはちょっと違ってきている)。

学術的な根拠はないけど、先行研究を探しながらも自分たちの足と頭を使って照らし合わせたときや、こうした仮説やそこから見えた静岡県の全く新しい風景に出会えたとき、私の中でそれまですごくシンプルだった神様像が変わったように思いました。

自分で調べたからこそ伝えられることって絶対に温度があると思うんです。

問いをたて、誰かの知恵をかりて、聞いたことをまとめるのではなくて、「仮説」と「主張」を(それがどう受け取られるか怖いけど)誌面で展開することって大事だなと制作を終えて思います。不思議と、そういう身をきって言葉や考えを発するページがあると、インタビューページの見え方、読み方も変わる。なんというか前のめりになるんです。この温度が、読者の心を揺さぶるようなものになったらいいなと思います。

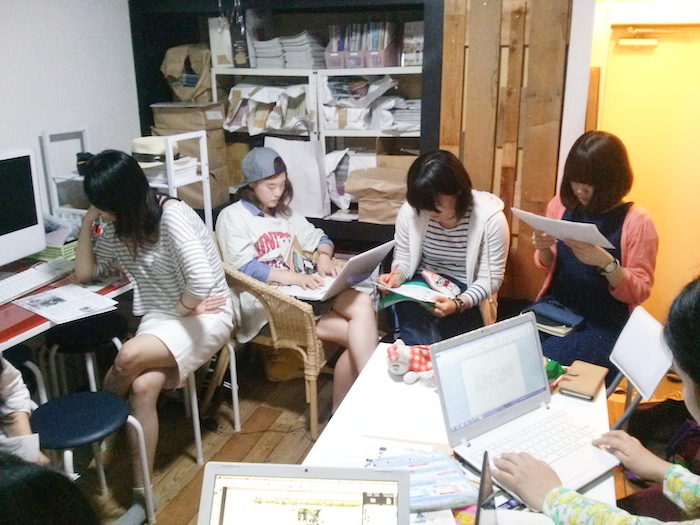

▲取材をすべて終えた編集部メンバーは、制作記事がより読者の心に刺さるよう入稿直前まで考え続けました。

▲事務所が満員になったため、即席でつくった第二編集室。自分の担当が終わっても、ひとりひとり出来ることを見つけて編集に臨みました。

■静岡時代のキラキラ感、補充しました。

待望の新連載「恋愛相談 by 学術」

もうひとつ、今号の編集長のおすすめは新連載「恋愛相談 by 学術」です。

実は、今年4月からの連載開始を打ち出していた企画が満を持してスタート!

連載第一回目は、静岡英和学院大学の波多野純先生に「思い出の品処理方法」について、社会心理学の面からお答えいただきました。

一見、大学生の恋愛における悩みに先生が答えるというものに思えるかもしれませんが、そうではありません。これは「恋愛」という誰もが読みたくなるテーマを学術的に紐解くことで、読者を学問へ誘うという狙いがあるのです。きっと同じ質問でも、「思い出の品処理方法」だったら社会心理学、政治学、民俗学など、切り口となる学問が違えば、全く異なる回答がでてくると思います。

ようやく第一回が形となって、質問をどこまで具体化する必要があるのか、学問の絡め方、恋愛の生々しさをどうだすか、院生に聞くのも面白いのでは……などたくさん改善点がみえてきました。次号の恋愛企画も乞うご期待です!

ちなみに、「思い出の品処理方法」では、私は捨てはしないけど使わずにそっと引き出しの中にしまっておきます。

恋愛に正しい答えなどないと思うので、どう行動をすればいいのか分からないことは多いですが、この連載がみなさんのお悩みの解決につながるかもしれません!

「寄ってくるのがダメ男ばかりなのは何故?」「気になる女子が長男は嫌いと公言。僕は長男。一体どうしたら?」など、恋愛に関するお悩みを募集しています。大学生限定。恋愛に関する相談事項と、大学名・学部・学科・性別・学年を明記の上、以下、お問い合わせ先までご連絡ください。大学生の恋の悩みをアカデミックに白黒つけます!

【宛先】

・静岡時代編集部:henshu(ここに@をいれてください)shizuokajidai.org

・記入事項

(1)お名前《※記事掲載時はイニシャルで記載致します》 (2)恋愛の悩み

(3)大学名、学部、学年 (4)性別

私は編集長を務めて改めて静岡時代は多くの人に支えられて成り立っているということを身を持って感じました。取材を受けて頂くということは本当にありがたいことなんだと!みなさんの協力なしでは完成することができなかったと本当に思います。

どうして人は神様に惹かれるのか。実は深層の部分で私も神様に惹かれていました。概念としての「神」や、その概念を古代の人がどのように捉えていたのか、その痕跡は静岡県にも残っています。編集長であるわたしが言うのもあれですが、本当に面白いです!お見かけしたら、ぜひ、お手にとってください。

◉巻頭特集

【静かな岡の神探し】

六千年前の静岡の地図を開くと、古代より大切にされていた場所は今も変わらず残されていることが分かる。そしてなぜかその近くには大学がある。もしかしたら大学とは神的聖地なのかもしれない。知れば知るほど面白い、静岡の歴史を歩こう!

〈目次〉

p2~3―旬の大学生4人に聞く、究極の選択

——「もしも“絶対に返ってこない”とわかっている状況で「お金をかして」と言われたら、そのときどうする?」

p4~6―神様を論破する、神総論。正直、神って本当にいるの?

——静岡県立大学国際関係学部 飯野勝己先生

p7―外国人に聞く、神の住まう秘境from静岡

p8〜10―静岡の神的物語?神×仏(+本誌編集長)対談 @浅間神社

——長興寺住職 松下宗柏さん・静岡浅間神社 宇佐美洋二さん

p11〜13―21世紀の街の景色は古代の祈りでできている?

——本誌編集長、副編集長の、神様探しフィールドワーク@谷津山周辺

p14〜15—静岡県の大学は古代の聖地の上に立っている?

p16—エッセイ「編集長の神雑感」

p17〜19―古より受け継がれる神の形は「道徳」でした

——静岡大学名誉教授 松田純先生

Updated:2015年06月08日

【念願の初開催】全静岡県の大学生の祭典「第一回静岡県カレッジサミット」

2015年4月26日(日)、静岡市葵区七間町の「MIRAIE リアン」にて、静岡県内の大学生・大学生団体が大学の枠を超えて集まる『第1回静岡県カレッジサミット』を開催します。『静岡県カレッジサミット』は、静岡県の学生・大学間交流をはかり、また静岡という地域の中での学びを大学生発で盛り上げていこうという、言うなれば“知”の合同大学祭。

実はこの静岡県カレッジサミットは、約2年前、Facebook「静岡未来」から生まれたアイデアです。

そこから実現へ向けて、「静岡県で学ぶとはどういうことか」「静岡県カレッジサミットでどんなことをしたら面白いか」「自分たちだけが面白いんじゃなくて、社会的な意味をどうように持たせることができるのか」「資金はどうするか?」などを、大学の先生や大学生にインタビューを行いながら、企画をコツコツ煮詰めていました。本当に、いよいよの開催です。

◉「集いませう。静岡県カレッジサミット計画」編集部おすすめ記事!

https://www.facebook.com/shizuoka.mirai/photos/a.179280012197018.18201.174268652698154/218765448248474/?type=1

・「私たちはなぜ静岡県で学ぶのか」静岡県立大学 木苗学長、かく語りき。

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1199742.html

・静岡文化芸術大学 熊倉学長に聞く「静岡の大学今昔」

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1265315.html

・「海洋学部的ステータスを高めたいなんて下心は、富士山程度しかありません〜東海大学水棲環境研究会」

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1266705.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉出会え、学びのフレンドシップ!

第一回静岡県カレッジサミットの企画・運営は、県内の約10の学生団体が有志で集まったカレッジサミット実行委員会が、それぞれの得意分野を活かしながら進行中(もちろん静岡時代もそのメンバーです)。構想段階から太鼓判をおしてくださっている先生方から祝電をいただいたり、参加人数が70名を突破したりとすでに“大盛況”です。

▲開催1週間を切り、プログラムの準備もいよいよ大詰めとなってきました。

当日のプログラムは、内容盛りだくさんの4部構成。

第1部は、静岡大学や静岡県立大学、常葉大学、東海大学を中心に、約15の学生団体が繰り広げる学びのプレゼン合戦。一団体3分!普段の活動や団体の売り、研究や活動から得た学び、ぶちあたった課題をプレゼンテーションをします。

(ちなみに、チラシをご覧の方やFBイベントページをご覧の方はご存知のことでしょう。このプレゼン合戦のタイトルは「学びのハイパープレゼンテーション」。いきなりハードルをあげまくっている実行委員会です。ビビってません。最大限に魅せます!ご期待ください)

◎参加団体はFBイベントページより随時更新中!

https://www.facebook.com/events/807851439308517/

続いて第2部は、静岡県内で活躍する、異なる専門知をもった大学生5名による街中講義。

テーマは「大学生の学び to 地元」。静岡県という地域は、大学生の学びのフィールドとしてどのような可能性があるかなどを徹底討論します!大学の先生もコメンテーターとして登場(辛口コメントもあるかも!?)。

実は第二部は、静岡時代が企画・運営をプロデュースしています。「地域」は普段、学生が自身の学びのテーマや視点そのものを発見したり、普段学生が大学で学んでいることを実践的に検証したりするための一番のフィールドです。その地域に対して、静岡県の大学生がどんな問いを立てることができるのか。激論必至!

◎パネラー・コメンテーターはFBイベントページより随時更新中!

https://www.facebook.com/events/807851439308517/

第3部は、「学生大会議」と称した全員参加型の議論の場。

テーマは「学生発・静岡未来論」です。人口減や雇用など静岡県の地域課題・社会課題を複数ピックアップ。その課題に対して、「ではどういう状態であれば、それを私は幸せだと思うのか」「地域・共同体にとっての幸福とは何か」「そのために必要な者、私ができること」を語り合います。

といっても、おカタくありません。議論のスペシャリスト「静大フューチャーセンター」「KOKULABOフューチャーセンター」を運営する学生がコーディネートします(常葉FCは急遽、参加できなくなってしまったため次回!)。新入生や静岡ビギナーは、静岡県がどんな土地なのかを学びながら知れるはずです。

もちろんイベントの締めくくりには、学校も立場も超えた全参加者の大交流会が開かれます(飲んで、食べて、仲良くなる大社交界!)。

10時〜16時という長丁場ですが、1日まるごと、『静岡県の学び』を掘り下げもっと面白くする大集会です。大学生だけでなく、高校生にとっても、「大学ってなにか」「大学生ってどんな人か」「静岡にどんな学びがあるのか」を、一番身近な先輩から知れるチャンスです。

▲去年行った「静岡未来大學生ネットワーク」の設立記念大交流会は、おかげさまで大盛況でした。

ふだん中々知り合えない他大学の学生、大学間交流の特別な場です。高校生のみなさんも、ぜひ参加してみください!

魅力的な大学は、その大学のある周辺の土地のみならず、幅広い地域から人々を惹きつけます。静岡県カレッジサミットでは、静岡県の大学生が真正面から「自分たちの学びとは何か」を問いかけます。現在、静岡県の大学生の数は3万5千人以上!静岡県の大学生間の人と学びの交流を通して、静岡県の大学の知全体の強化をボトムアップで目指します。

開催まで残り一週間をきり、実行委員会内でも各プロジェクトごとにタイムテーブルの見直しや、必要な部品、参加団体との連絡など急ピッチで進めています。

一手間かけて、当日足を運んでくださるみなさま、参加はできないけど応援や盛会を願ってくださっている皆様のために、「静岡の大学って面白い」「次回も参加したい」と思っていただけるような会となるよう頑張ります。

当日のレポートもお届けしていきますのでお楽しみに!静岡県内大学生の活動を、あたたかく見守っていただけると嬉しいです。また、この企画に興味を持ってくださった方は、ぜひ私たちのイベントページ(https://www.facebook.com/events/807851439308517/)から詳細をチェックしてご参加ください!

みなさん応援、よろしくお願いします!

-----------------------------------------------------------------

▼静岡県カレッジサミットのチラシ。大学や公共施設で配布、設置中!

日時:4月26日(日)10:00〜16:00(受付9:30〜)

場所:MIRAIE リアン コミュニティホール七間町 1階多目的ホール

参加料:大学生無料、社会人1000円

◉Facebookイベントページ:https://www.facebook.com/events/807851439308517/

◉お申し込み・お問い合わせ:shizuokacollegesummit(ここを@にしてくさだい)gmail.com

(主催:静岡県カレッジサミット実行委員会、共催:特定非営利活動法人静岡時代)

Updated:2015年04月21日

編集部日誌:【制作】静岡時代4月号(vol.38)

こんにちは!

『静岡時代38号』(2015年4月発行)の編集長をつとめることになりました、度會由貴〈静岡大学人文社会科学部言語文化学科3年〉です(写真左)。静岡時代編集部に入部して2年。編集部の先頭に立って冊子制作を進めていくことに不安もありますが、自分自身の成長につなげられるよう頑張りたいと思っています。

また、制作をすすめる上で私の大切なパートナーとなる副編集長は、静岡大学人文社会科学部社会学科1年の河田弥歩さん(以下、みづほちゃん:写真右)です。

1年生の秋に入部したばかりで、まだ経験が浅いみづほちゃん。しかし、今号までの取材や執筆、編集をしっかりとこなす頼れるメンバーのひとりです。そんなみづほちゃんに副編集長を経験してもらうことで、今後の静岡時代編集部も引っ張ってくれるのではないか……!と、先輩は秘かに期待しています。

静岡時代4月号は、私たち静大人文コンビを筆頭に、編集部一同完成までを目指していきます。どうぞお見知りおきを!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■今号の巻頭特集は、「静岡時代の”本”論」です。

さて、この編集部日誌では引き続き、雑誌『静岡時代』がどのようにつくられているか(どんな経緯で企画ができたのか、いき詰まった部分など)誌面上では見えない編集部内の動きを随時お伝えしていきます。

それではさっそく、『静岡時代4月号』巻頭特集の紹介と、制作中の風景をお見せしていきますね。

——————————

私が企画した今号の巻頭特集は、「静岡時代の“本”論」です!

なぜ、今回”本”を企画の柱にすえたのかというと、「大学時代とはインフラである」。と考えたからです。

「自分」をつくる知恵や行動様式、使う言葉も、その下部構造(インフラ)は、全部大学時代につまっていて、その期間内に大体は固まるのではないかと私は思っています。大学時代におけるインフラは色々あるけれど、その代表的なものが「本」なのではないでしょうか。

本は、自分の知らないことを知ることができたり疑問を解決する手段であり、評論や小説の言葉が私たちの「考え」や「意見」を生み出す素になっている気がします。大学生活で出会った人たち(友達、先生、先輩、バイト先の人)とのコミュニケーシュンの中に含まれている言葉も、何もないところからポッと生まれた知恵ではなくて、きっと、どこかで見たり聞いたり読んだりした、「本」が基になっている。それらを総合すると、実は「本が人をつくっているのかもしれない」。という着地点にたどり着きました。

「わたし」を変えうる本ってなに? 人はなぜ本にひかれるの? 本にひかれる私は、一体どうなりたいんだろう。

本にたいする疑問をたくさん集めた結果、今号の特集内では、「もしも静岡の大学生が、静岡の土地で、本屋をつくるとしたら……?」という設定を据え、

誌面上でバーチャル本屋をつくっていきます。本屋をつくっていく中で、大学時代において本とは何か、静岡県と本の関係、本当に本で人は変わるのか、本のたしなみ方を考えていきます。ちなみにバーチャル本屋を設定した目的は、次回の編集部日誌、続報をチェック!

■「大学とは〇〇である」という切り口が、企画立案のミソでした。

ただ、この巻頭特集はスムーズに決まったわけではなく、最初は違うテーマを設けていました。

正直、「本」のことなど全く頭にないくらいだったんです。しかし、当初のテーマは個人的な考えに偏りすぎたため、企画として成り立たないという壁にぶちあたりました。しばらくは企画立案に行き詰まったのですが、その突破口となったのが「大学とは〇〇である」と、視点を切りかえることでした。

前号で「大学とはモラトリアム」であるという提示をしたように、「大学とは○○である」を自分ならどう言えるかを再度相談しなおしました。その相談の中で「大学とはインフラである」という言葉が出て来たのですが、それは私にもとてもしっくりきたんです。

きっと、企画の切り口やアイデアはひとりで考えていてもどうにもならなかったと思います。その後も、みづほちゃんや静岡時代のメンバーと話し合いを重ね、「本は成長痛だ」「自分の状況とぴったりの本を読んだ時に、悩んだり、痛んだりするけど、それを乗り越えると成長できるんじゃないか」というような話があり、本にたいする様々な見解を吸収することができました。それらの意見は今、冊子をつくる上でとても役にたっています。

たとえば、「昔は大学での必読書があったらしい」という意見から生まれたのは、私と同じ静大人文の言語文化学科のOBまたはOGに必読書を教えていただき、当時のお話を交えながら先輩と対談する企画。「本から自分をつくった」先輩に実体験を語ってもらいながら、大学生としての本の嗜み方、魅力を考えていくのが目的です。読者にとって「本」を身近に感じてもらえるようするには、記事をどう構成していけばいいのか。その一心で、巻頭特集のひとつひとつの企画を考えてきました。

本を読む大学生、読まない大学生、本が苦手な大学生、様々いると思いますが、読後に「本っていいな」と感じてもらえて、静岡の書店や図書館に足をはこんでもらえたら嬉しいです。また私と同じように、本を漠然と好きな人は読み進めていく中で一緒に本の魅力って何なのかをみつけられたらいいなと思っています。

自分が考えた企画がどう形になっていくのか期待と不安でいっぱいですが、

読者のみなさまにとって特別な一冊になってもらえるよう、引き続き制作に取り組んでいきたいと思います。

■巻頭特集・連載企画ともに、フルスロットルで進行中!

現在2月下旬。編集部員たちは春休みをむかえ、連載企画はすでに着々と取材が進んでいます。そして特集企画も内容がほぼ確定し、アポ取りに着手している段階です。『静岡時代』は、「静岡」や「大学生」の要素をしっかりと取り込みつつも新しい発想で、号を重ねる度にどんどんクオリティーの高い学生情報誌になっています。そのプレッシャーも若干感じていますが、今号も前号に負けない中身の詰まった号にできるよう尽力していきたいと思います!

Updated:2015年02月22日

静岡時代が「先生」に! 静岡時代の文章術講座〜裾野市の小学生と『裾野時代』発行!

もうすぐ今年も終わりますね。静岡時代運営部の服部由実です。

12月6日(土)、7日(日)に静岡時代編集部はじめてとなる文章術講座を行いました。

裾野市民文化センターの行う「少年少女記者育成講座」の講師として、今年の夏に文化センターの方から静岡時代へお声がけをいただいたのです。少年少女記者育成講座としては、はじめてとなる大学生講師です。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

本講座では文章力、取材力、表現力の向上を目的に、『静岡時代』の裾野版、名付けて『裾野時代』を小学生と一緒につくりました。大きさはA3表面です。最初にこのお話をいただいたとき、ちょうど静岡時代としても、創刊から9年積み上げてきた雑誌づくり・伝える技術、ノウハウを自分たちだけに留めないで広げていきたいという気持ちがありました(夢はでっかく「大学で授業」という形でできたらいいなと思っています)。

じゃあ今回の講座はどんな形がいいだろう? ただ単に文章の書き方を教えるんだったら、プロには敵わない。静岡時代だからできる講座にしたいな、大学や高校でいつか授業をやりたいっていう思いがあるから広がりのあるものにしたい。そこで思いついたのが、小学生版『静岡時代』でした。小学生がつくる『静岡時代』です。さらに裾野市の小学生がつくるので、もっと絞って裾野版『静岡時代』です。

もともと大学生の雑誌『静岡時代』の誌名は「静岡で大学生として過ごした時間」に由来しています。私たち「学生」から見える地域の姿を丁寧に切り取って積み重ね行こう。裾野市の小学生たちとも同じ意志を共有できるだろうと思います。本講座は文章力や表現力の向上だけでなく、自分がいま暮らしている裾野という街はどんなところで、どんな人がいるのかを掘り下げます。そして、静岡県という土地、裾野という郷里で過ごす時間を今もこれから先も大切にしてほしいという思いのもと、「裾野っていいね」と思ってもらえるような新聞づくりを小学生が行いました。

刊行物は裾野市民文化センターや小学校、近隣施設に掲示します。さらに静岡県の大学生と静岡県庁が共同制作するソーシャルメディア「静岡未来」でも発信。裾野市は静岡県の東部に位置し、南北交通は鉄道が発達しているものの、 東西交流はなかなか難しい状況です。同じ県民であっても、西部・中部の人は裾野がどんなところか知らない人も多いかもしれません。

「静岡未来」を通して裾野の街や人、筆者である小学生を県内外へPRします。自分よりずっと歳の離れた子供たちから裾野市や静岡県への思いを聞けたら、先輩もがんばらなきゃと思うはず。そんないい循環が築けることを目指しています。

これは大きくいえば、静岡県内の小学生、中学生、高校生、それぞれの市町村、もっともっと大きくいえば全国で言えることです。誰でも、どこでも『時代』はつくれます。仮に静岡県内で小学生版『静岡時代』・中学生版『静岡時代』・高校生版『静岡時代』ができたら、世代をこえた縦のつながりはより強くなるでしょう。なんだかんだ小・中・高はつながりがあって、大学となると途端に遠くなる……そこをつなげることができたら、静岡県内の大学に進学したいと憧れる人も増えるかもしれません。小・中・高・大とステップアップしていく新しい教育システムになるかもしれない。これは静岡時代のミッションなので、超重要です。

そしていつか小学生、中学生、高校生、大学生がつくったいろんなカテゴリーの『静岡時代』を合本して『AOIBUNKO』と名付けます。江戸幕府が貴重書を収蔵していた「葵文庫」に由来しています。過去にある文脈と紐づけて『AOIBUNKO』。それができたらかっこいいですよね。そんな壮大で大胆な夢がもくもくと広がっていきます。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

裾野市の小学生とつくる裾野版静岡時代『裾野時代』。

講座には小学3年生の女の子と小学5年生の女の子が参加してくれました。

今回は日程や対象が小学生であることを考慮して、雑誌ではなくなじみ深い「新聞」という形で制作を進めていきます(わたしも小学生の頃、学級新聞をつくってました)。

▲講座の会場となった裾野市民文化センターからは、稜線まではっきりとみえる富士山が臨めました。

「ここからみえる富士山も綺麗なんですよ」というのは講座の担当・サポートをしてくれた土屋さん。

◉ 講座1日目「伝えるってなに?・取材にいく」

伝えるポイント(1)だれをどう動かす?そのために何が必要か。宛先をもつ。

講座は2時間×2日間というなかなかタイトなスケジュールでした。

まず1日目は座学と取材からです。編集部からは4月号編集長・小池(県立大3年)、12月号副編集長・山口(常葉大3年)、そして運営部から梅島と私が参加です。

いつも静岡時代が取材の事前準備に使っているワークシートを小学生版にすこし簡略化したものを元に進めていきます。行うことは大きく3つです。

-----------------------------

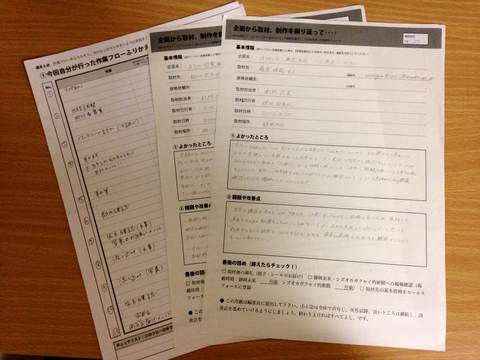

▲今回の講座で実際に使用したワークシートです。

(1)企画の狙いを考える

全体の新聞のなかで自分の担当箇所はどんな役割を担っているのか・読者をどう動かしたいのか・それはなぜか……などを掘り下げます

(2)取材先の下調べ

日程の都合上、取材先のアポイントはすませていたのでこのあたりはスムーズです。全く何も調べないでいくよりも、基本情報をある程度調べておくことでより突っ込んだ質問をすることができます。

(3)質問を考える

読者が知りたいことを知るために聞きたい質問を大きく3つ考えます。ただ3つ考えるわけではなく、「序論(導入となるような質問)」「本論(具体論につながる質問)」「結論(これからのことなど結びとなる質問)」を意識します。

-----------------------------

以上のようなことを2班にわかれて、それぞれの担当箇所で「何を伝えなくてはならないのか」「それはなぜか?」「何を知りたいか?」「そのためにはどんな質問をしたらいい?」といったことを大学生と一緒に考えていきます。

伝えるポイント(2)知っていることはかかない

1班は小学5年生と山口。日本流水百選にも選ばれる裾野の名所「深良用水」について、深良地区郷土資料館の方にお聞きします。昔の裾野のひとやまちをクローズアップするパートです。社会科見学でも訪れたことがあるそうで、小学5年生の知識量に驚かされながら、知っているからこそ書きたくなってしまう気持ちを抑えながら、山口が一緒に「知りたいこと」を掘り下げていきます。「知っていることを書かない」。これは静岡時代のルールです。

2班は小学3年生と小池。裾野のB級グルメ「すその水ギョーザ」について、すそのギョーザ倶楽部の代表者にお聞きします。やっぱり裾野市民は食べたことがあるそうで、とてもおいしいそうです。いつも食べているものだからこそ、なんですその水ギョーザがあるのか分からないものです。そのあたりを突き止めるべく質問を考えていきます。

◉準備完了! いざ、取材へ……

「よく聴き、よく問う小学生たち。大学生、脱帽です」

講座開始の10時から約1時間かけて聞きたいことをそれぞれ掘り下げ、いざ取材へ。はじめての講師ということもあってか、早速タイムスケジュールが狂い始めました(進行表は役に立たなくなりました)。移動を含めて30〜45分で取材を終えるという目標のもと、いったん別行動になります。

1班はさすがと言いますか、大学生のフォローがなくてもテキパキと進めていきます。あと驚きだったのは写真の許可を取ったことです。大学生でも確認をしないまま写真を撮りはじめた・ボイスレコーダーをとるさいに先方に聞かないまま録音しはじめた、など失態があるのですが、小学5年生の立派な取材に脱帽でした。

▲資料館では「深良用水」の開削の歴史や用水の重要性を、職員の方に解説していただきました。

▲ちなみに深良用水は、箱根山にトンネルを掘ってつくられたもの。芦ノ湖の水を深良の田へひくために作られました。

2班はすそのギョーザ倶楽部の代表の土屋浩三さんのお宅へ向かいます。最初は恥ずかしそうにしていたものの、取材がはじまると土屋さんの目をよく見て、真剣に話を聞いていました。「目を合わせる」って大事なことで、それだけで取材もいい空気になります。メモをとることに必死になっているだけじゃいけません。事前に考えた質問も頭の中にしっかりインプットされていて、するすると取材を進めることができました。

▲土屋浩三さん。以前は商工会議所の職員でした。職場で地域グルメ開発のプロジェクトに携わり、

すそのギョーザ倶楽部を立ち上げたそうです。

▲土屋さんのお話を聞きながらも、大事だと思った言葉だけはすかさずメモ。実際に記事作成をする時には、そのメモが大変役に立ちました。

講座終了15分前の11:45。みんな無事に教室に帰ってきました。お迎えにきた参加者のお母さんたちに講座での様子をお伝えして、1日目は無事終了です。2日目はいよいよ原稿作成です。(ちなみに1日目の帰りにはすそのギョーザ倶楽部 土屋さんおすすめのお店「和風レストランみよし」で、すその水ギョーザを食べて帰りました。おいしかったです)

◉講座2日目:「原稿をかく・制作をする」

伝えるポイント(3)なにごとも《序論・本論・結論》の三幕構成である。

まず前日に聞けたことを大学生と一緒に整理しながら、何が重要か・どういう順番に書くと伝わるかを考えていきます。このとき活躍するのが1日目に使った事前準備のワークシートです。大きく3つ考えた質問はそれぞれ「序論」「本論」「結論」に分けられます。文章をかくうえでも重要なポイントです。

「序論」を書きすぎると頭でっかちな文章になってしまうし、「本論」が少ないと抽象的になってしまう。「結論」がなければ「で、どうしたらいいの?」と投げっぱなしの文章になってしまいます。ワークシートをもとに序論、本論、結論をざっくり「1:2:1」の文量になるように作成していきます。

1班の小学5年生の担当箇所は約450文字です。文字数の制限に苦戦しながらも、大学生と一緒に書き進めていきます。「むかしの人の苦労を伝えたい」という思いがより伝わるように情報を取捨選択していきます。クイズを入れるなど読ませる工夫も。小学生はクイズ好きですもんね。

2班の小学3年生の担当箇所は一問一答形式なので36文字×5問です。この一問一答形式が、楽にみえて難しいのです。まずは質問・回答文を少ない文字数におさめなければいけないこと。簡潔に、かつどうすれば水ギョーザの魅力をわかりやすく伝えられるか。それが編集の難しいところでした。情報を整理して、何度も書いては消し、一文字単位で文章を推敲していきます。時間はかかりましたが、あきらめずに根気よく記事をつくりあげる姿勢に、私たちも感化を受けました。

▲撮影した写真をプリントアウトして、どこにどんな写真を入れたらより伝わるのかを考えます。

写真は言葉よりも先に読者へ伝わるものだから重要です!

伝えるポイント(4)最後は書き手がどこまでこだわれるか?その熱量は伝わります。

当初の予定では原稿作成を1時間程度と予想していましたが、時間は全然足りませんでした。またも進行表は用なしです……。満足のいくまで原稿を仕上げるには2時間はほしいですね。

私たちの至らない点もあり、最後は「完成!」とまではいきませんでしたが、残りの時間で使用する写真を決めたり、キャッチコピーを考えたり……大学生に負けない制作物への思い入れ・こだわりが一緒につくっていてとてもうれしいなあと感じた瞬間でした。

講座の終わりには小学生から「楽しかった」という声が聞けて一安心。お母さん方からも「大学生が丁寧に教えてくれている姿をみて安心しました」「参加してよかったです」「次はもっと多くの小学生が参加できたらいいですね!」というお言葉をいただきました。うれしいです。

◉講座後:はじめての講師、反省会

小学生と大学生、そのさじ加減の難しさ。

参加者のみなさんを見送り後、その場でさっそく反省会を行いました。

反省としては、小学生同士の交流(原稿を読みあう・話し合う)の時間をもっと設けられたらよかったなと思います。大学生とは一緒につくれたけど、参加者の間で一緒にものをつくる楽しさを実感できたらもっといいはずです。

静岡時代としても誰かに教えるという経験が初めてだったので、とても勉強になりました。

自分が小学生の頃もそうでしたが、小学生は学校で新聞をつくる機会が多いです。そのなかで先生に褒められたり、自分でも納得できるものができたり、自分の思う・自分のつくりたい「伝える形」が出来上がってくる頃だと思います。

一方で静岡時代編集部にも「伝える形」があります。小学生の感性やこだわりを活かしながら、必要なときには考え方や方向性を微調整するというようなさじ加減が難しかったです。

完成まで持っていけなかったのは本当に残念ですが、大学生と一緒に伝えるということを考えて、つくるということを通して、伝えることの面白さや何事にも宛先をもつことの大切さを参加者に何らかの形で残せていたらうれしいです。

『裾野時代』を機に、今後いろんな学校、世代、市町へと広げていけたらいいなと思います。

参加者のみなさん、取材を引き受けてくださった皆さん、お話をくださった裾野市民文化センターの皆さん、本当にありがとうございました!

▲二日という短い間でしたが、「人に教える・人に伝える」ことを改めて学ばせてもらいました。

▲講座最終日には、小学5年生の子からまさかのサプライズプレゼントが!嬉しすぎて、贈られた直後は言葉もでませんでした。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◎静岡時代からのお知らせ

■参加者募集中!!

学生も社会人も!

「静岡時代の文章術〜クリエイティブ・ライティング講座」1月24日(土)開催。

裾野時代に続いて、静岡時代が先生になる2度目の機会が1月にやってきます。

2014年は静岡県地域文化活動奨励賞、日本フリーペーパー大賞コミュニティ部門優秀賞、読者投票部門8位入賞、SFF最多評価などなど、地域誌としても高く評価を受ける『静岡時代』編集部が教える文章術講座。そのノウハウは出版未経験の学生が一冊の本をつくってしまうほどのもの。伝えるとは何か、その技術を学びます。定員15名。事前申込制。詳しくはアースカレッジで検索!

▼興味のある方・お申し込みについては下記までお問い合わせください。

連絡先:henshu(ここに@をいれてください)shizuokajidai.org

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2014年12月15日

編集部日誌《6》〜静岡時代10月号(vol.36)〜 発行のお知らせ

こんにちは、静岡大学教育学部4年の鈴木理那です。あんなに暑かったのに、

いつの間にか衣替えの季節ですね!さて、本日10月1日、私が編集長を務めた

『静岡時代36号』がついに発行されました!

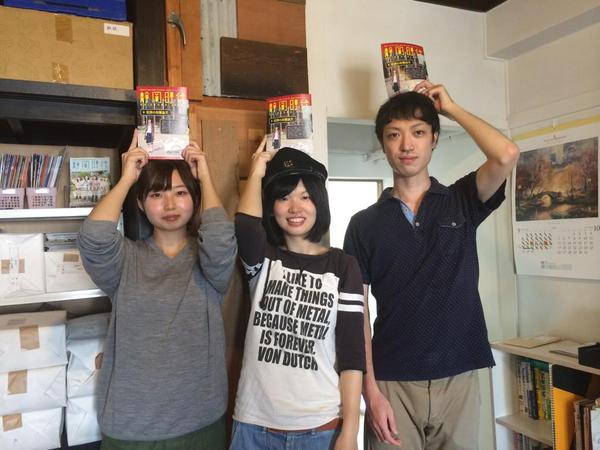

▲できたてほやほやの静岡時代10月号! 現在、静岡県の各大学、書店などに配布・配送がはじまっています!

この夏休みは「静岡時代」のことばかり考えていたような気がします。

それが形になって本当に嬉しい限りです。それでは 早速、今号の紹介をしたいと思います!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●巻頭特集

『誰もがかっこよくなれる瞬間がここにある 伝説の卒業論文』

——大学時代とは「卒業論文」である。避けては通れない最終関門であり、大学時代の集大成。

かつて静岡県の大学生であった人たちや同世代はどんな卒論を書いてきたのか?大学時代を

象徴する卒論徹底特集!

p2~3:旬の学生4人の卒論魂「奇才!三度の飯より卒論が好き」

p4~6:学生の数だけ卒論がありドラマがある。静岡県大学生史

——静岡大学名誉教授、本多隆成先生

p7:泣ける俺の卒論悲喜こもごも。半世紀にわたる先輩のリアル

p8~9:静岡県の大学生200人に聞きました。みんなの卒論・卒制、のぞき

p10:静岡県のすべての學コンシャスに捧ぐ「良い論文とは、"とんがり"をつくること」―—静岡県立大学、岩崎邦彦先生

p11~13:誘惑に勝たなくてもいい?理想の卒論環境学——静岡理工科大学、今野勝幸先生

p14~15:君は「伝説」の卒論を知っているか?静岡県内大学伝説卒論6選

p16:エッセイ「わたしの卒業論文」

p17~19:終わりは始まりの合図。卒業論文は「贈り物」だった

——静岡文化芸術大学卒業生 福嶋成美

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■静岡県のすべての學コンシャスに捧げます

どうせなら、カッコいい論文かかない?

雑誌の巻頭を飾るテーマは「卒業論文」です!

卒業論文とは、そもそもなんなのか? 私たち大学生は、何のために卒論を書くのか?

かつて、私たちと同じように「卒論・卒制」に励んだ先輩たち、そして、今の学生はどんな疑問やテーマをもち、世の中をどのように見て、それに対しどんな疑問をもってきたのか。

グローバル化や少子化、大学のあり方が変わってきて、今の大学生である私たちに求められる卒業論文や卒業制作は変わってきているのかもしれない。私たち自身にとっても「卒業論文」のあり方はかつての大学生と違いはあるのかもしれません。

でも、例えば先輩やはるか前に大学生だった人に「卒業論文が大変でさ」「原稿用紙500枚くらい書いてね、書き終わったとき倒れちゃったんだよね」など大学時代の思い出として色濃く残っている卒論への姿勢を見聞きすると、「かっこいい」と思ってしまう。本当にきらきら輝いていて見えるんです。

「大学時代とは卒業論文である」を特集の軸に、本気でやったらかっこいいよ! というメッセージを込めました。

これまで455本もの卒業論文をみてきた先生の言葉には、ひとりの学生の卒業論文が先生にとってもドラマチックな瞬間で、臨場感を感じられて、私も先生がグッとくるような卒論を書きたいと思いましたし、かつて大学生であった人たちにご登場いただき、卒論エピソードをお聞きしましたがみなさんとても嬉しそうにお話されているところが印象的でした。まさに大学時代の青春ですね。

特に面白かったのは、取材に協力してくださった先生方からのエール。『卒論をしっかり書いてほしい』『真剣に取り組む面白さを学生に伝えたい』『とにかく学生に読んでほしい』、という思いをひしひしと感じました。

これから、卒業論文・卒業制作を控えている大学生はもちろん、大学進学を考えている高校生にも、読んで実になる一冊です。

また、今回は静岡県内の大学に通う学生200人に対しアンケート調査を行いました!みなさんご協力ありがとうございました。誌面では載せられなかった興味深い回答が、まだまだたくさんあったんです。

今回の大調査の全貌は、このシズオカガクセイ的新聞にて公開中ですので、ぜひ本誌と合わせてご覧ください!(→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1368556.html)

そして、巻頭特集の他、【連載企画】も力が入っています!

静岡県内のキーパーソンの質問に、大学生が答える「スナップフロムキャンパス」という企画では、静岡県舞台芸術センターSPACの俳優であるたきいみきさんから「ゆたかな将来のために何が必要?」との質問をいただきました!

巻き戻せない時間、その中で出会う人たちとのつながりや経験が重なって「今の自分がある」とインタビューで語ってくださったたきいさん。私自身、静岡時代10月号の制作中は"時間との勝負"という部分もあり、「一瞬一瞬の時間を大切にする」というたきいさんの言葉に励まされました。みなさんはどうでしょうか。「スナップフロムキャンパス」には大学生の回答の他、たきいさんのインタビューもありますのでぜひご一読を!それにしてもたきいさん、華があってとても素敵な方でした。

その他、【連載企画】は大学間交流をおすすめする「真っ当もぐりのススメ」や「學コンシャスな大学生直伝 ベスト・オブ・シラバス」をはじめとした大学情報を筆頭に、静岡県の食や風景、はたらくに至まで豊富なラインナップ。

個性豊かな方々が登場する静岡時代36号。ぜひ、一冊まるごと楽しんでくださいね!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■『静岡時代』は静岡県内のすべての大学で配布・設置を行っております(浜松医大を除く)。

現在、各大学に順次配布・設置に取り掛かっており、基本的にお昼休みに大学構内で配布をしています。水色のウインドブレーカーを着ているのが編集部員です!

(一部、書店や図書館、地域施設などでも配布させていただいています)

レトロゲームを彷彿とさせる意匠と、学帽をかぶったカワイイ女の子が表紙を飾っています。見かけた方は、お手にとってみてください!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2014年10月01日

静岡時代編集部日誌《5》〜静岡時代10月号(vol.36)〜

朝夕はめっきり涼しく、過ごしやすくなりました。皆さんいかがお過ごしでしょう。

静岡時代10月号副編集長、三好景子(静岡大学三年)です。

報告が遅くなりましたが先日、無事、『静岡時代』10月号を入稿することができました!

前回の日誌で「取材先が無事決定!」のところまでお伝えしてから少し日が経ってしまったので、入稿までの編集部の奮闘をややダイジェストでお送りします。いや、本当にいろいろありました。

▲巻頭特集企画や連載企画すべて、ホワイトボードで全体共有していきます。

さて、取材先が決定してからの編集部はというと、「取材」「執筆」「編集部内確認(先方へお送りする前に編集長をはじめ部内チェックを行います)」「流し込み(誌面イメージを作成)」「先方確認」「校正」「キャッチコピー」とざっくりこのくらいの工程があります。

取材先がギリギリで決まったこともあり、もう締切一週間前は取材ラッシュでした。編集長は巻頭特集すべての取材にインタビュアーとして向かいます。さらに、「取材が重なる」ということは、その後の「原稿確認」も集中するということ。

「締め切りに間に合うだろうか…」と不安もあったはずですが、その中でも、理那編集長は取り乱すことなく、入稿日にむけて日々邁進!私たち編集部員を引っ張っていってくれました。

実は、理那編集長にはもう一つの不安が。

理那編集長は今号の編集長に大抜擢されましたが、実はロングインタビューの執筆は昨年の12月号以来(静岡時代33号『静かな岡のロックを探せ』p8〜10)。さらにロングインタビューに関して、「誰かの文章をみる(企画趣旨に沿っているか・伝わる文章になっているかなど)」という経験がないのです。

編集長は特集企画はもちろん、号全体の確認をします。特に巻頭特集は、全企画の記事に目を通し、必要であれば添削することもあります。「人の書いた記事を添削するのって難しい……」と呟きながらも、執筆担当者と相談しながらよりよい記事を目指し編集を重ねました。

▲各企画に漏れはないか、進み具合はどうか、細かいところまでチェックします。

◆静岡時代流の文章のチェックポイント(一部)

《1》なにごとも序論・本論・結論!

全体の企画構成でA〜Dパートが「序論(A)・本論(B・C)・結論(D)」となっているとは前回記事でお伝えしましたが、文章も同じです。企画全体のなかでそのパートがどの位置(つまり何を伝えるパート)かを踏まえたうえで、本文も構成していきます。取材を終えると書きたいことをづらづらと書きがちになりますが、「序論」「本論」「結論」を意識して構成することで、伝える文章にしていきます。

《2》「序論」「本論」「結論」は偏りなく!「1:2:1」

自分が伝えたいことをただ書くだけではありません。序論がずらずら長くなってしまうと、読者が読み始めるときに「もったりしてるなー」と読む気を削いでしまいますし、本論が短くなりすぎると、具体性のない文章になってしまいます。最後の結論は文章をまとめあげるというのもそうですが、「聞きっぱなしにならない」「投げっぱなしにならない」というのも静岡時代のルールです。インタビュー最後に「編集長のひとこと」がありますよね?あれも実は「聞きっぱなしにならない」のルールから生まれたものです。

《3》(編集長や編集部の)「この記事を読んで読者にどう思ってもらいたい・どう動いてもらいたい」があるか?

「伝えて、動かす」の「動かす」の部分です。ただの紹介のインタビューや企画に留まるのではなく、「伝えて動かす」企画・文章になっているかをチェックします。文章をうまく、きれいにまとめようとすることだけに集中していると、この部分はでてきません。編集長が企画のはじまりからおわりに至るまで、ずっと考えていなくてはならないところです。

(他にも技術的な文章の書き方はいろいろありますが、今回はこの3つまで!)

なんと編集長の苦労あってか、特集においては先方確認の際に、先生方から「編集力、さすがです」「よくまとめられている」「企画がおもしろい」のお褒めの数々!先方確認に時間がかかることもあるのですが、今回は確認がスムーズにいったうえに、先生方からお墨付きをいただいたことで、これがまた励みになって、全体の編集部の空気をあげていきます!遅れた分をぐんぐん巻き返していきます。

■追い込み期の理那編集長の名言

「謝らなくていいです!正直、謝られるのが疲れます!」

どちらかというとみんなに指示をだしたり人前にでて何かをしたりするのは苦手な鈴木編集長だったのですが、全体の指揮をとる姿にはそんなことも感じさせないくらい、編集長としてのオーラを決定づけた一言です。

この言葉は入稿日の2日前に理那編集長から編集部へ伝えたものです。

少し抜粋しますね。

「忙しくて原稿遅れたり、来れなかったり、そういう事情はよくわかります。(私も就活のとき、全然行けなくなってすごく迷惑掛けました。)

でも個人的に、それで謝られても「いえいえ!」としか返しようがないので、別に謝らなくていいです!

正直、謝られるのが疲れます!謝る文面を考える時間を、他にやるべきことに使ってください」

私は副編集長でしたが、なかなかここまで強い言葉を言い切れる人っていないと思います。

でも、これって『静岡時代』のこと、協力してくださった取材先すべての人、その先にいる『読者』のことを真剣に考えているからこその発言です。

「編集部員に気を遣うことがそんなに大事なことですか?」。歴代編集長のこの言葉の意味が副編集長をやった今だから少し分かる気がします。

■最新号は歴代最高の学生巻き込み力!その数、200人超!

▲記念すべき、200人達成の瞬間!

静岡県中の大学生とともに作った渾身の大作。感謝とともに届けます!

今回の号は、”大学生200人アンケート”という卒論大調査を実施したことで、いつもよりたくさんの大学生に協力してもらいできた号だと感じています。

(2週間という期限の中、200人分のアンケート実施や回収、結果まとめに奔走したことが今となっては良い思い出……)。

大学生一人ひとりの卒論・卒業制作にはそれぞれに物語があって、そこから浮かび上がる大学生の実態と考え方を誌面でどう伝えれば良いのか悩んだことも。

誌面で伝えられる最適な形とは何だろう、と試行錯誤しながら時間をかけて作った編集部イチオシの企画です。

ちなみに誌面に載せきれなかった大調査の結果は特別編としてシズオカガクセイ的新聞にて掲載しています!

(→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1368556.html)

入稿を終えた鈴木編集長曰く、「まず、無事に入稿できて本当に良かった!

なかなか特集企画が進まない期間(企画の方針の変更をしたり、取材先が見つからなかったり)があって、大丈夫なのかなぁと思うこともあったので、すごくホッとしました。この号で協力してくれた学生、先生に感謝しています」とのこと。

多い日には1日に3つの取材がはいっていたこともあった今号の制作。

実際に冊子を手に取るまではドキドキしますが、【巻頭特集企画】、【連載企画】すべてに力を注いでつくりました。

静岡時代10月号の発行をぜひ、お楽しみに!

▲たくさんの方のご協力と、静岡時代の執念がつまった渾身の一冊をお届けします!

Updated:2014年09月22日

静岡時代編集部日誌《4》〜静岡時代10月号(vol.36)〜

静岡時代10月号副編集長、三好景子(静岡大学三年)です。入稿日まであと2週間!追い込みの時期に突入です。

■静岡時代10月号 巻頭特集が決定!

さて、前回は静岡時代10月号の巻頭特集が「静岡県大学生の卒業論文」に決定。

(シズオカガクセイ的新聞過去記事→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1355266.html)

当初の特集企画からの変更など紆余曲折ありましたが、鈴木編集長と何度も話し合いを重ね、【卒論】をテーマに企画内容を詰めていきました。

その後、企画内容にある程度の目処をたて、編集部全体にお披露目しました。

特集名は、

「逃げられない戦いがそこにある 大学時代とは卒業論文である(仮)」

急遽の路線変更で、編集部メンバーがどんな反応をするのか心配ではありました。しかし、鈴木編集長の意見や企画背景の説明によって、みんなが同じ目標を持ち、特集企画を再スタートさせることができました。

▲編集部メンバーへの巻頭特集企画再プレゼンテーションを終え、ホッと一息つく編集長

静岡時代の特集は、大きく分けて、A・B・C・Dパートの4つの企画で構成されています。このパート分けは「起承転結」の機能を持ち、各パートの記事をどのような内容にしていくかの、指針となっています。

例えば、Aパートは「起:導入部分」。特集企画のはじまりを読者に説明するとともに、「そもそも論」を展開します。今回の企画だと、まずは、現在の静岡県内大学生の卒論事情を暴きます。当事者である大学生は4年間の大学生活の中で卒論をどのように捉えているのか。大学生の生の意見を導線に、そもそも卒論は何のために制作するのかなど”卒業論文の歴史”を紐解いていくパートをつくっていきます。

続く、BとCパートは、社会人、院生、先生といった、かつて卒論を執筆、大学生の最終課題をクリアしてきた人たちが登場。その中に、これから卒論制作をむかえる学生のエピソードや意気込みなどを取り入れていきます。卒論を一面的ではなく、多面的に読み解き、「結:Dパート」のまとめにむけた伏線を敷いていきます。Dパートは、特集企画のおとしどころ。特集企画全体で読者にどんなメッセージを伝えたいのか、どんなアクションをとってもらいたいのかを、記事内容を通して展開していきます。

鈴木編集長は一度、A~Dパートまでのたたき台(各パートの取材内容、取材対象者の候補など)をつくり、編集部にプレゼン。さっそく企画の詳細について編集部の客観的な意見を聞くと、まだまだ煮詰めきれていないところが発覚しました。

特に難しかったのが、「承:Dパート」です。今回、Bパートは静岡県内大学生200人の大規模なアンケートを行って、静岡県内の学生の生態を大学別・学科別のように区切って解明しよう!という企画を練っていたのですが、「誌面でどのような記事をつくっていくのか、イメージしにくい」という意見が。

確かに、まだ誌面のイメージができておらず、「こうしたい!」という方向が定まった段階のような気がします。しかし、メンバーから集めたアドバイスや意見を参考に、みんなで一緒になって誌面イメージを固めることに成功!

取材候補先が羅列されていた箇所も絞ることができ、段々と完成に近づきました。会議のときも、編集長の理那さんから「取材先が決まって、企画の方向性も固まってきた」というホッとしたような呟きが聞こえました。

▲「次のステップは取材!」 意気込む鈴木編集長。

編集長・副編集長だけでは気づけないところまで気づけるのが、編集部会議のよいところだと思います。

自分の企画をみんなに説明するのは、恥ずかしいと感じるときもあり、怖いものです。理那さんはいつもおおらかで、あまり人に動揺や焦りといった感情を見せる人ではありません。しかし、みんなに企画を説明する時、取材先候補を探してもらうようお願いをする時は、手が震えていたのを私は知っています。歴代の編集長の方々によれば、「編集長として自分が何をしたいのか分からなくなる」ということはよくあるそうです。理那さんもきっと、不安だったり、焦っていたりするのだと思います。編集長にかかるプレッシャーは大きいのだなあと理那さんを見ていると感じます。

並行して進めている連載企画も順風満帆。8月30日には「そうだ、この駅で」という企画取材で編集部員が掛川駅周辺を散策してきました。静岡県内の私鉄、東海道線の気になる駅に降りたって、地域の歴史からそのまちの魅力をPRしていくこの企画。「そうだ、この駅で」を読んだ方が、思わず「行ってみたい!」と足を運ぶような内容を目指し、地元の方との交流から静岡県内の風景、美味しいものを、編集部員がその地を訪れ(時には体をはって)お伝えしていきます。前号では、その地域を良く知る地元の方の協力を得て「井川・奥大井」を回ってきましたが、今号も掛川にちなんだ案内役の方が登場します。

きっとみなさん、その姿に驚くと思います。案内役をかってでてくれたあの人は、、、ぜひ、10月号をお楽しみに!

(シズオカガクセイ的新聞過去記事:井川・奥大井の「そうだ、この駅で」→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1320396.html)

▲「そうだ、この駅で〜掛川駅〜」の一コマ。掛川名産、いも汁を実食しました。

今回の特集企画の山場は県内の大学4年生〜院生または卒業後1.2年の方を対象にした大規模アンケート調査。現在は、アンケート回収とまとめにいそしんでいます。出来る限りをつくして、「卒論」から「静岡県の大学生の生態」を暴く10月号にしようと思います!

▲鈴木編集長がかぶる、学帽。この帽子が、今号のキーアイテムです!

▲私も、アンケート回収・まとめ頑張ります!

Updated:2014年09月01日

静岡時代編集日誌《3》〜静岡時代10月号(vol.36)〜

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■静岡時代10月号の現状と連載企画のウラ側

さて、静岡時代編集部員は毎週水曜に事務所に集まり、編集部会議を行います。静岡時代10月号の特集・連載企画の進捗状況報告をしたり、取材先の候補をだしあったり、部員同士のスケジュールを確認したり…と、『静岡時代』の完成に向けて漏れはないか、足りないところはないかと全員で話し合います。現在、静岡時代の連載企画はほぼ取材先が決定し、順調に進んでいます。

先日は、静岡県の産業や文化を支える現場の裏側をのぞく企画『ハタチの社会見学』で、【田丸屋本店】の静岡工場に取材へ行ってきました。今回ピックアップするのは、静岡県の名産品であるワサビ。静岡県の綺麗な水と豊かな土壌から栽培されるワサビが、どのような過程を経て加工食品となり私たちの手元に届くのか。田丸屋本店で働いている人がどんな想いで日々仕事をしているのか、工場内部の様子も十分に取材してきました。

ハタチの社会見学は、静岡県が誇る技術や名産品が生まれる裏側を取材、紹介する企画。親しみあるお店から、伝統工芸、そして誰もが知っている名企業まで。雑誌『静岡時代』の名物企画でもあります。私たちが日々学ぶ静岡県の地には、どのような伝統、産業、文化が根付き、今もつくりだされているのか。静岡県で有名な○○の製造過程や誕生秘話など、過程や背景、作り手(伝え手)の思いを追いかけていく一種のドキュメンタリー。静岡時代10月号、田丸屋さんの社会見学も、ぜひお楽しみに!

■締め切り一ヶ月を切っての、特集大幅変更!?

一方、【特集】に関しては、おもしろくなーれ、読み応えたっぷりになーれ、とぐつぐつと企画を煮詰めている最中。

編集部会議以外の時間にも、鈴木編集長と私、三好副編集長による特集の打ち合わせを繰り返しおこなっています。先日の打ち合わせでは、なんと、特集の内容が大幅に変更(!)、ガラっと方向転換しました。

客観的な意見を聞けば聞くほど「鈴木編集長が本当にやりたいことが分からなくなってきている」、という感じがしました。編集長には、確かにやりたいことがあって、それをどうにか具体化しようと考えていて、まわりも頭をひねるのですが、なかなか上手く輪郭がとらえられません。

そんな中、とある打ち合わせの中で「大学生の生態を知るために、もうひとつ縛りがほしい」という意見がでました。「大学生の生態というと枠が大きすぎて、どこを着地点に絞るのかが難しい」とのこと。

歴代の『静岡時代』編集長によると、考えている内に自分が一体何をやろうとしているのか、何を伝えようとしているのかわからなくなることは、よくあるらしいのです。そこからいかに突破口をみつけるか。シンプルに考えてみたり、もう一度企画立ち上げのことを振り返ってみたりと、ヒントを色々ともらったのですが、、、

また、”縛り”というとなんだか「企画に広がりがなくなるのではないか」という印象を持ちますが、逆に”企画内容を絞る”という意味で大切な要素です。「大学生の生態」だけだと、確かにどこから内容を詰めて(攻めて)いけばいいのか色々な方法が考えられて、鈴木編集長は悩んでいるのかもしれません。

「大学生の生態」を、他の言葉であらわせられる、もしくは置き換えられるものは何か。鈴木編集長は「大学生の生態を知る鍵となるものはなんだろう」と、頭をフル回転させました。

▲特集の大幅変更。じっくりと慎重に考え直し、話し合いを重ねます。鈴木編集長(写真右)と私(写真左)

▲会議中の風景。鈴木編集長は編集部全体の動きを捉えながら、特集の方向性を考えます

そして先週、ついにその鍵が見つかりました。

それは「卒業論文」です。

卒業論文は大学生活の集大成。大学卒業間近に迎える最終関門です。そのために、書き手である大学生が何に疑問を持ち、どのような問をたて、何を導きだしたのか。卒業論文制作の過程には、悲喜こもごもなドラマもきっと隠されているでしょう(途中までwordで打っていたのに最終章でパソコンが壊れる→急遽手書きにシフト→根性で最後まで書き上げる→提出後、教授から「打ち直してね」との再提出要請、、、など)。鈴木編集長も現在卒論制作のまっただ中。だからこそ、書き手である静岡県の大学生(と自分自身)の生態そのものを映し出すのかもしれないと考えました。

静岡時代10月号の方向性が改めて決定し、大まかな内容の流れもみえてきました。静岡時代編集部員からはどんな反応が返ってくるのか、次回の会議が楽しみでもあり、不安でもあります。編集部員の皆や、さらには読者の皆さんが納得して、且つ面白く読んでもらえるような特集内容に近づけるように、これからさらに煮詰めていきたいと思います。

◆静岡時代10月号ができるまで〜バックナンバー〜

(1)編集部日誌《1》〜 静岡時代10月号(vol.36)〜 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/c43872.html

(2)編集部日誌《2》〜 静岡時代10月号(vol.36)〜 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1352094.html

Updated:2014年08月23日

実録!静岡時代インターンシップ2014【最終回】

2014年の夏休み、昨年に引き続き、静岡時代編集部に常葉大学造形学部の学生がインターンシップに来てくれました。昨年同様、「静岡県の大学生や卒業生が主体的に活動を行っている現場での経験も貴重なもの」と大学の先生が我々静岡時代をインターンシップ先として推薦してくれたそうです。

今回のインターン生は常葉大学造形学部の山岸春香さんと奥秋彩香さん。期間は2週間。この期間内に普段の大学での学びを活かしながら、グッズ制作や雑誌のレイアウト制作などを行っていきます。インターンシップの奮闘を綴る、インターンシップ日誌・全6回。

静岡時代でどんな気づきを見つけるのか?「静岡時代でインターンシップ?」とイメージが湧かない人も、いつもと違う静岡時代の裏側が見えるかも。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▲静岡県章と角帽をうまいぐあいに融合させるには、いったいどうしたら?

(過去記事→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1351967.html《実録!静岡時代インターンシップ2014【5】〜クリエイティブ・ライティングに挑戦!〜》)

●最終日に迎えた最大の難関

デザイナーの手クセを消す難しさ

こんにちは。常葉大学造形学部の奥秋彩香です。

早いもので、二週間のインターンシップは今日で最終日となりました。週後半は、Facebook「静岡未来」で使用する静岡未来のアイコン制作と静岡未来原稿の仕上げ、冊子のレイアウトを行いました。

私は「静岡未来」のアイコン制作を担当し、静岡県の県章を参考にしたビジュアルと、角帽を掛け合わせたビジュアルになるように案を考えていました。

静岡県の県章の形により過ぎてしまい、角帽らしさが分からない・かわいさよりも知的さや渋さがほしいなど、今までに考えたデザインに指摘をいただき修正しました。しかし、角帽らしさと静岡らしさを上手く両方表現する事が出来ず、今日中に仕上げなければならないにも関わらず作業が難航していました。

最終的には、角帽のタッセルを写実的に表現し、ビジュアルを静岡県章のように丸みのある線にして形の修正を加える事で最終修正となりました。

アイコンが完成しないのではないかと不安でしたが、頑張りました。(学帽のフサフサの事を「タッセル」というのですね。知りませんでした。一つ賢くなりました。)

▲アイコン制作に奮闘する奥秋さん(写真右)

▲大切なのは、富士山・角帽・「白黒でもわかる」ほどのシンプルさ

●文字数との奮闘、精密に測られたレイアウト

「いつもこんな感じでつくってるんだ……すげえ(山岸さん)」

私がアイコンと格闘している間、山岸さんは記事の仕上げをしていました。

文字数が多いようで添削作業をしていて、具体的でよく書けているからこそ一文削れるような箇所がなく、言い回しをかえたりして一文字ずつ減らしていました。文章を規定の文字数内に収めるのは大変だと嘆いています。

私は昨日、一足先に記事の仕上げを行いましたが、全く同じ気持ちで昨日の自分を見ているようでした(ちなみに、昨日山岸さんは文字数と闘う私を見て、「こまかいところ削ってるよ、面白い」と思っていたそうです。そして、自分の原稿の文字数をみたときに、「せ、せんごひゃく!???(理想の文字数は800)」となったと言っていました)。

インターンシップ中、日誌や記事と文章を書く機会が多くあり、文章を考えるのは大変でしたが、文の構成の仕方を学ぶ事が出来てよかったと思います。

その後、山岸さんは雑誌のレイアウト制作にとりかかることに。

静岡時代のinDesignデータを開くと、そこには画像や文字枠をそろえるように規定がきちんと決められていて、「いつもこんな感じでつくってるんだ」とつぶやいていました(InDesignは、印刷物制作用に開発されたページレイアウトソフト。写真やイラスト、テキストといった様々な素材が配置して、編集することができます)。1日しかありませんでしたが、実は普段大学ではなかなか使う機会の少ないinDesignデータを駆使しながら、山岸さんもなんとか2パターンのレイアウトイメージをつくりあげることができました。

長いようで短かったインターンシップは今日で最終日となり、静岡時代で楽しく多くのことを学ぶ事ができました。取材は初めての経験でしたし、グッズ制作、文章と真剣に作業に取り組んできました。

インターンシップという形で、静岡時代の活動に携われた事を嬉しく思います。今後も何らかの形で関わりを持っていけたらなと思います。インターンシップは飲み会を持って終了となります。静岡時代さん、大変お世話になりました。二週間の間、本当にありがとうございました!

▲お互いに「ありがとうございます&おつかれさまでした」を込めて

▲奥秋さん、山岸さん、本当におつかれさまでした!

<常葉大学造形学部 山岸さん・奥秋さんによる静岡時代のインターンシップ実録!全6回>

・静岡時代インターンシップ2014【1】「はじめまして、常葉大学造形学部からきました山岸・奥秋です」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1347109.html

・静岡時代インターンシップ2014【2】「いざ、静岡未来大學生ネットワークのプレミアムなグッズに挑戦!」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1348591.html

・静岡時代インターンシップ2014【3】「情報量が多い?意味を削ぎおとし、ド直球デザインへ」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1349079.html

・静岡時代インターンシップ2014【4】「次なるミッションは「静岡未来」の新アイコン」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1350423.html

・静岡時代インターンシップ2014【5】「静岡時代ならでは!クリエイティブ・ライティングに挑戦!」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1351967.html

Updated:2014年08月22日

実録!静岡時代インターンシップ2014【5】

2014年の夏休み、昨年に引き続き、静岡時代編集部に常葉大学造形学部の学生がインターンシップに来てくれました。昨年同様、「静岡県の大学生や卒業生が主体的に活動を行っている現場での経験も貴重なもの」と大学の先生が我々静岡時代をインターンシップ先として推薦してくれたそうです。

今回のインターン生は常葉大学造形学部の山岸春香さんと奥秋彩香さん。期間は2週間。この期間内に普段の大学での学びを活かしながら、グッズ制作や雑誌のレイアウト制作などを行っていきます。インターンシップの奮闘を綴る、インターンシップ日誌・全6回。

静岡時代でどんな気づきを見つけるのか?「静岡時代でインターンシップ?」とイメージが湧かない人も、いつもと違う静岡時代の裏側が見えるかも。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▲どきどきの初取材に向け、事前準備を入念に!

(過去記事→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1350423.html《実録!静岡時代インターンシップ2014【4】〜ステッカーデザインに挑戦!〜》)

●もらって嬉しい「しおり」を

知的なカラーとビビットカラーに込めた「静岡時代らしさ」

こんにちは。常葉大学造形学部ビジュアルコース3年の山岸春香です。インターンシップも残りわずかとなり、私が担当する日誌はこれで最後となります。火曜日にはグッズのデザインが決定し入稿データの製作、水曜日には静岡県立美術館に取材に行ってきました。

グッズのデザイン製作では、私の場合、手ぬぐいやブックカバーなど様々な案が出てきましたが、最終的にはコストが安く収まり2つのパターンが作れる「しおり」に決定しました。

コストが高く予算オーバーしてしまったり、無料で付いてくるスジ加工(ブックカバーの背表紙折り目を自分で折るタイプのオプション)が用途を狭めてしまい、なかなか希望したものと合致しないことが多く、主に下調べをしていましたが、今回でなんとか形が見えて来たので一安心です。

2種類のパターンなのですが、1つは静岡時代・静岡未来の色でもある青をベースとしたもので、落ち着いた色合いから知的なイメージを持たせることができるようなデザインになっています。もう1つはこれまで静岡時代でよく使われていたビビットなトーンのピンクと青を用いて、静岡未来大學生ネットワークと連係していることをほのめかすようなデザインになっています。

実は、バックナンバーを見るとよくわかるのですが、静岡時代は基本的に原色カラーを用いているんです。

ぱっきりとした表紙が多く、堂々としていて、かっこいいです。今とは違う良さがありますね。

自分の考えた案が2つも使って頂けることになり大変嬉しく思います。

その後依頼する会社の情報や金額など必要なことをまとめ、入稿データも作り終えたので、あとはデータを依頼会社に送るだけの状態です。

本日19時からの会議では、静岡時代の皆さんにグッズのデザインをお見せしました。実際に使用して頂く方々なので、気に入ってくれるだろうかと反応が心配でしたが、「可愛い」などお褒めの言葉を頂けたので光栄に思います!

▲こちらが、しおり用におとしこんだデザインです

▲デザインイメージとどんなふうにつくってきたか、その思いを伝えます

▲「おつかれさまでした&ありがとうございます」を込めて、みんなで拍手!

●いざ、静岡未来の「取材」へ(人生初取材だぜ!)

何事も「序論」「本論」「結論」!3つの質問を考える

インターンシップ8日目に入り、初めて「取材」をさせていただくことになりました。取材先は静岡県立美術館。ただいま開催中の『アニマルワールド 美術のなかのどうぶつたち』という企画展について学芸員の方にお話を伺いました。

私は取材をするという経験があまりなくとても緊張してしまいましたが、奥秋さんが質問を先に切り出してくれたおかげでなんとかそれに便乗する形で質問することができました。よかったです。

お話を聞いていく中で、製作の意図や改良点など鑑賞する側からではなく、学芸員という主催者の立場からの企画を知ることができとても新鮮に感じました。

取材後、展覧会を見させていただいたのですが、学芸員さんの思いを知った上で鑑賞するといつもとは異なった見方ができ面白かったです。

今回取材したことは、Facebook「静岡未来」に掲載予定 (http://www.facebook.com/shizuoka.mirai)!再び文章を考えなければなりません!

正直、この2週間の間に、「シズオカガクセイ的新聞」というアクセスすれば誰でもすぐに見れるような公共の場で、こんなにも沢山の文章を書くことは初の試みであり、毎回うんうん唸りながら書いていましたが、大変良い経験をさせてもらっていると思っています。

このインターンシップで文章を書くにあたり、読者が読みやすいと思えるような構成の仕方やポイントなどを学ぶことができたので、今後は序論・本論・結論をまず大まかに決め、その記事で読者に伝えたいメッセージは何なのか。そして、文字数の割合を意識しながら書いていき、少しでも克服できるように頑張りたいと思います。

▲静岡時代の取材における事前準備のワークシート。意図や狙い、それを引き出すための質問など理論立ててつくられています

▲質問を考えるうえでも、記事を執筆するうえでも大事なのは「具体化」と「主張」

▲週一の編集会議参加は本日が最後。編集部員との集合写真です

●ラストは金曜更新!奥秋さんのインターンシップ日誌につづく

<常葉大学造形学部 山岸さん・奥秋さんによる静岡時代のインターンシップ実録!全6回>

・静岡時代インターンシップ2014【1】「はじめまして、常葉大学造形学部からきました山岸・奥秋です」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1347109.html

・静岡時代インターンシップ2014【2】「いざ、静岡未来大學生ネットワークのプレミアムなグッズに挑戦!」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1348591.html

・静岡時代インターンシップ2014【3】「情報量が多い?意味を削ぎおとし、ド直球デザインへ」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1349079.html

・静岡時代インターンシップ2014【4】「次なるミッションは「静岡未来」の新アイコン」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1350423.html

Updated:2014年08月21日

実録!静岡時代インターンシップ2014【4】

2014年の夏休み、昨年に引き続き、静岡時代編集部に常葉大学造形学部の学生がインターンシップに来てくれました。昨年同様、「静岡県の大学生や卒業生が主体的に活動を行っている現場での経験も貴重なもの」と大学の先生が我々静岡時代をインターンシップ先として推薦してくれたそうです。

今回のインターン生は常葉大学造形学部の山岸春香さんと奥秋彩香さん。期間は2週間。この期間内に普段の大学での学びを活かしながら、グッズ制作や雑誌のレイアウト制作などを行っていきます。インターンシップの奮闘を綴る、インターンシップ日誌・全6回。

静岡時代でどんな気づきを見つけるのか?「静岡時代でインターンシップ?」とイメージが湧かない人も、いつもと違う静岡時代の裏側が見えるかも。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▲一週間かけて制作したグッズの完成イメージはこちら。限られた予算のもと仕様等を詰めていきます

(過去記事→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1349079.html《実録!静岡時代インターンシップ2014【3】〜ステッカーデザインに挑戦!〜》)

●フィニッシュへ向けて

デザインだけじゃない。予算内でいいものをつくるには?

仕様の最終チェック

こんにちは。常葉大学造形学部の奥秋彩香です。静岡時代でのインターンシップは半分を終え、二週間目に入りました。今日は先週に引き続いてグッズ制作を行いました。また、Facebookで使用する「静岡未来」の新アイコン制作にも取り組み始めました((10月に向けて、リニューアルしたいのだそう))。

私が担当しているステッカー制作は、ビジュアル面での直しが終わり、サイズは70φに決まりました。

なので最後の色決めの段階に入りました。カラーパターンは彩度の高いピンクを始め、水色や橙色などいくつか考えていましたが、それらは昨年の静岡時代のステッカーや缶バッジで使われきた色なので、これまでに使用例のない青緑のステッカーを作ることに決まりました。

ステッカー制作も大詰め。入稿用データ作成をするために、印刷会社のHPでデータの作成方法と注意点を一つ一つ確認していきます。

データ不備はなんとしても避けたいので、細心の注意を払いました。HPに掲載されている入稿データ参考例があれば、見本にしようと考えていたのですが、丸形のステッカーの入稿の参考データは掲載されていませんでした。

なので定型のデータ作成方法を始め、定型外用の型抜きデータなどを参考にデータを作成しました。コンピューターは得意ではない上に、印刷会社に入稿した経験がないので不安はありますが、今出来る限りの事をしてデータ制作に取り組んだので、後は無事にステッカーができる事を祈るだけです。

一方、山岸さんはブックカバー制作に向けて取り組んでいましたが、ブックカバーをつくるには大半「スジ入り加工」がされているそうです。

スジ入り加工をしてしまうと、使用できる書籍が限られてしまうということ、逆にスジ入り加工がない場合は、一枚の用紙を自分で折ってつくることになるので、グッズをお渡しするときは紙一枚ということ、そのため、ブックカバーは(予算内におさまるし、欲しいけれど)難しいということに。

そこで、紙製品のグッズで現デザインに合うものとして、「しおり」が候補に挙りました。

知的なイメージのある静岡時代にぴったりです。さらに、ブックカバーよりもコストを抑えられるので、色のパターンを何種類かつくることができます。

また下調べから始めなければなりませんが、頑張って欲しいと思います。

▲「ちょっとがたがたしていたので」と細かな修正をする山岸さん。丁寧に進めてくれています

●MISSION2

学帽と静岡県章を活かした「静岡未来」の新アイコン

後半は、Facebookで使用する静岡未来のアイコンの新しいデザイン案に取りかかりはじめました。

2012年にはじまった静岡県庁と静岡県の大学生が運営する「静岡未来」は今年の10月で3年目を迎えます。

10月にあわせて、企画をリニューアルするそうで、アイコンも変えたいのだそうです。

▲現在の静岡未来のアイコンがこちら。

学帽と静岡県の県章をビジュアルに使用し、静岡県のロゴに使用されている配色でアイコンを考えていきます。

学帽と静岡県のマークを組み合わせる事が難しく、良い案が出てきませんでした。

ですが、何となくですがイメージが掴めてきたので、明日の制作に繋げたいと思います。

●【Facebook静岡未来】→ http://www.facebook.com/shizuoka.mirai

今週はアイコン制作と、静岡時代を紹介するためのビジュアル制作、また当初の予定にはありませんでしたが、水曜日と木曜日に「静岡未来」に関する取材をする事になっています。取材は初めての経験なので緊張しますが、頑張りたいと思います。

残りの一週間も宜しくお願いします。

▲時には、お互いのデザインや進め方を相談しあいながら。

▲ちなみに、こちらはお二人の癒しアイテムのたぬきです

●次回は水曜更新!山岸さんのインターンシップ日誌につづく

<常葉大学造形学部 山岸さん・奥秋さんによる静岡時代のインターンシップ実録!全6回>

・静岡時代インターンシップ2014【1】「はじめまして、常葉大学造形学部からきました山岸・奥秋です」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1347109.html

・静岡時代インターンシップ2014【2】「いざ、静岡未来大學生ネットワークのプレミアムなグッズに挑戦!」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1348591.html

・静岡時代インターンシップ2014【3】「情報量が多い?意味を削ぎおとし、ド直球デザインへ」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1349079.html

Updated:2014年08月18日

編集部日誌《2》〜 静岡時代10月号(vol.36)〜

このたび、『静岡時代』10月号の副編集長を務めることになりました。静岡大学教育学部美術専修3年の三好景子です。

静岡時代編集部は来る10月号発行に向けて、テストや課題に追われながらも邁進中。毎号変わる編集長&副編集長。今回、副編集長に(「なんか楽しそうby編集長」という理由で)抜擢された私が、定期的に10月号の企画が生まれ、作りあげていく過程、その紆余曲折、編集長の頭の中、なかなか見られない「静岡時代の舞台裏」をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いします。これを見たあと、10月号を読んだら、きっともっと楽しめるはず。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▲鈴木編集長(写真奥)と私、三好景子(写真手前)

■静岡時代の【特集企画】ができるまで

目下、編集部員が取り組んでいる『静岡時代』10月号。

『静岡時代』は主に、雑誌の目玉である【特集企画】と、多くの読者が漏れなく楽しめるバラエティに富んだ【連載企画】で構成されています。特集企画は、今後数ヶ月分の熱量を雑誌にそそぐ編集長が打ち出したもの。「特集は、編集長の等身大の疑問から、全19ページを一からつくりあげていくものです。編集長が中心になって、編集部員全員が頭と足をフルに使って、企画を練り上げていきます。編集長の考えていることや特集にかける思いを、まず編集部員に伝えきることが特集の軸をしっかり持つために重要。だから自然と熱量がそそがれます。

一方で連載は、企画内容もベースレイアウトも大きな変更はありません。ですが、だからこそ読者を飽きさせない工夫や連載ラインナップのなかで欠けている要素はないか、常にクオリティをひとつずつあげることが大切です。雑誌一冊に力を持たせるキモは特集にありますが、特集と連載がひとつになって、『静岡時代』は出来上がります。」

どちらかが欠けては、『静岡時代』は成り立たない。だからこそ、編集部全体で考え、協力し合いながら完成までを目指しています。

ここまでは『静岡時代』の構成を紹介しましたが、中でも特に注目すべきポイントはやはり【特集企画】です。

【特集企画】は編集長が日々、考えていること、疑問に思っていること、理想などを洗い出して組み立てた、雑誌の柱です。この特集企画をベースにして、読者に何を届けたいか、そのためにどのような問いを立てるか、取材先の決定、アポ取り、実際の取材などが決まっていきます。つまり、編集部内では『静岡時代』の完成に向けての動きがスタートするんですね。

『静岡時代』の特集はこれまで、土、恋愛、ロック、お寺などをテーマにしてきましたが、多様な特集企画や雑誌の方向性が決まるのは、ずばり編集長の頭の中がミソになっているんです(『静岡時代』は毎号、編集長が変わりますが、各号の特色や個性がでるのもこのため)。

【特集企画】は、決定までに話し合いを重ね、煮たり寝かしたりしながら、なるべく時間をかけて組み立てていくようにします。鈴木編集長と私、企画相談役との3者で行われる、10月号特集についての打ち合わせも大事な時間のひとつ。鈴木編集長が考えてきた決定前の企画案には、「この企画の実現は難しいのでは?」「読者は面白いと思ってくれるのか」などと、制作が可能かどうかのストレートな意見がぶつけられます。

▲企画案について、頭の中を整理している鈴木編集長「むむ〜〜っ……悩む!」

また、企画段階では編集部(内部)と読者(外部)それぞれが、つくって楽しい、読んで楽しいという印象を持ってもらえるよう、客観的な視点も取り入れて考えることも重要視します。「内輪向けになっていないか」「読者が何度も目を通したくなるような内容であるか」など(企画に取り入れる要素が複雑化していくので、見落としている部分をフォローするのが私の役目であったりします)。

話し合いの中では、編集長が考えてきたことが第三者を納得させるものではなかったり、自分が面白いと思っても中々肯定を受けられなかったり、なんてこともあります。きっと、少しはむっとすると思うのですが、そんなとき、編集長はいつも「ああ、確かに」「じゃあこう変えればよくなりそうですね!」というように、柔軟に対応しています。ただ、全てのアイディアを受け入れるのではなく、自分がやりたいこととずれている場合は、きっぱりとその旨を伝えます。この企画を通して何を知りたいのか、読者に何を伝えたいのか、理那さんのぶれない思いが、10月号を、面白く、内容を濃くというところにつながることがよく分かります。

■自分の中にある"静岡県の大学生像"がきっかけに。静岡時代10月号の特集決定!

何度も話し合いを重ね、試行錯誤の時間を経て決定した今回の特集企画。

それは——

「学生の生態系」です。

「学生の生態系」とは一体何でしょうか?鈴木編集長直々の言葉では、

『「大学生」というものが、なんだかふわふわした存在のように思えて、私は早く社会人になりたかった。けれど4年生になってだんだん卒業する実感がわいてくると、どうしてか惜しくなってしまう。4年間通う大学を、そこに通う学生のことを、今の私はどれだけ知っているのだろう。これから卒業して県外に出ていくとき、「こんなところだったよ!」と自信を持って言えるのだろうか。

せっかく4年間も静岡の大学で学んでいるのだから、静岡の大学や学生のことをもっと知りたい!そうしたら、残り半年の学生生活がさらに充実したものになるかもしれない。卒業してから後悔しないように、この企画で「静岡」の大学や学生のことを、底に触れられるくらいに掘り下げて考えてみたい』

●シズオカガクセイ的新聞過去記事→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/c43872.html (編集部日誌《1》〜 静岡時代10月号(vol.36)〜)

▲静岡時代10月号特集企画の企画書一部。この構想をもとに、企画の構成を拡げていきます。

静岡県で学んでいる大学生についても、高校生についても、静岡県の大学・大学生に関心を持ってもらいたい、というのが今回の特集のメッセージ。大学を卒業した人にも、当時を振り返って改めて静岡県の大学に進んだことについて考えるきっかけにしたいとのこと。

編集長曰く、「私が一番ふわふわしているからなあ」と仰っていましたが。私が思うに、鈴木編集長はふわふわしているというのではなく、「肩の力がぬけている」人という印象。静岡時代をつくっていると、多様なアクシデントに頻繁に見舞われます。私なんかはすぐに動揺してしまうのですが、鈴木編集長は(内心は動揺しているのかもしれませんが)、じゃあどうすれば良いかなあ、と動揺する素振りを見せることなく、すぐに解決策を考えます。編集部のみんなも、そんな鈴木編集長をみていると、アクシデントが起こってもすぐに頭を切り替えることができています。そういう、気張らずとも人を引っ張ることのできる理那さんならば、きっと10月号はみんなが気づかぬうちに、先導してくれるのではないかなあと思います。

▲編集部員の中では、一番先輩な鈴木編集長。冷静に部内をまとめたり、鋭いツッコミで笑かしてもくれます

▲私も、鈴木編集長を見習って……!

■静岡時代は【連載企画】にも、ご注目!

雑誌の方向性が決まって、少しホッとした編集長。それは特集が決まっただけではなく、同時に行われている【連載企画】が滞りなく進んでいるからというのも理由のひとつ(連載企画が問題もなく進んでいるだけで、編集長は気持ちが楽になるものです)。現在、静岡時代は全部で10個の連載企画を持っています。今回はその中で、「真っ当もぐりのススメ」という企画について話をしたいと思います。冒頭で、連載は読者の飽きとの戦いと言いましたが、具体的にいうと、「真っ当もぐりのススメ」はいままさにその戦いの最中です。

「真っ当もぐりのススメ」は、昨年10月の連載スタートからちょうど1年。単位互換制度をはじめとした「大学間交流」をおすすめする企画です。静岡県には23もの大学があって、約180もの学科がある。ですが、隣の大学にどんな先生がいて、どんな学生がいるのか意外と知らないもの。

とはいえ、大学間の交流が全くないわけではないんです。そこで、「真っ当な手段で他大学に潜り込む大学生」を「真っ当もぐり」と勝手に命名!(実は「リアルもぐり」なんてのもいます。誌面にイラストがあるから探してみてください)これまで真っ当もぐりの定番・単位互換制度について経験談やその醍醐味を取材してきました。大学からも学生からも大好評で、これをきっかけに単位互換が徐々に広まり、利用者も増えたのだそう(うれしい)!

●シズオカガクセイ的新聞過去記事→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1312744.html (真っ当もぐりのススメ)

しかし、読者からは「毎回同じないようで飽きた」という声が(なるほど!)。

取材対象の所属大学を意識して差別化していたつもりでしたが、インタビューでは経験談が前にでてしまって、差がそこまで感じられない。そこで、次号10月号の「真っ当もぐりのススメ」は、単位互換制度の内容よりも、自分の大学と単位互換先の大学との違いや「真っ当もぐり」自身にスポットをあて、誌面を構成していきたいと考えています。

特集企画も連載企画も、「今あるものをもっと良いものに」を目指しながら(試行錯誤しながら)完成まで頑張ります!また、鈴木編集長を筆頭に、編集部メンバー全員で”ふわふわの中にあるしっかりとした核”をとらえていければいいなあ、と思います。

▲入稿まで残り1ヶ月を切りました。鈴木編集長のもと、最後まで気合いをいれて頑張るゾ!

◆静岡時代10月号ができるまで〜バックナンバー〜

(1)編集部日誌《1》〜 静岡時代10月号(vol.36)〜 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/c43872.html

Updated:2014年08月18日

実録!静岡時代インターンシップ2014【3】

2014年の夏休み、昨年に引き続き、静岡時代編集部に常葉大学造形学部の学生がインターンシップに来てくれました。昨年同様、「静岡県の大学生や卒業生が主体的に活動を行っている現場での経験も貴重なもの」と大学の先生が我々静岡時代をインターンシップ先として推薦してくれたそうです。

今回のインターン生は常葉大学造形学部の山岸春香さんと奥秋彩香さん。期間は2週間。この期間内に普段の大学での学びを活かしながら、グッズ制作や雑誌のレイアウト制作などを行っていきます。インターンシップの奮闘を綴る、インターンシップ日誌・全6回。

静岡時代でどんな気づきを見つけるのか?「静岡時代でインターンシップ?」とイメージが湧かない人も、いつもと違う静岡時代の裏側が見えるかも。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▲山岸さんのデザイン案途中経過。上品、且つ、かわいいものができそうです!

●ぶちあたった壁と突破口

情報量が多い?既存のロゴやデザインを活かしたド直球デザインへ

こんにちは、常葉大学造形学部3年ビジュアルデザインコースの山岸春香です。月曜からはじまったインターンシップも今日で5日目。引き続きグッズのデザインを製作に取り組んでいます。

デザイン案がまとまって来たので、昨日静岡時代さんへデザインの中間報告をしました。

当初は「ステッカー」の予定でしたが、ステッカーとしては情報量が多く、「静岡未来大學生ネットワーク」という文字が背景のデザインに負けて目立たないとのこと。ステッカーにするには、極力背景はシンプルにしなくてはいけません。

また、私や奥秋さんのデザインしたグッズと静岡時代のブランドイメージを結びつける工夫も必要とご指摘をいただきました。

既存のロゴやデザインを活かしたデザインということで、「静岡未来大學生ネットワーク」という文字ではなく、関連のあるプロジェクト・「静岡県カレッジサミット」のロゴ「學」を活用することに。

(過去記事→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1348591.html《実録!静岡時代インターンシップ2014【2】〜ステッカーデザインに挑戦!〜》)

▲静岡時代の持っているブランドと統一を図ったデザインをつくろうと四苦八苦

▲山岸さんは左上がお気に入り

●大きな方向転換

ステッカー → 手ぬぐい(ただし、お財布と相談)

キラキラ感(特殊加工)重視 → 上品さ重視

とはいえ、私の作ったデザインを気に入ってくださり、ステッカーにするのではなく、紙・布製品など(例えば手ぬぐいやブックカバーなど)の方がデザインが活きてくるのではないかというお話になりました。

そうして、紙・布製品のグッズ製作へ方向転換し、進めていくことになり、パターン(学帽の柄)を活かすべく、「大學」という文字を右下に小さめに配置するなど調整をすることに。

ステッカーで活きてくるデザインを製作できなかったのは悔しいですが、本来予定のなかったグッズを作ることになったのは驚くと共に、自分のデザインが新しいグッズを作るきっかけになったことは嬉しく思います。

なので、私の今日は主に、製作するグッズが変更になったため依頼する会社の検索をすることに時間を費やしました。

調べていく中で、手ぬぐいが想像していた以上に値段が高く予算を超えてしまいました。そこでデザインした案の色数を減らすことにしました。

3色構成だったところを1色に減らし、コストを押さえました。それでも手ぬぐいの製作自体が値段が高いため、予算内に納めることはできそうもありません。

そこで、ブックカバーを検索することにしました。ブックカバーは予算内に収まりそうなので、コスト的には問題ありませんでした。しかし、サイズはA5で検討していたのですが、流通する書籍にそのサイズは少ないので、四六版サイズや文庫本に使用できるA6サイズにしました。コストを抑えることができたため、2色以上使ったデザインも使うことができ、デザインの幅も広がります。(ちなみに、私が一喜一憂している間も隣に座っている奥秋さんは着々とステッカーの製作を進めていきました)

ステッカーに加えブックカバーの製作に取り組んだり、デザインの修正など変更する点が多くありましたが、大分デザインが安定してきたということでグッズ製作は終盤にとりかかっています。

来週からはFacebook「静岡未来」のアイコン製作や雑誌のレイアウトなど新しい製作に入るので、グッズデザインの詰めをしっかりして来週に備えたいとおもいます。

▲奥秋さんのステッカーデザイン案。キラキラ感よりも上品さを重視することに

▲おふたりとも超真剣。グッズも追い込みです

●次回は月曜更新!奥秋さんのインターンシップ日誌につづく

<常葉大学造形学部 山岸さん・奥秋さんによる静岡時代のインターンシップ実録!全6回>

・静岡時代インターンシップ2014【1】「はじめまして、常葉大学造形学部からきました山岸・奥秋です」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1347109.html

・静岡時代インターンシップ2014【2】「いざ、静岡未来大學生ネットワークのプレミアムなグッズに挑戦!」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1348591.html

Updated:2014年08月15日

実録!静岡時代インターンシップ2014【2】

2014年の夏休み、昨年に引き続き、静岡時代編集部に常葉大学造形学部の学生がインターンシップに来てくれました。昨年同様、「静岡県の大学生や卒業生が主体的に活動を行っている現場での経験も貴重なもの」と大学の先生が我々静岡時代をインターンシップ先として推薦してくれたそうです。

今回のインターン生は常葉大学造形学部の山岸春香さんと奥秋彩香さん。期間は2週間。この期間内に普段の大学での学びを活かしながら、グッズ制作や雑誌のレイアウト制作などを行っていきます。インターンシップの奮闘を綴る、インターンシップ日誌・全6回。

静岡時代でどんな気づきを見つけるのか?「静岡時代でインターンシップ?」とイメージが湧かない人も、いつもと違う静岡時代の裏側が見えるかも。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●POINT

やっぱり静岡時代は、「知的」で「上品」なものがいい?

こんにちは。静岡時代にインターンシップに来ています、常葉大学造形学部ビジュアルデザインコース3年の奥秋彩香です。

インターンシップがはじまってから三日、引き続き静岡未来大學生ネットワークのステッカー制作を行っています。三日目の今日は、夕方から静岡時代の企画会議の見学をさせていただきました。

▲大学では「まず要素を全部かきだす」と先生に教わっているのだそう。頭の整理から入ります

▲参考にする資料も持参。「自分の頭だけでつくらない」がモットーです

まず、ステッカーのデザイン案は、昨日デザインを考えるにあたって、押さえておくべきポイントや、キーワードになるような言葉を挙げる話し合いを山岸さんと行ったので、その話し合いを元にアイディアを考えました。

(過去記事→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1347109.html 《実録!静岡時代インターンシップ2014【1】〜ステッカーデザインに挑戦!〜》)

配色や文字のバランスを考慮し何パターンも制作しました。静岡・学生・ネットワークという要素を知的にかっこ良く見せたプレミアムなステッカーを作るべく考えていましたが、私も山岸さんも案を出すのに時間が掛かり思うように作業が進みませんでした。

デザイン案を考えるのも大変でしたが、それ以上に大変だった事があります。計画段階ではプレミアム感を出すために、ステッカーにゴールド・シルバー・レンズ(レアカードのキラキラしたものです)などの特殊素材を使用しようと考えていました。

しかし、出来上がりイメージとして素材を使用したビジュアルを制作してみたところ、私が考えていたデザインと特殊素材が上手く合わず不自然になってしまいました。

配色が合わない事からはじまり、デザインより特殊加工の素材が目立つ、デザインが浮いて見える等、加工を活かすデザインが出来ずに苦労しました。

最終的には線を使い、面を広範囲に使用しない事でデザインが浮いてしまわないようにし、ゴールド素材に紺色を使用して高級感を出しました(写真のわたしのデザイン案(左)のうち右上のデザインです)。

そのアイデアを元に改良を重ねて、静岡未来大學生ネットワークに相応しいステッカーになるように頑張りたいと思います。

▲グッズデザイン途中経過。左が奥秋さん、右が山岸さんのデザイン案です

▲山岸さんも奮闘しています。出来上がったものに対して「かっこよくない!」と憤慨。

●ハッケン

静岡時代編集部の企画会議の裏側は、

みんなが「作り手」であり「読者」だった

夕方からは、静岡時代の企画会議の見学をしました。いつも読んでいる静岡時代の冊子の内容が決められていく様子を見学できたのはとても良い勉強になりました。会議では制作にあたっての強いこだわりや問題点など様々な話が挙っていましたが、何れにしても、冊子をより良くしようという強い思いを伺えました。ひとりひとりが「読者」の視点で、企画に違和感がないか、企画の要素のどんなところに「自分のためにある雑誌だ」という感覚を見出すか話し合います。自分が制作する時に妥協してしまう事も少なくないので、その冊子にかける情熱を見習いと思います。

会議は遅い時間まで続いたので終電間近になってしまいましたが、楽しく学ぶ事ができました。

今日はあまり作業の進みがよくなかったので、デザイン案を早く仕上げるように頑張りたいと思います。また、会議の様子や学んだ事をノートに書き留めておこうと思います。(何よりも、今日は帰りが遅かったので、明日の朝に寝坊しないように起きるよう頑張ります)

静岡時代編集部は現在18名もの学生が在籍。人口密度が高いです!

ちなみにこちらは、恐縮ながら私たちの研究室の杉田先生から。常葉煎餅。

●次回は金曜更新!山岸さんのインターンシップ日誌につづく

<常葉大学造形学部 山岸さん・奥秋さんによる静岡時代のインターンシップ実録!全6回>

◆静岡時代インターンシップ2014【1】「はじめまして、常葉大学からきました山岸・奥秋です」

〜http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1347109.html

Updated:2014年08月13日

実録!静岡時代インターンシップ2014 【1】

2014年の夏休み、昨年に引き続き、静岡時代編集部に常葉大学造形学部の学生がインターンシップに来てくれました。昨年同様、「静岡県の大学生や卒業生が主体的に活動を行っている現場での経験も貴重なもの」と大学の先生が我々静岡時代をインターンシップ先として推薦してくれたそうです。

今回のインターン生は常葉大学造形学部の山岸春香さんと奥秋彩香さん。期間は2週間。この期間内に普段の大学での学びを活かしながら、グッズ制作や雑誌のレイアウト制作などを行っていきます。インターンシップの奮闘を綴る、インターンシップ日誌・全6回。

静岡時代でどんな気づきを見つけるのか?「静岡時代でインターンシップ?」とイメージが湧かない人も、いつもと違う静岡時代の裏側が見えるかも。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

\今年もやります、静岡時代インターンシップ2014/

2014年のインターンシップ生は、常葉大学造形学部 山岸春香さん/奥秋彩香さん

「静岡時代へようこそ!」(左から)事務局・服部、山岸さん、奥秋さん、代表・鈴木

はじめまして。今回静岡時代さんへインターンシップにやってきました、常葉大学造形学部ビジュアルコース3年の山岸春香です。

大学では、ポスターや雑誌のレイアウトをデザインしたり、例えば、学生向けの卒業旅行の集客をするには?など、企業から課題をいただいて企画を行ったりしています。

今回、静岡時代さんへインターンシップに来させていただいたのは、大学のゼミの先生から薦めていただいたことがそもそものきっかけです。実は、私たちの先輩も昨年、静岡時代のインターンシップに参加して、静岡時代・静岡未来のグッズ制作や雑誌『静岡時代』のレイアウト制作を行っていたんです。

先生や先輩から静岡時代の活動やインターンシップの様子を聞いて、「わたしも参加してみたい」と思い、同じ造形学部ビジュアルデザインコースの奥秋彩香さんと一緒に参加しました。

ちょうど将来、どのような職業・業種に就きたいか悩むところが多いので、デザインだけでなく「はたらく」ヒントも今回のインターンシップを通して、得られたらと思っています(静岡時代は事務局を卒業生が担っているそうで、学生時代の活動が将来につながっているところも興味あります)。どうぞよろしくお願いいたします。

●静岡時代インターンシップ2013(山下さん・澤田さんの場合):

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1122991.html(前編)

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1123356.html(後編)

インターンシップ期間は今日から2週間。

初日の今日は、まず静岡時代とはどんなコンセプトで、どのような活動をしているのか、また普段見慣れた雑誌『静岡時代』ですがどのような意図でどのように構成されているのか、説明をしていただきました。「となりのトトロ」の絵コンテ集を使って、技法を学びます。

今日の衝撃的な気づきを挙げるとすれば、雑誌にしても、文章にしても、なにかを伝えるうえで、大事なことは最初にすべて言うこと(舞台説明や登場人物の説明など)。まさか、物語のキーとなるトトロが、冒頭25分で既に登場しているとは思いませんでした。(実はメイがトトロに会うよりももっと前に登場していたのですが、みなさん気づきましたか?)

MISSION1

キーワードは「キラキラ感」。

静岡未来大學生ネットワークへ贈るプレミアムなステッカー

ちなみに今回のインターンシップでは、私たちは昨年と同様にグッズ制作とレイアウト制作を行います。第一週目は主にグッズ制作。第二週目はレイアウト制作や営業資料制作がメインです。

昨年のインターンシップでも、静岡時代・静岡未来のステッカーや缶バッジ、ウインドブレーカー、腕章などグッズ制作がメインでしたが、今回つくるグッズはというと、「静岡未来大學生ネットワーク」の「プレミアムなステッカー」です。

「静岡未来大學生ネットワーク」は、静岡時代さんがこれまで取材や企画でできた学校を超えた大学生の「つながり」。現在、学校や専門をこえた13団体が所属しています。

●静岡未来大學生ネットワークってなに?詳しくはこちら:http://www.shizuokajidai.net/大學生ネットワーク/

そのネットワークのみなさんにお配りするステッカーの制作を一任されました(!)。昨年、私たちの先輩がつくったステッカーは主に取材に協力してくれた方々にオープンに配るもの。今回のステッカーはちょっとレアな、静岡未来大學生ネットワークに参加してくれている人たちが「うれしい」「かっこいいじゃん」と思ってもらえるようなものをつくりたいとのこと。

キーワードは「キラキラ感(プレミアム・特別感)」。

わたしと奥秋さんとで2種類ずつ作成することになりました。

今日はまずどんなサイズ、形状のものが予算的に可能かを下調べ。

基本的にインターネットで検索しながら探しまわっていたのですが、「詳しくはお見積もりを!」というところが多く、目安をつけるのに苦労してしまいました。

衝撃だったのは、思ったよりもキラキラなど特殊加工のお値段。予想していたサイズでは予算オーバーしてしまうことが発覚しました。奥秋さんや静岡時代の方と相談をしながら、2種類のステッカーのうち特殊加工を施すものは1種類、もうひとつは昨年同様で制作すること・キラキラステッカーは限定的に(各団体1枚)という具合におとしどころを見つけました。

明日からは、より具体的にイメージを膨らませていく過程に入ります。水曜日には一度デザイン案を提出予定。「もらってうれしい」「なんか自慢できる!」と思ってもらえるようなグッズとなるよう、がんばります。どうぞよろしくお願いします。

ちなみに、余談ですが、本日一番(?)苦労したのは、このインターンシップ日誌です。

今回のインターンシップの様子は、【月・水・金】計6回にわたりお伝えしていきます。普段、文章をかくという機会がなく、苦手としているため、とても時間がかかってしまいました。

「静岡時代は雑誌制作が原点だから、書いてもらいますよ(笑)」と渡されたワークシート。序論・本論・結論と細かに文章におけるそれぞれの役割、構成が書かれています(それぞれ文字数も規定があるんです。序論が長すぎてもいけないし、本論が短すぎてもいけない、読者に伝えるために想像以上に理屈がかっちりあてはめられています)。今回はひいひい言いながら(奥秋さんにも助けてもらいながら)構成を意識して書きました。文章をかくってむずかしいですね‥‥。

まだまだつたないですが、インターンシップにおける気づき、学び、課題、思いを伝えてまいりますので、どうぞおつきあいください。

山岸さんの後ろ姿。必死に今日1日を回想しています

ついつい写真を撮ってしまう癖があるんですよね。静岡時代は文章だけでなく、撮影にも力をいれます!

先生とインターン生よりお土産をいただきました。常葉煎餅!(宣伝じゃないよ)

今日からよろしくお願いします!

●次回は水曜更新。奥秋さんのインターンシップ日誌につづく

Updated:2014年08月11日

編集部日誌《1》〜 静岡時代10月号(vol.36)〜

8月に入り、大学の坂を上るのにも一苦労する時期になりました。

毎号、編集長と副編集長が変わる「静岡時代」。以前の西部配送の記事でもお伝えしましたが、このたびは私が10月に発行される静岡時代36号の編集長になりました。前号で編集長を務めた樫田が反省点をしっかりと洗い出してくれたので、さらに良いものができるように編集部一丸となって頑張っているところです……!

(『静岡時代』6月号/樫田編集長による振り返りレポート→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1324506.html)

では、早速10月号の副編集長をお披露目します!

私の片腕となってもらう副編集長は、静岡大学教育学部美術教育専修3年の三好景子(写真右)です。

私と三好は同じ静大教育学部に所属していますが、タイプは全く違います。三好は愛媛県出身で、編集部のムードメーカー的な存在です。彼女がいるだけでその場がパァッと明るくなります!のんびりしているイメージの三好ですが、原稿執筆の期限はきっちり守るしっかり者の面もあります。

既に始まっている10月号の連載会議では、三好節を炸裂させながらスムーズに進めてくれて頼もしいです!

この編集部日誌では、「静岡時代」がどのように作られているのかを紹介していきます。静岡時代は4月、6月、10月、12月と年4回発行。季刊でもあるため、実は「季節感」も静岡時代をつくるうえでの重要なチェックポイントなんです。特集のテーマや連載の取材先、表紙のイメージなどこれまでも意識してつくりこんできました(たまにテーマと季節がかみあわないときもある、そのときはもう無理やりねじこんだりします)。次号は秋号。芸術の秋ならではの県内情報も盛り込んでいますよ。twitterでも登場した「クレマチスの丘」です。ちなみにこちらの執筆者は副編集長の三好です。お楽しみに!

制作期間中は夏休みを挟むので編集部員が帰省することもありますが、自分の持ち回りがしっかり果たせるよう、先を見据えての行動も呼びかけています。

では、実際に現在の静岡時代はどんな動きをしているのかといいますと。。。

スムーズに進んでいる連載に対して、特集はまだ練りに練っているところ。毎週水曜日の編集部会議前に行っている編集長・副編集長との打ち合わせを重ねています。

▲自分の疑問ややりたいことをまとめたり、客観的な意見を取り入れたりして特集を考えています!

▲ホワイトボードも使って、頭の中の考えを”見える化”することも重要。

しかし先日ついに、特集テーマの大枠が決定しました!

10月号の特集のテーマは、ズバリ「静岡県の大学・大学生の生態」です。

私は大学4年生で、あと半年したら卒業する身ですが、「静岡県の大学(生活)ってどうだった?」と聞かれても、なんだか上手く答えられないような気がしています。4年間も静岡県の大学に通っていたのに、静岡県の大学生像はふわふわしたままです。

そのまま卒業するのは物寂しい、ちゃんと知ってから卒業したい!という想いから、このテーマに決めました。また、過去の『静岡時代』バックナンバーで「大学を特集」した号は約2年前(『静岡時代(vol.29):大学迷路案内』)。私たちが現役の大学生だからこそ、そろそろ、大学そのものをテーマにした特集を組みたいなと思いました。

▲会議前のミーティングの様子。お互いに、意見を出し合います。

しかし、実際に「生態」というテーマが広すぎて、どのように展開していくかが難しく、何度も行き詰ってしまいました。

どうしようかと、私ひとりで頭を抱えていたのですが、打ち合わせの中で客観的なアドバイスをいただき、静岡県の大学生に対して大規模なアンケートを実施することになりました!

静岡県の大学生がどんな生活を送っているのか、大学に対してどう思っているのか、などを調査し、「生態」を洗い出していきます!

(その様子は、次号以降、副編集長の三好がお伝えしていきますね)

▲大規模なアンケートは静岡時代初。編集部メンバーはじめ、県内の大学生の皆さんにも協力求む!

静岡県で学んでいる大学生についても、高校生についても、静岡県の大学・大学生に関心を持ってもらいたい、というのが今回の特集のメッセージ。大学を卒業した人にも、当時を振り返って改めて静岡県の大学に進んだことについて考えるきっかけになればいいなと思います。

現役大学生のみなさんは、どんな大学生活を送っていますか?また、かつて大学生だった方は、どんな大学生活エピソードを持っているでしょうか?

入稿まで早くもあと一ヶ月(とちょっと)。。。

まだまだ考えることや実行にうつすことなど、やることはめちゃくちゃありますが、ペースをあげて頑張っていきます!

Updated:2014年08月06日

編集部日誌《5》〜静岡時代6月号(vol.35)〜

こんにちは。

静岡時代35号編集長の樫田那美紀(静岡大学三年)です。

静岡時代6月号の配送・配布も一段落つき、静岡時代編集部では35号の反省会を行いました!年に四回発行の静岡時代。毎回編集長や記事の担当者が変わるからこそ、いかに「良かった点」を継続させ、「改善点」を活かしていくかがより良い冊子に近づくための鍵。

編集部独自の反省共有シートを使って部員ひとりひとりの、自分のアポ取り~記事完成までのプロセスを見直します。

▲こちらが静岡時代の反省シート。みな、6月号を振り返って思いおもいの反省点・改善点を記入していきます。

反省共有(振り返り)シートは、作業に必要な項目(作業効率やインタビュー時の反省、連絡のやり取りの仕方など)に分かれています。

◎取材先の基本情報(所属や連絡先など)

→静岡時代は2006年創刊以来、雑誌を発行し続けて、これまで多くの方・団体を取材してきました。何度か登場してくださっている先生方もいらっしゃるのですが、この先の編集部員が「(過去に取材に協力してくださった)この人に取材したい」と思った際に、「いつ・誰が・なにを聞きにいったのか」が詳細にわかると役に立ちますよね。

◎よかった点

→企画の立て方や取材、制作・編集までそれぞれのセクションで継続し、伸ばしていくべきポイント。振り返りシートが何号分か蓄積され、それを振り返ってみたときに、このポイントがそれぞれのセクションにおけるチェックリストになります。ここは押さえよ!みたいな感じです。

◎改善点・課題

→そして最も重要なのがこちら、課題です。つくって終わり!とならないように、常に「どうすれば良かったのか」を考えます。「今回の冊子やそれぞれの企画がどのようにつくられてきたのか」を振り返って、その課題と向き合うところまでやりきることを大切にしています。それを残し、後輩へ伝えていくことが静岡時代のクオリティアップにつながるはず!

◎実際のプロセスと理想のプロセス

→よかった点や改善点・課題を総合して、制作における「理想のプロセス」を記入します。改善点についても、実際のプロセスも記入しておくことで、「ここが原因か?」と気づくことができます。そのうえで「次はこうする」という理想のプロセスを考え、どのくらい日数がかかる見込みか、など細かな部分も書いていきます。こうすることで、一目で流れが確認でき、毎号毎号マニュアルがアップグレードされていきます。

◎チェックリスト

→取材先への御礼や静岡未来・シズオカガクセイ的新聞への掲載許可など、最後の詰めをチェックしていきます。すべてにチェックができたら編集長に提出。編集長が一通りチェックしてファイルにまとめ事務所に編集部員がいつでも閲覧できるように保管しておきます。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

では、会議ででた静岡時代6月号の「良かったところ」「今後に向けての改善点」を発表!

《良かったところ》

・連載「そうだ、この駅で」では、初の案内役として井川県民の森の遠藤夫妻が協力してくださった点!知らなかったスポットや、ただ学生だけで歩くのでは見つからない見所が見つかった!

⇒これからも大学生に来てほしい・知ってほしいという街へ飛び込んで、その土地に詳しい方に案内していただこう!

・取材同行者は大切だなと実感。一人じゃ掴みきれない取材先の方の想いやポイントを取りこぼさないために、これからもできる限り2~3人の編集部員で望みたい。

・取材先の施設や団体さんの資料はできる限りいただけた!記事を書くうえで助かった。

・取材をお願いする前の事前取材ができてよかった!どんなお話が聞けるのか?を少しでも把握することも大切。編集部内での事前企画共有も重要。

・キャッチコピーがうまくはめられた!でも、これからもっと刺さる言葉を考えられるよう、精進。

・巻末に「静岡未来大學生ネットワーク」が入ったことで、雑誌全体(特に後半)の力が増した。より「大学生の雑誌」になった。ペラペラめくるだけで楽しい。

《今後にむけての改善点》

・先方との取材や記事に対する誤解が多かった。これからは先方にバックナンバーや紙面イメージをお送りする!どんな記事を作りたいかを言葉だけで伝えると、誤解が生じたり、取材先の方を混乱させてしまう。

・取材後、同行者と会話すること。どこが大事でポイントか?記事の流れは?など、取材先の方のお話を整理することが大事。

・連載「ハタチの社会見学」は今よりもっとマニアックな記事にしたい!そのために取材前の事前に勉強したり、専門に学んでいる学生と取材にのぞんだり、面白いコアな情報を手に入れられるような取材をしたい。

・先方に写真を送っていただく場合、「どんな写真が欲しいか」を事前に明確にお伝えする。

・先方への連絡が執筆含め疎かになってしまった企画があった。先方が不安にならないよう、執筆に遅れがでたとしても、「○日までに原稿をお送りします」など先のスケジュールをお伝えしていくことが大切。もちろんお願いしている身としてより迅速で丁寧な対応を心がけたい。

良かった点があったからこそ見えてきた改善点。

早速動き出す10月号制作に必ず活かせるよう、編集部員一同尽力します!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

こうして反省会をしてみると、また35号が違う趣を見せてくるから不思議です。

編集ひとりひとりの葛藤や悩み、そして楽しいという想いが詰まっていたんだなあとあらためて実感・・・。

そして快く取材に応じてくださったみなさんへの感謝の気持ちと至らなかった点を見つめる良い反省会になったなと思います!

6月号は県内各大学への配布・配送も終わり、まずはひと段落。

制作にご協力いただいた方、いつも応援していただいている皆さん、本当にありがとうございました。

私編集長の「土」への想いがこれからどこへ、どの方向へ向かうのか、自分でも楽しみです。

ちなみに、《静岡時代6月号の特集(p13〜)》に登場してくださった陶芸家の小國加奈さんの陶工房「KANa」(静岡市清水区有度坂)で陶芸体験をさせていただくべく編集部員数名で計画中です!取材が終了したあともつながりをもてるのが、静岡時代のウマミだったり!

(小國さんに聞く「土がある生活を創る。陶芸家の土論」は、静岡時代のWebサイトからご覧いただけます→ http://www.shizuokajidai.net)

さて、次は10月号編集長&副編集長からのご挨拶をさせていただくかと思います!

ご期待ください!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◎静岡時代35号 / 編集部日誌バックナンバー

1『静岡時代』35号編集部日誌①〜編集長よりごあいさつ

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1277696.html

2『静岡時代』35号編集部日誌②〜副編集長の編集部レポート

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297245.html

3『静岡時代』35号編集部日誌③〜編集長より、静岡時代6月号の入稿報告

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1305953.html

4『静岡時代』35号編集部日誌④〜静岡時代6月号発行のお知らせ

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1309006.html

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2014年06月20日

『静岡時代』 プロモーション大作戦!〜静岡時代6月号配送レポート〜

西部配送に回ったのは、私、鈴木理那(静岡大学4年:写真右)と、6月号編集長の樫田那美紀(静岡大学3年:写真左)です。

今回は静岡時代で「つくりこみ力(企画・制作力のことです)」と同じくらい大切にしている、むしろ2014年の編集部の第一の課題である「プロモーション(つくったものをいかに広げるか・配布)」の「裏側」をお見せします。西部版。

静岡時代では、毎号、読者の皆さんにできるだけ直接手渡しするように心掛けています。作り手の顔をみせるのも理由のひとつですが、静岡時代はみなさんのご協力があってこそ活動ができています。だから顔と顔を合わせて、感謝の気持ちを伝えたいという思いも込められています。それに、「手配り」って、いわば「Push型メディア」。学生が4年で入れ替わっていく環境下だからこそ、新たに読者を獲得していくために、手配りが肝なんです。それに、そういう「ひと手間」、作り手の温度が伝わることって案外うれしいものだったりしませんか?

ちなみに、静岡時代の活動領域は県全域(西から東まで取材に駆け回ってます)。ですが、活動拠点が静岡市なので、西部や東部の学生さんは参加意欲があっても、なかなかハードルが高いんです。例年、文芸大や静大浜キャンの学生が多くても2~3名。

でも、この夏、文芸大から1名編集部に入ってくれました(ものすごく心強い)!なので、この勢いで、自分たちで配送を行うことで静岡時代の知名度を高め、さらに読者を増やしたい(欲を言えば、西部の編集部員を獲得したい……)と意気込んで向かいました。

配送当日、今回は周る大学が多いため、早め早めに動きました。

今回の配送メンバーは、6月号編集長の樫田(静岡大学3年)と私、鈴木(静岡大学4年)です。

なんと静岡市を出発したのは8時半頃(!)。それだけ静岡は横に長いんですよ。目的地までは、どの大学に何部、どこに設置するかなどを確認しつつ進みます。

まず最初に向かったのは【静岡理工科大学】です。男子の多さ(女子の少なさ?)に圧倒されつつ、設置と配布を行いました。

もちろん、静岡時代のユニフォーム「ウインドブレーカー」着込んでいますよ(とってもあついけど)。

このウインドブレーカーも昨年の静岡時代インターンシップで常葉大学の造形学部の学生さんにつくっていただいてから、もうすぐ1年。

そろそろ、「静岡時代・静岡未来といえば“この色”!」というふうに定着してきたでしょうか?

まだだとしても、この水色、映えますよね。きっと、初見の人も「なんだ、この人たち?」と注目してくれるに違いない。作戦通りです。歩く広告塔ですから!

さて、肝心の入手方法。静岡理工科大学には、学生ホール1階に静岡時代のラックがあります。

静岡時代6月号内の連載企画「大學ニュース」には理工科大のRikejo Caféさんが載っています!

Rikejo Cafeとは、理系女子学生が集まった大学のコミュニティ。男子学生が圧倒的な数を占める環境の中で、女性が過ごしやすくするために自分たちができることは何か、を考え活動をしています。

気になる活動内容は、、、ぜひ静岡時代6月号の同企画をご覧ください!

▲Rikejo Caféのメンバーのひとり、増田さん(左)に6月号を手渡す編集長樫田(右)。まるで賞状授与みたいな図。

▲無事にお渡しできて、満面の笑みを浮かべる編集長。直接反応がみられるのって、編集長冥利につきます!

——続いて私たちが向かった大学は【静岡産業大学磐田キャンパス】

静岡産業大学磐田キャンパスには経営学部の中にスポーツ教育コースがあるためか、ジャージ姿の学生が多くみられました。

構内にはスポーツ施設が3棟、スポーツ科学研究所が建っています。まさに、大学の特色がでていると感じた瞬間でした!

静岡産業大学磐田キャンパスの「静岡時代」設置場所は、【S☆カフェ(学食)に設置してあるラック、学生室、就職支援室】です。

2大学を周った時点でお昼が近づいています。

お昼休みは、配布のチャンス!逃すわけにはいかない!

【静岡文化芸術大学】に車を走らせました。

▲文芸大に到着!……なかなか運ぶのも大変なんです。

なんとその日は防災訓練があったようで、到着した時、お昼休みに間に合ったにもかかわらず、学生が見当たらず驚きました。防災訓練が終わるのを待って、『静岡時代』の配布を決行!たくさんの学生に最新号を手渡しでお届けすることができました。その数、およそ300部!

文芸大には【学生室、ショップ近くの机、図書館…他】に常時設置しています。逃した方はぜひ!

ちなみに、静岡時代6月号では、大学間交流をおすすめする「真っ当もぐりのススメ」(連載企画)において、文芸大の学生室職員である中村さんに単位互換制度について取材をしています!静岡時代をきっかけに、さらに単位互換制度を利用してくれる学生が増えると嬉しいです。

さて、実はここで私たち配送メンバーは二手に分かれ、同時進行で【浜松学院大学】にも向かいました。

浜松学院大学の設置場所は、【3号館/事務局付近、学生ロッカー室の前】です。

浜松学院大学のサイエンスカフェのみなさんも静岡時代6月号の「大学ニュース」(連載企画)にご登場いただきましたので、浜松学院大学の学生のみなさんも必見です!

▲サイエンスカフェのみなさん。6月号発行を喜んでくれましたー!

サイエンスカフェのみなさんは、自分たちが日々大学で学んでいることを地域のカフェを活用して、地域の人と学びを共有する場を設けています。サイエンスカフェは定期的に開かれており、主に心理学を科学的に考察するテーマで地域の方達と交流を重ねています。気になる方は静岡時代6月号はもちろん、彼らの活動記録をご覧ください→ http://tsuchilab.hatenablog.com(tsuchilabサイト)

——西部配送も後半戦です!私たちは【静岡大学 浜松キャンパス】に向かいました。

6月号と一緒に発行された「大学生のための、静岡未来考2014」では、静大大学院工学研究科1年の亀井俊希さんが参加してくださっています!静岡県の理想の未来って何だろう?みなさんは考えてみたことありますか? そんな、静岡県の将来像を具体案化した「静岡県総合計画」を、静岡県庁が発表しました。静岡県に暮らす私たち大学生も他人事じゃない。そこで、その総合計画をてがかりに、静岡県の大学生にも学びを通じてできること。静岡県内の大学生が、「オレたちも静岡県の未来について考えてみた!」をテーマに、結構マジに話し合ってつくった雑誌です(亀井さんも大活躍!)。こちらも静岡時代と合わせてご覧ください。

▲亀井さんにも直接お渡しできました!その後、200部を同大学で手配り!

静大浜キャンの設置場所は、【南会館、情報学部1号館/売店、学務、図書館】です。

余談ですけど、私・鈴木は富士市出身なのですが、なんと亀井さんは中学の先輩でした。驚きです。

▲静大浜キャンに常時置いてある、でかいリアカー3台。一体、何に使うのでしょうか??

亀井さんと別れて、一行は【常葉大学 浜松キャンパス】へ。。。

常葉浜キャンの設置場所は【1号館/ハマスター☆ダイニング(学食)付近の売店、1号館の玄関を入った正面/資料コーナー】です。設置していると、常葉大学の学生さんから「私にもください」という嬉しい一言をいただきました。

最後に向かったのは【聖隷クリストファー大学】。

聖隷クリストファー大学の設置場所は【学生食堂】と【学生室】です。

中庭がとてもきれいなので、帰る時はわざわざ小道を通って行きました。映画に出てきそうな雰囲気のある校舎で、気分が上がりました。いつか聖隷の学生さんも、静岡時代に登場してほしいなぁ……。面白い活動をしている方、団体などの情報お待ちしております。もちろん、編集部員も募集中です!

静岡時代メールアドレス:henshu★shizuokajidai.org(連絡の際は★を@に変えてください)

▲普段道なき道をゆく静大の2人組は聖隷のきれいな校舎に大興奮

静岡時代編集部は、今回も無事に西部の大学を周り切ることができました!

魅力的な大学ばかりで、もっと西部の大学の皆さんとつながりたいと感じました。また、常葉の学生さんのような「一冊ください」という言葉は、各大学で配布・配送を行っている私たちにとって、制作にむけての力や励みになってます!読者のみなさま、いつも応援ありがとうございます。

静岡時代では、面白い活動をしている学生・団体などの情報を募集しています。(拠点が静岡市である私たちにとって、西部の大学についてはなかなか情報収集が難しいのです……)また、編集部員も常時募集しています!下記のアドレスまでご連絡ください。

静岡時代メールアドレス:henshu★shizuokajidai.org(連絡の際は★を@に変えてください)

静岡時代の認知度がもっと広まるように、これからも気合を入れて配送・配布を行っていきます!

ちなみに私、鈴木理那は、次号、静岡時代10月号の編集長を勤めることになりました!

現在は、静岡時代の目玉となる特集のために、企画を練っているところ。読者のみなさんに、「なるほどな!」と静岡県の新しい発見をしてもらえるように、良い特集にしていけたらいいなと思います。

10月号の企画立案から完成までの過程は、今後も編集部日誌でお送りしていきます。みなさん、お楽しみに!

Updated:2014年06月19日

編集部日誌④〜静岡時代6月号(vol.35)〜

みなさんこんちは。

静岡時代6月号編集長の樫田那美紀(静岡大学三年)です。

2006年春の創刊から今回の夏号で、なんと35号目!号数とともに、ますます内容も厚みが増しております。

最近では、取材先や地域の方から「そんなに出てるの!?」と驚かれます。学生という入れ替わりの激しい性格をもつ学生団体・学生雑誌ですからね。中にいる私たちにはあまりピンとこないけど、外から見ると実は「継続していること」そのものが実はすごいことなのかも。

総ページ数48ページを誇る『静岡時代』。

そのうちの巻頭の約20ページが、毎号テーマが異なる「特集」です。

企画を立て、取材をし、そこから得られたものを、読者に伝えるべく文章に落とし込んでいく。出来上がった文章を編集部内で何度も校正し、練り直し、その文章を読んでもらうためのフックとなるキャッチコピーを考えて……。そうやってつくるうえで何度も何度もみた文章なのに、こうして一冊のまとまりになるとなんだか感慨深いです。

それでは、お待ちかねの静岡時代6月号、特集企画のご紹介!

●特集

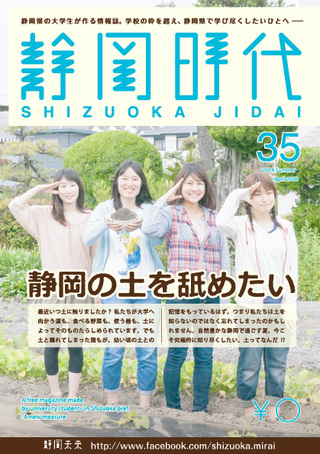

『静岡の土を舐めたい~この大地を知らずして静岡を語るな~』

—6月号の特集ラインナップはこちら!!—

p2〜p3:土コンシャスウェ〜ブ到来?大学生四人に聞く「土ってどう思う?」

p4〜p6:土のスペシャリストに聞く!そもそも土ってなんですか?―静岡大学 南雲俊之先生

p7:NO TSUCHI NO LIFE, 土ラバーズに聞く「あなたの愛する土のかたち」

p8〜p9: 知ることは舐めること「静岡の土いただきます」

p10〜p12:土が人と共にある原風景を訪ねて―せんがまち棚田倶楽部堀延弘さん 静岡大学棚田研究会山本達郎さん

p13~p15:土がある生活を創る。陶芸家の土論―陶芸家小國加奈さん

p16:エッセイ「舐めて、その後。」——6月号編集長 樫田那美紀

p17〜p19:土と私のつながりって?―発掘調査員 古牧直久さん

この二、三ヶ月の間、頼もしい編集部員とお茶目な副編集長と共に、「静岡県の土のために」、そして「私自身のために」走り抜けた渾身の企画の数々です!

▲写真右が副編集長の漆畑友紀(静岡英和学院大学)です。企画立ち上げから完成まで、話を聞いてくれたりアイデアを出してくれたり、頼もしかった!

6月号の特集は、言うならば「土のフルコース」。

土壌学からみた科学的な土の考察で口をなじませ、棚田の土や陶芸の土などで多彩なメインディッシュを味わうことができます(ちなみに、がっつり土を舐める企画もあります。※「知ることは舐めること「静岡の土、いただきます」→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html」)

最後は考古学からみた土。私たちと土の関係性がわかる明快な内容の紙面でデザートを・・・。

そんな土のフルコースが楽しめる一冊!

6月号特集企画で取材させていただいた方は年齢、職業、性別など本当に様々です。

ただ一つの共通点は「静岡の土に触れている」ということ。

静岡の土シーンを探ることは結局、静岡という土地に根ざして奮闘している大人や学生の姿を見つけ出す営みに繋がっていたということに気づきました。

静岡県という地で発行を続けている静岡時代は、たくさんの地域の人々のおかげで作ることができている。そんなことも改めて感じさせられました。

静岡時代の連載も、編集部員入魂の企画が目白押し!

▲編集部員も発行までの2ヶ月間、連載や特集の取材などで静岡県のまちを駆け抜けました!

たとえば、人気連載のひとつ、「そうだ、この駅で」。いつもは編集部員が静岡県内の気になる駅に途中下車するのですが、今回は一味違います。「ぜひ、大学生に来てほしい」とそこで暮らす街の方からラブコール。なので、ただ行っただけではありません。案内人もいて、意図も明確!ずっとチャレンジしたかった「大学生に来てほしい」「PRしたいものがある」という街への各駅停車!どこへ行ったかはお楽しみ。ヒントは「南アルプスの表玄関」。

他にも静岡の熱い自動車パーツメーカーに潜入したり、静岡県を代表する書店の店長から「あなたが墓場まで持って行きたい本はなんですか?」という超難問を問いかけられたり。また、新連載「静岡未来大學生ネットワーク」通信。もスタート。学校を超えた大学生のつながりで、大学生の知恵を持ち合い、静岡県の学びと地域の魅力を発信します。そんなチームによる直筆連載(活動紹介から日々の出来事まで)。

つまり、巻頭から巻末までどのページも力作です。

そんな連載も特集にひけをとらない6月号。外に飛び出すっきゃない夏、この6月号が静岡という街の新しい形のガイドブック―「土からみた静岡」―になってくれればなと思います。夏休みお出かけの際はその土地の土をじっくり見てみてください!もしかしたら編集部員が実食した土が見つかるかも…?(舐めることはおすすめしません)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

『静岡時代』は静岡県内のすべての大学で配布・設置を行っております(浜松医大を除く)。

現在、各大学に順次配布・設置に取り掛かっており、基本的にお昼休みに大学構内で配布をしています。水色のウインドブレーカーを着ているのが編集部員です!

一部、書店や図書館、地域施設などでも配布させていただいているので、

ちょっぴりさわやかな、それでいてタイトルはコテコテな表紙を見かけた際は

お手にとってみてください!(静岡大学縁農隊さんの可愛い笑顔にも注目―!)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◎静岡時代35号 / 編集部日誌バックナンバー

1『静岡時代』35号編集部日誌①〜編集長よりごあいさつ

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1277696.html

2『静岡時代』35号編集部日誌②〜副編集長の編集部レポート

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297245.html

3『静岡時代』35号編集部日誌③〜編集長より、静岡時代6月号の入稿報告

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1305953.html

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2014年06月09日

編集部日誌③~静岡時代6月号(Vol.35)~

みなさんこんにちは。

静岡時代6月号編集長の樫田那美紀(静岡大学人文社会科学部三年)です。

ご報告が遅れてしまいましたが、【静岡時代6月号】、無事入稿しました!編集部は二ヶ月間という短くも壮絶な編集期間を終えた安堵と、出来上がった冊子が届くまでのドキドキに包まれております。

入稿を終えて、自分が編集長の号なのに、なんだか不思議な号だったなあと妙に客観的に見てしまう自分がいるということに驚いています。

「自分の号だ!」という気もするけれど、予想以上に「編集部員に助けられて作った」という想いが大きい。編集部日誌などで応援してくださった皆さんも、本当にありがとうございました。

前回の編集部日誌でもお伝えした通り、今回の特集企画名は「静岡の土を舐めたい」。

土を忘れてしまった大学生私樫田が、土とはなにかを皮切りに、静岡の土を探り、結果的に「静岡」の深層を堀り当てたいという想いによる企画です。

入稿間近、《大変な時こそ一緒にいよう!》をモットーに、編集部員は連日事務所に集います。文章執筆はもちろん、記事ごとのキャッチコピー作り。(その企画で何を伝えたいのかを、一言で表します。ページを開いたとき、読者の目へ最初に飛び込んでくる言葉だからこそ、毎度毎度、考えるのが難しいんです)。

誤字脱字等の文章校正などなど…。副編集長漆畑も特集の要となる重要な記事の執筆をしつつ、編集部員へ目を配ります。

そんな戦闘モードの部内に、今号の救世主があらわれました!部員全員分の「レッドブル」の差し入れが届いたのですー!

実は、今号よりレッドブルさんと静岡時代の相互の応援がスタートしたんです。大学生をはじめとした若い世代をいちターゲットとするレッドブルさんに、静岡の大学生のいまが詰まった『静岡時代』をお届け!レッドブルさんはエナジードリンクを人数分(!)お届けしてくださるというもの(ほんとうにありがたい!)。

写真は入稿直前、レッドブルをゲットした編集部です(本当はもう少し、もちろん男子もいて、総数20ものドリンクをいただきました)。ちょっとしんどい、と思っても、レッドブルさんの応援の気持ちやドリンクで、まさにココロ、カラダ、みなぎります!

そんなレッドブル効果もあってか(?)、キャッチコピー作りはかなり順調に進み、編集部員では「これいいね~!」の連続。

静岡時代のキャッチコピーを生み出すモットーは「多産多死」。記事ごとに一枚の紙を用意し、思いつくままに「記事を要約し、かつキャッチーな」言葉を書き込み、編集部員で回し書きしていきます。たとえひとりで完成されたキャッチコピーを作れなくても、誰かの言葉が後の人に刺激を与え、新たな言葉を生み出す素となる。そんな言葉のリレーを何度も何度も行っていきます。

最終的には編集長がみんなの要素を一つの形にして、丁寧にコピーを決めていくんです。

そうやって、一文に、一文字に気持ちを込めて記事を作成し、一つの冊子を作ることを大事にしたい。それが静岡時代の目指すものでもあり、6月号で私が成し遂げたかったものでもあったんです。

冊子として一つの形になったとき、一つ一つの言葉がどう生きてくるのか―今から楽しみであり怖くもあります。

入稿までの二ヶ月間、多分人生でこれほどまでに「土」で頭が埋め尽くされることはないであろう稀有な時間でした。始まりは私の中の「土を思い出したい!」という小さな想い。それを自分が暮らしている「静岡」に委ねて考えてみたらどうなるのか、そんな挑戦でもあり、個人的な悩みをどうにかしたいという欲望に基づく企画でした。

そんな「土」という手垢がついているようでついていない(私の中では)純粋な言葉を媒介に、たくさんの人と対話していく中で、「この企画がなかったら土をこんなにじっくり考えたことなかった」や「土ってこんなに深いんだね!」という嬉しい言葉にたくさん出会え、私の中でも同じ言葉、感動が生まれました。

そんな瞬間に出会う度に、私と他者である編集部員や取材先の方が同じものを見ることができた、同じ感情を共有することが出来たという嬉しさに満たされ、編集長という責任感み満ち充ちた立場が味わえる楽しさを実感したものです。

次はぜひ、静岡中の大学生、地域の読者の皆さんと「土」を共有したい!

「最近いつ土に触りましたか?」この問いから、この夏は静岡の土を知って触れて舐めて(?)みませんか?

青春真っ盛りの編集部員が土にまみれた異色の6月号は6月1日発行です!

お楽しみに!

Updated:2014年05月20日

編集部日誌②~静岡時代6月号(Vol.35)~

皆さんこんにちは。

このたび、『静岡時代』6月号の副編集長を務めることになりました。静岡英和学院大学2年漆畑友紀です。

愛称はうるしーです。六月号は私が副編集長として初めて関わらせてもらう号です。

静岡時代の副編集長は編集長が直々に指名します。6月号編集長の樫田先輩(愛称:かっしーさん/以下、かっしーさん)に「うるしーなら一緒に土を舐めてくれると思って!」との理由で副編集長に任命された私。「え?……土?舐める??」。

当初は驚いた私ですが、編集長から「うるしーと一緒に作れてよかったよ!」と言ってもらえるように、読者の方に、「読んでよかった」「なんども読みたくなってしまう!」と思ってもらえるように、精進してまいります!

さて、6月号も入稿まであと2週間を切りました!編集部内では「〆切が近い……。恐ろしい!」と悲鳴があがっています。

ちなみに、『静岡時代』は4・6・10・12月と年に4回発行されております。そのため、6月号の制作期間は”2ヶ月”というタイトなスケジュール!連日PCに向かいながら6月号完成を目指しています。

目下、編集部員が取り組んでいる『静岡時代』6月号。みなさんにお届けする今回の特集は「土」です。「土」と言われ皆さんは「ん?土がどうしたの?」となるかもしれませんが、そんなあなたにクエスチョン!

「最近いつ土に触りましたか?」

この言葉が、編集長・樫田那美紀(静岡大学3年)の疑問であり特集の出発点です。編集長樫田の「土」に込める想いは、企画の打ち合わせや編集部会議を重ねながら、徐々に固まっていきました。

とある打ち合わせの日、編集長は言いました。「昔の時代は今の私達よりもたくさん土に触れあってきた。なのに今はアスファルトで埋められた道を歩く日々。幼いころは触れ合っていたはずなのに、いつの間にか私たちの生活は土と切り離されてしまっている気がする。土には微生物などといった沢山の命であふれていて、母なる大地と呼ばれるように、土は私達にとっていわば母のような存在。そこからこの企画が動きました」と、真剣なかっしーさん。特集では、土の専門家から土に常に触れ合っている人に取材を行い、先週、全ての取材が終わりました。土を様々な面で捉える方に話を聞き、かっしーさんは大喜びです。また、それをどう記事にするかでは悩んでます。ちなみに、「土」特集にたいする編集長直々のメッセージはこちら。

——私が今日大学へ向かう道も、食べた野菜も、使った器も、すべて土によって作られ、土によってそのものたらしめられています。だというのに、土を触ることも、見ることも、土を感じ語ることも私はできていない。私の歩く道が不自然なまでにアスファルトに塗り固められていることに気づいた時、幼い頃歩いた土剥き出しのあぜ道を想いました。

雄大な山々に豊かな海、健康的な土壌をもつ静岡県で育った人の多くは、かつては野原で遊んだり、泥にまみれた経験があるはず。つまり、私たちは土を知らないのではなく、かつては知っていた土を「忘れてしまっている」のです。

「静岡の土」に密接に触れ合う様々な立場の人の姿、考え、その精神を垣間見、そして私自身が土と向き合い触れ合う姿を見せることで、静岡の知られざる深層を発掘したい。夏の足音が聞こえる六月、思わず裸足で外に飛び出したくなってしまうような企画にしたいと考えています。

(静岡時代6月号:「静岡の土を舐めたい」企画書序文より抜粋)

会議中の編集部員。特集について皆真剣に意見出し合ってます

編集長から「”土”をテーマに特集を組む」と言われた編集部一同。各々、「なぜ!?」と驚きを隠せない様子でした(なんたって前号の特集は”恋愛”。毎号編集長が変わる『静岡時代』ならではの妙味だったりします。→静岡時代4月号「静岡時代の恋愛論」 http://www.shizuokajidai.net こちらもぜひ!)。

しかし話が進むにつれ、編集部員たちからは”泥団子を作って遊んだりした”など、昔体験した「土」エピソードがたくさんでてきました。「なんだぁ。やっぱりみんな、土好きなんジャン」と、編集長の嬉しそうな声も。

編集部内では土=泥団子のイメージが多かったですが、編集長は地元の平野。私はさらさらの土です。なにもない、土があるだけの世界です(ひかないでください)。みなさんは、「土」にどんなイメージを持っているでしょうか? (コメント募集中!)

このように、毎回、静岡時代の企画のスタートは編集長の疑問を共有、編集部員の意見や自身のエピソードを話してもらいます。雑談に近いのですが、ひとりで考えがちになってしまう編集長が、外部から色んなアイデアを吸収する大事な時間になるんです。編集長は出てきた意見をメモしながら、全体のイメージを固めていきます。

(余談ですが私は泥団子作れませんでした。作っている様子をただひたすら眺めていた気がします)

さて、「土」といっても雑誌を作るにあたって沢山の壁にぶち当たっています。

・いかに「土」と「静岡県」を繋げられるか

・読者に「土」の存在を再認識してもらうには、どんな企画記事を制作すればよいか。

・特集の全体像は”真面目路線”で組むか、”真面目に馬鹿やっている”と思ってもらえるように組むのか……など

今回の企画タイトル「静岡の土を舐めたい」は一見キャッチーだけれど、読者である大学生は普段の生活において「土」そのものにそこまで関心が高いわけではありません。一見地味に見える土が実は主役級だった!と、読者のこれまでの価値観を変えてしまうような号にしたいです。

「土」から静岡県を知る。ここ静岡において、土とともに生きる風景や人、思想を取り上げ、土との向き合い方を学びたい。

ちなみに、今号では「直に土を舐める」企画を遂行しました!静岡県内には、黒ボク土や赤黄色土、褐色森林土など多様な土が分布しています(制作が進むにつれて、だんだん専門用語が飛び交うようになりました)。実際にそれらの土を採取に行き、編集長をはじめ3人の編集部員がいざ、「実舐」。合言葉は「知ることは舐めること」。どうやら“真面目一徹”からは離れたようですが、気になる結果は……。ふふふ、みなさんぜひお楽しみに。

とある打ち合わせの際の樫田編集長。凛々しい表情ですね。こうみえて、普段は癒しオーラ全開です。

樫田編集長は常に癒しオーラがでていて、歩く姿がとてもかわいいのです。そしてロックが大好き!というギャップ!(そんなロックが大好きなかっしーさんが副編集長を務めます12月号はこちらから読めます。)冗談を言うと笑いあったり、適度にツッコミをいれてくれます。私が冗談を言うと母性が垣間見えます。しかし!会議になると一変!凛々しい顔立ちに変わり、編集部員をビシバシと鍛えます(めちゃかっこいいです)。私を含め編集部員はそのオーラに圧倒します(……私にはオーラが茶色くみえます)。

樫田編集長は現在も、東・中・西部と果てしなく走りまわっています。6月号完成までを一生懸命指揮している樫田編集長を、私は支えていきたいと思います!

「土」をテーマに絶賛制作中の静岡時代編集部。編集長樫田と副編集長漆畑を筆頭に精進してまいりますので、みなさんご期待ください!

Updated:2014年05月19日

手配りで雑誌をお届けする。これが「静岡時代」流の挨拶です。〜静岡時代4月号配送レポ〜

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

「静岡県は西部圏のみなさま、静岡時代4月号をお届けに参りました。」

4月某日、編集部はレンタカーを借りて西部へ出発しました。西部の大学は駅から離れている大学が多いので、いつもレンタカーを借りてお届けしています。車内では各配送大学のルートと配布部数の確認など打ち合わせ。一冊でも多くの雑誌をお届けするため、確認作業はぬかりなく進めていきます(……ときどき話が脱線しちゃうのはあしからず)。

ちなみに今回の戦略はこちら。

①文芸大、静大浜キャンにて昼休みに手配り配布(※二組にわかれる)

②手配り配布ができない大学は、無駄にウインドブレーカーを着ることで「歩く広告塔」になる

③各大学の設置場所や配布風景をTwitterにて拡散!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ーー西部配送、最初に到着した大学は【静岡産業大学磐田キャンパス】です。

●産大磐田キャンパスの「静岡時代」設置場所は、【S☆カフェ(学食)に設置してあるラック、学生室、就職支援室】です。

休憩や待ち合わせなど、ちょっとした時間をつぶすときに、学食の「静岡時代ラック」は要チェック。もちろん、「待ってました!」という人も覗いてみてください。

▲産業大学のマスコットキャラクター、お化けスイッチを発見! 妙に興奮して、一緒に写真撮っちゃいました。

ーーさて続いては、【静岡文化芸術大学】と【静岡大学 浜松キャンパス】です。

(静岡文化芸術大学/ラウンジ内)

(▲静岡大学浜松キャンパス/南会館学食前)

両大学とも、お昼休みの時間にお邪魔してゲリラ配布してきました!

●文芸大の設置場所は、【学生食堂、事務局、図書館・情報センター…他】。静大浜キャンは【南会館・情報学部1号館/売店、事務部、図書館】です。

受けとってくれた学生さんの中には、4月号表紙モデルとなった県大ミスキャンのかわいさに叫ぶ人、私たちの活動に興味を持ってくれた人など。作り手側も笑顔になれる反応をいただきました。そして現在、静岡時代編集部は文芸大・浜キャンともに編集部員を大募集中です。入部前には説明会も行っているので、お気軽にご連絡ください。編集部一同、お待ちしておりますー◎

連絡先は、こちら→静岡時代:henshu★shizuokajidai.org(連絡の際は★を@に変えてください)

ちなみに4月号のオススメしたい記事のひとつは、恋愛特集内「恋愛すごろく・おぶ・大学らいふ」。現役大学生の"とほほ……"恋愛談が、すごろくで楽しめます。編集部渾身の一企画(イラストを担当した編集部・三好(文芸大での配布写真)の力作!大作!)!

ーーそして、静大浜キャンにほど近い【浜松学院大学】では、素敵な出会いがありました。

ものすごく明るくてノリのいい6人組が「静岡時代」を受けとってくれ、さらに記念の1枚まで応じてくれたんです。その後、別の学生2人も合流し、賑やかな雰囲気の中で静岡時代を設置することができました。最高に良い出会いでしたー!

●浜松学院大学は【3号館/事務局付近、学生ロッカー室の前】に静岡時代を設置しています。

浜松学院の学生のみなさん、ありがとうございました。

ーー良い気分で大学を去り、編集部員は一路【常葉大学 浜松キャンパス】へ。

●常葉大学 浜松キャンパスの設置場所は、【1号館/ハマスター☆ダイニング(学食)付近の売店、1号館の玄関を入った正面/資料コーナー】です。

学内を歩いていると、「骨」の教科書を持った学生さんに出会いました。健康プロデュース学部や保健医療学部などのある常葉浜松キャンパスならではの一場面。「常葉大学 浜キャンの学生もいつか取材する!」と心に決めた瞬間でした。

ちなみに静岡時代では、「静岡県のスゴい人、面白い人情報・取材」を常時募集しております。立候補・推薦どちらでも可!情報のある方は、静岡時代のアドレスまで。→静岡時代:henshu★shizuokajidai.org(連絡の際は★を@に変えてください)

ーー西部配送もあっという間に、最後の大学まできてしまいました。ラストは【聖隷クリストファー大学】です。

●聖隷クリストファー大学は、【学生室】に設置しています。

レンガ造りの学舎と綺麗に整えられた中庭がとても素敵な大学でした。保健医療福祉を学ぶ学生が講義や研修を通して、未来の看護師、理学療法士を目指しているんですよね。女子として、ちょっと憧れます。。。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

無事、静岡時代4月号西部配送を終えた編集部員。今回も、静岡時代を直接お届けすることができてホッとしました。受けとってくれた方、静岡時代を応援してくれた方、ありがとうございました。配布・配送は一旦落ち着きましたが、常時設置場所には今後も「静岡時代」を入れていきます。みかけた方はぜひ、お手に取ってくださいね。

ちなみに!今回の配送では伺わなかった「静岡理工科大学」(比較的駅から近いということもあり、別日程でお届けしてます)。

静岡理工科大学は、学生ホールの一階に「静岡時代ラック」があります。4月号特集には、静岡理工科大学の奥村先生にインタビューしました。理工科大生のみなさんは、要チェックですよー!