学生白書

【學の肖像】「大学生が企画・営業するフェアトレードカフェ」〜静岡文化芸術大学タベボラ

静岡文化芸術大学では、昨年より「食べるボランティア」を実践しようと、フェアトレードコーヒーやフェアトレード商品を扱った軽食を提供しています。その名も「タベボラカフェ」。今年は30名ほどの学生が有志で集まり、フェアトレードを大学生や地域の人へ広めるため、カフェ実施、メニューの考案を行っています。

学内や浜松駅のバスロータリー地下に期間限定で現れるタベボラカフェの木製屋台はデザイン学部生の手作り。フェアトレードコーヒーや紅茶、フェアトレードの蜂蜜を使用したCUPPAN という創作デザートなどを販売。一番人気はコーヒーで、静岡県内でフェアトレード商品を扱う専門店からコーヒー豆を購入し、その場で豆を挽いて提供。味も香りも際立ちます。

営業は5月〜7月、11月から1月末など、大学生の長期休暇を避けるため不定期ですが、夏に行われたタベボラカフェでは火曜17時~21時、日曜10時~15時までの週2日営業。特に日曜日は、不定期で浜松産の野菜を使った「夏野菜のラタトゥイユ風」も提供するなど、商品のレパートリーも驚くほど豊富!

しかし、タベボラカフェの最大の特徴は、価格が高いという印象の強いフェアトレード商品を「安価」で提供していることです(コーヒーの場合、一杯200円)。そのため販売といっても売上はほぼプラスになりません。タベボラは、あくまでフェアトレードの“啓発活動”のために行っているため、価格を下げて、まずはフェアトレードに興味をもってもらえるように工夫しているそうです。まさに「食べるボランティア」を実践しているのは提供側の学生も同じでした。

4月から代表を務める三木美波さん(国際文化学科2年)や副代表の石橋聖さん(同学科2年)は、「タベボラを、“私たちは誰からどんな商品を買うのか”ということを考える場所にできたら」と話します。三木さんも石橋さんも、 大学入学時から国際協力に興味を持っていたものの、何をしていいのか分からず、そこで飛び込んだのがフェアトレードでした。

▲代表の三木さん(写真右)と副代表の石橋さん(写真左)

昨年から始まったタベボラカフェは新聞でも取り上げられ、徐々に学内外での知名度は高まっています。次回タベボラカフェは11月から営業予定です。詳細はタベボラの公式ツイッター(@tabebora)、インスタグラム、HPで随時更新中。国際協力やフェアトレードに興味のある学生やデザイン学部の学生、食べる側でも・提供する側でも「食べるボランティア」にぜひご参加ください!

Updated:2016年08月10日

【學の肖像】静岡産業大学 磐田キャンパス[キッズスクール]

■いつも満員御礼!学生主体で運営する大人気キッズスクール

静岡産業大学経営学部のある磐田キャンパスでは、10年以上続く「キッズスクール」があります。保育士やスポーツ保育の指導者をめざす学生が中心となり、様々なスポーツ遊びを通して、学生教育・人材育成の場、そして子どもたちの成長に寄与することを目的に実施されています。月に1〜2回(夏期休暇を除く)、大学の体育館やグランドを開放して行われ、毎回100名近くの子どもたちが参加。

もともと、サッカーのB級指導者を目指す学生が子どもたちにサッカーを教えるスクールから始まった大学主催のスポーツアカデミー。6年ほど前に大学のスポーツ経営学科にスポーツ保育コースが新たに設置されたことを機に、子どもたちがスポーツ遊びを通して楽しく通えるようなスクールに変えようと現在の形になりました。

今回お話を伺ったのは、4年前からキッズスクールの運営を大学と共に行うスポーツ保育サークル「すきゃもん」。週2回、定期ミーティングを行い、キッズスクール当日は受付からスポーツ遊びの運営・指導をしています。サークルリーダーの土井啓嗣さん(経営学部 スポーツ経営学科4年)によると、大学やキッズスクールで学んだスポーツ保育やスポーツ遊びが、保育実習の場でも活用できていると言います。

◆

そもそもスポーツ遊びとは、ただスポーツをするのではなく、スポーツの中で手先の器用さや、心の成長を目的とするものです。「スポーツ」と聞くと「競技」という捉え方をしがちですが、スポーツには競争だけでなく、協力、挑戦、成功、失敗といった5つの特性があります。この5つの特性を使った遊びがスポーツ遊び。そのため、あえて「遊び」を付けているそうです。

また、静岡産業大学のキッズスクールは、スポーツ保育を中心とした経営学や心理学を実践する場としてだけでなく、サッカー部や体操部、バレー部など多彩な運動部と連携して運営する点も産業大ならではです。そのため、年間およそ25回ほど行われるキッズスクールですが、その内容は、サッカー、バレー、テニス、トランポリンなど多岐にわたります。その子どもたちを飽きさせない多様さがキッズスクールの強みです。(※ バレーやテニスは競技ではなく、ボールを使った遊びです)

運動部との連携について、キッズスクールの担当であり、スポーツ保育サークル「すきゃもん」の顧問である山田悟史先生(静岡産業大学経営学部 准教授)は、「例えばサッカーの場合、指導者を目指す授業の講義の実習として行っているんです。普段は競技ベースで行うスクールを、キッズスクールでは“遊び”を中心に展開する。そうすることで、技術を教えるだけではない、楽しくサッカーをさせられような実習に活用してもらっています」と言います。

◆

さらに、キッズスクールは大学生自身の学びを実践する場だけでなく、子どもたちに学校とはまた異なるコミュニティを与えています。「極端な話、学校でいじめられたことのある子でも、キッズスクールに来て楽しければそれは一つの居場所になります。子どもたちにとって色々な居場所があることが、子どもたちの成長にとって大事なんです」と山田先生。

しかし、すぐに馴染める子どもたちばかりではありません。子どもたちから人気ナンバーワンの土井さんは、子どもたちの目線になって話すこと、そして親御さんから離れられなくても無理にやらせることは絶対にしないということを大事にしているそうです。離れられない子どもたちに対しては、無理をさせない範囲で「遊んでみない?」と声をかける。そうする内に、自分から歩み寄ってくれるようになるようです。

将来は保育士になりたいという土井さんによると、子どもたちと接することの面白さは、遊び自体に自分が考えてもいなかった工夫を加えることだそうです。例えば、マット運動で行ったカエル歩き。カエルは手をついてから足、手をついてから足……というようにして前へジャンプしながら進みます。それを真似する遊びなのですが、気付くと子どもたちはそれを後ろ向きにやってみたり、手足を同時に使ってジャンプしたり。どうしても一つの形に固執してしまうところを、子どもたちは関係なしに飛び越えて行く。その発想がとても面白く、土井さん自身も勉強になるそうです。

▲サークルリーダーの土井啓嗣さん(経営学部 スポーツ経営学科4年)

▲普段、子どもたちに教えているやり方を実践していただきました!

▲子どもたちの安心を一番に考えているみなさんだからこそ、自然と子どもたちはスクールに慣れていきます。

◆

また、高校時代に行ったオープンキャンパスで、すきゃもんを知り、すきゃもんに入りたいがために静岡産業大学を受験した人もいます。その一人が、高井彩さん(静岡産業大学経営学部1年)です。もともと4歳から「一般体操」という競技とは異なる体操をやっており、身体を楽しく動かすという点にすきゃもんとの共通点を感じたそうです。

「まだアシスタントですが、入部後、キッズスクールを10回ほど経てみて、ただ楽しく遊んでいるだけじゃないんだなというのを実感しました」と高井さん。全員の子どもたちに目が行き届くようにアシスタントの配置を工夫したり、話しかける目線であったり、パッと見ではわからない随所に工夫が隠されているようです。

▲高井彩さん(静岡産業大学経営学部1年)

最後に、キッズスクールでの経験や疑問が、大学の授業の内容とかみ合う瞬間について聞いてみました。すると、「たくさんありすぎて!」と言う高井さん。例えば発達心理学の授業で、「キッズスクールであの子がこういう態度をとった背景にはこういう心理があったのか」という発見がたくさんあり、授業の内容もより深く、面白く学べているそうです。高井さんは今のところ、将来、保育士になりたいという気持ちはないそうですが、キッズスクールやすきゃもんでの経験を活かせるような仕事を見つけて行きたいと話してくれました。

スポーツ保育という学問だけでなく、運動部との連携が静岡産業大学のキッズスクールの特徴であり、強み。年中から小3まで合計100名近くの定員がHPでの広報のみで満員になってしまうのは、大学生と子どもたちのための細部まで工夫の行き届いたコミュニティだからだと感じます〈了〉

Updated:2016年08月10日

世界に通じる舞台へ立つ、大学生ジュリエット 〜静岡大学人文社会科学部・ 宮城嶋遥加さん〜

先月、3月16日におよそ1ヶ月半の公演を終えたSPACー静岡県舞台芸術センターの『ロミオとジュリエット』。ヨーロッパで絶賛を受けたという作品の再演というだけでなく、静岡大学に通う宮城嶋遥加さんが、主役のジュリエット役として出演することでも話題となりました。宮城嶋さん扮するジュリエットは名門貴族の寵児として育ち、真実の愛を見つける物語を生きました。今回は、プロの女優として純粋無垢な少女を演じきられた、宮城嶋遥加さんご自身の物語を綴っていきます。

◉宮城嶋 遥加(みやぎしまはるか)さん[写真:左]

静岡大学人文社会科学部4年。大学ではフランス語を専攻。

静岡県清水区出身。お茶と魚が好き。刺身は清水以外で食べちゃいけないという自分ルールをもち、焼津出身の友人とケンカになったことがある。

◉鈴木 智子(すずきともこ)[写真:右]

静岡大学 大学院2年。

『ロミオとジュリエット』講演前に開かれた同大学のワークショップで、宮城嶋さんと初対面する。

SPACでは「黄金の馬車」などの観劇経験あり。また個人的にはSPAC芸術総監督、宮城聰さんの情報を追っている。

ーー一般公演と中高生向け鑑賞公演も含めておよそ一ヶ月にわたる舞台が終演しましたね。おつかれさまでした。宮城嶋さんにとって初めての大舞台、初主演となった『ロミオとジュリエット』ですが、千秋楽を終えた今のお気持ちを聞かせてください。

公演期間は一ヶ月ほどありましたが、本当にあっというまの出来事だったと感じています。あとは、やっぱり少し寂しいですね。公演期間中は燃え尽き症候群にならないように、極力「舞台が終わった後、何をやろうか」と考えるようにしていたんです。それでも、実際に舞台が終わってみると、やりきった後のなんともいえない喪失感はありました。SPACと関わってきた中で学んできたことや経験を「ジュリエット」に集約させたので、一生懸命頑張ろうと全力で演じてきたからなのかもしれません。いまは、この舞台を一過性のものとして終わらせないよう、客観的に公演を振り返ってみたり、自分自身の経験を外へ発信したりして、次にどうつなげられるかを考えながら過ごしています。

ーーちなみに公演では、どんなことに意識をむけながら役を演じていたのでしょうか?

公演中は、自分の動きが劇的にみえるような演技を心がけていました。たとえば、肩から指先にかけての動きです。物をとったり、手を添えたりするときなどは普通、身体を効率良く最小限に動かしますよね。でも舞台では、そういった素の動きは禁物なんです。お客さんのいる世界と舞台上の世界は違うので、劇中の世界観を壊さないような身体の動きが必要でした。

そうすると、普段の動きに比べてワンアクションもツーアクションも多くなるんです。演出家のオマール・ポラスさんからは「サスペンションをきかせて」とアドバイスをいただいたり、共演する俳優さんたちの細かな演技をみて勉強したりと、常に糸で引っ張られているような意識をもって演じていましたね。

また、私は周りの方々に支えられて舞台に立てていたんだなと感じます。

ジュリエットの役作りのときは、「世の中の悪いことを未だ知らない、純粋で心が柔らかい女の子」というジュリエット像を自分の中で構築していました。その役をより生き生きとした人物像に仕上げられたのは、周りの役者さんたちとの良い交流があったからです。劇中のジュリエットも周りから大切にされ可愛がられている女の子だったのですが、私自身も舞台裏で愛でられていたんです(笑)。

出演者、スタッフのみなさん、そしてお客さんにも本当によくしてもらいました。公演ごとに違うお客さんにお会いすると、笑う場面や緊張感が漂うタイミングなど、反応も全然違うんですよね。そういう空気の変化は本当に嬉しくて、楽しんで演技ができました。そういった環境の中で演技ができたことは、幸せであり、有難いことだと思っています。

△他にも、ジュリエットの役作りとして13歳の頃の自分を思い出したり、10代前半の子どもと交流をしたりして、

表情や感情をつかんでいったそう。

ーーそもそも、宮城嶋さんとSPACとの関わりは?

小学校1年生のときに、SPACの人材育成事業「異才・天才・奇才 こども大会(※1)」に参加したのがはじまりです。自分の特技を披露するプログラムで、私は小学校6年生まで参加してダンス、歌、朗読を披露しました。中学・高校時代も、SPACの「シアタースクール(※2)」と「スパカンファンプロジェクト(※3)」に参加して、演劇の勉強を続けていました。スパカンファンでは、カメルーン出身のダンサーと同年代の参加者全員でひとつの作品を創って、県内ツアーや東京公演を行いました。

コンスタントに演技のレッスンがあったわけではないのですが、SPACの事業や舞台に募集がかかれば応募し、参加していました。また観客として舞台を楽しんだ期間も長いです。だから、青春時代をずっとSPACで過ごしていた感じですね。

△「小学6年間出場しました。懐かしいですね」と宮城嶋さん。

ーー宮城嶋さんは幼少期にバレエも習っていたとお聞きしたので、自分を表現する技術やその力を発揮できる環境が自然に整えられていたんですね。では、『ロミオとジュリエット』の出演は大学に進学してからまもなくだったのでしょうか?

『ロミオとジュリエット』公演前は、俳優さんと小編成の演奏で構成されたSPACのアウトリーチ公演に出演していました。ジュリエット役のお話をいただいたのは、その公演後、大学2年の夏くらいでしたね。芸術総監督の宮城さんから直接お話をいただいて、とても驚きました。SPACは作品ごとに出演者を変えているのですが、まさか自分が選ばれるなんてと信じられなかったです。「ジュリエットをやるんだ」と現実感がでてきたのは、同じ年の秋に公演が正式に決定してからでした。

オマール・ポラス版の『ロミオとジュリエット』は、舞台美術や役柄など様々な設定が本来の作品とは異なります。劇中の言語も日本語とフランス語が入り混じっていますし。また、周りをベテラン俳優の皆さんで固められている中、主演を任されることに大きなプレッシャーも感じました。でも、ずっとSPACの舞台にでるのが夢だったので、すごく嬉しかったです。チャンスをいただけたのは、ありがたいと思いましたね。

生き生きとした個性を持った子供たちを育て応援することを目的に、2001年スタート。歌唱、舞踊、演奏、その他さまざまな身体芸を持った子供たちが、その才能をSPACの静岡芸術劇場で発表する。

(※2)SPAC-ENFANTS(スパンカンファン)プロジェクト

SPACによる国際共同制作プロジェクト。振付家・ダンサーのメルラン・ニヤカム氏を迎え、オーディションで選ばれた静岡県の中高生とともに芸術表現として世界に通用するクオリティーを持ったダンス作品を目指す。

(※3)SPACシアタースクール

からだ・こえに関するプログラムに取り組み、演劇をつくるプロセスを体験。舞台に立つための身体をつくっていく中で、普段の日常生活の中ではみえてこないさまざまな身体感覚を養い、最後にはひとつの舞台作品を「発表会」という形で公開する。

[撮影:猪熊康夫]

ーー宮城嶋さんの仰る通り、今回の作品は原典である『ロミオとジュリエット』の大胆な演出変更が見どころでしたね。有名なバルコニーシーンでの掛け合いも石庭で行われたり、「おじさんみたいなおばさん」が乳母役だったりとユニークな登場人物も魅力的でした。宮城嶋さん自身は、劇中で少しフランス語も話されていましたよね。

そうですね。

ーー大学ではフランス語を専攻されているとのことですが、偶然とはいえ今作品にも何か通じるものがあるのだと思いました。

実際、先ほど話したスパカンファンプロジェクトでご一緒したダンサーのメルラン・ニヤカムさんもオマール・ポラスさんも、フランス語を話す人だったんです。また、SPACでもフランスの演劇を観ていたので、フランスや言語に漠然とした憧れはあったんですよね。そういった人との出会いや作品が興味をもったきっかけで、大学でもフランス語を学びたいと思ったんです。いつか自分も、フランス語で流暢に話せたらいいなと。

△公演中の合間にはオマールさんに「もっと勉強して、フランス語話せるようになって遥加!」と言われたそう。

私の場合は、先に舞台芸術が好きという気持ちがあって、その後にフランス語がついてきたんですよね。でも、大学で勉強していく上でもこういう目標があった方が、スイッチは入ると思っています。歴史や文学にしても、興味や関心をもって学ぶことで見える世界が変わってきますよね。私は役者の視点で捉えていますが、誰でも共通していえることだと思います。勉強していて良かったなと思いました。

ーー宮城嶋さんは大学生と役者というふたつの肩書きをもっていますが乖離しているわけではなく、双方の環境で培った経験や学びをうまく活かしているんですね。

ただ、大学進学のときはやはり悩みましたね。演技を学ぶのであれば、東京など大都市に行けと先生や周りの大人から言われました。私もどちらの選択が良いのか迷って、SPACの俳優さんやスタッフに相談したこともありましたね。でも、私は生まれも育ちも静岡県。そして、静岡にはSPACという世界水準の劇場があるし、高校まで培ってきたつながりや経験を引き続き大学でも活かせたらと思ったんです。

また、これは少し余談なのですが、受験勉強に専念するために「この舞台が最後だ」と決めて観た公演が、当時初演の『ロミオとジュリエット』だったんですよ(2012年)。あの時に観たロミジュリも、静岡に残ろうと決めた理由のひとつですね。まさか自分が何年後かに出演するとは思っていなかったですが。ちょっと運命的なものを感じました。

おかげさまで今回の舞台には、友だちや大学の先生も観にきてくださって。本当に嬉しかったですね。

これ以上嬉しいことはない」

ーー『ロミオとジュリエット』が終わった今、今後の進路はどうお考えですか?

いまは、一度東京にでて勉強するのもありなのかなと考えています。ただ、漠然と東京に行きたいというわけではなくて、大都市がもつアグレッシブな雰囲気というか、様々な年代、背景をもった人が集まった場所で切磋琢磨しあうという環境には、価値や魅力があると思うからです。

その場所のパワーや活用できるものを吸収しながら、人間力・演技力も向上させ、ひとまわり大きくなった自分の力を静岡に還元できたらと思いますね。今のところ東京などの大都市は、ステップアップのための通過点として考えています。

△これからも、頼まれた役を追求し、一生懸命演じられるよう技術を磨いていきたいと話してくれました。

ーー宮城嶋さんの存在は、純粋に静岡県に暮らす人たちにとっても励みになる気がします。また、今回の舞台公演によって、同年代にも「静岡県には芸術・文化の良い土壌があるよ」と伝えられた機会だと思うんです。宮城嶋さんはSPACとの関わりの中で、そういう空気を感じられることありますか?

宮城さん曰く、「演劇をやりたいと思ったら、一度東京に出てから世界へ向かう」というパターンが多いそうです。でも、たとえばSPACがあることによって、静岡からも世界につながっていくことができるんですよ。私自身、静岡にいながら一流の作品を見ることができ、夢の舞台への出演も叶いました。

そういった環境は、県外からみてもやはり凄い場所です。東京の役者さんからは、「SPACの舞台に出たい」っていう声をよく聞きますし。また、出演する役者のみなさんも日本だけでなく海外で活躍している方も多いのですが、自分のような若手の俳優を支え、ちゃんと育ててくれるんです。本当に環境がいいんですよ。

ーー確かに今回の取材前も、宮城嶋さんは共演した俳優の方に演技についてのご相談をされていましたよね。それでは宮城嶋さん自身は、今後キャリアを重ねていくにあたってどのような展望をお持ちですか?

私、本当に静岡県が好きで良いところだと思っているので、将来は静岡の役に立てるような人材になりたいです。いまは、静岡県出身の大学生が出演したということで、SPACや演劇そのものが、演劇好きのインテリだけが行く場所ではなくて、同世代の人でも楽しめるんだということを思っていただけたらなと思います。

今回の舞台も、演劇に興味がなくても「知り合いがでてるからみてみるか」というきっかけで観てくれる人もいました。今後、私が舞台に立つことで少しでも演劇に興味をもってくれる人がいたら、これ以上嬉しいことはないなと思います(了)

■ふじのくに⇆世界演劇祭2016

4月29日(金・祝)〜5月8日(日)

5大陸を代表する演劇が静岡に集結します!

Updated:2016年04月08日

「好きな相手に振り向いてほしい!」恋愛相談by学術〜静岡大学 高野奈未先生〜

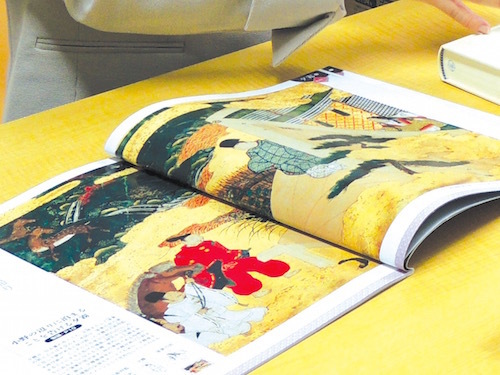

男の悩みに女は笑い。女の本音に男は涙? 大学生の恋の悩みをアカデミックに白黒つける。「恋愛」から学問を知る、究極の学術案内です。今回、大学生の"恋の悩み"においてご教授いただく救世主さまは、日本近世文学を専門とする静岡大学教育学部の高野奈未先生です。好きな相手と恋人関係を築くためには?源氏物語の登場人物から紐解いていきます。

「源氏物語」の夕霧の恋。勝手に訳ありだと勘違い

紫式部の『源氏物語』には夕霧という男性が登場します。夕霧はかの有名な光源氏の息子でありながら、女性に対して不器用で努力家でした。夕霧には柏木という親友がおり、柏木は亡くなる間際、夕霧に奥さんである落葉の宮のことを任せました。真面目な夕霧は懸命に落葉の宮を支えましたが、そのうち好意を持ってしまいます。一方、落葉の宮は単に夕霧を親切で良い人であると信頼していました。夕霧は相手の意に反して勝手に脈ありだと勘違いしてしまったんですね。その後、夕霧は猛アタックしますが、夕霧に恋愛感情を全く抱いていなかった落葉の宮は、夕霧の行動にショックを受けてしまいます。

相手の心づもりによって同じ行動の評価も変わり、恋愛が発展するかどうか大きく変わります。異性間において、お互いに親しい仲であると認識していても、「親しい」の中に恋愛感情を含んでいるとは限りません。相談者の場合、どちらの相手からも恋愛対象にみられていないのではないでしょうか。大事なことは、自分が、仲良くなりたいだけなのか、恋人になりたいのかを明確に認識し、そのうえで相手に間違えた予測を立てさせないようにすることです。

身も蓋もない答えになってしまったので、救いの言葉を添えるならば、江戸時代の井原西鶴の浮世草子には、相手の心底から出た真剣な想いには、真剣ゆえに同じ想いを返す恋愛が美しく描かれます。真剣な想いをぶつければ報われるかもしれないと励ましたいと思います。「縁は異なもの」と近松門左衛門は言っています。遠い昔から恋愛の攻略法や仕組みは解明されておらず、これといった答えはないのです。『源氏物語』が今も多くの人々に読まれているのは、人々が同じような恋愛の悩みを抱えているからでしょう。古典の醍醐味は、原文を、各自で意味を見出だして読むことにあります。自分の知らない考え方に触れるため、恋愛のヒントも掴めるかもしれません(了)

■高野奈未(たかのなみ)先生

静岡大学教育学部国語教育講座講師。東京大学文学部卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士( 文学)。

専門は日本近世文学。『伊勢物語』や『古今和歌集』といった古典文学が江戸時代にどのように読まれ、それをもとにどのように新たな創作が行われたかについて研究を行っている。

(静岡大学教育学部学部共通科目/高野奈未先生)

静岡理工科大学 総合情報学部/奥村晢先生

パブ「マーブル」経営/望月真理子ママ

静岡大学 教育学部/中村ともえ先生

【恋愛相談by学術】

Updated:2016年01月22日

真っ当もぐりのススメ〜富士山の自然と社会を学ぶ、短期集中講義合宿!〜

今回、静岡時代が取材、且つ受講者(つまり真っ当もぐり)として参加したのが、「富士山の自然と社会」をテーマとした短期集中講義です。大学の枠を超え、約50名が参加。野外実習を通して芸術、農学、人文社会科学、地球科学などの視点から学びます。富士山と「かぐや姫」に意外な関係あり?授業の全貌と単位互換ならではの大学間交流の魅力を公開!

「真っ当な手段で他大学に潜り込む大学生」のことである!

ふじのくに地域・大学コンソーシアムによる短期集中講義「富士山の自然と社会」。参加費は5,000 円(宿泊費・夕朝食代)。単位互換協定校に在籍する学生が参加可。

今回の短期集中講義は、2日間の集中講義と野外実習、合計4日間に渡るカリキュラムです。特に面白かったのは、1日目に行われた集中講義「富士山〜信仰と芸術」です。講師は静岡県立美術館の学芸部長・泉万里さん(静岡時代40号の美術特集にも登場!)。古くの富士信仰では、富士山の神は女性で、浅間大神とされていました。9世紀後半の『富士山記』における「山頂にふたりの白衣のビジュが舞い踊った」という記録が最古です。しかし14世紀になると、富士山と『竹取物語』のかぐや姫が結びつき、「かぐや姫が月に帰らずに帝と共に浅間大神になる」という言説へ変化していったそうです。その後、江戸時代に「木花開耶姫」が浅間大神と認識され、今に定着しています。富士山は人と神をつなぐ信仰の場として、また自然が生んだ芸術作品として当時から多くの人を魅了していたようです。

一方、野外実習では主に地球科学や農学から富士山の形成史や自然との関係を学びました。実習1日目に訪れた宝永火口では、「黒い石」と「赤い石」が見られました。同じ火口から吹き出したにも関わらずなぜ色が違うのか。静岡大学理学部の石橋秀巳先生によると、それにはマグマが地表に噴出した時の温度に違いがあるそうです。マグマには鉄が含まれており、それが高温状態を保ったまま火口付近で空気と接すると参加して溶岩が赤くサビます。高温酸化が見られるのは一番早くマグマが酸素と接する火口付近ならでは。つまり、赤い石があるということは火口が近いということです。身近に落ちている石から富士山の形成を辿ることができるとは驚きです。

参加した丹波浩通さん(常葉大学社会環境学部1年)は「感動したのは宝永第一火口にある溶岩流の積み重なりと、それらを垂直につなら抜く岩脈群の貫入の様子が直接見られたことです」と言います。異なる専門分野でも興味深い内容ばかりです。

風による影響で風上に枝が伸びず、風下に向かって枝が伸びている。枝が伸びていない側は吹き付ける風によって出来たキズが。ちなみに写真のように高さが1メートル以下のものは、風や降り積もる雪を避けるようにして真横に枝が伸びている。年々森林限界(高木が生育できなくなる限界高度)は上昇しており、富士山でも年々標高のより高いところにカラマツが見られるようになってきました。

マグマには鉄が含まれており、それが高温状態を保ったまま火口付近で空気と接し酸化することで溶岩が赤くサビます。

つまり「赤い石がある」=「火口が近い」のです。

その内の一つが宝永4年(1707年)の宝永大噴火で誕生した富士山最大の側火山である宝永山。

マグマが古い地層(古富士)の一部を突き上げた。静岡県立美術館の企画展「富士山と信仰」でも古来描かれた富士山の形が異なりますが、噴火や崩落を繰り返しいまの富士山が形成されています。まさに噴火は美の修復屋なのです。

また富士山では、割れ目噴火でマグマが古い溶岩を突き破った痕跡「貫入」を見ることができるのも珍しい特徴です。

石英とは二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物。地殻を構成するうえで一般的な造岩鉱物で、火成岩、堆積岩などにもしばしば含まれます。

ちなみに、丹波くんが持っている石は、石橋先生に「超ほしい!」と言わしめたレア石。

マメザクラやブナ、イタヤカエデ、ヒメシャラ、ミズラナなど。日本海側の冷温帯はブナが9割をこえるほど過密なブナ林であるのに対し、太平洋側はブナが少ない。

富士山の周辺は三枚のプレートの衝突により地盤が隆起しています。富士山の水流を見てみると、東西に二分するようにして水脈が形成されています。これは北西から南東にかけて列をなすように火口があるため。よく見ると意外なところに水脈がしわ寄せされているように集中しているのは、プレートの衝突による緩やかな地形変動よりも速く水流が地盤を削ってきたからです。

どっちからどっちへ流れているか分かりますか?写真奥から手前へ向かって流れているのがわかります。

石橋先生によると難易度Bの洞窟だそう。

溶岩で出来た一枚岩の穴から勢いよく水が流れる。正真正銘の富士山の水です。ちょうどこの日は昨晩の雨で迫力満点。ちなみに叩き付けられるように落ちる水が滝壺を削っていくため、よ〜く見ると支えきれずに岩壁がくずれ奥へくぼんでいるのが分かります。

今回の短期集中講義の最大の特徴は「合宿」であることです。宿泊所は御殿場市にあるYMCA東山荘。部屋分けは大学関係なく行われ、普段と異なる環境で受ける授業は少し緊張します。でも友達を増やすチャンス!夕食後は交流会も行われ、大学を超えて普段出会えない他大学の学生と他学部の先生の授業を聞けたことが何より面白かったです。

【ふじのくに地域・大学コンソーシアム Facebook】▶︎ https://www.facebook.com/fujinokuni.consortium

Updated:2015年12月11日

學の肖像《静岡大学ヒコーキ部》

静岡県内の大学生がよってたかって知恵を持ち合い、県内の学びと地域の魅力を発信していく本企画。今回は、鳥人間コンテストに参加し入賞を目指す、静岡大学(浜松キャンパス)のヒコーキ部をご紹介します!

静岡大学ヒコーキ部は鳥人間コンテスト距離部門入賞を目指し、人力飛行機を製作・試験飛行しています。翼班、駆動班、プロペラ班、フェアリング班などがあり、部員は工学部の学生がほとんど。部品も製作費も限られているので、先代の機体を壊しては作り、壊しては作り……破壊と創造を繰り返しています。

今年は15代目から16代目への代替わりの年。夏には富士川滑空場にてHPA飛行会が行われ、15代目の飛行機「ソラマメ」も正真正銘のラストフライトです。ちなみに飛行会は風が最も弱い早朝に行われるため夜中23時に浜松を出発(当然徹夜)。精密な計測はできませんでしたが、結果は約300~400mでした。風が強めの状況下で滑空路800mのうち半分を飛ぶことができたことには部員一同が歓喜!

現在は代替わりも終え、ヒコーキ部16代目は全長29mもの巨大な翼作りを試みています。先代の機体「ソラマメ」の26.6mに対し、2.4mも大きな翼です。新しい機体のコンセプトは「飛びやすい向かい風がなくても飛べること」。それには強度と軽さを併せ持った機体でなくてはなりません。その限界を追求すべく、翼班は「リブ」と呼ばれる、発泡スチロールでできた翼の骨組みの改良を重ねています。リブは代表・藤井と同じ大きさで(下部写真参照)、一機につき100枚以上を使用。強度を増すため厚みは8~12mmですが、翼の中心に丸い穴を空けることで軽量化しています(通称 肉抜き)。

代々続く静大ヒコーキ部のこだわりである「低翼」。低翼はフライト前の待機時間に翼を支えやすいのが利点です。その「大翼」化、軽量化は果たして成功するのか。春のテストフライトに向け、日夜研究・製作に励みます。(続)

Updated:2015年11月26日

恋の悩みを一刀両断!『恋愛相談 by学術』〜静岡英和学院大学 波多野純先生〜

男の悩みに女は笑い。女の本音に男は涙? 大学生の恋の悩みをアカデミックに白黒つける。「恋愛」から学問を知る、究極の学術案内です。今回、大学生の"恋の悩み"においてご教授いただく救世主さまは、社会心理学を専門とする静岡英和学院大学の波多野純先生です。

結局、「すごく大事なもの」か「ゴミ」かの両極端

そもそも人はなぜモノをあげたくなるのか。

心理学では、等しい価値のモノを交換することで人間関係や集団同士の関係が維持されると考えられています。例えば、お歳暮をあげるときに「ほんの気持ちですが」と言うじゃないですか。それって気持ちだけをあげることはできないから、何かしらモノの形を取らざるを得ないという理由があるんだと思います。

質問者さんは「思い出の品を処理したい」とのことだけど、処理方法は「捨てる」「譲る」「売る」「しまっておく」「破る」「燃やす」「返す」「使う」など、ざっと考えただけでもこれだけあります。どんな選択をするかは交際期間や交際の質、思い出の品、別れた理由など、モノとの関係性が関連してきます。常に一貫した処理の方法はありません。ちなみに、「使う」は「捨てる」と真逆の処理に見えますが、モノや相手に対する感情の切れ方は同じです。もはやただのモノになっている。

一番たちが悪いのは「返す」ですね。ただのモノにもならないし、思い出の品にもならない、宙に浮いた処理になります。しかも相手に対して攻撃的な感じもする。恋人から貰ったものは、「すごく大事なもの」か「ゴミ」かの両極端です。

結局は、モノに対してどんな意味を付与しているかです。それによってモノは独特の価値を持ちます。僕の専門の社会心理学の研究でアニミズム的思考との人形供養の関係を調べた研究があります。アニミズムとは無生物に対して生命の存在を感じる現象のことです。人形供養をする人は、「人形をゴミとして捨てるのは可哀相」という理由で供養しています。これと恋愛における「共に時間を過ごした相手(またはモノ)だから捨てられない」と感じるのは似ています。分岐点はただのモノと感じられるかどうかです。

万能かつ汎用の方法はありませんが、その都度、状況にあわせて、最もストレスのない方法を選択するといいのかもしれません。

波多野 純(はたのじゅん)先生

静岡英和学院大学 人間社会学部人間社会学科 教授。社会心理学と産業・組織心理学が専門。人が他人のことを人間だと感じなくなる「非人間化」という現象を研究しており、大学生のキャリア意識の形成に関心を持っている。ちなみに、先生自身はどちらかというと思い出の品をぽいっと処理する( 捨てる) 方とのこと。

(波多野純先生/静岡英和学院大学人間社会学部人間社会学科展開科目)

Updated:2015年11月13日

大學ニュース〜静岡県立大学:【学生団体 World Link】〜

静岡県内の大学には、実に100を越えるサークルや学生団体があるといいます。文系・体育系・社会貢献系など、大学毎に団体の活動や学生の姿は様々。今回ご紹介するのは、静岡県立大学の[学生団体Word Link]。海外留学経験者が集い、留学に必要な費用、現地での暮らし方などの情報を編集・制作した雑誌『CRUISER』を発行しています。日本から世界へ向かう学生を支援したいという想いのもと立ち上がった団体の活動を取材しました。

■世界で活躍する学生を応援したい! 学生団体「World Link」

Word Linkは日本人留学生を応援する情報誌『CRUISER』を発行する学生団体だ。メンバーは静岡県立大学を中心とした海外留学経験者。自身の経験をもとに、渡航費用や手続き、治安など、留学における不安要素を払拭するような企画を展開している。

例えば高額な印象のある留学費用も、国によっては日本で一人暮らしをするのと同じくらいの費用で学べるそうだ。そうした「留学に踏み切れていない人を後押しするリアルな情報」が盛り沢山。創設者の村元康太郎さん(静岡県立大学国際関係学部四年)は「留学による学びは人それぞれで、私たちが経験したことは本当に一部。『CRUISER』を通して、現地で活躍する日本人や留学経験者のみぞ知る留学の醍醐味を伝えたい。そしてもっと多くの人にその人だけの留学経験をしてほしい」と言う。

World Linkの活動範囲は全世界。今後は静岡県内の大学生の留学相談窓口として大活躍していくに違いない。

静岡県立大学 学生団体World Link

部員は留学経験者10 名。『CURUISER』は昨秋創刊・年3回発行。

静岡県内を中心に配布し、取材は海外留学中の日本人学生や、留学時に知り合った海外の友人と協力しながら行っている。

活動の様子や新刊情報はコチラでチェック!→ Facebook「学生団体World Link」

Updated:2015年10月20日

大學ニュース〜常葉大学(瀬名キャンパス):【 ダンス部】〜

静岡県内の大学には、実に100を越えるサークルや学生団体があるといいます。文系・体育系・社会貢献系など、大学毎に団体の活動や学生の姿は様々。今回ご紹介するのは、常葉大学の[ダンス部]に所属するみなさんです。様々なジャンルのダンスに挑戦し、中でも身体を大きく使うバトルダンスが人気を集めている彼ら。大学に限らず、学祭などのイベントで一般のお客さんたちも魅了してしまうパフォーマンスの秘密を探ってきました。

■感情を剥き出しにして踊る「クランプ」が目玉! 常葉大学 ダンス部

常にカッコ良さを追求し続ける、常葉大学ダンス部。ヒップホップやブレイクダンス等、ジャンルは様々で、県内の大学で最多と言って良い程だ。中でも、体全体を大きく使いながらアクロバティックに踊るバトルダンス「クランプ」を扱っているのは常葉大学ならでは。部員一人ひとりが主体となって動いている部だからこそ、追究していくジャンルも様々なのである。

ダンスの技術は勿論のことだが、「中身」のカッコ良さにも磨きをかけていく。「常に楽しむ心を持っておくことが何よりも重要。プロの動画を見て研究をしている時間でさえも楽しい。」そう語るのは代表の酒井康当さん(常葉大学三年)。そんなダンス部の魅力は自他ともに認める仲の良さ!チームの結束力を高めるには積極的なコミュニケーションは不可欠なのだそう。ダンス部のパフォーマンスを見れるのは11月に行われる大学祭。ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。

(取材・文/渡邉なみほ)

常葉大学 ダンス部

活動日は毎週月・火曜日。部員の9割が入部当初はダンス初心者だったのだそう。

彼らの活動記録はインスタグラムでチェック出来る。

http://instagram.com/tdc_film

Updated:2015年10月09日

大學ニュース〜東海大学(清水キャンパス):【水族応用生態研究会】〜

静岡県内の大学には、実に100を越えるサークルや学生団体があります。文系・体育系・社会貢献系など、大学毎に団体の活動や学生の姿は様々。その中から今回は、東海大学 清水キャンパスで海洋生物の採集や研究活動などを行っている「水族応用生態研究会」を紹介します。とにかく海が好きというメンバーが集まった研究会は、オリジナルの水族館までつくってしまいます。その熱源はいったいどこからきているのか。水族応用生態研究会の活動背景を取材してきました。

【海洋生物と子どもたちのふれあいの場をつくる、水族応用生態研究会】

「地球の七割は海。もっと目を向けて!」と熱く訴えるのは水族応用生態研究会、略して「水応研」。主な活動は海洋生物の採集、飼育、そして特に力を入れている研究活動だ。昨年は六班に分かれ、魚の外傷の自然治癒を早める方法や二枚貝に寄生する甲殻類の生態などを論文形式でまとめ、水応研OBに向けて発表した。全部員が海に潜れる水応研では、研究対象の生物を自分たちで捕獲するのが当たり前。代表の小野豪丸さん(東海大学海洋学部三年)は「初めて伊豆の妻良(めら)の海へ潜った時、海外や沖縄にしかいないと思った青い魚や赤い魚、特にソラスズメダイに会えて感動した」と話す。

毎年11月に行われる学祭では水族館を催す。静岡を中心に、全国で獲った海洋生物と自作の水槽レイアウトを組み合わせていく。展示前に生物が死んでしまえば獲り直し。学祭当日も海へ潜って捕獲作業に勤しみ、24時間体制で管理を行う。毎年、コンセプトも生物も異なる「一生に一度の水族館」は美術館さながら。水族館の飼育員も視察に来る程の完成度だ。昨年からは静岡市大浜海岸で開催される「大浜ビーチフェスタ」でも出張水族館を行い、地域の子ども達が海の生物とふれあう場となっている。

最近は「魚の絵を描いて」と言うと、魚の「切り身」を描く子どももいる程、魚離れは深刻。幼い頃から生物と接することで、無関心という事態を防げる。生き生きとした表情で魚とふれあう姿を見ると「当り前と思っていることでも子ども達はこんなにも感動できるんだ」と考えさせられ、嬉しくなるのだそう。

宇宙より謎が多いとされる海。駿河湾よりも深い彼らの好奇心が、静岡の海の謎を解明する日もそう遠くはないだろう。(取材・文/森下華菜)

水族応用生態研究会

部員数は約100 名。東海大学 清水キャンパスで最大の規模を誇る。今後は、海洋生物の進化の謎を解く鍵となるであろう「透明標本」の制作にも力を入れていきたいのだそう。

http://blog.livedoor.jp/suio_ken2011-u3u4/

Updated:2015年09月10日

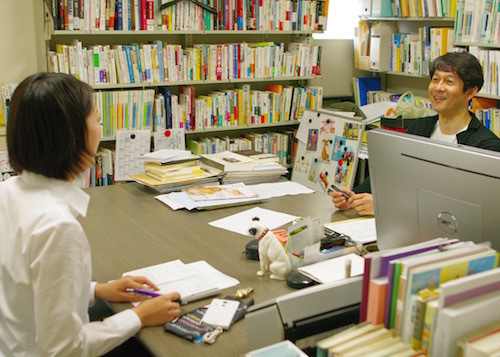

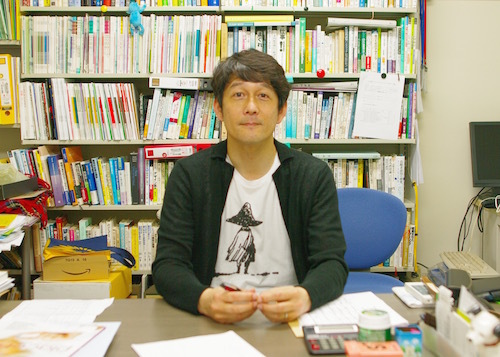

大學ニュース〜静岡大学:【杉山岳弘ゼミ】〜

静岡県内の大学には、実に100を越えるサークルや学生団体があります。文系・体育系・社会貢献系など、大学毎に団体の活動や学生の姿は様々。今回ご紹介するのは、静岡大学 情報学部の[杉山岳弘ゼミ]に所属する学生のみなさんです。コミュニケーションを主体とした学びの方針のもと、地域連携事業の実行や情報デザインを研究している杉山ゼミ。昨年度から浜松市と協同で進められてきた、徳川家康公にまつわるプロジェクトを取材してきました。

【徳川家康没後400年。県内大学生が受け継ぐ、静岡県の地域史とは?】

静岡大学情報学部の杉山ゼミは、 昨年度から浜松市と連携し「浜松闘将家康プロジェクト〜物語の資産化〜」を進めてきた。当時の三年生が中心となり、冊子やWEBページで展開される「闘将家康かわら版」と、 闘将時代の家康公にまつわる100以上の物語を読む事ができるWEB ページ「闘将家康物語集」が作成された。実際にある家康公所縁の場所と合わせて物語が紹介されているので、観光サイトのように見やすくなっている。作成には、調査や取材はもちろん、自分達でWEBページのシステム構成要素の制作まで行う徹底ぶりだ。

「史実に基づく物語を知ることで、家康公の負け戦のイメージも払拭されるはず。静岡県民にもっと誇りを持ってほしい」という願いが込められている。「自分達の地域をもっと知ってもらう為に、 地域史をデータベース化していきたい」という杉山ゼミの想いは、今後の学生達にも受け継がれ、活動していくだろう。(取材・文/河田弥歩)

〈杉山岳弘ゼミ〉

コミュニケーション分析と情報デザインを学ぶ。現在は浜松の祭に関するプロジェクトを進行中。

◉杉山岳弘ゼミ→ http://www.sugilab.net/

◉浜松闘将家康プロジェクト→ http://www.legend-ieyasu.info/

Updated:2015年08月06日

大學ニュース〜静岡県立大学:【環境サークルCO-CO】〜

静岡県内の大学には、実に100を越えるサークルや学生団体があるといいます。文系・体育系・社会貢献系など、大学毎に団体の活動や学生の姿は様々。今回ご紹介するのは、静岡県立大学の[環境サークルCO-CO]に所属する学生のみなさんです。清水区大内を拠点とし、「竹林再生プロジェクト大内」と協同して、竹林整備やワークキャンプを行っています。大学の外に飛び出して、地域の方々と日々環境問題の解消に取り組んでいる「CO-CO」。その活動をご覧ください。

【静岡県の環境と伝統を守り続けて10年目!

"しずおか未来の森"サポーターの姿とは?】

環境サークル「CO‒CO」は放置竹林の整備やワークキャンプを行っている。サークル名には『Coexistence( 共 生 )』 と『Communicator(伝達者) 』の意味が込められており、ミッション(人と自然が共生している社会を目指し、 人々が自然と向き合う場を提供することによって、自発的に行動するきっかけづくりをする)を遂行中。

イベントに参加する地域住民のリピーターも多い。代表の山下奈緒さん (国際関係学部三年)の「様々な年代の人と開放感ある自然の中で活動して心が満ち満ちている」という言葉と満面の笑みからは活動の魅力が伝わってきた。 竹林整備では20mもの竹を切り倒すこともあり、たまらない爽快感があるという(通称バンブー・ハイ) 。今年度からは定期的な勉強会と経験で学んできたことを外に広めるために講演会を開く予定。皆さんもバンブー・ハイの爽快感を味わってみてはいかがだろうか。

(取材・文/渡邉なみほ)

〈環境サークルCO-CO〉

環境団体「竹林再生プロジェクト大内」 と協働。

2011年に、静岡県庁・大内竹林再生プロジェクトとの間で「しずおか未来の森サポーター」協定を結びました。

参加者、大募集中!→ http://coco3110.jimdo.com

Updated:2015年07月28日

大學ニュース〜日本大学:[日大国際たんぽぽ]〜

静岡県内の大学には、あわせると100ほどのサークル/学生団体があるという。県内大学生はどのようなサークルに所属し、実際にどんな活動をしているんだろう。今回は、日本大学国際関係学部の日大国際たんぽぽにスポットをあてた。学内でも抽選会が開かれるほど人気を集めている団体というが、学生から大きな注目を浴びる理由とは一体なんなのだろう。

【日大国際たんぽぽ】

「グローカル」。みなさんも一度は耳にしたことがある言葉かもしれない。グローバルとローカルを組み合 わせた造語だ。しかし、グローバルとローカルはどう結びつくのだろうか。今回出会った日大冨岡ゼミ「日大国際たんぽぽ」はまさに「グローカル」を実現していた。

活動の要は国際協力・地域振興・ 国際交流の三本柱。フィリピンやカ ンボジアなど発展途上国へ学生が足 を運び、その国の伝統工芸品などを買い集め、地域イベントや学祭で販売し、販売利益を支援金に充てる。 売上金はフィリンピンで台風被害を受けた地域に漁船用ボートを寄付したり、カンボジアの小学校に給水塔 を設置したりする。ただの国際協力で終わるのではなく、それらを地域に結びつけようとする取り組みを積極的に行う。

「日大国際たんぽぽ」は毎年抽選会が開かれるほど人気ぶりだ。人気の秘密は学生目線かつ実践的な活動にある。週一度のミーティングで、各種イベントの計画や報告などを行う。 このとき、個々で役割が分かれてい るため、効率的に動くことができる のだ。代表の本間理紗子さん(国際関係 学部四年)は「ゼミ参加当初、私は国際支援をしているという感覚はほとんどなかった。しかし、カンボジア・フィリピンなど現地に足を運び、自分たちの活動で得た資金が役立って いるのを見ると、自分も国際協力に携わっているんだと実感できる」とやりがいを感じていた。

今年の夏はコスタリカでの国際協力を計画中。日大国際たんぽぽの挑戦は、たんぽぽの綿毛のように各地に広まり、新たな地へと着地し、花を咲かせるだろう。

(取材・文/山田はるな)

〈日大国際たんぽぽ〉

現在 2年27人、3年25人、4年27人が所属。 冨岡丈朗准教授がJICA所属経験を活かし、学生たちの活動を見守る。今後もグローカルな活動を意欲的に行う。

http://nutanpopo.wix.com/index

Updated:2015年07月13日

大學ニュース〜常葉大学:[ニワトリ研究会]〜

静岡県内の大学には、あわせると100ほどのサークル/学生団体があるという。静岡県の大学にはどんなサークル団体があり、どんな活動をしているのかを覗いてみたい。ということで今回は、常葉大学のニワトリ研究会にスポットをあてた。観賞用の鶏を育てているニワトリ研究会は、容姿の美しさなどを競う品評会にも参加している。しかし、おそらく県内唯一の団体で、その実態は謎だらけ。一体、学生"愛鶏家"はどんな活動をしているのだろうか……?

【ニワトリ研究会】

みなさんは、ニワトリは食用だけではなく観賞用に飼育可能だということをご存じだろうか?しかし、最近では観賞用のニワトリが減少しているという。

そんな中、少しでも多くの種を保存しようと活動しているのが常葉大学富士キャンパスのニワトリ研究会だ。鳥の飼育経験がない学生がほとんどだが、「友達に誘われた」「生き物が好き」などの理由で入部し、現在は部員九人で八種類のニワトリを計二十羽飼育している。基本、一人で一種類のニワトリを二〜三羽飼育することが多いが、中には一人で七羽のニワトリを飼育している強者もいる。

毎年春と秋に清水で開催されるニワトリの品評会に今年初めて参加したところ、飼育している「ミノヒキ」という種が初参加にしてなんと入賞の快挙を成し遂げた。この品評会には、全国のニワトリ好きが新幹線にニワトリを乗せて静岡の地に集結する。次の品評会では、ぜひ優勝を狙っていただきたい!

(取材・文/山口奈那子)

常葉大学 ニワトリ研究会

小杉山准教授が中心となり2009 年に設立。社会環境学部の9 人のニワトリラバーズな学生が所属している。天気の良い日は、大学構内でニワトリの散歩をしているのだとか。

Updated:2015年06月26日

大學ニュース〜静岡大学:[硬式野球部]〜

静岡県内の大学には、あわせると100ほどのサークル/学生団体があるという。静岡県の大学にはどんなサークル団体があり、どんな活動をしているのかを覗いてみたい。ということで今回は、静岡大学硬式野球部の活動にスポットをあてた。 2014年、硬式野球部は春季東海地区大会で優勝。およそ40年ぶりに頂点を獲得した。静岡県の大学から明るいお知らせが届いた中で、硬式野球部とは一体どんな部活なのか。その内部を取材してきました。

【静岡大学 硬式野球部】

静岡大学硬式野球部は、今年度(2014年)の春季東海地区大会において優勝し、43年ぶりに全日本大学野球選手権大会出場を果たした。

野球推薦や勧誘はないので全員が自らの意思で入部している。野球が大好きでたまらない野球小僧(横山監督談)が集まって、週6日間練習を行っている。練習メニューはその年の主将が考え、みんなが同じ目的意識を持てるように練習前のミーティングで練習内容の意図を伝えるそう。グラウンドには照明がないため、朝練を行ったり、ジムでバイトをしたりして、限られた環境と時間を有効活用し、トレーニングに励んでいる。

「本人の意識次第で練習量はいくらでもカバーできるし、野球が好きという気持ちは他大学に負けないという自信がある」と語る主将の吉川卓志さん(静岡大学教育学部3年)。「全日本大学野球選手権大会一勝」という目標を掲げ、日々奮闘する静大硬式野球部から益々目が離せない。

(取材・文/花村美波)

静岡大学 硬式野球部

2014年現在、部員数は64 名。現状に満足せずに貪欲に練習量を増やすために工夫をしている。

http://yoshi-ak.wix.com/shizuoka-baseball

Updated:2015年06月11日

大學ニュース〜静岡文化芸術大学:住宅建築活動[SUAC Habitat for Humanity]〜

静岡県内の大学には、合わせると100ほどのサークル/学生団体があるという。今回は、静岡文化芸術大学の学生が参加する【SUAC Habitat for Humanity】を紹介。静岡県の大学にどんなサークル/団体がいて、どんな活動をしているのかを覗いてみたい。実は知らないだけで、"となりの大学生"は、スゴいことをやっているかもしれないのだ。学生のキャンパスライフ、紹介します!

■日本を飛び越えて活躍!

住宅建築を通してコミュニティを築く、自立支援型NGO団体。

貧困地や被災地などで住宅建築支援をするNGO団体 Habitat forHumanity。

静岡文化芸術大学にはそれを母体とする学生団体 SUACHabitat for Humanityがある。

月に一度の浜松駅での街頭募金や、トレコミュ(途中下車の旅で街の人に「家とは?」と尋ね、家を考えるきっかけをつくる)を通して団体のPRをしている。全国には同様に22の学生団体があり、年に一度の合宿は互いに刺激し合う場だ。春と夏にはフィリピンなどの途上国で海外住宅建築活動を行う。

副代表の織田遼太さん(文化政策学部三年)は「大工さんの指示により、居住する家族と一緒に壁やコンクリートを作ります。家を建てるという同じ目的に向かうことで、繋がりは自然と深くなりますね」と語る。居住や貧困問題を全国の大学生と共に考え実行し、現地での経験からまた考えるというサイクルを彼らはしている。組織として成長中だというSUACに今後も注目だ。

(取材・文/度會由貴)

SUAC Habitat for Humanity

メンバーは52 名。活動日は毎週月曜日。

年2 回( 春・夏) の海外住宅建築活動(GV) のほか、普段は国際問題に関する勉強会も行う。

https://www.facebook.com/SUACHABI?fref=nf

Updated:2015年06月05日

大學ニュース〜静岡英和学院大学:[経済学を学ぼう!] 市川ゼミ〜

静岡県内の大学には、あわせると100ほどのサークル/学生団体があるという。まちづくり、趣味、社会貢献、情報発信など。本100あれば100通りの活動風景が広がっている。だからこそ、静岡県の大学にどんなサークル団体が居て、どんな活動をしているのかを覗いてみたい。実は知らないだけで、"となりの大学生”は,スゴいことをやっているかもしれないのだ。学生のキャンパスライフ、紹介します!

【英和学院大学だから学べる、市川経済学!!】

〜静岡英和学院大学〜

皆さんは、「経済」と聞いてどのような印象を持つだろうか?

堅苦しく難しい世界だという印象を持つ人もいるかもしれない。しかし、静岡英和学院大学の市川ゼミ(三年生)では、税金やLINE、ゆるきゃらや富士山、静岡の大道芸等、自分達の生活に馴染み深いものと経済の関連性を取り上げることが多い。調べたことをゼミ生同士で発表し、それをテーマにディスカッションを活発に行っている。

山谷敦裕さん(静岡英和学院大学人間社会学部三年)は、「小さい頃から人前で話をする事が苦手だったが、ディスカッションをしていく中で、自分の意見を積極的に言えるようになった。経済とは、専門用語ばかりで堅苦しい分野だと思っていたが、学ぶうちに自分が生きていく上で密接に関わっている分野なのだという事が分かった」と話す。講義方式の授業も行っており、日常生活に当てはめながら、基礎から経済を丁寧に学ぶ。先生からゼミ生に問いかける事もあり、ゼミ生は授業を聞くだけでなく、自分はそれについてどう思うかを考える。

中国からの留学生である戚悦さん(静岡英和学院大学人間社会学部三年)は、「留学に来る以前は中国でも経済を学んでいたが、ほとんどが暗記だった。市川ゼミで学ぶにつれ、暗記では理解できなかった内容を理解する事ができた。将来は、ゼミで学んだ事を活かし、中国と日本を繋ぐ貿易会社に勤めたい」と話す。

市川先生は、おしゃべり好きで、経済についてだけでなく、就活の心得などについてもお話してくださり、ゼミ生の相談を親身になって聞いてくださる、お父さんのような先生だそう。話を伺ったお二人の笑顔からも「このゼミに入ってよかった」という気持ちが伝わってきた。

(取材・文/塚本みゆき)

静岡英和学院大学 市川ゼミ

静岡英和学院大学副学長の市川充俊先生のゼミ。専門は経済学。現在、3年生のゼミ生は13名。そのうち留学生が3分の1を占めている。なかには経済についての知識がほぼゼロからスタートしたゼミ生もいるのだそう。

Updated:2015年05月27日

大學ニュース〜常葉大学:手芸サークル[さくらのつぼみ]〜

静岡県内の大学には、あわせると100ほどのサークル/学生団体があるという。まちづくり、趣味、社会貢献、情報発信など。本100あれば100通りの活動風景が広がっている。だからこそ、静岡県の大学にどんなサークル団体が居て、どんな活動をしているのかを覗いてみたい。実は知らないだけで、"となりの大学生”は,スゴいことをやっているかもしれないのだ。学生のキャンパスライフ、紹介します!

【さくらのつぼみ】

〜常葉大学(瀬名校舎)〜

さくらのつぼみは手芸が大好きな鈴木佳乃さん(外国語学部英米語学科1年)が今年の9月に立ち上げた新しいサークルだ。「手芸」と聞くと、針で布をチクチク縫う印象が強い。しかし、さくらのつぼみでは想像とは少し異なる活動をしている。皆さんはエコクラフトをご存じだろうか?

エコクラフトとは、不要になった物を再利用して物を作ることだ。現在、さくらのつぼみでは学生から不要になった傘を集め、その布を再利用して鞄を制作する活動を行っている。「壊れてしまったけど、お気に入りの柄だから捨てたくない。」鈴木さんのこの悩みがきっかけで活動が始まった。

お気に入りの物を捨てずに、違う形で残せるのがエコクラフトの魅力。「縫ったり切ったりすることだけが手芸ではない。自分の手で好きな物を作ればそれが手芸!」と鈴木さんは語る。手芸とは「手芸」という一言では括れない、実はとても奥深い世界なのかもしれない。

(取材・文/山口奈那子)

[さくらのつぼみ]

現在、部員は英米語学科の女子中心の9 人で活動中。11 月には部員待望の男子学生が入部! 手芸= 女子がやるものではない!

月1回学習支援センターにて手芸イベントを開催。

Updated:2015年05月16日

きっかけバス静岡

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■東北の「今」を知る

〜東日本大震災と静岡県と大学生と〜

「学生が東北へ行くことによって東北への『無関心』を止め、真実をより多くの人達に伝えたい」ときっかけバス静岡代表仁田直人さん(静岡大学情報学部二年)は語る。

きっかけバスは全国47都道府県で展開している、学生による復興支援を行う団体だ。全国では一七七一人もの学生が参加している。構想が出来上がったのは二〇一三年六月頃。東日本大震災後に作られた「たすけあいジャパン」へインターンシップに行った学生が「もっと学生に東北へ行って復興活動をしてもらいたい」と言われたことをきっかけに立ち上げた。静岡では四十四人の学生が東日本大震災を風化させないために活動している。企業や社会人の方の寄付により、学生は無料で東北へ行くことができる。

きっかけバス静岡は本格的に活動し始めてまだ五ヶ月だが、活動内容は多岐に渡る。主に東日本大震災で東北では何が起き、住民は何を感じたのかを、東北で語り部をしている方から話を聞くことや、他にも朝から瓦礫の中の遺骨や遺留品などを探すボランティアもしている。

活動を通して良かったこと、学んだことも沢山あるが、同時に反省しなければならない面もあったと仁田さんは活動を振り返った。今後については「きっかけバス静岡のメンバー四十四人でもう一度東北へ行き、防災の面で自分が住んでいる街と東北が関わっていけたらと思っています。また東北地方で育てられた食べ物を食べることで、現地へ赴くことができなくても復興につながる活動をしていきたいです」と笑顔で語った。

きっかけバス静岡の活動が広がるにつれ、私たち一人ひとりが持つ東北への意識が大きく変わっていくはずだ。

(取材・文/漆畑友紀)

PROFILE:【きっかけバス静岡】

部員数は44 人。静岡大学や静岡県立大学、常葉大学など大学の枠を超えて集まり活動している。

写真は東北へ行く時のバス内での様子。きっかけバスのサイトに飛ぶと、仁田さんの活動にかける思いやメンバーによる体験レポートを読むことができます。(静岡時代メンバー、静岡大学の河村明里さんも参加・執筆しています!)

HP:http://kikkakebus.tasukeaijapan.jp/student/shizuoka.html

Updated:2014年10月07日

大學ニュース〜静岡理工科大学:[Rikejo Café]〜

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■大学公認。学業での優秀賞も受賞!

高校生は注目すべし、理工科大女子研究者の活躍とは

「リケジョ」とは、理系の女子学生や女性研究者のこと。

静岡理工科大学では、二年前からリケジョが集まるコミュニティ「Rikejo Café」が発足した。理工科大学は全体の九割以上が男子学生。そんな、男性が圧倒的多数を占める理系の環境のなかでも女性が過ごしやすくするために自分たちができることはないか、と考えている。企業で活躍する女性研究者の方の講演会を開いたり、女子高校生向けに大学説明会を設けて大学広報を担ったりと活動の幅は広い。

「リケジョが増えることこそがリケジョの過ごしやすさに繋がるはず。だからもっと理系にきてほしい!」と代表の秋山智美さん(静岡理工科大学理工学部四年)は熱く語ってくれた。今後は理工科大以外のリケジョとも交流をもち、静岡県内の多くのリケジョと活動を共にしていきたい、という目標がある。県内のリケジョのみなさん、ぜひ「Rikejo Café」に足を運んでみてはいかがだろうか。

(取材・文/小池麻友)

PROFILE:【Rikejo Café】

現在は理工科大生25人で活動中。毎週火曜日のお昼休みに「Rikejo Caféルーム」にてミーティングを行っている。

他大学生メンバーも募集中!

◎HP:http://www.sist.ac.jp/rikejo/index.html

Updated:2014年09月09日

大學ニュース〜浜松学院大学:[サイエンスカフェ]〜

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■"心理学"で話に花が咲きました。

土倉研究生による、地域とのコミュニケーション方法とは。

大学という学びの場。

そこで様々なことを学んでいる学生が地域のカフェで、地域の人と学びを共有する。そんな面白いことを行っているのが浜松学院大学サイエンスカフェ。毎回多彩なテーマを掲げ「カフェ」を舞台に地域の方々を招いてフランクに、主に心理学をテーマにして心の科学を語っている。

「恋愛と心理学」「超常現象と心理学」など、テーマは誰もが興味を持ちそうなものばかり。「勉強になった」「面白かった」と参加者からの評価も高く、リピーターもいるとか。自分たちで毎回テーマを決め準備をしていかなければいけないのは大変だが、人前でプレゼンをする力や企画力が身についたり、なにより活動が自分たちの中で納まるものではなく地域との触れ合いに繋がっているのが嬉しいと語るメンバー。今後ますます活動の幅を広げ、大学と地域とを繋げる架け橋になりたいという彼らに更なる期待が高まる。

(取材・文/木下莉那)

PROFILE:

●浜松学院大学の土倉ゼミで行っているサイエンスカフェ。今は後輩が代を引き継ぎ活動を行っている。

サイエンスカフェの参加者募集も定期的にお知らせされていますので、

彼らの活動記録とともにインターネットでぜひチェックを! !

●HP:http://tsuchilab.hatenablog.com/

Updated:2014年08月28日

静岡の食には「富士の国」山梨のワインで ~ROUTE52だより~【3】

現役の静岡県立大食品栄養学部生にして、静岡市でいま話題の山梨ワインカフェROUTE52店長・山田瑞己さん(静岡県生まれの山梨県育ち)が、毎月静岡の旬の食材をと、隣県山梨のワインを一品ずつチョイスして、近くて遠い「フジノクニ」である両県を、食から「深い関係」にしてゆく連載企画。

(当連載は毎月1回お送りします。静岡・山梨県の「食の12ヶ月」いただきます!)

記事終わりに店長山田さんによるおすすめレシピも!

▶前回記事

『静岡の食には山梨のワインで〜WINE CAFE ROUTE52だより【2】』http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1306855.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉7月の旬な静岡食材ピックアップ

「折戸ナス」

さて今回紹介する静岡の旬の食材は「折戸ナス」です。

初夢に見ると良い縁起ものといえば「一富士、二鷹、三茄子」。

これ、かの徳川家康の3つの好物が由来だという説があります。で、「折戸ナス」はこの家康の茄子だと言われています。

「折戸」と言えば、ちびまるこちゃんの静岡市清水区の湾岸部ですね。記録によれば、折戸ナスは、江戸時代には折戸で栽培されており、毎年江戸の将軍家へ献上されていたそうです。

しかし、明治時代に入ると、農業情勢の変化によ栽培が一度途絶えてしまいます。しかし、国の研究機関に種た保存されており、2005年、再び生産されるようになりました。

形が不揃いで栽培が難しいのですが、形が丸く、ヘタに鋭いトゲがあり、味も濃厚で現代のナスにはないような特徴があります。徳川家康の時代から繋がっているストーリーもふくめて、折戸ナス、なかなかミステリアスでしょ。

◉「折戸ナス」栄養学的分析

ナスを切って放置すると切り口が変色してしまった、なんてことはありませんか?

これはナスに含まれているポリフェノール化合物が成分となっている灰汁の影響です。 植物が紫外線から身を守るために作られる、ポリフェノール化合物には抗酸化作用が認められており、生活習慣病予防や老化防止に効果があるといわれています。

変色をどう防げばいいでしょうか? これは極力空気と触れないのが一番。例えば水にさらしておくのは1つの手ですね。でも水に長時間浸したままでいると、ナスの色素が溶け出してしまうので、せっかく綺麗な紫色が抜けてしまうので要注意。なるべく加熱調理する直前に切ることをお勧めします。

▶ふじのくに静岡地産地消協議会「折戸ナス」関連情報

http://www.shizuoka-shun.jp/modules/sanpin39/content0001.html

▶テレビ番組「満点☆青空レストラン」(日本テレビ系列・しずおかだいいちテレビ)でも紹介されてます。美味しそう!

http://www.ntv.co.jp/aozora/location/2013/10/-225-in.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉7月の静岡県の旬の食材に合う「山梨ワイン」セレクション

今回紹介するワインは……

「アルガーノ・ボシケ」(勝沼醸造)

「甲州」というブドウを使用し、ブドウ本来の持ち味をうまく引き出そうと、ブドウを強く絞らず滴り落ちてくる果汁(フリーラン果汁)のみを使っています。そうすることにより、甲州の柑橘香と雑味のない味を堪能出来ます。

私がこれを飲むときは蒸し暑い夜。柚子や夏みかんのような香りとのどをすーっと通るような感覚が暑苦しい夜をスッキリさせてくれます。柚子好きな私としてはたまりません。

「ボシケ」というのはポルトガル語で「林」という意味。この他にも勝沼醸造さんには「風」を意味する「ヴェント」、「火」を意味する「フォーゴ」、「山」を意味する「モンテ」というワインがあります。 さて、皆さんはお気づきでしょうか。

そう、山梨が誇る武将である武田信玄が掲げた「風」「林」「火」「山」となっているのです。武田信玄の言い伝えが特産品のワインにまで残っているとは。それだけ山梨県にとって武田信玄は偉大だったのでしょうけど、静岡にとっての家康と同様に。

今回は徳川家康が愛する折戸ナス、武田信玄が掲げた風林火山に因んだワイン「アルガーノ・ボシケ」を紹介しました。

双方、かつて三方ヶ原の戦いなどで合戦した敵同士ですが、時代を経て「食」で共演できるなんて素晴らしい。まさに私の夢である静岡と山梨の架け橋のような逸品です!

さて、今回はこのへんで。また次回をお楽しみに。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉つくってみよう!

「折戸ナスのステーキ・トマトソースを添えて」レシピ

材料:【折戸ナスのステーキ】折戸ナス 2~3個、にんにく 1片、オリーブオイル 適量(ナスは油をよく吸うので多めに入れる)、塩 適量

【トマトソース】トマト缶 1缶、にんにく 1片、玉ねぎ 1/2個、オリーブオイル 適量、塩コショウ 適量 折戸ナスのステーキ

①ナスを2cm幅で切る。 ②にんにくを半分に切り、フライパンでオリーブオイルと弱火で炒める。 ③オリーブオイルににんにくの香りが移ったらにんにくを取る。焼く直前にナスに塩を振る。 ④フライパンにナスを入れ、弱火でじっくりと焼き目をつける。 ⑤片面焼けたらひっくり返してもう片面にも焼き色をつける。 ⑥両面焼けたら完成。 トマトソース ①にんにく、玉ねぎをみじん切りにする。 ②鍋にオリーブオイル、にんにく、玉ねぎを入れ、弱火でゆっくり炒める。 ③玉ねぎがあめ色になったらトマト缶を入れて、煮詰める。 ④様子を見て塩コショウを加えて味を整える。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●筆者:山田瑞己 / やまだみずき

Wine Cafe ROUTE52店長(静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科3回生)

母の実家がある静岡県沼津市に生まれ、父の実家がある山梨県塩山市で育ち、現在、静岡県で食品栄養学を学ぶ。近年静岡にワインバーが増えているが、山梨県産ワインが飲める場所が少ないことを悲しく思い、「山梨県産ワインが飲める店をつくろう」と一念発起。Wine Cafe ROUTE52を出店する。

今日ご紹介したワイン「アルガーノ・ボシケ」(勝沼醸造)もお飲みいただけます。

Wine Cafe ROUTE52

住所:静岡県藤枝市大東町442

☎:054-637-0670

https://www.facebook.com/winecaferoute52

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

【近況・ROUTE52の日々】

2014今月7月31日で当店オープン1周年になります。1年間大変なこともありましたが、ずっと海外のワインを飲んでいたけど山梨のワインを好きになってくれた人や、実際に紹介したワイナリーに行ってくれたお客様もいてここを開業した甲斐があるなと嬉しい限りです。これからも山梨県産ワインの美味しさを伝えていきたいと思います。まだ飲んだことがないという方、是非山梨県産ワイン飲んでいただきたいです。

7月31日付近にはオープン1周年祭をやるつもりです。詳細はFacebookで告知しますので、是非ご覧ください。盛大に周年祭をやりたいと思います!

◉お願い

今年2月、私の育った山梨県は観測史上最大の雪害に見舞われました。農産物への被害も甚大で、復興までにはまだまだ長い年月を要します。私自身も何ができるだろうかと日々考えていますが、とりあえず山梨県産のワインをみなさんに一本でも多く紹介することから初めて行きたいと思っています。同雪害についての詳細と山梨県への支援受付は以下URLより。

https://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/seisaku/2502/seisaku25.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▶バックナンバー

『静岡の食には山梨のワインで〜WINE CAFE ROUTE52だより【1】』 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1286186.html

『静岡の食には山梨のワインで〜WINE CAFE ROUTE52だより【2】』http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1306855.html

▶関連記事

『静岡と山梨をむすぶ店・WINE CAFE ROUTE52』 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1222650.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉謝辞:この企画は「静岡大学フューチャーセンター」でのセッションがきっかけではじまりました。

https://www.facebook.com/shizudai.futurecenter

「静岡時代」は大学生の学びと活動を広報し、静岡県の大学社会から静岡県全体のプレゼンスの向上を目指す活動をしています。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2014年07月01日

大學ニュース〜東海大学:[海洋学部 水棲環境研究会]〜

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■花より団子より、とにかく海が好き! 「水棲環境研究会」

皆さんは自分たちの住んでいる地域の川や海の中がどうなっているかご存知だろうか。どんな生物が住んでいて、どんな環境になっているのか。静岡市清水区にある、東海大学海洋学部水棲環境研究会では月に一度、定点調査を行い川や海の様子を調べている。

定点調査とは、実際に川や海に行き水温と水質を測定、生物を捕獲し、数や種類などを調べるといったことを行う環境調査のことである。「地域の川や海がどんな環境で、その中にどんな魚たちが住んでいるか知ってもらいたい」と、なかなか見ることができない川や海の中の様子を一つの水槽に表してしまうのが彼らだ。常に海や川に出向き自分たちで魚を捕まえる彼らは、店頭に並ぶ水槽に入った魚に謎の親近感がわくという。

定期的なゴミ拾いのボランティア、子供を対象としたお魚講座、移動水族館の開催など活動の幅も広い。4月、花より団子より海、そんな彼らのこれからが楽しみだ。

(取材・文/木下莉那)

PROFILE:

●東海大学 海洋学部 水棲環境研究会

部員81人(2014.4月)。週1回は必ず会議。月1の定点調査を行い実際に水温を測るなどしてデータを集めている。まとめたデータは、学祭等で配布している。もちろん、ホームページでも定点調査の報告アリ。気になるかたは、以下URLから水棲環境研究会のサイトへ。

●HP:http://suiseiken.nomaki.jp/

------------------------------------------------------

また、県内の大学生が"静岡県の学び"を共有する場をつくる【カレッジサミット企画】の取材協力もしてくださいました。

▲水棲環境研究会の部長:上原さん(写真右)と副部長:吉田さん(写真左)が、自身の"学び"について話します。

水棲環境研究会の部長、副部長が「静岡県で学ぶってどういうこと?」に答えています。こちらの記事もぜひ、ご覧くださーい!

○過去記事「「海洋学部的ステータスを高めたいなんて下心は、富士山程にしかありません」

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1266705.html

Updated:2014年06月24日

大學ニュース〜静岡文化芸術大学:[ガチ×ゲキProject]〜

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■舞台を自己プロデュース!? 「ガチ×ゲキProject」

ガチ×ゲキProjectは、静岡文化芸術大学文化政策学部3年の本多俊文さんと杉本健至さんによるプロデュース公演だ。サークルとは違い、役者やスタッフを公演ごとに募集して、演劇を行っている。二人は学生の活動をさらに盛り上げようと、1年生の時にこのプロジェクトを立ち上げた。

コンセプトは、「学部学科やサークルの垣根を越えた演劇の創造」。文芸大には文化政策学部とデザイン学部があるが、交流する機会は少ない。そこで、2人はデザイン学部に舞台美術の制作スタッフの募集を行い、チラシのデザインや劇中で流す映像の制作にも協力をしてもらった。また、劇には様々なサークルが関わっている。軽音楽部の学生には劇中のBGMを一から制作、生演奏を依頼した。他にも音響照明技術研究会やダンス部、書道部など、たくさんのサークルを巻き込んで劇を作ってきた。これらのことに関して本多さんは、「僕らが活動することによって、学生の活動がどんどん盛り上がっていけばいいと思う」と語る。

劇では、「空間の活用」に力を入れている。たとえば、第2回公演「疫病流行記」では観客席が中央にあり、周りを舞台で囲む360度舞台を作った。「観る」と「観られる」の関係性に変化をもたらしたかったのだという。劇場空間から離れた、新しい演劇の見せ方があるのではないか、と今までにない劇場空間を作り上げてきた。

現在は第3回公演の準備が進められている。文芸大の理念にある「開かれた大学」を意識し、学外でも活動に取り組もうと意欲的だ。次はどのような世界を作り上げるのか。楽しみに待っていたいと思う。

(取材・文/鈴木理那)

PROFILE:

●ガチ×ゲキProject

写真は第1回公演「椅子と伝説」のワンシーン。

第3回公演は6月21日(土)、22日(日)に浜松市にある「古民家 風杏」で行われる。時間などの詳細はTwitterをご覧下さい。

Twitterアカウント:@Gachi_Geki

○第三回公演

「まるくなる。」

開催日:6月21日(土)/6月22日(日)

会場:古民家 風杏

静岡県浜松市中区春日町194

Updated:2014年06月16日

静岡の食には山梨のワインで ~ROUTE52だより~【2】

現役の静岡県立大食品栄養学部生にして、静岡市でいま話題の山梨ワインカフェROUTE52店長・山田瑞己さん(静岡県生まれの山梨県育ち)が、毎月静岡の旬の食材をと、隣県山梨のワインを一品ずつチョイスして、近くて遠い「フジノクニ」である両県を、食から「深い関係」にしてゆく連載企画。

(当連載は毎月1回お送りします。静岡・山梨県の「食の12ヶ月」いただきます!)

記事終わりに店長山田さんによるおすすめレシピも!

▶バックナンバー

『静岡の食には山梨のワインで〜WINE CAFE ROUTE52だより【1】』 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1286186.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉6月の旬な静岡食材ピックアップ

「アメーラトマト」

鶏肉と一緒にソテーにしてみました(レシピは当記事終わりに)

トマトは夏の暑い時期が旬だと思いがちですが、実はトマトは高温多湿が苦手なんです。

なのでちょうど今が食べごろですね。 アメーラトマトは静岡県で研究、開発された高糖度トマトです。名前の由来は静岡弁の「甘いらー」→「あめえらー」→「アメーラ」。

ちなみにこの名付け親は私の通う静岡県立大学の経営情報学部の先生です。

普通のトマトが糖度5度前後に比べてアメーラトマトは6月16日から1月20日は糖度7度以上、1月21日から6月15日は糖度8度以上という基準が設け られています。

なるほど、「アメーラ」と言い切るには理由があるわけです。 一般的なトマトの約1/3の大きさで成熟するように栽培しているので、甘さも栄養もぎゅっと濃縮されていて、食べやすく、身体にもいいですよ。

◉「アメーラトマト」栄養学的分析

アメーラトマトにはカリウムやビタミンA、ビタミンC、βカロテン、グルタミン酸、ɤアミノ酪酸(GABA)などの機能性成分が高い濃度で含有されています。これがアメーラトマトならではの、甘いだけではない酸味とうまみたっぷりのバランスの良い美味しさとなっています。

これから夏に近づくにつれて紫外線が心配になってくる方も多いのではないでしょうか?

紫外線が肌に吸収されてシミやソバカスの元となるメラニンが作られるには、チロシナーゼという酵素が必要になりますが、βカロテンはチロシナーゼの邪魔を してメラニンが生成されるのを防ぐ働きがあります。またビタミンCはコラーゲンの生成を促す効果があります。つまり、トマトは美肌をつくり、守る働きをし てくれるんですね。

▶ふじのくに静岡地産地消協議会「トマト」関連情報

http://www.shizuoka-shun.jp/modules/sanpin22/content0001.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉6月の静岡県の旬の食材に合う「山梨ワイン」セレクション

今回紹介するワインは……

「甲州酵母の泡」(マンズワイン)

このワインは東京で行われた山梨県産ワイン商談会で試飲してビビビっときて即購入したものです。山梨県産甲州種を100%使用し、炭酸ガスを注入すること なく、じっくり二次発酵させたときに発生した炭酸ガスをそのままワインに溶け込ませたもので、甲州種特有の上品な香りと長く続く非常に繊細な泡立ちが特徴 です。(シャルマ方式)

このマンズワインさんのワインが好きなのは私たちだけじゃありません。私の育った町、山梨県塩山市ではワイン豚という豚肉を生産しています。

なんと、豚もワインが好きなんです。この豚肉はマンズワインさんのワインを朝夕2回も飲ませて育てるのです。

ワインを与えることにより健康になり、薬を与えなくてもよ くなったとか。 さらに特有の臭みもなくなり、脂もさらっとしたので肉質もやわらかくなり、灰汁も少なくなったんです。豚にもワインはいいことずくしなんですね。こちらの ワイン豚も当店で召し上がれます。是非ワイン豚、召し上がってみてください。

さて、今回はこのへんで。NHK連続テレビ小説『花子とアン』も大人気のいま、せっかくですから山梨のおいしいものたくさん召し上がっていただきたいです。では、ごきげんよう。また来月。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉つくってみよう!

「鶏肉とアメーラトマトのソテー」レシピ

●トマトは「油」と一緒に?

トマトをそのまま食べた場合は人間の消化機能上、すべてのβカロテンは吸収できないようです。しかし、油脂と一緒に摂取すると吸収率がアップするんです。 なので、サラダにトマトをプラスするのはドレッシングの油脂を一緒に食べれるのでとてもいいことですね。

材料:鶏もも肉 200g、アメーラトマト 1個、にんにく 1/2片、オリーブオイル 小さじ1、塩コショウ 少々

①鶏肉は一口大に、アメーラトマトは串切りにする。鶏肉にはここで塩コショウを振っておく。

②フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れ、弱火でゆっくりにんにくを炒める。

③にんにくの香りが出てきたら鶏肉を炒める。最初は強火で、表面の色が変わってきたら蓋をして弱火で火を通す。

④鶏肉に火が通ったらアメーラトマトをフライパンに入れ、すぐに火を止める。

⑤余熱で鶏肉とアメーラトマトを軽く炒めて完成。

※ズッキーニ、ブロッコリーなど入れるとより美味しい!

編集部注:ちなみに編集部員も撮影後食べさせていただきましたが、たいへん美味しゅうございました。

材料費もかからないし、学生のみなさんもやってみるといいですよ。変わるよ、生活のステージが!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●筆者:山田瑞己 / やまだみずき

Wine Cafe ROUTE52店長(静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科3回生・写真左)

母の実家がある静岡県沼津市に生まれ、父の実家がある山梨県塩山市で育ち、現在、静岡県で食品栄養学を学ぶ。近年静岡にワインバーが増えているが、山梨県産ワインが飲める場所が少ないことを悲しく思い、「山梨県産ワインが飲める店をつくろう」と一念発起。Wine Cafe ROUTE52を出店する。

今日ご紹介したワイン「甲州酵母の泡」(マンズワイン)もお飲みいただけます。

Wine Cafe ROUTE52

住所:静岡県藤枝市大東町442

☎:054-637-0670

https://www.facebook.com/winecaferoute52

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

【近況・ROUTE52の日々】

当店では月に1回、友人の農家さんと旬の採れたて野菜をつかったイベントを開催しています。このイベントを先日開催したのですが、第3回目にもかかわらず 早々と定員が埋まってしまい、募集を打ち切らなくてはならないほどの大盛況でした。こうやってイベントが少しずつ浸透していくのは嬉しい限りですね。

6月にはブラジルW杯が始まりますね。当店では日本代表の試合は全試合パブリックビューイングいたします。現在ご予約も承っていますので、是非皆さんで日本代表を応援しましょう。 また、それ以外の試合もほぼ全試合観戦できます。貸切りも受け付けておりますので、友人集まってW杯観戦などいかがでしょうか?

今年2月、私の育った山梨県は観測史上最大の雪害に見舞われました。農産物への被害も甚大で、復興までにはまだまだ長い年月を要します。私自身も何ができるだろうかと日々考えていますが、とりあえず山梨県産のワインをみなさんに一本でも多く紹介することから初めて行きたいと思っています。同雪害についての詳細と山梨県への支援受付は以下URLより。

https://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/seisaku/2502/seisaku25.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▶バックナンバー

『静岡の食には山梨のワインで〜WINE CAFE ROUTE52だより【1】』 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1286186.html

▶関連記事

『静岡と山梨をむすぶ店・WINE CAFE ROUTE52』 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1222650.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉謝辞:この企画は「静岡大学フューチャーセンター」でのセッションがきっかけではじまりました。

https://www.facebook.com/shizudai.futurecenter

「静岡時代」は大学生の学びと活動を広報し、静岡県の大学社会から静岡県全体のプレゼンスの向上を目指す活動をしています。

Updated:2014年06月03日

大學ニュース〜静岡大学:[学生と農家をつなぐ 縁農隊]〜

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

「学生と農家をつなぐ 縁農隊」

「農業を学びたい」学生と「農業を教えたい」農家、両者が集まって農業をしようと発足したのが、静岡大学のサークル縁農隊である。主な活動は援農。農家からの依頼を受けてお手伝いに行くというものである。

静岡市駿河区丸子の紅茶農家や静岡市葵区瀬名の果実農家など、現在5つの農家と提携しており、隊員たちは農家の方に教わりながら木の剪定や整備、収穫作業をしている。前隊長の金子茉由さん(静岡大学農学部4年)は援農活動は新しい発見ばかりだと楽しそうに語る。自らの畑も運営しており、静大祭で販売をするサツマイモを中心に、ナスやカブ、メロン、ニンニクなどバラエティーに富んだ作物を育てている。

今後の見通しについては「提携農家を増やして、規模を大きくしていきたいですが、そのために隊員を増やすことが今の目標です」と語ってくれた。農家の方と共に汗を流して作物を育てる。貴重な体験ではないだろうか。

(取材・文/度會由貴)

PROFILE:

●縁農隊

部員数は15名。現在は全員農学部生であるが、他学部の方も大歓迎だという。月1回の会議を行い、援農活動は春から秋にかけて活発に行われる。

連絡先:ennoutai2014@gmail.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

《静岡時代からのお知らせ》

●『静岡時代』最新号が完成!

※ご紹介した縁農隊のみなさん。実は、2014年6月に発行される『静岡時代』最新号の表紙を飾ってくれました。

(部長:渡辺真千子さん/ 眞殿侑樹さん / 山根美咲さん / 園田咲さん)6月号の発行は6月1日なのですが、今回は一足お先に、最新号(表紙)のお披露目です!

みなさん、発行をお楽しみに!

Updated:2014年05月29日

「山梨のワインはこんなにも美味しい!」〜ROUTE52だより〜【1】

富士山の世界文化遺産登録から1年がたちました。富士山を有する静岡・山梨の両県は長年の骨肉の「ライバル関係」を乗り越えて、手を取り合うことができるのか。筆者の山田さんは、静岡県生まれ・山梨県育ちの静岡県立大の大学生。両県の関係を"食"を通して応援しています。「静岡時代」も便乗するかたちで応援しています。(当連載は毎月1回お送りします。静岡・山梨県の「食の12ヶ月」いただきます!)

「将来は静岡県のいいところを山梨県に紹介して行きたいんです」と山田さん

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

皆さんはじめまして。Wine Cafe ROUTE52の山田瑞己と申します。静岡県沼津市に生まれ(母の実家がある)、山梨県塩山市で育ち(父の実家がある)、現在、静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科の3回生をしています。大学では管理栄養士になるための勉強をしています。

昼間、学生としてキャンパスに通うと同時に、夜は、昨年7月末よりワインバー「Wine Cafe ROUTE52」を静岡市の両替町で営んでいます(現在は藤枝市に店を移転)。「大学生」と「ワインバー店長」の仕事の両立は大変なこともたくさんありますが、様々なお客様と出会えてお話出来て、勉強になったり考えさせられることも多々あって、とても楽しい毎日を送っています。

●過去記事:『静岡と山梨をむすぶ店・WINE CAFE ROUTE52』 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1222650.html

「Wine Cafe ROUTE52」の店名は、静岡県と山梨県を結ぶ「国道52号線」に由来しています。「ワイン」を通して、静岡と山梨を結ぼうという夢を込めて。

近年静岡にワインバーが増えていますが、山梨県産ワインが飲める場所って少ないんですよね。おとなりの県同士なのに、ちょっと悲しいなと思ったのが、お店を出すきっかけでした。当連載では、静岡の旬の食材とそれに合う山梨県産ワインを毎回紹介して行きます。よろしくお願いします。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Q1 食品栄養学部生的「いま静岡のイチオシ食材」は?

いまちょうど「筍」が旬ですね。

今回お勧めする静岡の旬の食材をつかった料理は、筍とわかめをつかった煮物「若竹煮」。現在問題にもなっている生活習慣病の予防にも繋がる食物繊維を効果的に摂取出来ますよ。

「筍」は、静岡県では伊豆半島を中心に富士宮、静岡、浜松など各地で収穫出来ます。「筍」という名前は、成長が早く、地上に芽が出て一旬(10日)で竹になることから名付けられました。それくらい旬が短く、同時にとても季節を感じられる食材です。筍は低カロリーで食物繊維が豊富な食材です。食物繊維には水溶性と不溶性のものがあり、特に筍には不溶性食物繊維が多く、腸の動きを活発にする働きがあります。食物繊維は水溶性と不溶性で働きが違うので、どちらも摂取するのが大切。

水溶性食物繊維の代表的なものは海藻類。水溶性食物繊維は粘着性があり、胃腸内をゆっくり移動するので、お腹がすきにくく、食べすぎを防ぎます。また糖質の吸収をゆるやかにして、食後血糖値の急激な上昇を抑えます。

●ふじのくに静岡地産地消協議会「筍」関連情報

http://www.shizuoka-shun.jp/modules/sanpin09/content0001.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Q2 ワインバー店長的「醤油味の煮物にピッタリな山梨ワイン」は?

今月の料理「若竹煮」に合わせる私のお勧めの山梨県産ワインは……

勝沼醸造さんの「アルガブランカ クラレーザ」!

山梨県産ワインの最大の利点は和食ととても相性がいいこと。日本の水で育ったぶどうからつくるワインに

含まれる酸のバランスと、和食で最も大切なうま味は、お互いを引き立て合います。

「アルガブランカ クラレーザ」は、山梨県で収穫した甲州ぶどうをシュールリー製法(※)を用いて醸造したワインです。辛口ながら口当たりがまろやかで特に醤油味の煮物との相性はピッタリ。以前来店していただいたとあるお客様は「このワインは日本酒と似ている」と言っていました。たしかに口当たりのまろやかさ、辛口だけど軽い甘味が残る雰囲気、通じる部分はあるのかもしれません。和食とこのワインの相性の良さが伺えますね。

また、ある私の友人は今までワインは苦手でしたが、当店でこの「クラレーザ」を飲んでからワインが好きになり、それ以来一緒にワインバーに行く仲になりました。

「アルガブランカ クラレーザ」はワインを初めて飲まれる方にもお勧めしています。私自身もシュールリー製法と聞くと食いついてしまうほど大好きです。あの味わいは本当にたまりません。是非皆様に飲んでいただきたいです。

ところで、この「アルガブランカ クラレーザ」を醸造するワイナリー、勝沼醸造さんは、山梨県で古くから栽培されていたワイン用ぶどう品種「甲州」をつかった白ワインを世界一のワインにしようという強い心意気があります。

1990年頃から高品質なワイン造りに注力し始め、2003年にフランスのワインコンクール、「ヴィナリーインターナショナル」で銀賞を受賞するなど( http://www.katsunuma-winery.com/ayumi_jusho.html )、世界で活躍するワイナリーです。

そして、実は私が幼い頃から仲の良い友人一家が経営しているワイナリーでもあるのです。初回はこれまで。お読みいただきありがとうございました。来月もお楽しみに。

-----------------------------------------------------------------------------------

※シュールリー製法:

「シュールリー」とはフランス語で「澱の上」という意味。その名の通り透明なワ インが澱の上にある状態で静置しておく製法。フレッシュでフルーティーな香味を 保持し、苦味を減らすなどの利点があります。 http://www.pref.yamanashi.jp/wine/jyouzou12.html

●簡単に出来る若竹煮レシピ

材料:

筍(あく抜きしたもの):半分 / 乾燥ワカメ:ひとつまみ / 醤油:大さじ1 / みりん:大さじ1 / だし汁:150ml

①だし汁を鍋に入れ沸騰させる。

②沸騰してきたら食べやすい大きさに切った筍を入れ、10分ほど中弱火で煮る。

③水で戻したワカメ、醤油、みりんを鍋に入れ、さらに5分ほど煮る。

これだけで完成です。

-----------------------------------------------------------------------------------

●筆者:山田瑞己

Wine Cafe ROUTE52店長(静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科3回生)

母の実家がある静岡県沼津市に生まれ、父の実家がある山梨県塩山市で育ち、現在、静岡県で食品栄養学を学ぶ。近年静岡にワインバーが増えているが、山梨県産ワインが飲める場所が少ないことを悲しく思い、「山梨県産ワインが飲める店をつくろう」と一念発起。Wine Cafe ROUTE52を出店する。

今日ご紹介した勝沼醸造さんのワイン、「アルガブランカ クラレーザ」もお飲みいただけます。

Wine Cafe ROUTE52

住所:静岡県藤枝市大東町442

☎:054-637-0670

https://www.facebook.com/winecaferoute52

-----------------------------------------------------------------------------------

INFORMATION

・5月2日に「ROUTE52の日」というイベントをやります。国道52号線を通る町の特産品をつかった料理のコースとご当地ワインを飲み放題。なかなか普段飲めないような珍しいワインもありますよ。近々のイベントではありますが、お席に余裕がありますのでお時間ある方は是非ぜひご予約を。お電話でもFacebookからでも受け付けております。

・静岡市内で農業をやっている友人と4月28日に当店でその日に採れたての筍をつかって「旬の味覚たけのこづくし」という静岡県産の筍を満喫しようというイベントをしました。このように農家さんの友人とコラボしてのイベントも定期的に行っています。採れたて野菜を生産者さんの目の前で食べる貴重な機会です。その野菜への熱い思いも聞きながら美味しい野菜を食べてみてください。

・今年2月、私の育った山梨県は観測史上最大の雪害に見舞われました。農産物への被害も甚大で、復興までにはまだまだ長い年月を要します。私自身も何ができるだろうかと日々考えていますが、とりあえず山梨県産のワインをみなさんに一本でも多く紹介することから初めて行きたいと思っています。同雪害についての詳細と山梨県への支援受付は以下URLより。

https://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/seisaku/2502/seisaku25.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Updated:2014年04月30日

大學ニュース〜静岡大学:[学生ボランティア団体「うちっち」]〜

東日本大震災が起こった時、「大学生である私には一体何ができるんだろう?」と考えた人も少なくないはずだ。常葉大学(富士、浜松キャンパス)、静岡大学、静岡産業大学の10名程の学生が集まったボランティア団体「うちっち」は、非常時に備えて学生と地域との繋がりをつくるという目標の元、活動している。

きっかけは、静岡県が毎年行っている図上訓練。この訓練は、災害時にネットワークをどう機能させるかを話し合うことや、ボランティアグループの関係を築くことが目的だ。2012年の訓練で出会った学生が繋がりを継続して今の「うちっち」に至る。現在では、青年会議所のブロック大会での討論や地域のボランティア活動に積極的に参加し、地域や大学生のネットワークを広げている。

他大学生と交流することで、様々な意見を拾っていくことができる。

代表の宇田哲也さん(静岡大学3年生)は、「災害に備えて日常から出来ることはあまりありません。そんな中出来ることは、普段から地域と学生の繋がりを持たせることだったんです。今、僕たちは平時から地域と学生が顔の見えるつながりを作るお手伝いをさせていただいています。日常でのつながりは地域コミュニティーの活性化と同時に、災害時において大きな力になるのではないでしょうか」と語ってくれた。この輪が少しずつでも広がっていくことで、災害に対する私たちの意識が変わってくるはずだ。

(取材・文/静岡県立大学4年 須藤千尋)

Updated:2014年02月04日

大學ニュース〜静岡産業大学:[ゲームクリエイトクラブ]~

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ゲームを一から作る。静岡産業大学のゲームクリエイトクラブは、システムからストーリー、グラフィックまで、すべてを自らで手掛けたゲームを制作している。とても難しそうなイメージを持ってしまうが、入部の際は、それほど知識のない初心者が多いという。

しかし先輩に教えてもらったり、「RPGツクール(その名の通りRPGを制作できる)」のような既存のツールを使うことで、一年もすればある程度技術が身についてくるのだそう。彼らの制作するゲームは、どれもユニークで面白いものばかり。

例えば、よくある魚釣りではなく、魚が釣り人を海に落とす「逆魚釣り」は、釣り人によって難易度が変わるなど単純なように見えて奥深い。何より魚の立場に立って釣り人に一杯食わせる爽快感がある。「いつか公の場でも発表したい」と意気込む代表の川口祐輝さん(静岡産業大学情報学部三年)。今後どのようなゲームが生み出されるのか実に楽しみだ。

■ゲームクリエイトクラブ

静岡産業大学藤枝キャンパス。主な活動はゲーム制作。その他、既存のゲームの武器やオリジナルのカードを自作して展示も行っている。 活動日は毎週木曜日。

(取材・文/静岡大学4年:野村和輝)

Updated:2014年01月29日

『静岡と山梨をむすぶ店・WINE CAFE ROUTE52』:大学生の横顔

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

両替町の一角にあるカフェを営んでいるのは、静岡県立大学食品栄養科学部2年の山田瑞己さん。以前は飲食店でアルバイトをしていたが「大学とは違った楽しさがある」と思うようになり、学生時代に店を出す決意をしたそう。

この夏から自分の店を持つこととなった山田さんは山梨県出身。「この店が山梨のアンテナショップなったらいいな」と話す。店名も静岡県と山梨県をつなぐ国道52号線に由来している。メニューには「ほうとう」や「信玄餅」といった山梨名物の名前が顔を揃え、店一押しのワインは山田さんの同級生から仕入れているそう。

現在の状況を伺うと「思い通りにいっているかといえば、そんなことはない。でも、試行錯誤をして毎日が社会勉強になるのがとても楽しい」と満面の笑みで語ってくれた。将来は山梨県に2号店を構えて、静岡のアンテナショップとなれるような店にする、という夢を持っているそう。「大学生」と「店長」という二足のわらじを履く山田さんからは様々な視点からのお話を伺うことができた。気さくな店長とお話をしているうちにお隣の山梨県の魅力に引きつけられるだろう。ぜひ、足をはこんでみてはいかがだろうか?

(取材・文/小池麻友)

●WINE CAFE ROUTE52

住所:静岡県藤枝市大東町442

☎:054-637-0670

※お店の情報はコチラ→ https://www.facebook.com/winecaferoute52/

Updated:2014年01月22日