キャンパス情報

せんせいの引き出し〜静岡大学理学部地球科学科:石橋秀巳先生

表面6000℃以上、熔岩内部は1000℃以上、そんな熔岩を地質調査用の熔岩ハンマーを使ってすくい取ることを地球科学の研究者の間では「熔岩すくい」と呼ばれているらしい。今回は、主にマグマ・火山の研究をする静岡大学理学部地球科学科の石橋秀巳先生のコラムを紹介します。「地球科学の研究をしていると、地球のダイナミックな活動の現場に遭遇することがしばしばある」、その中でも石橋先生が最も印象深いと語る「熔岩すくい」を描写と石橋先生の茶目っ気たっぷりでお送りします。地球科学ってどんな学問?そんな方は必読!

僕の専門分野は地球科学で、特にマグマ・火山の研究をしている。職業柄、火山に足を運ぶことも少なくないのだが、ここでは最も印象深かった「熔岩すくい」の思い出について語りたいと思う。舞台は米国ハワイ島である。

ハワイ島は、現在もキラウエア火山が活発な活動を続けている火山島であり、マグマ・火山研究者にとっての聖地といえる。ハワイ島が聖地たる所以として、ここでの研究が火山学・マグマ科学の発展に大きく貢献してきたことがあげられるが、もうひとつ大きな理由がある。この火山は穏やかに熔岩流を流す性質(ハワイ式噴火とよばれる)のため、他の火山では考えられない程の至近距離まで熔岩流に近づくことが可能な、世界でも稀な火山なのだ。そして、若いマグマ研究者が一度はやってみたいと思う「熔岩すくい」もここでできる。あこがれの「熔岩すくい」だが、ハワイ大学に短期留学していた数年前、ついに体験する機会を得た。

その頃は、前後数年間でも最も活動が低調な時期であり、熔岩の流れている領域は広大な熔岩原野の奥深くに限られていた。このため、車道の終点から数km以上、植生もほとんどない熔岩原野を歩いて、お目当ての熔岩流を探すこととなった(注:専門家の案内なしだと危険です)。目の前に広がるのは、見渡す限りの真っ黒な熔岩原野と青い空である。熔岩より立ち上がる噴気が遠くに見えるので、これを目印に歩き始めた。ふと足元に目を向けると、パホエホエとよばれるタイプの熔岩が「先刻まで流れていました」と言わんばかりの形を保って固まっている。その地形の生々しさを目の当たりにして気持ちが昂る。ところが、歩けど歩けどパホエホエ熔岩で、これが2時間以上も続くとさすがに飽きる。そして徒歩3時間、ようやく噴気の立ち上る目的地に辿り着いた。そこでは、ガラスの小欠片がピンピン音を立てて跳ねている不思議な光景を見られたが、残念ながら熱い熔岩流は見つからなかった。

ガッカリして帰り道を歩いていると、空気が突然変わった。真夏の球場のような、熱く息苦しい空気。そしてその先には、赤熱した熔岩がゆっくりと流れていた。表面でも600℃以上、熔岩内部は1000℃以上だろう。驚きと喜びが疲労感を打ち消す。その流れる様をしばらく観察していたが、やがて「熔岩すくい」を実行することとなった。地質調査用の鉄製ハンマーを使って熔岩をすくい取ることを、研究者の間で「熔岩すくい」とよぶ。液体状の熔岩にハンマーを突き刺し、ゆっくり引き上げると熔岩をすくうことができる。しかし、引き上げが速すぎると熔岩は流れ落ちてしまう。熔岩の放射熱のため、至近距離での作業はなかなかたいへんである。それでも失敗にめげず、放射熱を我慢して何度かトライし、こぶし大の熔岩をすくうことにようやく成功した。ひとつの夢を実現した瞬間であった。

地球科学の研究をしていると、地球のダイナミックな活動の現場に遭遇することがしばしばある。これは他では体験できない、この分野の大きな魅力のひとつだと思う。ところで、「熔岩すくい」で採取した熔岩だが、今も僕の机の引き出しの中に大事にしまってある。「引き出し」の話である〈了〉

静岡大学理学部地球科学科・准教授。徳島県生まれ。

九州大学理学部卒、同大学大学院理学府地球惑星科学専攻博士後期課程修了。博士(理学)。専門分野は地球科学(岩石学・火山学・マグマ科学)。主にマグマの物性や形成過程・火山噴火プロセス等について研究している。

■静岡大学理学部Webサイト→ http://www.sci.shizuoka.ac.jp

Updated:2016年07月21日

【2016年】静岡県内大学の夏季オープンキャンパス情報!

♦︎大学情報をクリックすると、各大学のWebサイトへ飛ぶことができます。

Updated:2016年07月14日

「長男は結婚相手に不向き?」恋愛相談by学術〜静岡文化芸術大学 森山一郎先生

男の悩みに女は笑い。女の本音に男は涙? 大学生の恋の悩みをアカデミックに白黒つける。「恋愛」から学問を知る、究極の学術案内です。今回、大学生の"恋の悩み"においてご教授いただく救世主は、マーケティング論、流通論を専門とする静岡文化芸術大学文化政策学部の森山一郎先生です。今回の相談人は、気になる人に「結婚相手として長男は嫌」と言われた男子。だとすると、世の長男坊たちは一体どうすれば救われるのか。消費者と製品価値の関係から、悩み解決へのヒントを探りました。

気になる女子が「長男は嫌だ」と周囲に公言しています。結婚を考えたとき、相手の両親との付き合いが気楽ではないからという理由です。そんなことを言われたら世の中の長男はどうしたらいいのでしょうか?(KA・男・大学院2年)

答.

▷作り手側の強い思いや信念が必要です

マーケティングは消費者ニーズをしっかり捉えた製品やサービスを作ることです。消費者にとって魅力的でない製品を魅力的に見せるという考えは基本的にありません。質問者さんが思いを寄せている相手が長男を好ましく思っていないのであれば、それを踏まえた上で、質問者自身の価値をどう高めるかがポイントです。

商品の価値を高める方法は二つです。一つは消費者にとって不満な点を改善すること、もう一つは満足している点をより伸ばすことです。ここで有効な考え方に製品概念というものがあります。モノをただのモノとして考えるのではなく、消費者にどのような価値を提供するかという観点から製品を見るというものです。

今回の場合も、質問者は彼女の不満の本質を一度しっかり把握してみる必要があります。実は不満には、マイナスな状態である「不満足」とプラマイゼロな状態である「非満足」の二種類があります。彼女の不満の本質を掴み、不満に思う点を改善するような提案をすれば不満足を非満足に変えることができるかもしれません。

一方で、満足度を高める上で考えたいことは、製品には「機能的価値」と「感覚的価値」の二つの価値があることです。時計を例にあげましょう。正確に時を刻むことは機能的な価値、「この時計をしていると気分がいい」というのは感覚的な価値です。「結婚を考えた時に相手の両親との付き合いが気楽ではない」と相談にあるように、彼女はおそらく非常に機能的な価値に傾斜しているように感じます。ですから、「一緒にいるとほっとする」といった感覚的な価値を付け加え、彼女の意識を変えることができれば質問者にも可能性はあります。また、本当に彼女のことが好きならば、「ニーズ創造」にチャレンジすること。消費者の誰も思いつかなかったけれど見た瞬間に「欲しい」と思ってもらうものを作ることです。彼女が「長男であることなんてどうでもいい」と思えるくらいに、質問者が立派な人間に成長するということです(了)

静岡文化芸術大学文化政策学部教授。専門はマーケティング論、流通論。メーカーと小売業者の関係性を主な研究対象としている。昨年から静岡文化芸術大学と遠鉄百貨店、ぬくもり工房の産学連携プロジェクトである「つむぎ女子プロジェクト」にも携わっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▶︎このお話をもっと深く学びたい人へこの授業!

「マーケティング論」(静岡文化芸術大学 文化政策学部 文化政策学科 専門科目/森山一郎先生)

Updated:2016年06月22日

せんせいの引き出し〜静岡県立大学薬学部実践薬学分野:並木徳之先生

ある大学の調査によると、全国で約500億円の薬が、患者さんのお宅に飲まない、使用されないで眠っているそうです。忙しい、面倒という理由の他に、人の目を気にしてしまったり、子どもの場合はそもそも薬が苦手だったりと理由は様々。静岡県立大学で臨床製剤学を専門とする並木徳之先生とその研究室では、「水なしでもどこでも飲める薬(口腔内崩壊錠)」やチョコレート風味の「チョコレット」などを開発しています。「良薬は口に苦し」というイメージを、がらっと変える研究に至った思いが綴られます。一人ひとりの薬の無駄遣いが医療費の無駄遣いを生んでいた!

みなさん、薬学部は何を学ぶところだと思いますか。薬剤師になる教育をするところだと思っている方も多いと思いますが、薬をつくることや、薬がどのように効くかを研究したりして、思いの他、いろいろなことをやっています。静岡県には大きな製薬会社の研究所や工場がたくさんあり、薬には縁が深い県です。静岡県立大学薬学部は静岡薬科大学から数えて約100年の伝統を誇り、薬剤師の育成は勿論、これら県下の製薬会社に多くの卒業生を研究者、技術者として輩出してきました。

ところで、みなさん、患者さんは、どれくらいキチンと薬を飲んでいると思いますか?自分の場合、ご家族のことを考えて、正確な時間に、正しい量の薬をキチンと飲んでいると自信をもって答えられる人は多分少ないでしょうね。高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の患者さんは、忙しい、面倒とかの理由から、薬を継続的に飲んでくれない代表例です。とくに糖尿病の患者さんは、食事の前に飲まなくてはならない薬があるため、薬を飲んでいる姿を見られると病気のことが知られてしまうと、人の目を気にして服薬しない場合が多いとの報告もあります。大人だけではなく、子供、とくに小学生もなかなか薬を飲んでくれません。とくにアレルギーの薬は、小学生のころにキチンと薬を飲んで直しておく必要があるにもかかわらず、思うようには飲んでくれません。ところが困ったことに、薬を飲まない患者さんは、医師には「キチンと飲んでいます」という傾向にあり、薬剤師には「薬が余っているからいらないよ」というのが常です。

ある大学の調査によると、患者さんのお宅には全国で約500億円の薬が飲まない、使用されないで眠っているとのことです。これは、想像以上の医療費の無駄遣いです。薬を飲まない生活習慣病の患者さんも、薬を飲んでいれば恐ろしい脳卒中や心筋梗塞にならないですむのに、再燃して入院してしまっては、これも医療費の無駄遣いに繋がります。日本は高齢化によって年間約1兆円も膨大する医療費に破産寸前ですが、まずは、このような薬を飲まないで起こる医療費の無駄遣いを解消しないとなあ……と痛感しています。

しかしながら、患者さんに薬を飲みなさいと指導しているだけでは、問題は解決しないのではないでしょうか。むしろ、患者さんがキチンと飲めるような薬を開発するべきと考えるほうがトレンドではないでしょうか。そこで、私たちは、口の中でスッと溶けてしまい、水なしでもどこでも飲める、人知れずに飲める薬、口腔内崩壊錠(OD錠)をつくっています。口の中で溶けると苦い薬は嫌われるので、ヨーグルトやフルーツなどの風味にしました。そのなかでも、チョコレート風味のチョコレット(チョコレートのタブレット・錠剤という意味)が自信作です。また、お菓子のグミをヒントに、食べる薬、グミ製剤も開発中です。小児はもちろんですが、統合失調症やうつ病などで服薬拒絶の患者さんにも有効な薬と考えられ、その臨床応用の可能性が多岐の疾患に広がりつつあります。これからも、「薬は患者さんのもの」をモットーにキチンと飲んでくれる薬を、静岡から発信していきたいと思っています(了)

静岡県立大学薬学部実践薬学分野教授。東京都世田谷区生まれ。

専門分野は臨床製剤学、臨床薬物動態学、医療薬学。東京薬科大学卒業。東京慈恵会医科大学附属病院薬局への入局を経て二〇〇八年、静岡県立大学薬学部教授に就任。現在は菓子様製剤やコスメティック領域における製剤の開発を行っている。モットーは「Yes We Can」。

■静岡県立大学 薬学部Webサイト http://w3pharm.u-shizuoka-ken.ac.jp

▷2014年6月1日発行

「静岡時代35号」掲載

Updated:2016年06月21日

せんせいの引き出し〜静岡大学人文社会科学部 平野雅彦先生〜

大学の先生は、その専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」です。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。しかし、先生とお話をする機会ってなかなかありません。そこで、大学も学部も超えたオール静岡県の大学の先生による、web上講義を開講。今回は、情報意匠論を研究されている、静岡大学客員教授の平野雅彦先生にお話してもらいました。

「情報意匠」という考え方に思い至ったのは、1990年代のはじめでした。世の中では、オリジナリティが声高に叫ばれるなか、わたしは、オリジナリティを言う前にもっと重要なことがあるのではないかと考えていました。そこで反オリジナリティの立場を取る情報意匠をさまざまな課題解決型の方法論として体系化できないか模索をはじめました。それは必ずしもカタチになったわけではありませんが、その劈頭にいくつかの視点を用意しました。

情報意匠論は、「型に注目し、型に学ぶ」「カタやカタチから情報を取りだし、カタチに情報をのせていく」「オリジナリティやアイデンティティを重視しない」「『ない』や『不足』の去来に耳を傾ける」「自然界のカタチに学ぶ」「『見立て』を使って物事を創造する」「物語や神話、そのマザータイプに学ぶ」「『イキ』『スイ』『ツウ』の振る舞いを重視する」「境やキワ、間やにじみを重視する」「物事の間にある『関係』を注視する」「微細なものと宇宙大のものを重ねあわせる」「生命の仕組みやふるまいにフォーカスし続ける」「見えざるものの去来に聞き耳を立てる」「言語の奥に潜む古の暮らしや哲学を掘り起こす」「ライブラリーやミュージアムに注目する」「古今東西学びの場の方法に学ぶ」などがそれです。頓智のような文言に思えるでしょうか。一つひとつを解説している紙幅はありませんが、ここでは情報意匠論を提唱する上でわたしがもっとも重視にしていることを述べておきます。

それは「型があるから、型破り」という言葉に集約されます。ある事柄、現象に潜む「型」(フォーム form、モデル model、パターン pattern、スタイル style、タイプ type、モールド mold、メソッド methodなど)に注目して、その型(方法)を取り出し、方法として真似、生かし、新たな価値を生むことを意味します。真似は、すなわち「稽古」という意味なのです。なぜ茶の湯や華道、武道があれほどまでに基本を忠実にいうのでしょう。茶の湯にいたっては、所作を畳何目というところまでの正確さを求めていいます。その答えはいたって単純です。そこに「美」があるからです。まずは先人の美意識と思想に敬意を払う。これは精神論だけの話ではありません。そういった愚直なまでに型を守ってこそ、初めてその先に「型破り」、つまりオリジナリティが生まれ落ちるのです。最初から型破り(オリジナリティ)など存在しません。そもそも型がなければ「型なし」なのです。

ところで、「情報意匠論」の中心にあるのが「歴史に学ぶ」という態度です(学ばない、と言うことも含めて学びます)。それはなにも古の時代にのみ目線を向けることではありません。今この瞬間も歴史のうちにあることを忘れてはなりません。それならば、今という時代を生きているわたしたちの役割は、それらに新たなる価値を与えながら、未来へと向かって橋渡しすることにあります(レガシー)。そのときに効果を発揮するのが「情報意匠論」という方法なのです。

最後に哲人ヘーゲルのこんな言葉も引用しておきましょう。

We learn from history that we do notlearn from history.

国立大学法人静岡大学 教育学部特任教授 /人文社会科学部客員教授。

ふじのくに文化情報センターセンター長(公益財団法人静岡県文化財団)、静岡県広報アドバイザー(分野別)、公益財団法人静岡市文化振興財団評議員・助成事業審査員・静岡市民文化会館運営委員会長、静岡市立芹沢銈介美術館協議会会長他要職多数。

・平野雅彦研究室→ http://www.hirano-masahiko.com

平野先生オススメの授業!

Updated:2016年05月27日

せんせいの引き出し〜浜松学院大学現代コミュニケーション学部 土倉英志先生〜

大学の先生は、その専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」です。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。しかし、先生とお話をする機会ってなかなかありません。そこで、大学も学部も超えたオール静岡県の大学の先生による、web上講義を開講。今回は、社会心理学を専門に研究されている浜松学院大学の土倉先生にお話してもらいました。

■『<未知>との遭遇』

心理学の研究手法のひとつに実践研究がある。これは文字どおり「実践」と「研究」を兼ねるものだ。私はこれまでに「赤ちゃんふれあい体験ワークショップ」(以降、WSと略す)や心理学をテーマとするサイエンスカフェといった実践研究に取り組んできた。ここではWSの話をしたい。

WSは研究室の先輩や研究仲間と一緒に取り組んだもので、地域の保育園と協同で実施した。保育園に来ていたのは0歳から3歳の乳幼児であり、WSの参加者はおもに小・中学生であった。参加者は、保育士のアドバイスやサポートのもと、赤ちゃんをだっこしたり、離乳食や食事のお手伝いをしたり、外に散歩に出かけたりと乳幼児とふれあう体験をした。

参加者と保育士のやりとりを見ていると、保育士がたくさんの働きかけをしていることがわかる。まず、説明をしてくれる。赤ちゃんの様子、他の赤ちゃんとの違い、離乳食を食べるときに使うスプーンの形、等々。つぎに、デモンストレーションをしてくれる。だっこの仕方、おむつ交換の仕方、散歩のときの手のつなぎ方、等々。こうしたやりとりのなかで参加者は保育や育児について理解を深めていく。

生態心理学者エドワード・リードの見いだした知見のひとつに「充たされざる意味」

(unfi lledmeaning)がある。たとえば、石版にキリル文字で文章が刻まれているとする。残念ながら私はそれを理解したり、読んだりすることはできない。しかし、その石版をみて「記号が刻まれている」ことは知覚できる。これはとても重要なことだ。

リードはつぎのように言う。「あなたの言葉と身ぶりが何を意味するのかがわからないうちはそこに何らかの意味があることさえも理解できないとしたら、ぼくはあなたが意味することをいつまでたっても学習できないだろう」。仮に石版を見て、文字を石についた傷と知覚したら(少なくとも読解に向けた)行動は起こらない。「充たされざる意味」の知覚は、意味の探索行動へとつながりうる。何かを「充たされざる意味」と知覚することが学びにとって大切であることがわかる。

話をWSにもどそう。参加者はWSに参加するまえから「保育や育児の意義」を頭ではわかっていた。しかし、活動の表面をながめただけではわからないことは多々ある。たとえて言えば「充たされざる意味」は、保育士のサポートのもとで保育体験を行なうことで、すこしずつ「充たされて」いく。言い換えると、保育という活動に参与できるようになっていく。

また、一見したところ目をひくことのない保育士の行動が、意味を持っているらしいことに気づく。つまりそこに「充たされざる意味」が潜んでいたことを知る。保育士が赤ちゃんの背中をポンポンすることに注意が向くといったように。先達と活動をともにすることの意義はこうした点にこそある。こうした議論は心理学のモーツァルトとも称されるヴィゴツキーの研究とも関連するが、そろそろ紙幅が尽きたようだ。(了)

リード,E.S.細田直哉(訳)2000

アフォーダンスの心理学,新曜社.

浜松学院大学 現代コミュニケーション学部准教授。

首都大学東京大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。

専門分野は社会心理学・認知心理学・質的心理学。創造性、日常における学び、観光といったテーマについて研究を行っている。最近は研究室の学生と共に、地域の人と心理学をテーマに話をする「サイエンスカフェ」を開くことに取り組んでいる。

・http://tsuchilab.hatenablog.com

・大學ニュース:[サイエンスカフェ] http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1355620.html

土倉先生イチオシの授業!

Updated:2016年04月21日

SNAP from campus〜浜松ホトニクス株式会社〜

浜松ホトニクス株式会社 総務部長

■小島 利之さん

また2015年、東京大学宇宙線研究所の梶田隆章教授がノーベル物理学賞を受賞されました。この研究では宇宙素粒子観測施設において当社が開発した光電子倍増管が貢献しました。これは、当社の現会長、晝馬輝夫がニュートリノの観測により、素粒子物理学を発展させることが社会的な使命だと考えたことがきっかけです。梶田氏の恩師小柴昌俊氏の頃から研究のお手伝いをさせていただいています。

私たちは浜松を光技術の発信基地として世界へ広げていくことで、浜松に貢献したいと考えています。世の中にないものを作り続けることで、日本のものづくりを発展させていきたいです。二番煎じ三番煎じでは国は伸びません。それはものづくりの分野だけでなくその他の分野でも同じです。今後もそうした気概を持ち続けることが大切だと考えています。

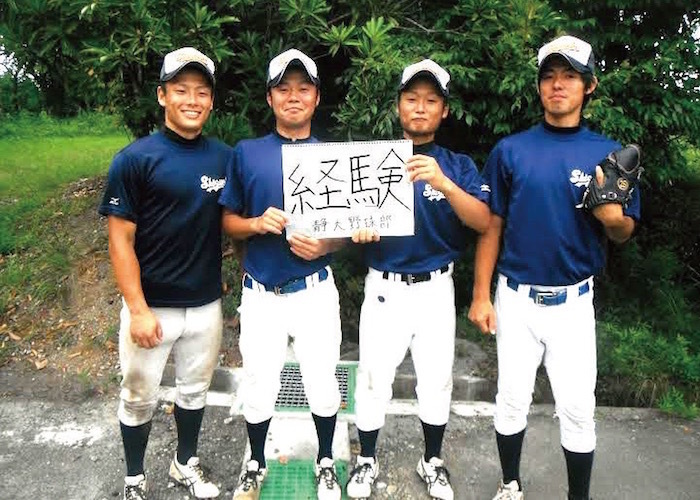

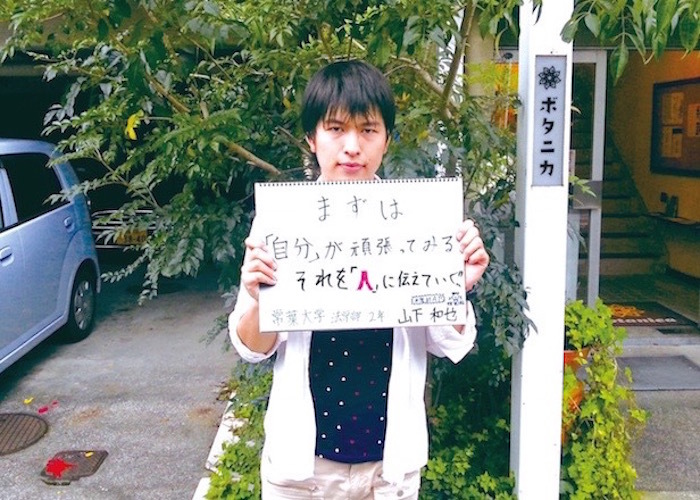

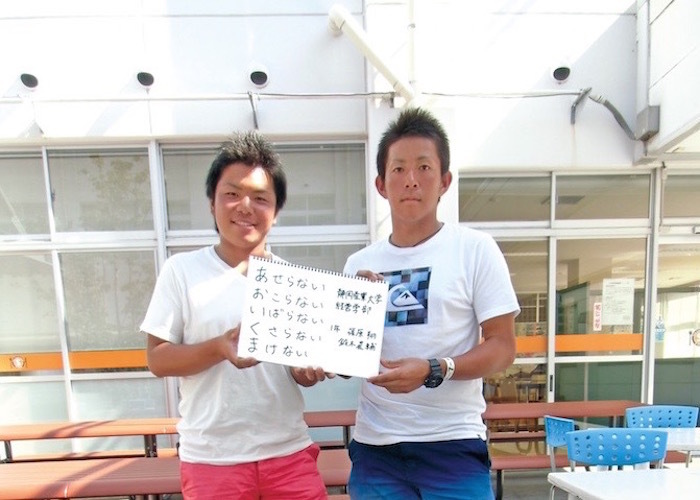

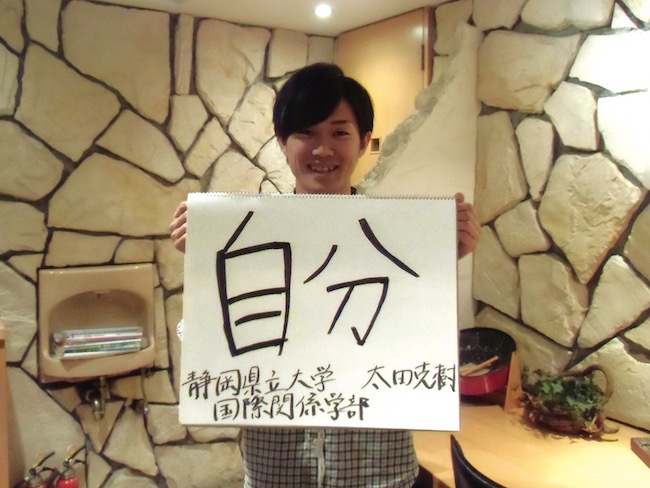

▶︎▶︎静岡県内大学生が回答!

Q.皆さんは、人類・社会にどのような貢献をしたいですか

[SNAP from campus]では、学生やサークル・学生団体の紹介もしていきます!

城東コミュニティプラザHapiSpoでイベントを行い、お年寄りの利用者の方と大学生の交流による活性化を目指しています!

東海大学生による日本一のサメの町気仙沼を支援するプロジェクト。サメ皮のレザークラフト教室やサメ肉を使った料理を通して、サメの魅力を広めています。

食品や科学の魅力を身近に感じてほしいという思いから創られたサークル。年明けには高校生対象の科学イベントを開催。ブース出展のお誘いも募集中!

イラストに特化し、色塗りのテクニック向上やデジタルのよる作品作りに日々励んでいます。静大生を中心に他大学の学生や高校生など幅広いメンバーで活動中です。

各種工房を利用したモノづくりを行う静岡文化芸術大学ものづくり同好会。今年の大学祭では宇宙をテーマにした雑貨屋を出店しました。

体操部では平均台をやっており、子供達に体操を教えているそうです。

フォーミュラカーの設計や製作に部員一丸となって取り組んでいます。全日本学生フォーミュラ大会へ出場しています。

「今はまだ世の中にないものを作ろうというのが私たちの企業理念です。」そう語るのは、浜松ホトニクス株式会社総務部長小島利之さん。「人類や社会にどのような貢献をしたいか」という一瞬躊躇ってしまうような今回の問いは、まさに浜ホトの理念・実績を象徴するような質問だ。

未知の創造に必要なものは「自分で作りたい」という主体性だ。「学生が周囲や世情に流されず、どのような思いで世に出ていくのかを知りたい」という小島さんの言葉に焦った。私の未来も、今はまだ世の中にないものの一つである。ないものをつくるから未来が変わる。受け身な行動は何も生み出さない。未来を考えるということは、今この瞬間にないものをつくることと同義だった。

Updated:2016年02月05日

せんせいの引き出し〜静岡文化芸術大学 文化政策学部:小杉大輔先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ先生たちのエッセイをつづる【せんせいの引き出し】。今回は、臨床発達心理学、社会心理学を専門とする小杉大輔先生のお話です。「赤ちゃんの研究者」とご自身を語る小杉先生。元々は専門外であった赤ちゃん研究のきっかけや、それ故に地域とのつながりを見出した先生のエピソードを紹介します。

興味の赴くまま、さまざまな心理学的研究をおこなってきた私であるが、「ご専門は?」とたずねられたときには、「もともとは赤ちゃんの研究者なんです」とお答えしている。私が勤務している大学の授業では、私の専門分野について扱うことはほとんどないので、本学の学生も私が赤ちゃんの研究者であることは知らないのではないかと思う。そもそも、男性が赤ちゃんの研究をすること自体珍しいし、私自身、どちらかといえば愛想がいいほうではなく、子ども好きに見えそうな容貌や雰囲気を表出しているタイプではない。

そんな私は、最初から赤ちゃんの研究者を目指していたわけではない。卒業論文のテーマは「大学生の友人関係」であり、学部生のころ主に勉強していたのは社会心理学だった。その後、大学院に進学してから赤ちゃんの認知発達を専門にしようと決めたわけであるが、赤ちゃんに興味をもつきっかけとなったのは、学部の三年生のときにたまたま受講した非常勤の先生の集中講義だった。

その講義は、当時最新の認知発達研究についてのもので、私が全く知らない内容ばかりだったが、とにかく面白かった。とくに、赤ちゃんに物理的に起こりえない事象(たとえばモノが自発運動するとか)を見せたときに驚き反応が起こるかどうかを分析することで、赤ちゃんのもつ外界についての知識を調べるという実験に心を惹かれた。ただ、それらは日本ではほとんどおこなわれていない研究であり、残念ながら、赤ちゃんを対象にした実験的研究は遠い世界のことのように考えていた。だが、大学院に進学し修士論文のテーマを決めようというときに、この集中講義のことが頭をよぎり、赤ちゃんのもつ知識を調べる実験をやってみたいと思い立った。指導教官にも、「難しいけれど、きっと面白い研究になるから頑張ってみなさい」と背中を押してもらえた。

しかし、実際に研究を始めるためには、解決しなければならない大きな問題があった。大学には赤ちゃんがいないのだ。赤ちゃんの実験は、まとまった数の赤ちゃんの協力が不可欠である。そこで私は、まず赤ちゃんが来る施設(保健センターや保育所等)に、調査をさせてください、とお願いをしてまわった。これは、飛び込み営業に近いものであり、当時の私にとって易しいことではなかったが、素人学生の無理なお願いを聞くことになった施設の皆さんにも大変なご迷惑をおかけしたことだろう。しかしながら、それらの施設の方々、学内外の先生方や先輩、後輩の応援と協力のおかげで研究環境が整い、私は研究者としてのスタートラインに立つことができた。初めての赤ちゃん実験のときの感動は今でも忘れていないし、支えてくれた皆さんへの感謝の気持ちが消えることはない。私のワーク・モチベーションの礎である。

静岡に戻ってからも、相変わらず、赤ちゃんの研究をするときには、地域の施設にお世話になっている。そこでのさまざまな方々との出会いが、貴重な勉強の機会になってきたし、地域に貢献できる仕事につながることもある。そんな赤ちゃん研究が、偶然受講した集中講義から始まっているのである。大学の授業は侮れないなと思う。

静岡文化芸術大学文化政策学部・准教授。静岡県生まれ。

京都大学文学部卒、同大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門分野は、臨床発達心理学、社会心理学。著書に「他者とかかわる心の発達心理学」(共著)など。最近は、消費者行動など産業・組織心理学分野の共同研究もおこなっている。

このお話をもっと深く学びたい人へこの授業!

Updated:2016年01月28日

「二次元の彼に恋してしまう」恋愛相談by学術〜静岡大学 丑丸敬史先生〜

男の悩みに女は笑い。女の本音に男は涙? 大学生の恋の悩みをアカデミックに白黒つける。「恋愛」から学問を知る、究極の学術案内です。今回、大学生の"恋の悩み"においてご教授いただく救世主さまは、分子生物学を専門とする静岡大学の丑丸敬史先生です。アニメ、二次元アイドルの好きな先生が教授する、現実と仮想の折り合いのつけ方とは?

「最もイケてる」相手を選ぶ、プログラミングがされている

生物学的観点から言えば、生物の行動は何かしら適応的意味を持つと考えられます。例えば、ヒトが恋をするのは子孫を残すためで すよね。異性を好きになり好かれやすい、 つまり子供を作りやすい形質を持った人の子孫が広がった結果が今の私たちです。

ですから私たちのほとんどは子孫を残すために恋をします。このように我々がとる行動のほとんどは遺伝子によって作られています。そして、子孫を残すという点では無益なようなアイドルを追いかける行動も、 実はヒトが恋をするのはなぜかという問いの延長線で説明できます。ヒトのように有性生殖を行う生物は、「できる限りいい遺伝子」を持った「最もイケてる相手」と子供をつくるように努力するようプログラミングされています。人類の場合、十数万年も狩猟採集で暮らしており、当時の集落規模はせいぜい4 0 人、 出会う適齢期の異性は10人程度。その環境では知り合いの中で 「最もイケてる人」 から順々にアプローチするという行動心理が人類にとって最適解であったはずです。

しかし、ここ数千年の農業の発展により人口は急激に増え、更にメディアの発達により人を一方的に知ることができるようにました。「アイドル」という一億人規模の中で「とびきりイケてる異性」を恋愛対象として認識するようになってしまうのは至極当然です。つまり、アイドルを追いかけるのは生物学的には間違いではありませんが、困った行為だということです。数千年は生物の歴史尺度で考えると非常に短い時間であり、遺伝子はそのくらいの期間ではなかなか変化するものではありません 。ただ、人口が減るなど環境が変わるなかで、「最もイケてる人」を求める遺伝子が有利な時代が再びやってくるかもしれま せん。当分は「自分のことを想ってくれる優しい人」を選ぶといったように、現実路線をとるよう理性でコントロールされていくでしょう。結婚適齢期に近づくと自然に折り合いを見つけられるようになると思います。

丑丸敬史(うしまるたかし)先生

静岡大学 理部生物科学科教 。細胞生物学、分子生物学が専門。

出芽酵母を用いて細胞増殖の分子制御機構を解析している。「科学でわかる男と女の心と脳」というテキストを使用している授業もあり、学生の興味を誘う。先生はアニメも二次元のアイドルも好きだが、自分の中で現実との間に折合いを作っているとのこと。

(丑丸 敬史先生/静岡大学 理学部生物科学科)

Updated:2015年12月24日

せんせいの引き出し〜常葉大学 教育学部:堀切正人先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ先生たちのエッセイをつづる【せんせいの引き出し】。今回は、美術館学芸員を前職とし、現在、常葉大学教育学部で、美術史などの授業を担当する堀切正人先生のお話をご紹介します。

好きな映画の一つは、「恐怖の報酬」だ(1953年、仏映画。1977年リメイク)。

札付きの流れ者たちが、一攫千金の仕事を請け負う。それは爆薬の輸送だ。一触即発のニトログリセリンを古いトラックに積んで、道なき道をひた走る。いつ突然訪れるかもわからない死。それと背中合わせの道 中で、男たちの人間性がむき出しにされていく。

子どものころにこの映画を見て、ものを扱うことは大変だなと思った。成人して美術館の学芸員になった。地方の小さな美術館で予算がなかったので、何でも手作り、手作業だった。同僚がタフなやつで、運送業者を雇う金がないから、給食センターのトラックを借りてきた。町内を出たこともないという代物で、約二百キロ離れた現代美術家のアトリエへ、重い鉄の作品を借りに行った。エンジンは唸りをあげて、中央道の登坂車線をのろのろと走った。またある時は水道課の4tトラックを使って、農産物用のコンテナボックスを大量に運んだ。野外ダンス公演の客席にするのだと言う。荷積みが悪くて、走行中ボックスが道路に散乱した。橋の欄干に車体をぶつけた。平身低頭、謝ってまわった。むき出しになった人間性は、若気の至りというやつだった。怖いもの知らずでもあった。

仕事を続けるうちに、臆病になった。さすがに自分でハンドルを握ることはなくなったが、運送業者の美 術品専用トラックには同乗する。お宝を運ぶので、いつでも対応できるように作品のそばについていなければならない。あまり知られていないが、これは学芸員の大切な仕事の一つだ。これで全国どこへでも行く。何時間もトラックの補助席に座っていると腰が痛くなる。心も弱る。美術品はニトログリセリンのようなもので、少しの衝撃でも壊れる可能性がある。それはあってはならないから、借りる前に入念に検品し、丁寧に梱包して運ぶ。展示中も気が抜けない。マナーの悪いお客もいる。地震が来るかもしれない。展覧会が終わって、また梱包して、運送して、所有者にお返しして、やっと緊張から解放される。貴重な文化財を扱うとは、こうした恐怖と日々向かいあって仕事をすることだ。

時は流れて20余年 。同僚は某美術館の学芸課長になって、ますます活躍している。私も第一線は離れたが、でもいちおうまだ現役だ。そして最近思うのは、ではその恐怖の報酬は何だろうということだ。来観者がよかったと言ってくれること。あるいは、自分の思い描いた企画が実現できた喜び。もちろんそれもあるのだが、でも報酬を求めてやっているわけでもないな、とも思う。素晴らしい作品があると、多くの人に紹介したいと無意識のうちに動かされている。ものを扱っているのではなく、実はものに扱われているのではないだろうかと。

「 恐怖の報酬」の主人公も、結局、得たのは多額の金銭ではなかった。人知を超えた何かに翻弄される人 間は哀れであるが、それに身をゆだねるのも定めな のかもしれない。そう考えると、ふっと楽になる。 何かに執着したり、我を通すのもいいけど、自分は動かされているのだと感じてみる。そうしてプレッ シャーから解放されることが、その報酬なのかもしれない。

美術館学芸員を勤めたのち、現在、常葉大学教育学部、准教授。博物館学や美術史の授業を担当している。専門は近現代美術史。著述に「宮芳平自伝」、「石田徹也ノート」など。常葉美術館館長としても、展覧会の企画や実施につとめている。

堀切先生の関連記事をチェック!

Updated:2015年12月16日

せんせいの引き出し〜静岡県立大学国際関係学部:前山亮吉先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ先生たちのエッセイをつづる【せんせいの引き出し】。今回は、日本政治の分析を専門とする静岡県立大学の前山亮吉先生のお話をご紹介します。

私の研究室に、足を運ぶ人々は必ず部屋の本の多さに驚き呆れ、あるいは絶句する。数えたことはないけれど一万冊は軽くあるだろう。レア物の多くは明治・大正・昭和初期の政治家の伝記・回想録だ。さて私よりも若い他の先生の部屋は大体きれいで、本の量も少ないため、より際立ってとてつもない部屋に見えるらしい。若い先生の多くはパソコンで資料・情報を収集するため、部屋に本は貯まらない。私の世代(1960年生まれ)は古本屋に足を運んで、せっせと本を集める最後の研究者、いわば絶滅危惧種かもしれない。

しかし時代は便利になったものだ。かくいう絶滅危惧種の私も、最近はパソコンで資料を集めることが多い。明治大正期の本も、一部はデジタル化され部屋にいながら読める。古本も便利なサイトからピンポイントで簡単に注文、取り寄せができる。しかし、それでも私は今でも土曜日の午後には必ず、神田神保町という古本屋のメッカを彷徨することを止めない。何故なのか。この機会に考えてみると二つほど理由が浮かぶ。

一つは、中学生以来の習慣。私は東京の私立中学校に通っていた。そのころは子供のくせに背伸びして、癖のあるライターの本を(金がないので)よく立ち読みしていた。特にお気に入りは植草甚一(1908〜1979、最近再評価されている)で、多くの洋書の掘り出し物を神田神保町で見つけるまでを描いたエッセイは、その町へのあこがれを掻き立ててくれた。それ以来中間・期末試験終了日の午後に神保町をさまよい歩くのが習慣となってしまった。それが四十二年も続いている。当時は少ない小遣いゆえ、買える本も限界があったが、岩波文庫のレア物を百円以内で買えた時は至福の瞬間だった(今でもその時期に買った何冊かは研究室にある)。

二つ目の理由は、運命的な資料との出会い。1984年に大学院に入ってからの神保町との付き合いは、研究に必要な本をできれば安く発掘することだった。とくに私の場合政治家・官僚の伝記・回想録が大切な資料になるが、近代日本となると誰が何を書いているのか分からない事が多く、文字通り手探りだった。本当に不思議なことだが、今度書きたいと思っている論文の登場人物の知られていない伝記を、二度三度見つけてしまったことがある(しかもお安く)。

実は最近もある論文(前山「小会派政治家の選挙・政党観―花井卓蔵と田川大吉郎」、『自由主義の政治家と政治思想』所収、中央公論新社、2014年)を公刊したが、準備の際に花井卓蔵という法曹政治家の資料探しに悪戦苦闘していた。しかしある土曜日に、自らの選挙運動をまとめた花井の本(大正四年)が、神田の古本屋に無造作に並んでいるのを見つけてしまった。根気強く足を運ぶからこそ、ごくたまには幸運な出会いもある。

さて私の本業は、政治学者でよく若者の政治離れの理由を問われる。表面的な理由はいくらでも浮かぶが、より根本的な理由として若者の活字・読書離れと何か深い関係があるのではと思えてならない。政治は大人の世界であり、それを真に理解するには根気が必要だと思う。一冊の本を探し歩く探検も、そうした根気を養うのに役立つのではないのかな(了)

静岡県立大学大学院国際関係学研究科長・教授。神奈川県生まれ。

学習院大学大学院政治学研究科博士後期課程修了。博士(政治学)。専門分野は日本政治の分析。現在だけではなく過去の日本政治の分析にも力を入れ、過去と現在との比較を行うのが研究の特色。静岡県内各種選挙の際は、TV・新聞で解説もしている。

前山先生の記事をチェック!

2015/12/21

18歳からの政治学 第1回『政治家と官僚』~學の肖像 静岡県立大学前山ゼミ

https://www.facebook.com/shizuoka.mirai/photos/a.179280012197018.18201.174268652698154/480131448778538/?type=3&theater

Updated:2015年11月27日

せんせいの引き出し〜静岡英和学院大学人間社会学部:林智幸先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ先生たちのエッセイをつづる【せんせいの引き出し】。今回は、教育心理を専門とする林智幸先生のお話をご紹介します。

静岡英和学院大学人間社会学部人間社会学科講師。広島県生まれ。専門分野は、教育心理学と心理統計法。具体的な研究テーマの一つが、二つの専門分野の学際的なテーマとして「効果的な統計教育法」です。学食でひっそりと昼食を取るのが毎日の楽しみです。

■ギャップ事前回避のススメ〜あつい/つめたい〜

学内食堂をよく利用しますが、無精な性質であるため日替わりランチを頼むことにしています。大抵は温かいメニューが用意されており、美味しくいただくのですが、時に冷たいメニューが出されると少しがっかりしてしまいます。もちろん具体的なメニューは毎日表示されているので、確認しなかった自分が全面的に悪いのですが。

熱いものを期待している時に冷たいものが出される、このようなギャップは食べ物に限った話ではありません。大学で学ぶ学問にもこのようなギャップはつきものですが、なかでも「学ばない人には親しみを、学び始めた人には失望と戸惑いを与える」といわれる心理学は、それば顕著でしょう。

なぜこのようなギャップが生まれるのでしょうか。心理学は「心」を研究する学問です。大学入学までは心理学を勉強する機会はないため、一般の人々はそれまでの「心」に関する経験から、そのイメージを膨らまします。そこで作られるイメージは、躍動的な「『あつい』心」だと思われます。そんなイメージを持った学生は、「『つめたい』心」を扱った大学の心理学入門を学ぶことによって、ギャップを感じ始めます。そのうち馴染みのある「『あつい』心」に戻るのかなと思って我慢し続けたとしても、いつになっても「つめたい」まま、むしろ「『あつい』心を『つめたく』する方法」を学ぶことになります。心理学とは元々そのような学問なので当然なのですが。ここに至って、かわいさ余って憎さ百倍なのか、心理学なんて大嫌いだと言われることも。心理学の教員としてはへこみます。

お願いですから、「つめたさ」(客観性)を重視する心理学を嫌わないでください。料理がすべて、「温かい」わけではありません。元々冷たい料理というのもあり、それはそれで美味しいのです。ある意味「冷たい料理」を「温かい」と勘違いしてしまったところにギャップを感じてしまうわけで、事前に調査して「元々冷たい料理なんだ」と正しいイメージを持てれば不必要なギャップは生まれません。皆さんは事前調査の重要性を是非、知ってください。

Updated:2015年11月25日

せんせいの引き出し〜静岡大学教育学部:色川卓生先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ先生たちのエッセイをつづる【せんせいの引き出し】。今回は、静岡大学教育学部で生活経済学などを専門とする色川卓生先生のお話をご紹介します。

静岡大学教育学部准教授。東京生まれ。専門分野は生活経済学、消費者教育論など。研究所で色々なことをやらされたこともあって、今でも社会意識や家計の国際比較など、様々な分野に手を出しています。最近、特に興味をもっていることは、どうすれば学校現場に消費者教育が定着するのか、そして教える内容はどうあるべきなのかということです。

■私の恩師/私が恩師?

私は現在の大学に赴任して12年目である。以前は研究所にいたので、研究だけが好きだったら、大学に移る必要はなかった。でも私にとって教えることは、研究以上の魅力をもったものに感じていたから、大学に移ろうと思ったのである。

なぜそんなに教えることに魅力を感じていたのか。それはこれまで私が教わってきた魅力的な先生に、私もなりたいと思ったからだろう。高校時代を除いて、小学校から大学院まで、それはそれは多くの魅力的な先生方にご指導を受けた。

そんな私にとって、一人だけ恩師をあげるとすると、小学校1、2年時代の担任のK先生であろう。K先生は当時、ふくよかでやさしそうな微笑みがすてきな中年の女性の先生だった。小学校に入学した当時の私は、授業中でも落ち着きがなく、手を挙げるときには当ててもらいたいがために、先生のそばまで走っていくようなとんでもない子であった。ところがそんな悪ガキの私に対して、K先生は怒ることもなく、やさしく微笑みながら諭してくれたのである。心配している母親に対して、K先生は「たくちゃんは大器晩成だから、きっと将来伸びますよ」と逆に慰めていたのを思い出す。K先生のおかげで、私は教えることの魅力、教育を通じて培われる人間関係のすばらしさを知ったのである。

今、私は校種の違いはあるが、K先生の立場になっている。私もK先生のように学生たちに対して、長所はほめ、短所はやさしく諭すようにしてあげたい。確かに学生たちをみていると、みんな必ずいいところを持っている。それはほめたいのだが、心配な点にも目にいって、つい心配な方を言ってしまう。これではとうていK先生には及ばないなと、いつも反省ばかりだ。私がK先生に抱く気持ちを、私と関わった学生が私に持ってくれればうれしいのだが、その道のりはかなり遠いようである。夢は夢で終わった方がよいのではないかと、最近は少し諦めの境地に至っている。

Updated:2015年11月11日

SNAP from campus〜SPAC俳優 たきいみきさん〜

私たち大学生は、静岡県の次代を担う世代と言われるけれど、静岡県というまちがこれまでどのようにつくられてきて、今があるのか意外と知りません。静岡県をこれまで守り、つくってきた人たちが、これからの静岡県をより良くするために私たち大学生に問いたいことは何だろう。私たちはその問いからどんな答えを導きだせるのか。この企画では、静岡県のまちのキーパーソンの想いや知見に触れていきます。

■今回のキーパーソンは……

静岡県舞台芸術センター SPAC俳優 たきいみきさん

長澤さんからの質問は、「ゆたかな将来のためになにが必要?」です。

まずは、現在俳優として活躍されている、たきいさんの「原点」についてお伺いしました。

高校時代に観たお芝居がきっかけで、役者の世界に飛び込んだというたきいさん。これまでご自身が経験・体験してきたことを通して、私たち自身が将来のために今、なにを考えていけばよいか、振り返るきっかけとなるお話です。

この世界に引き込まれたのは高校生の時に文学を観たのがきっかけ。ある日お芝居を観に行った時。劇場が暗転したら、自分の目は開いているのに世界が勝手に暗くなっていく。自分の中にあった魂が外へ広がっていく不思議な感覚を初めて感じてから劇場という空間を好きになりました。様々なことに挑戦したけど、最終的に舞台という場所を選んだのはその空間が自分に凄くコネクトしたからです。

静岡で演劇をすると決めたのは自分だけど、ここに来るべくしてこの場所に呼ばれ、時間とタイミングのピースが全て嵌ったんです。演劇をするには東京一極集中でそのメインストリートから外れるという不安はあったけど、人間中心で演劇をつくっていた東京より自然豊かな静岡の土地で演劇ができる事に幸せを感じます。

演劇は色んな物が協力してできる総合芸術だと思います。時間も演劇を構成するメンバーのひとつ。二度と返ってこないありがたさや愛おしさが、演劇においての時間の役割です。返ってこない時間の一瞬一瞬が層のように積み重なって豊かさに繋がっていき、その時間で得たことが自分に返ってきて、また層になる。ダメな時期もあったけど、それも自分の中で層になり何か役に立っていると思う。過去の自分を見て恥ずかしくなるけど、それも私。あの頃の私はダメだったと後悔することもいいことなんですよ!

Updated:2015年11月09日

SNAP from campus 〜浜松市文化振興財団〜

「静岡県の大学生」。それは県内外、あるいは海をこえて「静岡の土地に学び集まっている人たち」。これまで静岡の街をつくり、守ってきた先輩たちから、これから「未来」をつくるあなたへメッセージを届けていきます。今回は音楽における文化推進に取り組む浜松市文化振興財団を訪問しました。豊かな社会を育む文化。そして、大学生が大切にしたい文化を切り取りました。

浜松市文化振興財団 文化事業課長

■後藤康志さん

浜松市はYAMAHAやカワイなどの楽器メーカーの拠点であり、「楽器のまち」として知られています。浜松市文化振興財団では、文化の中でも特に音楽を中心とした事業を通して、市民が文化に触れる環境づくりを行っています。例えばアクトシティ浜松は、日本や世界で活躍する一流の音楽家だけでなく、青少年や一般市民の演奏の場です。地域で音楽活動を行う人々の支援も事業の一環なんです。

しかし、文化の定義は実に幅広いものです。決して芸術だけが文化とは限らず、言語や遊びさえも一種の文化になります。ですから、文化に関心のな人であっても、気づかないうちに何かしらの文化的な活動をしているものです。芸術だけが文化にあらず 文化が生み出すものい人であっても、気づかないうちに何かしらの文化的な活動をしているものです。食欲などの三大欲求に加え、文化に対する欲を持ち、それによって満足感や人とのつながりを得ることができる のは人間のみです。文化は人間が生き ていくために大切な福祉的なものとして存在していると思います。

たまに買い物にいくような感覚で劇場や文化施設、コンサートへと気軽に足を運び、生活の中に文化的な活動を取り入れてほしいですね。そこで出会った文化は、精神的に豊かな社会へと発展するきっかけとなり得ます。私たちは、難しく高尚なものとして捉えがちな文化が人々の生活の一部になることを願っています。

「トコカラグランプリ」のチャンピオン !デビューシングル「ひとりじゃない /VOICE」が絶賛発売中 !

地元の農産物に、より付加価値を与えて提供したいという願いから設立された商品開発サークル。

共同開発した「ちゅるりん麺」がイタリアミラノ万博へ出展!

そもそも薙刀とは、長い柄の先に反りのある刀を装着した武具を用いる武術です。

江戸時代に、男性から女性の武術へと発展したのだそう !

浜学地域交通サークルでは、 交通に親しみ交通に学ぶということをモットーに、鉄道やバスを利用した活動をしています !

文芸大吹奏楽部は、大学の開学と共に創部。

当時からの目標であった「地域密着型」をもとに浜松市で幅広い活動を行っています。

只今、碧風祭や第14 回定期演奏会に向けて活動中!

Updated:2015年11月06日

せんせいの引き出し〜静岡文化芸術大学:福岡欣治先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ先生たちのエッセイをつづる【せんせいの引き出し】。今回は、常葉大学文化政策学部で社会心理学を専門とする猿田真嗣先生のお話をご紹介します。

静岡文化芸術大学文化政策学部准教授。京都府生まれ。専門分野は社会心理学。

ストレス体験を乗り越えるうえでの対人関係の役割に関心をもっています。教壇に立てば受講者から、調査をすれば回答者から、いつも多くのことを教わります。といいつつ、これでいいのかと日々自問。

■就活の思い出〜他人を知るように、自分を知る〜

この文章をみなさんが目にする頃には、街やキャンパスのあちこちで、スーツ姿の大学生を見かけるのではないかと思います。就職活動ですね。今シーズンはとりわけ動きが早く、春休み中に一段落ついてしまった4年生も、それなりの数に上るのではないかと推測します。

私は残念ながら昨今はやり(?)の「実務系教員」とは違って企業でキャリアを積んだ経験はないのですが、かつて大学4年生のとき「ふつうの就職活動」をしていたことがありました。十数年前のことですので今とは少し時間がずれていますが、やはり数ヶ月の間、慣れないスーツを身にまとい、今でいうエントリーシート(当時はハガキが主でしたが)を書いては、何度かにわたる面接や筆記試験を受けたものでした。

おそらく今でも多くの人がそうであるのと同じように、最初はどうしていいやらわかりませんでした。自己分析をするのも志望理由をまとめるのも、やる必要があるのはわかっても、実際何を書けばいいか思い浮かびません。試行錯誤でした。

しかし、何社かの試験に落ち、あるいは受かりしていくうちに、自分が自分について書ける/話せることは、実は迷うほど多くないと感じるようになりました。自分がそれまでにしてきたこと、感じてきたこと、就職活動の以前に、それとは無関係に思い描いていた「こうありたい」という自分の姿。続けてきたクラブ活動のことと、心理学の勉強。その途中で失敗したり困ったり嬉しかったり悩んだりしたことが自分のすべてで、それ以外にはないということに気づいたのです。振り返れば、何より他ならぬ自分自身が、そのように書き、面接官に語っていました。

社会心理学の中に「自己知覚理論」というのがあります。平たく言うと、人は他人について知るのと同じようなやり方で自分のことを知るのだ、という理論です。他人の行動からその人柄が推測できるように、自分の行動の中にこそ、自分とは何かを教えてくれるものがあるのだと思います。

みなさんにとっての就職活動は、どんなものになるのでしょうね。スーツ姿の大学生を見ては、心の中で応援したくなります。

Updated:2015年11月02日

せんせいの引き出し〜常葉大学教育学部 猿田真嗣先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ先生たちのエッセイをつづる【せんせいの引き出し】。今回は、常葉大学教育学部で障害学習を専門とする猿田真嗣先生のお話をご紹介します。

常葉大学大学院初等教育高度実践研究科。広島県生まれ。専門分野は生涯学習・大学開放論。学社連携・融合など、学校の地域連携についても調べている。趣味はプロ野球観戦。

■原風景を確かめる旅

最近、高一の娘がしきりにアメリカに行きたがっている。留学したいというのではない。旅行に行きたいというのである。4歳の時、家族で10ヶ月を過ごしたジョージアの記憶を、自分の目で確認したいらしい。家計を気にする私は、「ウチのどこにそんな金が……」という”心の声”を押し殺し、「部活が忙しいんじゃないの?」などとかわしにかかるが、本人は「どこ吹く風」である。幼い頃の記憶は相当に美化されるものらしい。現地の幼稚園に放り込まれるなど、つらい思い出も多かったはずだが、きれいさっぱり忘れてしまった様子。

そこまでいうのならと、「地球の歩き方」の最新版を入手、パラパラめくりながら、当時のことなど少し思い出してみた。

12年前のジョージア州といえば、アトランタオリンピックのまっただ中。在外研究を機に家族4人が滞在したのは、アトランタから100キロほど離れたアセンズという大学町。Athensとはアテネのこと。この地に州立大学を建設したとき、古代の学芸の都から町の名前を採ったらしい。アトランタオリンピックは近代五輪100周年記念大会であった。「アテネからアセンズへ」(from Athens to Athens)というバナーがサッカー会場(大学のフットボールスタジアム)の周囲にもはためいていた。

大会前にはテロ事件などもあったが、緊迫度を増す国際情勢をよそに、教職員や学生は文字通り「世紀の祭典」を満喫していた。オリンピックはそれなりに興味深いイベントだったが、さらに印象深かったのはアメリカ南部の雄大な自然や風物である。南部特有の赤茶色の大地とコットン・フィールド、マイアミからキーウェストに至る「世界で最も美しい」と称されるハイウェイ、車で何時間走っても途切れることのないスモーキーマウンテンの紅葉……。それらは、一家が生活を始めた四国の地とともに、私たち家族の大切な原風景となっている。

話を現実に戻そう。当時の記憶がまったくない息子は「そんなとこ行きたくない」。財務大臣(妻です)も当然乗り気ではないが、私の方は少し「色気」が出始めたところである。

家族の原風景を確かめるため、予定表のすきまを拡げられないか画策する日々である。

Updated:2015年10月28日

【2015年】静岡県:大学祭情報!

★大学祭一覧

※大学名をクリックすると、各大学の大学祭日程にとびます。

◉24日(土)・25日(日)

・静岡県立大学 【剣祭】

・順天堂大学 【順咲祭】

◉31日(土)・11月1日(日)

・静岡理工科大学【SISTIVAL2015】

・日本大学 三島キャンパス【富桜祭】

・浜松医科大学【医大祭】

◉1日(日)〜3日(火)

・東海大学海洋学部 【海洋祭〜海心の一撃〜】

◉2日(月)・3日(火)

・東海大学 短期大学部 【柚木りんどう祭】

◉8日(日)

・静岡福祉大学 【静福祭】

◉7日(土)・8日(日)

・静岡大学(浜松キャンパス) 【鶯歌-おうか-】

・常葉大学(瀬名キャンパス)【ORANGE FESTIVAL 2015】

・常葉大学(浜松キャンパス)【キトルス祭】

・常葉大学(富士キャンパス)【エバーグリーン祭】

・静岡英和学院大学 【楓祭】

・静岡文化芸術大学【碧風祭】

・聖隷クリストファー大学 【聖灯祭】

・静岡県立大学 短期大学部 【橘花祭】

◉13日(金)〜15日(日)

・静岡大学(静岡キャンパス) 【静大祭】

◉14日(土)・15日(日)

・常葉大学短期大学部 【橘香祭】

・静岡産業大学(磐田キャンパス) 【蒼樹祭】

・静岡産業大学(藤枝キャンパス) 【鳳翔祭】

◉21日(土)・22日(日)

・浜松学院大学【共創祭2015】

静岡県立大学【剣祭】

10月24日(土)・25日(日)

[主なスケジュールと内容]

10月24日(土)

●オープニングセレモニー 9:30~10:00(はばたき棟横)

●研究室開放(薬学部棟・食品栄養科学部棟・一般教育棟)

●模擬授業 1部13:00~14:00 2部15:00~16:00 (経営情報学部棟)

●魔女と人間のハロウィン晩餐会 13:00~15:00(国際関係学部棟)

10月25日(日)

●Ms.&Mr. 県大Collection 13:00~15:00(国際関係学部棟)

●創造力啓発コンテスト発表会(はばたき棟3階 第3会議室)

●文芸コンクール 入賞者発表式(はばたき棟3階 第3会議室)

●スキマスイッチコンサートin県大 15:00開場 16:00開演(大講堂)※チケットの販売は終了

●後夜祭 ~Colorful Performers~ 17:30開場 18:00開演(国際関係学部棟)

☆第29回剣祭の詳細はコチラ

順天堂大学【順咲祭】

10月24日(土)・25日(日)

[主なスケジュールと内容]

●オープニング

10月24日(土)11:00〜

10月25日(日)10:00〜

●模擬店・バザー

●学生企画イベント

●ゲストによる講座・講演▼

・10月24日(土)

●ゲスト講演会 11:30〜

ゲスト:2015年世界陸上男子200m準決勝出場選手 高瀬慧さん講演会

・10月25日(日)

●若者向け講演会「未来のわたしのために今から知っておきたいこと」 11:00〜12:30

テーマ:若い世代の人たちにむけた、結婚・出産をテーマにした講演会です。

●ゲスト講演会 13:00〜

ゲスト:メンタリストDaiGoさんによるパフォーマンス

☆第4回 順咲祭の詳細はコチラ

静岡理工科大学

10月31日(土)・11月1日(日)

[主なスケジュールと内容]

●オープニング 10:00〜(両日)

10月31日(土)

●水ロケット(雨天中止)10:00〜

●電機自転車コンテスト 10:00〜

●模擬店

11月1日(日)

●ゲストライブパフォーマンス

ゲスト:二人目のジャイナ 11:00〜

ゲスト:GLIM SPANKY 14:00〜

※観覧無料。気軽に会場へお越しください!

●模擬店

☆ SISTIVAL 2015 概要はコチラ

日本大学

10月31日(土)・11月1日(日)

[主なスケジュールと内容]

31日(土)

●ゲストライブパフォーマンス「D-51 Special LIVE in 富桜祭」(三島校舎 野外特設ステージ)16:00開演

ゲスト:D-51

※観覧無料。気軽に会場へお越しください!

●Ms.富桜祭コンテスト 15:00〜16:00

●地域物産展・模擬店

11月1日(日)

●地域物産展・模擬店

●Mr.富桜祭コンテスト 12:30〜13:30

●Ms.Mr.富桜祭コンテスト結果発表(※後夜祭:野外特設ステージ) 18:30〜

→ただいま富桜祭サイトにて、Ms.Mr.富桜祭出場者掲載中!

☆富桜祭の詳細はコチラ

浜松医科大学【医大祭】

10月31日(土)・11月1日(日)

[主なスケジュールと内容]

31日(土)

●特別講演シンポジウム 10:00〜11:30

テーマ:「みんなで考えよう!認知症700万人!?」

聖奴三方原病院 精神科部長 磯貝聡先生

●ゲストパフォーマンス(屋外ステージ) 11:30〜

※観覧無料

ゲスト:ななめ45℃、小石田純一

●模擬店

☆医大祭の詳細、お問い合わせはコチラ

東海大学 海洋学部

11月1日(日)〜3日(火)

[主なスケジュールと内容]

●スタンプラリー

●ゲストライブ(ねごと)

●海人だらけの大運動会!

☆海洋祭〜海心の一撃〜の詳細はコチラ

東海大学 短期大学部【柚木りんどう祭】

11月2日(土)・11月3日(日)

☆柚木りんどう祭の詳細はコチラ

静岡福祉大学【静福祭】

11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

●ゲストトークショー

ゲスト:本郷奏多

※整理券配布あり

ーーほか

☆静福祭の詳細(整理券配布時間・更新情報など)はコチラ

静岡文化芸術大学【碧風祭】

11月7日(土)・11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

●Ms.&Mr. SUAC CONTEST

●Movie Performance CHAIN

●模擬店

●展示企画

●地域交流企画

☆碧風祭の詳細はコチラ

常葉大学 静岡キャンパス【ORANGE FESTIVAL 2015】

11月7日(土)・11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

7日(土曜日)

●学生の主張

●学生パフォーマンス

●○×クイズ

●歌うま王決定戦

8日(日曜日)

●Mr・Msコンテスト

●アーティストミニライブ

●学生パフォーマンス

☆ORANGE FESTIVAL 2015の詳細(タイムスケジュール等)はコチラ

常葉大学 浜松キャンパス【キトルス祭】

11月7日(土)・11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

7日(土)

●模擬店

●軽音部によるステージパフォーマンス 13:00〜

●バスケパフォーマンス 15:00〜

8日(日)

●模擬店

●女装・男装コンテスト 12:30〜

●ゲストライブパフォーマンス(トコハホール)14:00開場

ゲスト:ナオト・インティライミ

※チケット販売あり。お問い合わせは、キトルス祭Webサイトからお願いします。

●花火 18:50〜19:00

☆キトルス祭の詳細(ライブチケット情報・タイムスケジュール等)はコチラ

常葉大学 富士キャンパス【エバーグリーン祭】

11月7日(土)・11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

●オープニング 10:00〜

7日(土)

●ゲストパフォーマンス(屋外ステージ) 11:30〜

※観覧無料

ゲスト:ロバート、デニス、ヌマンズ

●模擬店

●学生ステージパフォーマンス……ほか

☆エバーグリーン祭の詳細はコチラ

聖隷クリストファー大学【聖灯祭】

11月7日(土)・11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

●模擬店・福祉バザー

●オープニング 10:00〜

●ブラスバンド、ダンスなどのステージパフォーマンス(野外ステージ) 10:00〜

●学部ごとの展示・体験コーナー

●ゲストトークショー(第一体育館)14:00〜[予定]

ゲスト:賀来賢人

——ほか

☆第14回聖灯祭の詳細はコチラ

静岡大学 浜松キャンパス【鶯歌-おうか-】

11月7日(土)・11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

●オープニング 9:30〜(両日)

●バンド演奏

●模擬店

●フリーマーケット

●ストリートパフォーマンス

——ほか

☆静大祭「鶯歌」の詳細はコチラ

静岡県立大学 短期大学部【橘花祭】

11月7日(土)・11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

●オープニング 10:00〜

7日(土)

●入試相談会

●模擬店

●ステージパフォーマンス

8日(日)

●学科展示

——ほか

☆第19回橘花祭の詳細・更新情報はコチラ

静岡英和学院大学【楓祭】

11月7日(土)・11月8日(日)

[主なスケジュールと内容]

11月7日(土):内容

●メインステージ

10:30~11:30 軽音楽部

12:00~13:00 吹奏楽部

14:00~16:00 ダンスサークル

●招待試合(体育館半面ずつ)

10:00~16:00 バレーボール

10:00~16:00 バスケットボール

●コンビニ前

10:00~16:00 軽音楽部

11月8日(日):内容

●メインステージ

10:30~11:00 軽音楽部

11:00~12:00 吹奏楽部

14:00~16:00 ダンスサークル

●招待試合(体育館)

10:00~12:00 女子フットサル

●コンビニ前

10:00~16:00 軽音楽部

☆第49回楓祭の詳細はコチラ

静岡大学 静岡キャンパス【静大祭】

11月13日(金)〜11月15日(日)

☆静大祭の詳細はコチラ

常葉大学短期大学部 【橘香祭】

11月14日(土)・11月15日(日)

[主なスケジュールと内容]

●進学相談会 10:00〜

●模擬店

●スタンプラリー

ーーほか

☆大学祭の詳細は随時HPで更新→コチラ

静岡産業大学 磐田キャンパス【蒼樹祭】

11月14日(土)・11月15日(日)

[主なスケジュールと内容]

8日(土)

●SSU軽音楽部ライブ 10:00〜

●高校生によるダンスパフォーマンス 11:15〜

●模擬店

9日(日)

●磐田北高校生ダンスパフォーマンス 10:30〜

●ゲストパフォーマンス 13:15〜

ゲスト:こまつ、小石田純一

●ビンゴ大会 16:30〜

——ほか、トランポリン体験やバルーンアートなど、楽しめるイベント盛りだくさん。

☆蒼樹祭の詳細はコチラ

静岡産業大学 藤枝キャンパス【鳳翔祭】

11月14日(土)・11月15日(日)

[主なスケジュールと内容]

15日(土)

●オープニング 10:30〜

●Ms.Mr.コンテスト 11:30〜

●ビンゴ大会 17:00〜

●模擬店

16日(日)

●オープニング 10:30〜

●カラオケ大会 11:20〜

●ゲストパフォーマンス 12:30開場

ゲスト:東京03、エスパー伊藤、ダークホース

——ほか

☆鳳翔祭の詳細はコチラ

浜松学院大学【共創祭】

11月21日(土)・11月22日(日)

[主なスケジュールと内容]

●DiCoResミュージアム[子どもミュニケーション学科企画]

→音楽や科学、積み木など、子どもも一緒に楽しめる体験コーナーが校内に設けられます。

●野外ステージパフォーマンス

●模擬店

——ほか

☆共創祭の詳細はコチラ

Updated:2015年10月23日

せんせいの引き出し〜静岡大学教育学部 沓名健一郎先生(3)〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ大学の先生たち。静岡大学教育学部で認知科学などの視点から書写書道を研究している沓名健一郎先生は、普段どんなことを考えているのでしょうか?本企画は、大学も学部も超えたオール静岡県内大学の先生たちのコラムを届けていきます。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。講義では中々わからない先生の一端を、少しだけのぞいてみましょう。

静岡大学教育学部芸術文化過程初動文化専攻教授。

愛知県名古屋市生まれ。静岡大学教育学部書道選修卒・同大学院修了。高校2年時から大学で数学の研究室に所属し研究活動を行っていた。以後数学を中心に、生体情報、人間工学、認知科学の視点から、文字および書写書道の研究を行っている。

■日本と韓国(3)

(前回→『日本と韓国(2)』 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1519228.html)

私の勤めていた韓国の日本語学校の午前の授業は、朝3時半から7時、そして8時半から昼の12時。早朝の部は数人で、午前の部は10人程度。元空港関係の女性が多く、特にキャビンアテンダントの方は英語の発音に厳しく大変でした。「ハングル文字は優秀だから、英語の発音表記が、日本よりも正しい」というプライドからのようです。教科書に出てくるカタカナの「オレンジ」という読みですら「だから日本語は……」と愚痴です。「いやいや、英語の発音と日本語での発音は使い分けているのですよ」と説明しても、韓国人のプライドにはかないません。

「taxi」を「テクシ」、「coffee」を「コピ」などと呼ぶような韓国英語(これをコングリッシュというそうです)だってあるのになあと思いましたが、韓国人の英語の発音が世界最高峰だと言い切られ、新米教師は退散です。しかし日本語の授業なので、そこは我慢してもらうほかありません。韓国人は、できるだけ英語の発音に近づけてハングル表記にして、発音もとても近づけます。同様に、日本語の単語も日本人と同じように発音しようとします。だから韓国人は、日本語が日本語独特の抑揚やキーに合わせて外来語を変化させることに、違和感を持つのです。ハングル文字は、発音のバリエーションが豊富で、とても繊細に発音することができるように作られています。しかし韓国人は「つ」と「ざじずぜぞ」の発音が苦手なので、生徒が「ハングル文字はどんな発音も表記できる優秀な文字です。だから、韓国人はどんな発音もできます」と言うたびに、「じゃあこの発音をしてみて」と、「カツサンド」とか私の名前の「くつな」と書いて読ませると、「カチュサンド」とか「クチュナ」と、かわいらしい発音をしてくれるので、とても楽しかったです。

韓国人の名前も苦労しました。まず教室の8割が金さんか朴さんですので、呼び分けるためにフルネームで覚えなければなりません。ハングルの発音はパッチム(読まない)やリエゾン(音がつながる)などがあって難しいのです。授業では日本語として文章を作りたいので、「キムさんは〜」などと書くと「先生違います! ギムです!」と怒られます。日本語では「金」を「キム」と書きますよと言っても、「それは間違いです!」と言われてハングル文字と発音について生徒に特別講義を受けることになってしまいます。同様に「朴」はアルファベットで「Park」と書いて、「パク」と発音しなければいけません。「金」は「Kim」ですが、「ギム」と読むので注意が必要です。

昼まで働くと、次は午後1時から3時、そして午後5時半から深夜12時まで授業が続きます。韓国にも労働基準法があるはずですが。休憩時間は挟みますが、日本的な感覚の拘束時間は21時間、帰宅は深夜1時過ぎです。体力はありましたが、問題は声。声が枯れるので、お茶やショウガ茶、ユズ茶を常備して喉を保護。凄まじい仕事だったと今思います(【日本と韓国4】につづく)。

Updated:2015年08月17日

せんせいの引き出し〜静岡大学教育学部 沓名健一郎先生(2)〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ大学の先生たち。静岡大学教育学部で認知科学などの視点から書写書道を研究している沓名健一郎先生は、普段どんなことを考えているのでしょうか?本企画は、大学も学部も超えたオール静岡県内大学の先生たちのコラムを届けていきます。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。講義では中々わからない先生の一端を、少しだけのぞいてみましょう。

静岡大学教育学部芸術文化過程初動文化専攻教授。

愛知県名古屋市生まれ。静岡大学教育学部書道選修卒・同大学院修了。高校2年時から大学で数学の研究室に所属し研究活動を行っていた。以後数学を中心に、生体情報、人間工学、認知科学の視点から、文字および書写書道の研究を行っている。

■日本と韓国(2)

(前回→『日本と韓国(1)』 http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1514896.html)

韓国の日本語学校に到着。授業の進め方や教材などの説明を受け、いよいよ初の授業開講。私は自分の時間割表を見て驚きました。最初の授業が、なんと朝3時半からだったのです。

深夜2時過ぎ、ホームステイ先で目を覚ましました。韓国の都市部は、アパートと呼ばれるおよそ20階建ての建物に住み、オンドルと呼ばれる床暖房が完備されています。そのため外の寒さは全く感じませんし、家全体が暖かくトイレも洗濯物干し場ですら快適ですが、大変乾燥しています。私のホームステイ先は、日本語学院の日本語教師のユン先生のお宅。お子さんがいないため、部屋が余っているのでお部屋をお借りしました。

朝2時に起きるなんて、常識外。労働基準法はどうなっているんだ?という疑問もありましたが、韓国の飲食関係のお店は、ほとんどが24時間営業ですから、郷に入っては郷に従えなのだろうとあきらめました。しかし、朝3時半に生徒が来るなんてあり得ない。騙されているんだろうと思いながら、緊張しつつ準備を整え、朝3時前に家を出ました。事務長さんが大雪の中、家の前に車で来てくれていて、一緒に日本語学校まで向かいました。日本語学校は、インチョンというソウル郊外のニュータウン。ソウルの中心地からは、地下鉄で40分くらい。座席バス(デラックスタイプ)で50分くらいのところ。ホームステイ先から車で20分たらずですが、韓国は夜間の乗車拒否が厳しいため、深夜にタクシーでの帰宅や通勤はできるだけ避けたいところです。

授業の15分くらい前に到着。ソウルは新潟や福島と同じ緯度のため、相当寒いです。学校のあるビルはオンドルでは無いため、エアコンをつけ、ハロゲンヒーターで暖めます。そして授業が開始。なんと、50歳過ぎの男性と、韓国の大学院生女性の2人が来ていました。韓国では、出勤前に語学学校などに通う人がかなりいるのだそうです。男性は空港関係者で、日本語のスキルアップのために、女性は九州大学の大学院を受験するために、面接や研究計画書を日本語でやりたいと来たそうです。授業の内容は、日本の新聞のコラムなど時事の記事を使い、読解や音読など、かなり上級の内容でした。何回か休憩を挟み、朝7時頃終了。2人はそれぞれ職場や学校に向かいました。

私はようやく朝食の時間です。韓国では朝、屋台が充実しています。私のお気に入りは、ホットサンド。サクッと焼いた食パン2枚。間にベーコンや玉子焼きを入れただけのものをアルミホイルに包んでくれて、およそ200円。近所のコンビニでコーヒー牛乳を60円くらいで購入。ホットサンドは、いたるところに店があるので、どこが一番おいしくて安いか、いろいろ試しました。韓国では玉子に少し注意を払って見ていましたが、韓国の玉子の運送や販売方法は、日本人から見て驚愕です。玉子を運搬しているトラックは、すぐに分かります。なぜなら、荷台に玉子をピラミッドのように高々と積んで、しかも野ざらし状態で運ぶからです。つまり玉子を段ボールに詰めて運ぶのではなく、一個一個手で運んでいくわけです。割れて傷ついたりするでしょうし、一番下の玉子はいつからそこでお眠りになっているのか分かりません。本当に大丈夫なのだろうか、とても心配になりました。(『日本と韓国(3)につづく』)

Updated:2015年07月16日

せんせいの引き出し〜静岡大学教育学部 沓名健一郎先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ大学の先生たち。静岡大学教育学部で認知科学などの視点から書写書道を研究している沓名健一郎先生は、普段どんなことを考えているのでしょうか?本企画は、大学も学部も超えたオール静岡県内大学の先生たちのコラムを届けていきます。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。講義では中々わからない先生の一端を、少しだけのぞいてみましょう。

静岡大学教育学部芸術文化過程初動文化専攻教授。

愛知県名古屋市生まれ。静岡大学教育学部書道選修卒・同大学院修了。高校2年時から大学で数学の研究室に所属し研究活動を行っていた。以後数学を中心に、生体情報、人間工学、認知科学の視点から、文字および書写書道の研究を行っている。

■日本と韓国(1)

私2001年を韓国で過ごしました。

日韓ワールドカップが行われたのは2002年。当時インターネットが普及しだした頃で、韓国は未知の国。経済の大混乱の中、2003年に起こった「冬のソナタ」ブームのずっと前のことです。

2001年1月中旬のある日のこと。日本語学校で教師を募集しているけどどう? という当時の彼女(韓国人)からの突然の知らせ。その頃彼女に会うために、韓国ばかり三十回往復していたのですが、韓国に住めば通う手間が省けていいなあ……と、ついつい軽いノリで申し込んでしまったのでした。日本語を教えると言っても関係のある授業を受けた程度で、日本語教師養成講座を受けたわけでもない自分ができるものかと、半ば断られることを期待しながら電話の面接で聞いたところ、「問題ないです。人手不足なので、とりあえず十日後に来てくれませんか?」という。正直焦りました。今更断ることなんてできない。仕方なく大学やら予備校講師の仕事やらを休む手続きをとり、学会の講演をキャンセルするなど、大忙しで身辺を整理。住むところは学校が世話してくれる、給料は時給15000ウォン(当時約1500円)を保証する等の言葉を信じ、盛大な見送りを受けて韓国に渡ったのでした。

到着初日、地下鉄の駅で出迎えを受け、学校に向かいました。そして「相談があるのですが……」と教室に呼び込まれて第一声「お給料の件ですが、300W(ウォン)カットさせてください」「駄目なら帰ってもらって結構です」と院長先生。足元を見られていることに、とても焦りました。「それでは生活できないと思います」と食い下がるも、「他の先生たちはそれより安いので我慢してください」と、身辺整理を済ませ、多くの人たちに挨拶してやってきたので、すぐに変えるわけにはいきません。渋々その条件を飲んだのです。2001年当時、1997年頃から始まったアジア通貨危機の未だ真っ只中。韓国はIMFの管理体制(国際通貨基金管理体制:1997年12月〜2001年8月)にあり、街は失業者で溢れていたのです。当時コンビニ店員の給料が、日本円でおよそ100円〜200円の韓国で、時給1000円は高給取りと言っても良かったのです。しかも帰国直前に知ったことですが、その日本語学校の従業員の一割は無給だったのです。将来雇ってもらう条件だったそうですが、日本ではありえない文化に、ただただ驚愕。ここは日本では無いのです。

韓国の語学学校などは、日本の隔週性と大きく異なり、週三回、月十二回制。月末に進級試験がありました。これは日本でも取り入れて欲しいシステムだと思いました。復習も行えて、忘れる暇がないからです。私の日本語学校では、月水金が開講日。火木土日がお休みとなっていました。ただし火木土日は教材作りや会議などがあり出勤するため、完全な休みはありませんでした。

(次回「日本と韓国2」につづく)

Updated:2015年07月10日

【2015年】静岡県内大学のオープンキャンパス日程!!

★掲載大学一覧

※大学名をクリックすると、各大学のOC日程にとびます。

・東海大学 短期大学部

・東海大学(清水キャンパス)

・静岡英和学院大学

・聖隷クリストファー大学

・常葉大学(浜松キャンパス・富士キャンパス)

・静岡福祉大学

・静岡産業大学(磐田キャンパス・藤枝キャンパス)

・静岡大学(静岡キャンパス・浜松キャンパス)

・静岡県立大学 短期大学部

・常葉大学(瀬名キャンパス・水落キャンパス)

・常葉大学 短期大学部

・浜松学院大学

・順天堂大学 三島キャンパス

・日本大学 三島キャンパス

・静岡理工科大学

・静岡県立大学

・浜松医科大学

・静岡文化芸術大学

・常葉大学(浜松キャンパス・富士キャンパス)

※オープンキャンパスの日程、内容は変更される場合があります。詳細等は、各大学HPをご確認ください。

東海大学 短期大学部

2015年6月13日(土) 13:00〜16:00

★学科紹介、在学生によるキャンパスツアー、個別面談、AO入試事前面談 他。

学科紹介では、食物栄養学科「栄養教諭ってなに?」、児童教育学科「子どもの気持ちを汲み取ろう!」という各テーマを設けた紹介が行われます。

——詳細は大学HPへ >>こちら

東海大学 海洋学部

◉清水キャンパス

2015年6月14日(日) 10:00〜15:00

★模擬授業、入試説明会、マリン・カフェ(現役大学生とのフリートーク)、キャンパスツアー 他。

奨学金や就職支援体制など、保護者向けの説明会も開かれます。

——詳細は大学HPへ >>こちら

【先駆け大学情報!!】

■東海大学の学生たち

【水棲環境研究会】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1312724.html

静岡英和学院大学

2015年6月20日(土) 13:00〜(※予約制・無料送迎バスあり)

★学科説明、ミニ講義、在学生との交流、入試説明会 他。

英和オープンキャンパスのみどころは、各学科で行われるミニ講義。大学の講義を疑似体験できちゃいます!

・人間社会学科…「ディズニーの謎☆」

・コミュニティ福祉学科…「子どもと福祉」

・現代コミュニケーション学科…「安ゼミ(観光)の企画」

・食物学科…「いろいろなゼリー」(定員30名)、「感染症対策(予防接種)」

——詳細は大学HPへ >>こちら

【先駆け大学情報!!】

■静岡英和学院大学の先生たち

・コミュニティ福祉学科 見平隆(みひらたかし)先生

【誰もが幸せになる、真の介護とは?】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1460192.html

・人間社会学科 野瀬元子(のせもとこ)先生コラム

【週末は温泉にでも行ってみますか?】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1490037.html

聖隷クリストファー大学

◉社会福祉学部・リハビリテーション学部

2015年6月20日(土)14:00〜16:00(※予約制・浜松駅から無料シャトルバス運行あり)

★模擬授業、在学生との懇談会、入試説明会 他。

各学部・学科の模擬授業がテーマ別に行われます。たとえば……、

リハビリテーション学部[抜粋]

・理学療法学科 『運動って健康に良いの?』他

社会福祉学部[抜粋]

・子供教育福祉学科『赤ちゃんの動きから学ぼう ~子どもと元気に遊ぶ方法~』他

——その他の学科別模擬授業などの詳細は大学HPへ >>こちら

常葉大学

◉富士キャンパス / 浜松キャンパス

2015年6月21日(日)10:00〜15:00

★体験授業、ランチ(学食)体験、入試対策講座、他。

大学HPのオープンキャンパス特別サイトには、当日の体験授業プログラムの詳細以外にも、

先輩からのメッセージや去年のオープンキャンパスレポートなどの情報が満載です。

——詳細は大学HPへ >>こちら

静岡福祉大学

2015年6月21日(日)13:30〜15:00(※予約制)

★学食体験、在学生とのフリートーク、模擬授業、保護者向けガイダンス、入試・学部説明会、他。

——詳細は大学HPへ >>こちら

静岡産業大学

◉藤枝キャンパス / 磐田キャンパス

2015年6月21日(日)9:00〜(※予約制)

★学食体験、体験授業、キャンパスツアー、他。

——詳細は大学HPへ >>こちら

【先駆け大学情報!!】

■静岡産業大学で学んだ卒業生のいま——

浜松学院大学

◉現代コミュニケーション学部:地域共創学科/こどもコミュニケーション学科

2015年7月5日(日)、8月9日(日)、8月23日(日)(※申込不要)

★オープンキャンパス当日のプログラム詳細は、随時大学HPにて更新>>こちら

順天堂大学

◉三島キャンパス

2015年7月11日(土):9:30〜15:00

★看護体験、模擬授業、学部・学生生活紹介、進路相談会、他

ーー詳細は大学HPへ>>こちら

静岡大学

◉静岡キャンパス/浜松キャンパス

2015年7月18日(土)〜 8月7日(金)

★学生とのフリートーキング、研究室(実験室)案内、模擬授業、学部学科説明、他。

各学部毎に、オープンキャンパス日程とプログラムは異なります。

また、事前申込は各開催日の3日前に行ってください。

——詳細は大学HPへ >>こちら

【先駆け大学情報!!】

■静岡大学の先生と学生たち

・教育学部 国語教育 中村ともえ(なかむらともえ)先生

【どうして人は、恋をするの?】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1312660.html

・教育学部 芳賀正之(よしがまさゆき)先生コラム

【静岡のホビー文化に触れてみよう】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1036562.html

・静岡大学 棚田研究会

【上倉沢棚田日誌】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1486256.html

静岡県立大学 短期大学部

2015年7月25日(土)

午前の部 — 10:00〜12:00 / 午後の部 — 13:30〜15:30

★入試の概要説明、学科紹介、学科別大学見学会、実習体験、他。

——詳細は、大学HPへ >>こちら

常葉大学

◉瀬名キャンパス/水落キャンパス

2015年7月25日(土)、26日(日)10:00〜15:00(※浜松、富士キャンパスも同日開催)

★体験授業、ランチ(学食)体験、入試対策講座、他。

大学HPのオープンキャンパス特別サイトには、当日の体験授業プログラムの詳細以外にも、

先輩からのメッセージや去年のオープンキャンパスレポートなどの情報が満載です。

——詳細は大学HPへ >>こちら

【先駆け大学情報!!】

常葉大学(瀬名キャンパス)の先生と学生たち

・外国語学部 小池理恵(こいけりえ)先生のコラム

【出会いは人生を変える!?】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1494286.html

・教育学部 堀切正人(ほりきりまさと)先生のコラム

【人の弱さと強さ】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1005961.html

常葉大学 短期大学部

2015年7月25日(土)、8月22日(土)13:00〜

★共通プログラム[キャンパスツアー、寮見学ツアーほか]

(1)保育科説明・模擬授業、ピアノ体験

[A.短大と4年制度の違い B.こどもの世界と絵本 C.作って遊ぼう D.風と遊ぶ(選択制)]

(2)日本語文学科・模擬授業[カワイイの言語学/図書館再発見]

(3)英語英文科・学科説明、模擬授業[海外留学のすすめ、Let's Enjoy English]

(4)音楽科・学科説明、実技体験レッスン[演奏と入試説明ほか]

——詳細は大学HPへ >>こちら

日本大学

◉三島キャンパス

2015年8月1日(土)、8月2日(日)10:00〜15:00(※予約不要・入退場自由)

★学科概要・カリキュラム説明、就職支援体制等説明、小論文対策講座、模擬授業、他

ーー詳細は大学HPへ>>こちら

【先駆け大学情報!!】

■日本大学三島キャンパスの先生

・国際関係学部 国際教養学科 平野明彦(ひらのあきひこ)先生のコラム

【人生最後の日に聞きたい曲】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1503676.html

静岡理工科大学

2015年8月2日(日)・8月23日(日)10:00〜16:00

★学科紹介、研究室紹介、研究室見学ツアー、保護者向け説明会、個別相談、他。

——詳細は大学HPへ >>こちら

【先駆け大学情報!!】

■静岡理工科大学の先生と学生たち

・総合情報学部 人間情報デザイン学科 奥村哲(おくむら)先生

【恋のメカニズムを教えて!〜脳科学から検証する、恋愛理論〜】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1306651.html

・Rikejo Café

【理系女子による、理系女子のためのサイエンスグループ】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1362281.html

・自動車部

【フォーミュラカーを一から構想・設計・製作する学生エンジニアたち】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1119643.html

静岡県立大学

2015年8月6日(木)〜8月12日(水)(※詳細は大学HPで随時更新)

★学部ごとに開催日程が異なります。

模擬授業、施設見学、個別相談会、他(2014年度開催オープンキャンパス)。

——詳細は大学HPへ >>こちら

【先駆け大学情報!!】

■静岡県立大学の先生と学生たち

・経営情報学部 岩崎邦彦(いわさきくにひこ)先生

【実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト〜】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1380415.html

・国際関係学部 前山亮吉(まえやまりょうきち)先生

【若年層の投票率はあがらななくても大丈夫!? 前山先生の政治学講義】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1105770.html

・食品栄養科学部 山田瑞己(やまだみずき)さん

【夢は、食を通して静岡県と山梨県を結ぶこと。ワインバー[ROUTE52]を経営する学生店長】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1286186.html

浜松医科大学

◉看護部看護学科

2015年8月4日(火)(※事前申し込み必要・2015年7月5日午前9時より)

◉医学部医学科

2015年8月6日(木)(※事前申し込み必要・2015年7月5日午前9時より)

★オープンキャンパス当日の詳細と、参加申し込みは大学HP>>こちら

静岡文化芸術大学

2015年8月8日(土)、8月9日(日):10:00〜

★デザイン学部の作品展示、実技(鉛筆デッサン)講習会、在学生の大学生活紹介、他

ーー詳細は大学HPへ>> こちら

【先駆け大学情報!!】

■静岡文化芸術大学の先生と学生たち

・文化政策学部 国際文化学科 美濃部京子(みのべきょうこ)先生

【昔話から読み解く、静岡県の伝承・伝説の原点とは?】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1205150.html

・デザイン学部 峯郁郎(みねいくろう)先生のコラム

【ハーモニーに魅せられて】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1036572.html

・文化政策学部 芸術文化学科 福嶋成美(ふくしまなるみ)さん[2011年卒]

【卒業論文、その後の物語〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1465003.html

常葉大学(浜松キャンパス・富士キャンパス)

2015年8月22日(土)、23日(日)10:00〜15:00

★体験授業、ランチ(学食)体験、入試対策講座、他。

大学HPのオープンキャンパス特別サイトには、当日の体験授業プログラムの詳細以外にも、

先輩からのメッセージや去年のオープンキャンパスレポートなどの情報が満載です。

——詳細は大学HPへ >>こちら

Updated:2015年06月18日

せんせいの引き出し〜日本大学国際関係学部 平野明彦先生〜

様々な専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」をもつ大学の先生たち。日本大学国際関係学部で思想学を研究している平野明彦先生は、普段どんなことを考えているのでしょうか?本企画は、大学も学部も超えたオール静岡県内大学の先生たちのコラムを届けていきます。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。講義では中々わからない先生の一端を、少しだけのぞいてみましょう。

日本大学国際関係学部国際教養学科教授。現代思想や哲学、倫理学を担当。専門は、現代ドイツを中心とした実存思想。静岡(三島)に奉職して、今年は15年目の節目の年。百年以上の歴史を持ち、5年に一度世界中の〈哲学者たち〉が一堂に会する「世界哲学会議」が、8月にギリシャのアテネで開催される。この歴史ある会議へ参加するため、現在、発表原稿の準備に追われている。

■人生最後の日に聞きたい曲

いわゆる〈芸術〉と称するものに興味を持ち始めたのは、いつの頃からだろうか。

物心ついた時から、親父のかけるバッハやチャイコフスキーのレコードに慣れ親しんでいた僕がクラシック音楽に目覚めたのは、多分中学生になってからで、その頃ランボー詩集などを愛読し、詩人の真似ごとをしていたことは間違いない。

この頃の記憶にあまり自信はないのだが、確かなことは、中学の時すでに僕が小説や詩や絵画や音楽を愛好する〈夢想家〉だったことだ。大学に入って東京で一人暮らしを始めると、芸術づけの生活を思う存分満喫することができた。暇さえあれば神田の古本屋や上野の美術館に、さらに東京中のコンサートホールに足を運んだ。なかでも東京文化会館は、以前、友人の作曲家中村寛のオペラの初演に立ち会ったこともあって、今なお特別の場所である。

好きな同時代の作曲家と聞かれたら、ルイジ・ノーノや武満徹の名を挙げるのに吝かでないが、人生最後の日に聞きたい曲となると話は別で、マーラーの交響曲以外には考えられない。

若い頃、迷ったり悩んだりした時に救いを求めたのはいつもベートーヴェンの音楽で、シンフォニーは言うまでもなく、後期のピアノソナタと弦楽四重奏曲は、僕にとってまさしく残された最後の聖域だった。愛も正義も、何もかも当てにはならないけれど、少なくともここには確かな、信頼できる何かがある。宗教も思想もインチキな代物ばかりだけれど、ここには揺るぎない真実がある、と。それに対して、マーラーの曲には、そうしたすべての権威や指針が失われた世界が驚くほど正確に描かれている。しかも、まるで鏡を見るかのように、そこに等身大の自分自身が映し出されているのである。あるいはニーチェ風に、あぶり出されたのは〈神なき世界〉と言った方が分かり易いかもしれない。いや、むしろ人間存在に固有の不安と言うべきだろうか?

こうした実存的な不安や絶望は、19世紀以降の西洋絵画の幾つかに共通するモチーフの一つである。ゴッホの『烏の飛ぶ麦畑』やムンクの『叫び』は余りに有名だが、個人的にはルオーやクリムトやシーレの苦悩と祈りに、より親近感を覚える。実際、19世紀末にクリムトとマーラーが同じヴィーンの空気を吸っていたことは偶然ではない。

神なき時代にあって、「隠れたる神」を希求し続けたマーラーの苦悩と祈りは、とりわけ『大地の歌』と『交響曲第9番』、そして未完の遺作となった『交響曲第10番』に見ることができる。かつてニーチェが「ニヒリズムの時代」と呼んだ20世紀始めに書かれたこれらの作品のもつ時代意識は、21世紀の今もなお、少しも色褪せることはない。まるで、昨日書かれた遺言であるかのように。

なかでも、常にヨーロッパ文明を意識し、ヨーロッパに拘り続けたマーラーが、李白や王維の漢詩に着想を得て作曲した『大地の歌』は、殊のほか異彩を放っている。もう15年以上前になるが、晩年マーラーが創作のために過ごした南チロルのトーブラッハを訪れたとき、およそヨーロッパらしからぬ景観に遭遇し、初めて少しだけ謎が解けたように思われた。

Updated:2015年06月17日

せんせいの引き出し〜常葉大学外国語学部 小池理恵先生〜

大学の先生は、その専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」です。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。しかし、先生とお話をする機会ってなかなかありません。そこで、大学も学部も超えたオール静岡県の大学の先生による、web上での講義を開講。今回は、常葉大学(瀬名校舎)でアジア系アメリカ文学を専門に研究されている小池先生にお話してもらいました。

2011年、モーリシャス生まれでアメリカの学者、そしてUCLAの教授であるリオネ氏が初来日した。東北大震災の一週間前に名古屋大学で、3月11日、大地震当日には一橋大学で講演を行っていた。彼女と初めて出会ったのは、香港で国際比較文学会が開催された時である。

当時、博士論文を執筆中であった私は、インド系アメリカ人作家ムカジの作品の中でほんの数回言及されたモーリシャス(人)を知ることになった。しかし、どこにあるのかも定かでなく、漠然とモーリシャスという地名だけ(それが国名であることすら知らずに)を記憶に留めるだけだった。

そんなある日、中国系マレーシア人の友人がご主人のJICAの仕事でモーリシャスに赴任することになった。日本からはあまりにも遠いその国を訪れる友人たちはほとんどいないとのこと……

たまたま台湾に行くことになっていた私に、台湾からもフライトがあるので(この年以降、この経路でのフライトはなくなった!)是非遊びに来てほしいとの誘いがあった。2000年の夏、富士常葉大学の開学にあわせて専任講師として勤務し始めた年のことである。以来、モーリシャスの文学・言語政策・チャゴス難民・憲法とコミュニティの問題に取り組んでいるが、ちょうどモーリシャス文学の研究を始めた時、香港で発表する機会を得た。

リオネ教授は、日本人がモーリシャスのことを発表することを知り、香港まで聞きに来たということだった。それ以来、連絡を取り合っていたのだが、日本での講演を私に依頼してきた。それが2011年3月に実現することになったのである。彼女はその講演で、ノーベル経済学賞受賞でコロンビア大学教授でもあるStiglitzのエッセイを紹介した。そのエッセイで彼はモーリシャスを“Mauritius miracle,”と賞賛しその理由として、

“freeeducation, free health care and home ownership as a modelfor American society”を挙げた。

いまやモーリシャスは“rainbow” countryとして広く知られているが、それは国策としての「融和」を象徴している。しかし、Stiglitzが注目するずっと以前に作家のムカジはこの小さな島嶼国をその作品にちりばめていたことになる。

モーリシャスの特産として有名なさとうきびから作られたラム酒「グリーン・アイランド」のラベルにはマーク・トゥエインが記した言葉「神はモーリシャスを最初に造り、そしてモーリシャスを真似て天国を造った」という言葉が刻まれている。マーク・トゥエイン曰く、モーリシャスは「天国に一番近い島」ではなく「天国のモデルになった島」である。この「インド洋の真珠」と呼ばれる「島」(実はスリランカも同様に呼ばれているが)モーリシャスがムカジの作品とインタヴューに登場する。ムカジはこの「島」、またこの「島」からの移民を(1980年代後半である85年と89年)作品の中で取り上げ、我々読者に何を伝えようとしたのか。そんなことを考え続けている。

それにしてもなんという運命の巡り会わせだろうか!だから人生ってオモシロイ! 学生の皆さんにも、人との出会いだけではなく、言葉との出会いを大切にし、またそれを楽しんでもらえたらと考えている。ある日出会った言葉が皆さんの人生を大きく変えることになるかもしれない、ある日出会った人が別の世界へと導く扉になるかもしれない。だから大学の授業との出会いも捨てたものではない!

常葉大学外国語学部准教授。神奈川県生まれ。

幼稚園から静岡市在住。名古屋大学国際開発研究科国際コミュニケーション専攻。専門分野はアジア系アメリカ文学・モーリシャス地域研究。学部の卒論はナボコフの『ロリータ』。修論・博論ともにインド系アメリカ人作家ムカジの作品論。その過程でモーリシャスに出会い、様々な角度でその諸問題に取り組んでいる。

http://www.tokoha-u.ac.jp/department/language/index.html

Updated:2015年05月28日

せんせいの引き出し〜静岡英和学院大学人間社会学部 野瀬元子先生〜

大学の先生は、その専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」です。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。しかし、先生とお話をする機会ってなかなかありません。そこで、大学も学部も超えたオール静岡県の大学の先生による、web上講義を開講。今回は、静岡英和学院大学で旅行者行動を専門に研究されている野瀬先生にお話してもらいました。

疲れを癒しに温泉でゆっくりと過ごすのは、非日常の空間でリフレッシュできる時間と感じられます。温泉と聞いて、どの温泉を思い出すでしょうか?

県東部の熱海温泉や修善寺温泉、中部地域の奥座敷、川根、寸又峡、梅が島温泉、西部では舘山寺温泉など、数多くの温泉があります。また広く目を転じると、有馬温泉、草津温泉、下呂温泉など日本3大名湯をはじめとして全国津々浦々、様々な温泉に出会うことができます。

そのなかで皆さんは城崎温泉を知っていますか?「きのさき」温泉は、志賀直哉の『城の崎にて』の舞台となった地で、兵庫県北部、日本海近くに位置しています。古くから文人墨客に愛され、文人ゆかりの文学碑や歌碑が点在しています。知名度と京阪神からのアクセスの良さから観光客は多いものの、川べりの柳や建物をはじめ風情を残しており、歓楽色の少ない閑静な情緒が特徴です。しかも温泉街には浴衣と下駄を履いた観光客が数多く散策していて、街の景色になじんでいます。その数、日本の他の地域では見ることができないぐらい大勢です。

いま日本の各地で地域振興の方策として観光に着目しており、地域の賑わいをつくるための取り組みが行われています。多くの来訪者の誘致による賑やかさや地域ブランドの確立のために、今では「ゆるキャラ」まで動員した地域間の競争が起きています。これを経済効果から見ると、来訪者数の多少ではなく、どれくらい観光客が消費行動を行ってくれるのか、消費額が重要になっています。ヨーロッパでは、来訪者数ではなく、宿泊数や観光消費額の方がむしろ重要な指標となっています。1人の宿泊者は10〜100人の日帰り客数の消費額に相当するとも言われています。

そこで、先述した温泉地の宿泊者と関連が出てきます。日帰りよりも宿泊者、さらに温泉旅館内のみで過ごす人より下駄を履いて外湯をまわってくれる人は、その地域で消費行動を活発に行うとともに、その人たちの姿が街のにぎわいの一部を作り出すことにつながります。このような観点から、城崎温泉は観光客自身の満たされた滞在経験が地域に良い効果を及ぼす、その流れが非常によくできたところであるということができます。

この外湯とは、宿泊施設を伴わない湯に特化した温泉施設のことで、城崎温泉ではそれらの温泉をはしごする「外湯めぐり」が昔から盛んです。この仕組みを町全体で効果的に活用し、利用者の利便性を高めるため、バーコードやICカードで利用者を認識するシステム「ゆめぱ」が導入されています。

歴史を振り返ると、昭和2(1927)年に北但馬地震震災復興の際に敷地内で掘り当てた泉源を利用して、ある旅館が城崎初の内湯を旅館内に設置したところ、伝統を壊すものとして、司法も巻き込んだ紛争に発展し、昭和25(1950)年に和解に至っています。内湯の設置を各旅館に認める代わりに、内湯の規模を制限し広い浴場を希望する客は従来通り外湯に通うこととしたこと、宿泊者は全外湯の入浴料を免除する制度を採用したことを起点として、浴衣姿の人が多数回遊している今のまちの姿が支えられています。

―温泉地のドラマ、癒しを求めて、週末は「温泉」にでも行ってみますか?〈了〉

静岡英和学院大学人間社会学部人間社会学科准教授。

東京都生まれ。東洋大学大学院国際地域学研究科国際地域学専攻博士後期課程修了。

専門分野はインバウンド観光、旅行者行動。最近はゼミの学生と共に、学生のサードプレイスとして街のカフェや世界遺産登録された三保の松原の来訪者の行動・評価に着目した調査に取り組んでいる。

http://www.shizuoka-eiwa.ac.jp/university/gakubu/syakai/

このお話をもっと深く学びたい人へこの授業!

Updated:2015年05月20日

真っ当もぐりのススメ:静大の農×英和の調理の学び

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◎まっとうもぐり [真っ当もぐり](名)

真っ当な手段で他大学に潜り込む大学生のことを言う。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

□今回の真っ当もぐりはこの人!

〈原 奈緒美さん〉

英和学院大学食物学科卒業。今年四月からは栄養士の仕事をなさるそう。

二年の夏休みに単位互換制度を活用し、静岡大学の授業を受講。

■潜り込んだ大学はココ!

〈静岡大学 農学部〉

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■日常の中に「新しい刺激を求めて」

——原さんは、単位互換制度を利用して、どんな授業を受講しましたか?

私は静岡英和学院大学の食物学科に所属しています。ここは主に栄養士を養成する学科で、栄養士としての勉強も必要ですし、調理実習もあれば、病院食や入院患者の病状に合わせた献立作成のための知識を学んだりもします。私が単位互換制度を利用したのは、静岡大学の「フィールド科学演習」という授業です。この授業は静大が所有する藤枝市の農場で二日間行われます。例えば、みかんであれば、そのなり方や、静岡における栽培の歴史などを静大の農学部の先生から教えていただきます。そして講義が終わると農場へ行って実際にみかんの収穫を行い、そのみかんを使ってジャムを作りました。また、調理実習の際は、静大の先生方に代わり英和の先生方が指導をするので、静大の良さと英和の良さを組み合わせた講義であるなと感じました。

——それぞれの強みが活かされていていいですね。ところで、原さんはどこで「単位互換制度」を知りましたか?

英和の前田先生が、以前から静大の先生と交流を持っており、静大の農の知識と英和の食物学科における調理を活かしたお互いの大学にないものを組み合わせた授業を展開しようという試みのもと、昨年からこの単位互換授業が実現したそうです。私も前田先生の授業がきっかけでこの授業の存在を知りました。普段とは違った環境で勉強でき、普段できないことを体験できるため、人気があり、一度目は定員越えで受講できませんでした。ですが二年の六月に再度募集がかかり、参加することが出来ました。

——では、この授業を受講した決め手は何でしたか? 受講してみてよかった点を教えてください。

私は英和に通い始める前に、調理師として一度社会にでていました。当時は仕事が安定するにつれ、毎日同じことの繰り返しになっていき、新しい刺激や吸収できることが限られてしまっていました。そのような経験から、大学に入学したら普段できないことや新しいことに取り組めるのではないか、という気持ちが強くなり、単位互換授業やボランティアなどに積極的に参加しようと考えました。また今年の四月から栄養士として働くのですが、栄養士だから、給食の献立を考えさえすればいいというわけではないと私は考えています。食に携わる仕事をする限り、「農業」についても考える必要があると思うんです。栄養素の知識だけではなく、野菜のできる過程や、作られる環境などを知っておき、それらのことを含めて、食べてもらう人に伝えられるようになりたいと思っています。この授業を受講して、英和だけでは学べない新たな知識を得られたことは大きな収穫でした。また、大半の食べ物や飲み物が簡単に手に入り、それが提供される過程を知る機会などほとんどない現代において、作られる過程を知ることも出来ました。自分の手で収穫し、調理し、食べるという体験は貴重でしたし、とても楽しいものでした。

——聞いてるだけでもとても楽しそうですね。単位互換制度の利用にあたり、アドバイスなどはありますか?

事前に調べておくのもいいですが、その場で、「へぇー」と感じることも大切だと思います。なので、より多くのことを吸収したいという気持ちと、体力を持って臨むといいと思います。知らないことが恥ずかしいのではなく、その場でいろいろなことを知ろうという気持ちが大事だと思います。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◯真っ当もぐりの一日〜原さんの場合〜

●午前:農場へ移動

藤枝駅から講義受講者のための臨時バスに乗ること約15分。静大の農場へ。

到着後は近くの施設で、静大の先生による講義を1時間ほど受ける。そのあと畑へ移動し、講義で得た知識をいかしながら、収穫や調理実習を行う。受講者は20〜30名ほど。

——農場で栽培されているもの:お茶やみかん、トマト、柿、お米などが主流。

●お昼:講義と実習をまたぐ

(昼食を)持参する人もいれば、あらかじめ頼んでおいたものを食べる人もいる。ちなみに、原さんはお弁当を手作りしていったそう。

●午後:食物学科の腕のみせどころ

収穫したものを調理し、受講生みんなで試食します。15時頃に授業が終了し、帰路へ。

Updated:2014年07月24日

せんせいの引き出し〜静岡大学教育学部 芳賀正之先生〜

大学の先生は、その専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」です。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。しかし、先生とお話をする機会ってなかなかありません。そこで、大学も学部も超えたオール静岡県の大学の先生による、web上での講義を開講。今回は、静岡大学で美術科教育を担当されている芳賀先生に講義をしてもらいました。

静岡大学教育学部教授。美術科教育担当。専門は美術教育史、ホビー研究。著書(共著)は『美術鑑賞宣言』(日本文教出版)、『しずおかホビーは凄い!』(財団法人静岡県文化財団)など。趣味は美術、音楽、アニメ、ホビー鑑賞など。

http://www.shizuoka.ac.jp/subject/dept/edu/index.html

■『静岡のホビー文化に触れてみよう』

静岡市は「世界の模型首都」を掲げ、ホビーのまちづくりをめざして様々な活動に取り組んでいます。2010年7月、静岡ホビーフェアの開催と、「RG1/1ガンダム立像」が静岡のまちに立ったのは、そうしたホビーのまち静岡をアピールするためのものでした。静岡市では毎年5月になると、静岡ホビーショーを中心に、ホビーに関する様々なイベントが展開されます。「ホビーのまち静岡」が、ホビー一色となる週が静岡ホビーウィークです。トレインフェスタの会場となるグランシップは子ども連れの親子で賑わい、一方の静岡ホビーショーの会場となるツインメッセ静岡には、全国から多くの人が詰めかけ、まさにホビーファンの人々で埋め尽くされます。では、そもそもホビーとは何でしょうか。ミニカー、Nゲージ、フィギュア、ドールハウス、プラモデルなど、ホビーと称されるものは数多く存在します。共通して言えることは、いつの時代においても人は小さな世界への憧れを持っているということです。そして小さな文化を創り出してきたということです。民俗学研究家の八木洋行氏は、ホビーについて、次のように語っています。

ーーホビー(hobby)という用語の定義は明確ではないのですが、子どものおもちゃのひとつ、子馬の乗り物から派生したようです。したがって幼きものたちに、小さきものを愛しむこころを育むために与えられた子馬の玩具に、ホビーのルーツを求めることができるようです。しかし、今ではこのホビーは、子どもばかりか大人をも夢中にさせています。(シリーズ知の産業『しずおかホビーは凄い!』財団法人静岡県文化財団)

ホビーの種類は先に例を挙げたように様々ですが、木製模型やプラスチックモデルに関して言えば、その魅力とは作ることを楽しみ、鑑賞することにあります。そして、これはすべてのホビーに当てはまることですが、収集(コレクション)することにこそ、ホビーの最大の喜びがあるといえましょう。

ホビー(hobby)それ自体の日本語の意味は、趣味や道楽などと訳されますが、「製作・鑑賞・収集」といったすべての満足感を得られるものが模型なのです。日本は、質的にも量的にも、世界で最もホビーが盛んな国です。サブカルチャーの文化においては、アニメ大国、漫画大国とも言われますが、実はホビー大国とも言えるのです。その中で、日本一の模型産業を有するのが静岡であり、世界でも屈指の「ホビーのまち」なのです。しかしながら、ここに辿り着くまでには、古くは江戸時代の宮大工の活躍、そして特に昭和初期の時代から現在に至るまでの先人の努力と苦難、創意工夫がありました。

静岡は全国と比較しても木製模型メーカーが多く誕生し、戦前から模型産業が栄えた地域です。木工関連の伝統工芸と同じように、木を扱う技の継承と発展が模型文化の土壌を形成したのです。また、木材資源が豊富で地理的環境に恵まれていたことに加え、戦前と、戦後当初において学校教育と結びつき、ものづくりや科学的思考を促す教材として静岡の模型が活用されたことが、静岡模型の発展に繋がったのです。しかし、戦後、プラスチックという新素材による模型が日本に現れてからは、木を素材とした模型産業は停滞状態に陥りました。なぜなら、プラスチックモデルの金型を作るには莫大な資金を要することから、転換への道は険しく、経営困難に陥る模型メーカーも出てきたからです。

こうした厳しい状況の中で静岡のホビー(模型)が成功した理由には、アニメや漫画といったサブカルチャーとの関係が絡んでいます。

1960年代以降は漫画やアニメの興隆により、キャラクターを中心としたサブカルチャー文化とも結びつき、そのことによって静岡の模型は飛躍的に子どもや若者の間に広がりました。時代とともにホビーが多様化する中で、静岡の模型は独自の進化を遂げて来たのです。大型の艦船模型やモーターライズの戦車、MMシリーズやウォーターラインシリーズ、さらにガンプラやミニ四駆など、静岡から生まれた斬新な数々の模型は子どもから大人までを楽しませ、日本独自のホビーの文化を築き上げたのです。世界から注目されている静岡のホビー文化、皆さんもこうした静岡の文化に触れてみませんか。

Updated:2013年04月23日

せんせいの引き出し〜静岡文化芸術大学デザイン学部 峯郁郎先生〜

大学の先生は、その専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」です。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。しかし、先生とお話をする機会ってなかなかありません。そこで、大学も学部も超えたオール静岡県の大学の先生による、web上での講義を開講。今回は、静岡文化芸術大学でプロダクトデザイン領域を専門とする峯先生に講義してもらいました。

静岡文化芸術大学デザイン学部生産造形学科教授。プロダクトデザイン、デザインマーケティングを担当。125年の歴史を持つ浜松の楽器会社で33年に亘り楽器や家具、スポーツ用品のデザイン開発を担当し、2012年4月より現職。音楽と美術をこよなく愛する関西人、大阪市住吉区出身。2006年より地元浜松の合唱団に所属し、年末は毎年アクトの大ホールでベートーヴェン第九を歌う、今年(2012年)で7回目。蟹座、O型。

http://www.suac.ac.jp/education/design/

■『ハーモニーに魅せられて』

僕はいつからかハーモニーの虜になっていた。もちろん音のハーモニー、歌や楽器とのアンサンブル、究極はアカペラ(無伴奏コーラス)。更に色のハーモニー、カタチや線、構成のハーモニー、人が集まると心のハーモニー、話し声や笑い、空間のハーモニーまでも。子どもの頃の鮮烈な記憶は何と言ってもザ・ピーナッツの絶妙のデュエット! 2人の声が一つになってハモる美しさに魅せられたのが始まりだった。記憶にある最初のライブ演奏は父親のハーモニカだった気がする、当時の親父の十八番は軍艦マーチだった。独りで伴奏しながらメロディーも吹く演奏は子ども心にスゴイと思ったものだった。舌を巧みに使って穴を閉じたりしながらのリズミカルな演奏には憧れはしたがなぜかマネをすることは無かった。

次の音楽体験はやはり父親の趣味だったレコード、クラシックをメインにいろいろなジャンルの音楽が家庭にあった。小さい頃、良くクラシックのレコードを聴きながら眠った、小さな家だったからお茶の間のステレオセットの音が寝床まで充分届き、今となってはあの狭くて小さな我が家に感謝している。

ベートーヴェンは良く聴いていた。そんな中、父親が買って来たベンチャーズのエレキサウンドは衝撃的で、その新しい音楽体験は脳天を突き抜けた! 気がした。特にエレキギター&ベースのサウンドとドラム演奏のリズムとのハーモニーが絶妙で、一気にドラム小僧に変身した。新聞広告を丸めて輪ゴムで縛って作ったスティックとダンボール箱がマイドラムセット、ボカスカ叩いてよく叱られた。ビートルズの素晴らしいハーモニーと出会うのはその少し後のことで、今ではそちらの方がフェイバリットとなっている。そうこうしている内に今度は4歳年上の兄が買って来たピーター・ポール&マリーのレコード、これがまた脳天を突き抜けた。男性2人とやや声の低い女性が織り成す素晴らしいハーモニー、アコースティックギターの伴奏が温かかった。

聴いているだけでは物足りないと感じるようになり、だんだん自分でもやってみたいという衝動に駆られ、その後PPMの耳コピーに明け暮れた。レコードとほぼ同じ音にまでたどり着いたのは高校2年の頃、スリーフィンガー奏法が出来るようになってからだった。

それからは自分でいろいろ見つけて来た音楽、特にハーモニーが美しいものばかりで、レターメン、スウィングル・シンガーズ、CSN&Y、シュープリームス、サイモン&ガーファンクル、挙げれば切りが無い。高校生の頃、ガロというグループがCSN&Y 、を彷彿とさせるハーモニーで登場し、そのコピーバンドが大阪に居た。コピーバンドも素晴らしいハーモニーのオリジナル曲を持っていて、実力差は歴然としていたがその同じステージで僕らのバンドは憧れだったレターメンのハーモニーに挑戦した、今でも良い思い出だ。大学生になると更に多彩な仲間が全国から集い、中でも音楽好き、演奏好き、ハーモニー好きの友人から影響を受け、ジャッキー&ロイやミルスブラザース、フォアフレッシュメン等を良く聴いていた。2人でハモったりして楽しんでいたが、彼はポピュラーソングコンテストにも出場するほどの実力を持ち、オリジナル曲も沢山創っていた。

日本にはタイムファイブなる素晴らしいジャズ系アカペラグループが存在し、彼らのレコードやCDも沢山購入し、そのステキなハーモニーに酔いしれた。母校の芸術大学ではデザイン専攻で音・音楽以外のあらゆる「造形的なハーモニー」にも出会い、魅せられ、そのまま音楽が溢れる楽器メーカーに就職することになり、ここでまた更に楽器やスポーツ用品、家具やキッチン等の商品と人々の生活、暮らしとのハーモニーの素晴らしさと出会い、今に至る。企業人から教員に転身した今、世界や社会の中でテンションの効いたハーモニーを奏でられる人材育成に少しでも役に立てれば幸いと感じながら日々を過ごしている、いや、まだ始まったばかりなのだ。

Updated:2013年04月23日

せんせいの引き出し〜常葉大学教育学部 堀切正人先生〜

大学の先生は、その専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」です。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。しかし、先生とお話をする機会ってなかなかありません。そこで、大学も学部も超えたオール静岡県の大学の先生による、web上での講義を開講。今回は、常葉大学(瀬名校舎)で近代美術史を専門に研究されている堀切先生に講義してもらいました。

常葉学園大学准教授。教育学部生涯学習科で博物館学を担当。近現代美術史が専門。美術館学芸員を20年間勤めて、今年度から現職。著述に『宮芳平自伝』、『石田徹也全作品集』など。今秋、今冬に江戸東京博物館と静岡県立美術館で開催予定の「川村清雄」展をただいま準備中。

http://www.tokoha-u.ac.jp/department/education/index.html

■『人の弱さと強さ』

私が好きな映画の一つは、「エクソシスト」だ。ショッキングな映像で知られるホラー映画の古典だが、私はこれは人の弱さと強さを描いた作品だと思っている。悪魔に憑かれた少女を救うために、主人公の神父が苦闘する。だがこの神父自身が信仰に悩み、人生に迷う人間である。科学、母愛、敬服する老神父など、あらゆるものが悪魔に敗れ去る。万策尽きたときに神父がとった行動とは。そしてその結末と…… 。クライマックスの場面は、もうそうするしかなかった神父の人間性がさらけ出されて無残である。でも、そのどうしょうもない弱さと、それであっても、ぎりぎりのところで踏ん張ろうとする強さ。その姿は涙なしには見ることができない。

悩める人間像というのは、美術の分野ではあるパターンがあって、例えばアルブレヒト・デューラーの銅版画《メランコリア》などが有名だ。でもこれは古代哲学の考え方を引き継いだもので、弱いという観念とは別のものである。ロダンの《考える人》も同様で、もともとは人生に迷って地獄めぐりをする中世の詩人ダンテの姿が着想源なのだが、ロダンの彫刻では筋骨隆々たる巨人になってしまった。人の弱さは、アダムとイブの失楽園に端を発し、やはりキリスト教的な、あるいはロマン主義的な主題で初めて図像化される。でもその数は少ない。弱さの中に強さを表現したものは、やはり近代以降であろう。

同じロダンでも、《カレーの市民》は人間心理を雄弁に語る。6人の人質たちのなかでも、特にユスターシュ・ド・サンピエールはしみじみとした味わいがある。カレー市をイギリス軍から守った英雄なのに、ロダンが作った像は、とぼとぼと歩く情けない姿であった。だがその細部をよく見ると、左足の膝がクッと内側に入って、しっかり体を支えている。敵国へ連行されるこの人物の胸中には、後悔をはじめ様々な思いがめぐったであろう。だがここで倒れるわけにはいかない。人々を救うために立って歩かなければならないのだ。

静岡県焼津市出身の画家、石田徹也が描く人物たちも、虚ろな目をして弱々しい。横たわって、立つことさえできないやつもいる。だが、彼らは静かに時がくるのを待っているようにも見える。その絵を描いた作家本人も、不慮の事故で命を失うまで、寝食を忘れて絵筆を握り続けた苦闘の人だった。

ぎりぎりの状況に追い込まれて初めて、我々は自分の弱さを思い知り、そして強さも自覚する。悲しいのは、そのように追い込まれなければ、強さの自覚を持てないことだ。いつもほどほどの逆境で弱音を吐いては、自己嫌悪に陥る。だからといって、自分を極限まで追い込むなんてことは、そうそうできることではない。でも、いいじゃないか。そういうことは人生に一、二度あればよい。その代わり、様々な美術や映画や文学を通して、そうした人たちを探してみよう。そうすれば、人間と自分に対する信頼をときどき思い返すことができるから。

Updated:2013年02月28日

せんせいの引き出し〜静岡県立大学経営情報学部 国保洋子先生〜

大学の先生は、その専門分野で研究を重ねてこられた「知識の泉」です。先生方の知恵・雑学は大学生はもちろん、これから進学を考えている高校生にとっても驚くこと、興味深いことがたくさんあるはず。しかし、先生とお話をする機会ってなかなかありません。そこで、大学も学部も超えたオール静岡県の大学の先生による、web上講義を開講。今回は、静岡県立大学で組織マネジメントを研究している、国保先生にお話してもらいました。

静岡県立大学経営情報学部助教。経営学博士。組織マネジメントや社会起業を研究中。

学生時代のNPO、NGO活動を経て、ビジネスの世界へ。IT業界での社会人経験後、慶應ビジネススクールでMBA及び博士号を取得し、現在は、慶応義塾大学総合政策学部非常勤講師も務める。毎週月曜日は研究室にてフューチャーセンターを開催、学生と社会人が共に学んでいる。

https://ai.u-shizuoka-ken.ac.jp

■『大学生の自分』

思えば、私は、非常にできの悪い大学生でした。「皆が行くものだから」という理由でなんとなく大学に進んだものの、大教室の講義に全く興味を持てず、ひたすら窓際で突っ伏して寝ていた記憶があります。サークル活動も、薄いような濃いような人間関係が面倒になって足が遠のきました。そんな大学生生活の唯一の楽しみは、夏と春の長期休暇を使った貧乏一人旅でした。異国の街を散策し、現地で出会った人と交わす会話は本当に刺激的で、授業がある期間はひたすらバイトで資金を貯め、長期休暇で航空チケットの安い時期を狙っては旅に出る、を繰り返していました。当然ながら成績は低空飛行、必要数ぴったりの取得単位で卒業を迎え、企業に就職しました。

一方で、社会は刺激に満ちていました。自分の影響が実感できる仕事は手ごたえがあり、顧客に求められることが嬉しく、忙しくも充実した日々を過ごしていました。ただ、徐々に仕事の幅が広がるにつれて、自分の知識不足を痛感するようになっていきました。顧客の背景が理解できず適切な提案を出せない自分を悔しく感じるようになった頃、尊敬していた先輩の勧めもあり、ビジネススクール(経営学大学院修士課程)に進学しました。

大学院では、学ぶ内容と自分が働いていた時に感じていた問題意識が直結しており、自分が学んでいることが、どこでどのように役に立つのかが手に取るように見え、知的好奇心を刺激され続けました。社会人時代には接点を持ちようもなかった業界出身の同級生と交わす議論も面白く、世の中にはいろんな人がいて、いろんな考え方があり、皆なにかしら尊敬できるものを持っているものだな、と実感しました。また学生の肩書は通行手形のようなもので、「学生だから」というだけの理由で多くの扉が開かれ、私に多くの機会を与えてくれました。一度社会人経験を経て大学に戻っているからこそ、大学というものがどれほど恵まれた環境であるかがはっきりとわかったのです。

そういう中で、ああ、大学生のときの私は、「学び方」をわかっていなかったんだな、と実感しました。大学で学ぶことには、これから社会に出ていくために必要なエッセンスが、ギュッと詰まっている。それなのに私は、表面的なところで諦めて、エッセンスを吸収するところまで至らなかったわけです。あのときもう少し頑張って、学び方を学ぶところから始めていたら、4年間の大学生活はもっと面白いものになったんじゃないのかと今でも思います。もったいない時間の過ごし方をしちゃったなあ、と。あのとき、もし誰かが私に、今学んでいる知識と社会がどうつながっているかを見せてくれていたら、学ぶことで自分の世界が広がる楽しさ、知的好奇心が満たされる快感を、もっとたくさん味わえたんじゃないかな、と。

紆余曲折を経て、今は教壇に立つ側にいますが、いつも教室の隅っこに、大学生のころの自分が眠そうな目をして座っているような気がしています。私は、その大学生の自分に、学ぶことで自分の世界が広がる楽しさを伝え、目が輝きだすのを見ることを自分のゴールにして仕事をしています。

Updated:2013年02月14日