編集室より

編集部会議—12月4日(水)

2013年も早いもので残り一カ月。ニュースでも一年の終わりを感じさせるような特集や出来事を多く耳にするようになりましたね。余談ですが、流行語大賞に選ばれた「じぇじぇじぇ」。私、あまちゃん見てました。

さて、今週の会議は12月号が納品されてから初の会議ということもあり、12月号の反省会をメインに行いました。

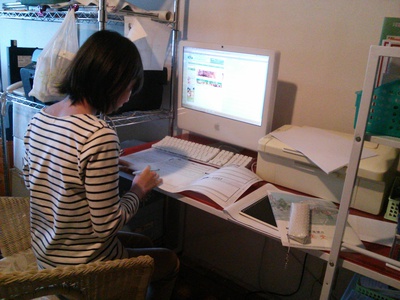

▲本日は12月号反省会。全体はもちろんですが、自分の担当箇所と向き合うってとても大事なこと。体力・気力勝負です!

今回の反省会も10月号と同じように、事前に企画ごとに振り返りシートを書いてきてもらいました。

この振り返りシートには、担当者が企画から制作を振り返る(=つくったものに対して最後まで向き合う)とともに、ノウハウや気づきを後輩へと引き継いでいくという重要な役目があります。

静岡時代に限らず、学生団体は大体4年で学生が入れ替わってしまいます。いかに伝統やノウハウを引き継ぐかという点はどの団体も頭を悩ませる共通項だと思います。

まだ型が出来上がっているわけではありませんが、この振り返りシートには以下の記入事項があり、最終的に号ごとにまとめて蓄積していきます。

・取材先の基本情報(所属や連絡先など)

→静岡時代は2006年創刊以来、雑誌を発行し続けて、これまで多くの方・団体を取材してきました。何度か登場してくださっている先生方もいらっしゃるのですが、この先の編集部員が「(過去に取材に協力してくださった)この人に取材したい」と思った際に、「いつ・誰が・なにを聞きにいったのか」が詳細にわかると役に立ちますよね。

・よかった点

→企画の立て方や取材、制作・編集までそれぞれのセクションで継続し、伸ばしていくべきポイント。振り返りシートが何号分か蓄積され、それを振り返ってみたときに、このポイントがそれぞれのセクションにおけるチェックリストになります。ここは押さえよ!みたいな感じです。

・改善点・課題

→そして最も重要なのがこちら、課題です。つくって終わり!とならないように、常に「どうすれば良かったのか」を考えます。「今回の冊子やそれぞれの企画がどのようにつくられてきたのか」を振り返って、その課題と向き合うところまでやりきることを大切にしています。それを残し、後輩へ伝えていくことが静岡時代のクオリティアップにつながるはず!

・チェックリスト

→取材先への御礼や静岡未来・シズオカガクセイ的新聞への掲載許可など、最後の詰めをチェックしていきます。すべてにチェックができたら編集長に提出。編集長が一通りチェックしてファイルにまとめ事務所に編集部員がいつでも閲覧できるように保管しておきます。

さて、気になる12月号の反省会、編集部からは具体的には以下のような意見が挙がりました。

▲ホワイトボードがぎっしり。来年の春号へつなげていけるようなヒントも垣間見えました!

【よかった点】

・取材に臨むうえで、事前にしっかりと準備をしていたおかげでスムーズに進めることができた(企画意図や3つのQを考えたうえで取材に臨むのが静岡時代の鉄則です)

・特集テーマについて編集部員みんなで話し合ったことで、共通認識をもち、考えを深めることができた

・新企画「学コンシャスな大学生直伝 ベスト・オブ・シラバス」やイントロに登場した編集長や副編集長など今までの号よりも大学生が登場して、より学生感が増した。書き手を意識的に出せた。

・10月号で課題となっていた写真の画像サイズや構図を意識し、撮影することができた

・編集部員みんなで校正することができた

【改善点】

・全体の制作スケジュールをうまく設定することができなかった。

→取材してから執筆終了までの時間がかかってしまったので細かく区切って設定していきたい

・企画の趣旨がきちんと理解できていなかったため、的外れな質問をしてしまった

・インタビューの執筆に対して、構成の指示を明確にだすことができなかった

→編集長から明確な構成指示を出すことで、よりスムーズに執筆できるはず

・写真の質が均一でなかった(暗めの写真が多かった)のと写真の余白をあまり意識できなかったため、流し込みをする際にアップになりすぎるなど苦労した

・キャッチコピーを考えるのに苦労した

→何を伝えたいか、どうやったら読者の興味をひくキャッチコピーにできるのか引き続き考えていきたい

・作業手順が曖昧だった

このように改善点が多かった号ではありましたが、前回の10月号の反省(写真の質や構図など)を踏まえて制作できた部分もありました。今回の改善点は次号4月号制作時に意識をして取り組んでいきたいです。

改めて振り返ってみて、短い期間でも密度の雑誌を制作できたのは、前回の課題を意識しながら、編集部員みんなで協力してきたからだと思いました。改善点はまだまだ多いですが、今年最後の『静岡時代』は1年の積み重ねが見えるものになるんじゃないかなあと感じています。

是非、12月号をお手に取って下さったみなさん、ご感想などいただけると嬉しいです。

最後に、静岡時代12月号の取材・制作にご協力くださったみなさん、本当にありがとうございました!

Updated:2013年12月09日

ロックに救いを求める編集長による静岡時代冬号(vol.33)「静かな岡のロックを探せ」発行のお知らせ

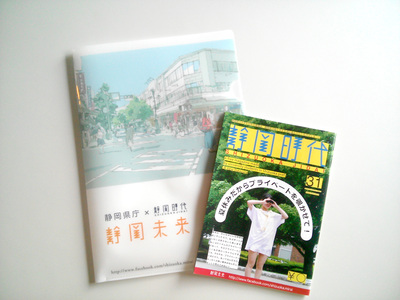

つい先日、事務所に静岡時代12月号が届きました。制作期間2ヶ月というハードスケジュールの中でしたが、無事に出来上がってほっとしました。

順次、大学を中心に配布・設置を行いますので、見かけた方はぜひお手に取ってくださいね。

どうぞよろしくお願い致します。

▲今回の表紙「時代Records」!かっこいい!かわいい!と編集部内外から好評です!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●12月号の特集ラインナップはこちら!!

p2〜p3:俺たちが知ってるThis is ロック!スターティングオーバー!

p4〜p6:そもそもロックはどのように生まれ、どう変わってきたのでしょう?――静岡産業大学 葉口英子先生

p7:ロックは時代を映す……私が知らないあの頃へ「瞳を閉じて」

p8〜p10:静岡にロックはあるのか!?――ライヴハウス騒弦店長 ノダフルタさん

p11〜p17:浜松まつりってロックじゃない?――とんでもなく浜松まつり好き 渥美久仁子さん

p16:エッセイ「ロックって何だ?」——12月号編集長 須藤千尋

p17〜p19:ロックとわたしの関係って?――静岡大学 太田裕一先生

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

12月号の特集テーマは「静かな岡のロックを探せ」!

ロックをよく聴く編集長である私が「ロックって何なんだろう?そもそもロックってここ静岡にあるのか?」という疑問を元に企画しました。

ロックは対抗意識から生まれた若者の音楽だと思います。一般的にも「尖っている」、「激しい」というイメージがつきものですよね。一方、静岡県は暖かくてのんびりしていると言われることが多い県。ロックのイメージとはあまり結びつきません。でも、静岡県でロックを探し見つけることで、静岡県の新たな一面にも気づけるんじゃないでしょうか?

構想段階では、私がロックをよく聴くという立場にあるため、既にロックを聴いている人向けの企画に傾きそうになってしまいました。ですが、若者の音楽代表格たるロックだからこそ、ロックに興味ある・ない問わず、ロックが表現しようとしているものやその変化は、私たち大学生と少なからず関係があるんじゃないかと思うんです。ロックを通して、ここ静岡県やそしてわたし自身が何者であるかが見えてくるのでは!?ロック大好き、という方はもちろん、今、ロックに興味の無い方に特にオススメしたい一冊です!

▲最新号を手にする編集部!ベテラン編集部員・野村(左)、編集長・須藤(中央)、新入部員・三好(右)。

優しい笑顔の須藤ですが、曰く、「四の五の言わず黙って読め!」。まさにロック!

●12月号編集長/須藤千尋

静岡県立大学国際関係学部4年生。福島県出身。自他認めるロック好き。きっかけは静岡県浜松市のライヴハウス「窓枠」でみたとあるライヴ。最近は、ロックを子守唄に育った副編集長・樫田とよく県内外のロックを巡る「ロック活動」をしている。普段は、静岡県立大学国際関係学部にてロシアの歴史や文化を学んでいる。

Updated:2013年12月03日

12月号入稿のご報告!

私がはじめに想像していた以上に密度の濃いものができたと思います。

先週13日の会議のご報告から入稿に至るまでの約1週間。振り返ってみると、なかなか記憶がない、というのが正直なところです。

11月14日に、特集のインタヴューの取材の為、夜に浜松まで行きましたが、思い返してみればこの日が特集の最後の取材日でした。ここからはひたすら原稿の執筆・確認。少しでも読者に伝わる原稿にする為、執筆期間は短めで限られていましたが、担当者含めみんなで試行錯誤しました。また、この辺りから空いている時間はなるべく事務所に来るように。事務所には常に誰かがいるようになっていましたね。自分の担当の記事の執筆が終わっても、まだ気は抜けません。他の部員が執筆した記事を校正をするのも重要な作業のひとつです。誤字脱字がないかだけでなく、十分に読者に伝わるのかということにも気をつけながら校正をします。

20日には全ページ埋まり、取材に協力していただいた方からの確認もいただいたので、夜の会議では編集部員みんなで一通り、校正をしました。黙々と校正し、「ここはどうかな?」と思った部分があれば相談をします。時間が許す限り、チェックは続きます。

そして、21日、最後のデータチェックをして、DVDを焼きました。実は10月号では、データを焼くのに失敗し2枚のDVDが犠牲に……。今回、うまくいくか緊張しながらパソコンに祈りました(笑)。DVDが無事焼きあがった瞬間、飛び上がってしまいました!そして、12月号副編集長の樫田と握手を交わしました。因みにDVDには「shizuokajidai33」とマジックで書いたのですが、最後の「3」は樫田が書いてくれました。このDVDを印刷会社の方にお渡しして入稿です!

▲データを焼き終わった直後の編集長(右)と副編集長(左)。分かる人には分かる編集長チョイスのポーズ。(もう少し指をたてるべきでした‥‥by編集長)

改めて、今回、取材を受けていただいた皆さまを始め、ご協力をいただいた皆さま、ご声援をいただいた皆さま、ありがとうございました。12月号発行をお楽しみにしていてください。私自身としても多くの方に手をとっていただきたいと思っています。よろしくお願い致します!

Updated:2013年11月21日

編集部会議—11月13日(水)

今回はなんと入稿前の最後の会議!私自身そんな実感がないという恐ろしい状況ですが、心の奥底で焦りの気持ちは確実にうごめいております。

静岡時代の編集部会議は大体19時スタートなのですが、今週の会議は編集長・須藤(静岡県立大学国際関係学部4年)が取材のため会議を少し抜ける、会議の進捗確認の間も必死に流し込み作業をしながら聞く人がいるなど、12月号の過密ぶりは凄まじいです。

ちなみに今回の12月号は、夜の取材が多いんです。そしてさらに、普段は中部での取材が多い傾向にある編集部が、今回は西部が多いのです。特集の軸となるインタビュー企画4つのうち3つが西部での取材。どんな人が登場してくるのか、楽しみにしていてくださいね!

残り一週間をきった12月号、「大学生にとってロックとはどういう存在か?」を聞くページでは大学祭シーズン真っ盛りということでみなさん忙しく、最後までアポ取りに苦戦しました。今回の会議ではその枠も無事決定。そんな紆余曲折を経てようやく全てのページに見通しがついた時は、少し胸をなでおろしました。

二ヶ月もない製作期間で企画・取材・執筆を行うということで苦労することもありますが、急な取材に応じてくださる皆さんのことを考えると、そうも言ってられません。取材と執筆、その後の配布まで全力をつくすのみです!

ちなみに本日の会議では、次号4月号の編集長が決定!静岡県立大学食品栄養科学部2年の小池が務めることに!

残り一週間は、編集部員各々が授業の合間など、すき間時間を見つけて編集作業や忘れてはならないキャッチコピーを考える作業へとうつります。

私自身担当の記事が部内でのブラッシュアップの真っ最中で、ああでもないこうでもないと部員同士で意見交換をしています。この作業が時間はかかるものの、様々な価値観を持つ読者に届けるのだからこそ「いかに伝えるか」を考えなくてはならないなと実感します。少しヒヤヒヤしてくる時期ですが、ギリギリまで粘って、読者が「面白い!」「なるほど、ガッテン!」と思ってもらえるような記事をかきあげようと思います!

これからが勝負だと信じて残り一週間を編集部は駆け抜けます。

来週の編集部日誌では皆さんに校了のお知らせができますように。

Updated:2013年11月16日

編集部会議—11月6日(水)

あれよあれよという間に11月になってしまいました!入稿までちょうど二週間!少しぞっとしていますが、連載企画は取材を終えたところも多く、今は各々執筆に取りかかっています。

執筆の際、私たち静岡時代が意識していることは、「読者が何を知りたいか」「読者に何を伝えたいか」です。シンプルで当たり前のことですが、これを欠いてはただの自己満足になってしまいます。例えば、限られた文字数のなかで、軸を決め、その軸を分かりやすく、強いメッセージにするために、たとえそれが自分の書きたいことであっても、一歩ひいて優先順位が低ければ思い切り削ります。

だからこそ、先方へ確認していただく前に、企画担当者、取材同行者、(余裕があれば取材へ同行していない編集部員)に、読者の目線に立って「一度読んだだけで分かるかどうか」をチェックしてもらいます。

さて、今回の会議のメインは12月号のレイアウト決め。

▲今週はレイアウト決め!前号に引き続き、ふくわらい形式でレイアウトを並べていく編集長

こうして並べて、特集の一連の流れを客観的に見ることはとても重要です。A5サイズでメインとなる写真をおき、読み応えのある一定文字数を確保するとなると結構レイアウト面でできることは限られてくるのですが、そこに甘えずどう見せるか、どんな写真を撮影するかを意識していきたいです。きっと写真で伝わり方も大きく変わるはず!

10月号の反省をふまえ、静岡時代が次に目指すのは「写真のレベルアップ」!

カメラの画素とかブレとか初歩的な部分はもちろんですが、どんな構図で見せるのか、どん欲に追求していきたいです。

例えばそういう意識付けでいえば、特集のイントロを飾る「大学生の思うロックって?」のページ。このページには、ロックミュージシャンの卵から賛美歌好きまで様々なキャラを持った大学生に登場してもらいます。そのキャラを引き立たせるような写真、コピーを考えていきたいと思っています。「写真もコピー」です!一つの特集をつくるうえでどのような視線誘導で何を伝えるのか、ということを改めて意識する時間になりました!

入稿まで残り2週間を切り、特集のアポ取りや取材も終えるところがいくつか出てきました。

そのなかで私も取材に同行したり、自分の担当企画の取材も終えましたが、今回もまた「ロック」というテーマに対して新たな発見ばかりで純粋に楽しさを感じるものばかり。ロックという抽象的な概念だからこそ、幅広い立場の人それぞれの切り口が見られ、興味深いです。

一方で、「静岡」と「大学生」の関連性をどうロックに絡め伝えていくか、今回の企画はそこが勝負所です。

私も副編集長として全体を見れるように頭と体をフル稼働していかねばです。

しっかり休みをとりつつ追い込みをしていきます!発行をお楽しみに!

Updated:2013年11月09日

編集部会議—10月30日(水)

先週の編集部日誌が大変おくれてしまいました‥‥!

先日の会議は10月最後の会議。12月号の話し合いが始まったのが9月はじめくらいなのですが、もう11月とは驚きです……!

静岡時代は季刊誌で4・6・10・12月発行。大学の長期夏休みを考慮した発行スパンなので、6月と12月は前号の締め切りから次号締め切りまでが約2ヶ月と短いです。それもあってか、静岡時代の制作に携わっていると時間の流れが急激に早く感じることが多々あります。

ちなみに締め切り前は、徹夜になることがあるので、そうなったらもう曜日感覚も狂ってしまうわけです。あ、でも大学の講義があるときはちゃんといってますよ!

▲今週の編集部会議はなにかがおかしいです。魔女と魔導士と猫。

実は、今日はとある人のお誕生日祝いも兼ねた会議でした

さて、12月号制作も短い期間ではありますが、企画の構成を固め、それぞれの企画の取材先候補の情報収集までなんとかこぎ着けました。

ロックは難しかった‥‥!(まだまだ現在進行形ですが)企画を固めるのにも、「ロックが好き」というのが企画のスタートだったのですが、この「好きなものを企画にする」というのは本当に難しいです。

読者を置き去りにしてしまって自分のための企画になってしまうことが多く、それをいかに外へ向けるかに苦しんだこの数週間でした。

ただこの企画を読んで、「ロックを楽しめるようになってほしい」「ロックを身近に感じてほしい」だけじゃ企画として苦しいんです。ついついそこにいきがちなんですが、「ロックを通して何をみたいの?」と思考を繰り上げていくことが大切なんです。

今は企画担当者を決め、順次アポ取りに移る時期。まずは無事にアポがとれますように!

また取材先が決まっていない企画に関しては編集部員から候補を募ったのですが、どのような基準で取材先を選ぶか、なぜその方に取材するのかの理由をきちんと考えなければいけないなと改めて思った会議でした。この企画を読んで読者にどう感じてほしいかというのは勿論ですが、その為にどうすればいいのかというのをこれからもっともっと考えていきたいです。

入稿まであと2週間と少し。読者のみなさんに素敵なものを届けられるように、これから更に気合を入れて頭をフル回転させて頑張ります!

Updated:2013年11月04日

編集部会議—10月23日(水)

毎週水曜日に行われる静岡時代の会議、なぜか雨天率がとても高いのです(10月号副編集長の木下さんも言ってましたね)。

今回もいつもどおり雨マークでしたが、夜遅くまで頑張ったおかげで雨のピークは避けられたようです。良かった!

さて、今週の会議には、静大浜松キャンパスからはるばる入部希望の男性が会議見学に来てくれました!

実は入部希望者は今月に入って五人目。ありがたいことに編集部のモテ期が到来しております。新入部員の方も意見を出したり取材に行ったりと早速大活躍で、編集部に新たな風が毎週吹き込まれています。静岡時代編集部に興味のある方はhenshu(ここに@を入れてください)shizuokajidai.orgまで!

今週の会議では、先週の会議で部員から得たロック感や疑問や違和感を吸収した編集長が新たに書き改めた企画書を共有しました。企画を立てるうえで難しいのは、いかに自分の疑問をみんなの疑問にするか。いわば、いかに巻き込むか、ということ。

▲本日の編集部会議。締め切りまで一ヶ月をきり、徐々にピッチをあげていかなくてはいけません!

今回の企画も編集長須藤の「ロックがわからない」が出発点になっていますが、これってちゃんと説明出来る人って限られると思うんです。でも、いざ考える立場に置かれないと、ロックに対して疑問を持たない。先週の会議で編集長の疑問をぶつけられた編集部員が気づいたように、「言われてみればわからない」日常に埋もれた疑問なんじゃないかと思うのです。

しかしこれから企画への協力をお願いしたり、限られたページでその疑問に読者を巻き込むためには、できるだけシンプルな言い方で、「この企画で何を知り、何を伝えたいのか」がしっかり伝わる企画書の作成と企画趣旨の提示が必要不可欠。一週間悩んだ編集長の練り上げられた企画書は、その試行錯誤の努力がひしひしと伝わり、今回の企画を届けることが楽しみになってきました!

▲前回の課題をふまえ、12月号の企画書をブラッシュアップ。編集部員ひとりひとりが知恵を絞ります

そんな改訂版企画書では「穏やか」などロックとはかけ離れたイメージを持つ「静岡」により照準を合わせました。身近にある事物に絡められると、投げかけられた疑問が自分本位のものになることって多いんじゃないでしょうか。私たちが知らず知らずのうちに参加している祭りに潜むロック精神を探ってみたり、静岡の名物ライブハウスに突撃してみたり、静岡でしか見いだせないこの疑問の活路を見出そうと部員一同うんうん唸っておりますので、お楽しみに!

私副編集長はというと、ロックは「自分だけのとっておき」だと思っています。音楽にしても、ロックに傾倒する人って概して「大衆っぽいもの」に抵抗を感じている人だと思うのです。それは音楽に限らず、生き様やファッションもそうで、「普通はこうするけど私は」や「みんながこれ着るなら私は」っていう、自分が普通だと思うものへの反抗心が人をロックな方への向かわせるんじゃないかと。人それぞれ「普通だと思うもの」は違います。だからロックの定義が人によって違うのは、当たり前ですよね。

ただ、今回この企画でロックについて編集部員で話してみると、「ロックとお祭りは似ています」や「ロックは痛みを発散するものです」「感情をぶつける曲はみんなロック」など、個人によってこれほどまでの定義の差が起きてしまうのか!と驚き、こんなに統一されていないのに日常に溢れているキーワードって他にあるのか?と思ってしまいました。

だから私は、自分とは違うロック観に一つでも多く出会いたい。そんな野望をこっそり持って、本企画へと臨んでいます。

さて、次はいよいよ記事の執筆者の決定と、取材をお願いする方へのアポ取りが待っています!この企画への想いをいかに伝えるか、いかに巻き込ませていただくか、が重要になってきます。編集部内から巣立つこの疑問は、どれだけの人に刺さるのか、ドキドキしながら企画磨きへと邁進しますので、ご期待ください。

Updated:2013年10月26日

編集部会議—10月16日(水)

前回編集長の須藤からも紹介いただいたように、私自身二度目の副編集長です。(しかも前回も12月号……これは運命?)

特に今回12月号の副編集長としてしなければならないのは「編集長が思い切り悩める土壌を作ること」だと考えています。連載企画のスムーズな進行は副編集長の任務の基本的なことですが、ここが滞るとトップの頭脳となる編集長の不安要素は驚くほど増えてしまいます。

前回の教訓を活かして「『あの企画どうなってる?』と聞かれて答えられないことはない!」副編集長になれるよう、頑張ります。

さて、今週の会議は一言でいうと、「濃かった」です!

▲連載を取り仕切る副編集長・樫田

静岡時代の編集会議は、基本的に連載の進捗確認からはじめます。

全体的に見て「先方からの連絡待ち」が目立ちますが、着々と取材日は決まってきているように感じます。

ただ、ここで難しいのが「取材日を調整するのに、取材・執筆担当者と取材先の都合がどうしても合わない」という事態。

いつも静岡時代の特集や連載企画のアポ取りは基本弾丸です。当たって砕けろの精神です。そんな突然の連絡にもかかわらず取材に協力してくださる皆さんの優しさにはいつも感動すら覚えてしまいます。しかし弾丸だからこそ取材・執筆執筆担当者が先方の都合と予定が合わず涙を飲むこともしばしば。今回も起こったその事態に、取材・執筆者を急遽変更することで対応しました。期間の少ない12月号だからこそ、編集部のチームワークでより丁寧に面白い誌面を作りあげたいものです。

次に今週の会議のメイン事項、編集長による12月号特集企画の初プレゼンです。

編集長が何度も何度も改訂を重ねた企画書を元に、その構成と何を問い、何を伝えたいかというイメージを編集部員にドキドキしながらも伝えていきます。

特集企画の頭脳はもちろん編集長ですが、一人の人の頭で考えられることには限りがあります。企画をブラッシュアップし、より県内の大学生に届くものに押し上げるのは編集部員一人一人の役目です。皆が同じ方向に向かって一つの雑誌を作り上げるためには、この最初の企画と意識の共有がとてつもなく大事だと思います。

「ロックの境界ってどこから?」「ロックって音楽だけ?」そんな疑問が多くの編集部員から出てきました。私達静岡時代編集部員はもちろん皆がロックに精通しているわけじゃありません。皆がそれぞれの持つ「ロック」に対するイメージの違いが特集企画について話し合うにつれて色濃く出てきて、そのイメージを共有することで、この企画を大学生に向けて発信するための道しるべがおぼろげながら見えてきたように感じました。最後はみんなで「うーーん」とうなってしまいましたが、部員全体が編集長の疑問と同じ地点にたつことができた密度の濃い会議になったと思います!

次週の会議では企画を部員全員で「これでいこう!」とゴーサインが出せるところまでもっていきます。寒さに負けじと制作に熱を入れます!

静岡時代にしか出来ない「ロック特集」を私達は作ります!そのキーワードはもしかして「祭り」……だったりして。

Updated:2013年10月21日

編集部会議—10月9日(水)

今週の会議では12月号の進捗状況とともに、10月号の反省会を行いました。12月号制作期間ではありますが、主に10月号の反省会がメインでしたので、今週の会議レポートは10月号編集長・天野が報告します。

まずはじめに12月号の議題。主に連載の進捗状況を企画担当者に確認していきました。12月号は時間のない中でどんどん取材先、そして取材日程を組んでいかなければならないので、スピードと編集部内での連携が重要になってきます!

4年生の私は最後の静岡時代制作です。後輩へのフォローを意識しつつ、楽しみながら且つ真剣に制作に取り組み、良いものをつくりたいと思います。

そして、10月号の反省会へ!今回の10月号の反省会では、事前に各企画の取材担当者ごとに振り返りシートを作成してきてもらい、会議で編集部全体で確認をしていきました。今まで、編集部内での反省会ではこのように振り返りシートというものを作成したことがなかったので、初の試みでした!

▲輪になって、ひとつひとつの企画ごとに意見を交わすので、これが結構持久戦。

効率よく且つ密度の濃い反省会のやり方はまだまだ模索中な編集部。

▲今回、試験的に導入した振り返りシートと10月号を手にしながら、反省会は進みます

この振り返りシートは最後まで企画と向き合うということと、後輩への引き継ぎ、そして数年後の後輩にとっても「この号がどのようにつくられてきて、何が良くて、何が課題なのか」というノウハウの蓄積が見えることはきっと役に立つだろうと思います。初の試みでしたが、紙媒体で記録に残すというのは重要なことだな、と私自身感じました!

気になる10月号の反省会。具体的にはこのような意見が多く上がりました。

【よかった点】

・取材前に、取材をする部員間できちんと打ち合わせをして、情報共有を行った状態で取材をすることができた

・入稿前にじっくりとキャッチコピーやタイトル、レイアウトを編集部内で話し合い、意見を出し合うことができた

・より良い記事になるように、文章を何度も書き直して、納得のいく記事に仕上げることができた

・思い描いていた企画内容にピッタリ合う取材先を見つけることができ、さらに想像以上のお話を伺うことができたので、興味深いメッセージをつくることができた

【改善点】

・写真の撮り方、画質が粗い(←静岡時代の次の課題は写真ですね!)

・取材先の方との連絡のやり取りについて、編集部内でうまく連携ができていなかった

・記事の流し込みの作業が遅かった

・先方への原稿確認が入稿日のギリギリになってしまい、迷惑をかけてしまった

・写真の構図についても、取材前にある程度話し合いをしておくべきだった

・取材時に、取材内容を録音できていない!というトラブルが多かった

以上のような意見が主に挙がりました。

苦しんだ分だけ思い入れのある号になった編集部員も多いように見受けられましたね。

良いところは継続し、課題はひとつひとつクリアーしていきたいです。

そこで、私、10月号編集長の立場から見た10月号の振り返りを簡単にまとめてみました!

ズバリ!10月号の・・・

【10月号編集長の思うよかった点!】

・編集部員内で共有できたこと(キャッチコピー、タイトル、レイアウト、そしてこの反省会についての意見も!)が多かったので、「編集部員全員で作り上げた10月号!」にできたこと

・お寺という特集テーマは、必ずしも誰もが惹きつけられるものではないからこそ、今回の10月号は、「どのような文章やレイアウトだったら読者が興味を持つか」という意識を編集部で徹底できた

【10月号編集長の思う改善点!】

・写真の画質について!(→写真の撮り方、設定さえ意識・注意すれば、すぐに改善できるはず!12月号は特にこれを意識していきましょう!)

・流し込みを早く済ませて、キャッチコピーや全体の質を高める時間を増やしたい(→取材が終わり、記事が書けたらすぐに流し込みをすませて、編集部内でできるだけ多く校正作業をして、より良い記事になるようにがんばりましょう!編集部員ひとりひとりが読者です!)

全体を通して、やはり改善点が多いな、と思ってしまいます。しかし!編集部員全員で作り上げた10月号だなと、反省会を通して改めて感じることができたので、達成感というか充実感に満たされています!

まだまだ、配布やアンケート調査など10月号は続きますが、改めて反省会を終えてみて、10月号の編集長をやらせてもらったことへのありがたさ、得たものの大きさを感じました。

Updated:2013年10月11日

編集部会議—10月2日(水)

さて、先週の会議レポートでも少し触れましたが、予告通り、12月号の副編集長を紹介します。

静岡大学人文社会科学部2年の樫田那美紀です。これから制作を進めていくにあたって、企画をはじめ色々と相談にのってもらおうと思っています。

静岡時代の制作において、縁の下の力持ちになってくれている副編集長を任命するのは編集長です。

編集長のサポートはもちろん、全体を進めるためにスケジュール管理や各担当者との連絡、細かな気配りが必要なポジション。「ある程度制作に携わっていて、副編集長をやったことのない人」や「経験はまだ浅いけど信頼できる人」「編集長が気兼ねなく相談やお願いできる人」などを考慮して決めていきます。

今回の12月号副編集長は、実は2度目の副編集長。

「今回の特集を一緒につくれたら面白い」と思い、副編集長経験者ですが、お願いをしました。

編集長ともども、どうぞよろしくお願いします。

▲12月号編集長と副編集長はこの2人!

過去に「ロック活動してきます!」と浜松の街へと繰り出した名コンビ、編集長・須藤(左)と副編集長・樫田(右)

さて、肝心の特集ですが、10月号の次号予告を見た方はご存知かと思います。

12月号は「ロック」です!そう、あの「尖っている」とか「激しい」というイメージの「ロック」です。私が元々、音楽が好きでその中でもロックを好んで聴いているのですが、聴いているうちにだんだんとロックが何かわからなくなってきてしまいました。「そもそもロックって何なんだろう?」。この疑問から今回のテーマが生まれました。

特集では、「ロックって何?」というそもそも論から、静岡にロックはあるのか?というところも扱いたいと考えています。今は企画構成を練っていますが、静岡とロックの関係の取り上げ方に悩んでいます。

静岡時代は「静岡の要素」が絶対的に欠かせない最重要事項。それが一番難しいのですけど、「静岡時代だから読める」とみなさんから思っていただけるような号に今回もするべく頑張りたいと思います。

▲今週の会議はまずは連載の進捗確認から!……事務所が手狭です。

特集がまだ漠然としているので(いつも企画書がある程度まとまってから会議におとし、編集部内で練っていきます)、今週の会議は先週に引き続き、連載の進捗確認や取材先決めを行いました。

連載に関しては今のところ、順調な気がするのですがどうなんでしょう……?期限を細かく区切って早めに進めたいものです。

また、12月号においていまとても葛藤していることがあります。

実は、新企画を立ち上げたこともあり、いつものページ数に収まらないという現実に直面。「もういっそページ数を増やしたらどうか!」ということで、12月号ではページ数を増やすことを考えています(なんと50ページ超!因みに10月号は48ページでした)。しかし、印刷会社さんに出していただいた見積もりで、予想以上にとコストがかかってしまうことが判明しました……。ここも悩みどころですね。

そんな悩みどころの多い12月号制作と並行して、10月に入り、各大学で10月号配布もスタート。基本、人力です。

お昼休みの手配り配布や、学内に設置されているラックにも定期的に補充をしています。

静岡時代10月号、水色のウインドブレーカーを見かけたら、是非お手に取ってご覧ください◎

(だから、3、4年生も大学に来てね!)

●お寺好き編集長による静岡時代最新号「おてらいくおてらいふ」のご案内はこちら

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1153240.html

▲大好評の10月号。文芸大でも配布をしてきました。「わたしお寺すごく好きなんです!うれしい!」という声も!

来週の会議からは12月号特集の話も具体的に進めていきます。個人的には編集部のみんなの意見を聞くのがドキドキしつつも、楽しみです。そして、これからだんだんと取材も入ってきますが、スケジューリングをしっかりして、確実に進めていきたいと思います。

Updated:2013年10月06日

お寺好き編集長による静岡時代vol.32「おてらいくおてらいふ」発行のお報せ

先日、事務所に待ちに待っていた10月号の冊子が届きました!

刷り上がった実物を手にして、無事に10月号を発行することができたことを実感でき、とても嬉しく思います。

気になる10月号の出来ですが!とても見どころたっぷりの内容になっていると思います。

そこで、ここで改めて10月号はこんな号だよ!という紹介を簡単にさせていただきたいと思います!

10月号のタイトルは「おてらいくおてらいふ」

お寺が大好きである編集長の私が、そもそもお寺ってなんだろう?と考えた一冊です。

もちろんお寺に興味がある人もいれば、興味がない人もいます。お寺に興味がない人や、お寺を遠くの存在だと感じている人にとっては、お寺についての一冊と聞いて、少し身構えてしまうかもしれない。でも、私たちの通う大学のはじまりはお寺にある、そう考えるとお寺って意外と身近な存在なのかな、と感じませんか?

そんな遠いようで近いお寺のことを、改めて考えてみたら、それぞれが持っているお寺の見方が変わるかもしれない。そのようなきっかけを作りたい、そういう思いで作りました。

そして、お寺の見方が変わるようなきっかけを作ると同時に、お寺っていいな、行ってみようかなというところまで思ってもらいたいというのが私たちの想いです。

▲編集部内で大好評の今回の表紙!

表紙デザインは、静岡時代や静岡未来のロゴをつくっていただいたマレノワデザインの亀澤希美子さんにお願いしています

さて、気になる10月号の特集ラインナップはこんな感じです。

p2~p3:ところで、お寺ってみんなどう思ってる?大学生のおてらいくおてらいふ

p4~p6:そもそもお寺ってなんのためにあるのでしょうか?——静岡大学 大宮康男先生

p7:甘党?いえ、僕らは「寺党」です。寺党の思うお寺の魅力とは?

p8~p10:静岡仏女さんに聞く、仏像の魅力とは?——仏像大好き!静岡仏女こと望月純子さん

p9~p15:巨鼇山清見興国禅寺を歩きませう。——清見寺 二十四代目住職 一條文昭さん

p16:エッセイ「私がお寺が好きな理由」——10月号編集長 天野和佳子

p17~p19:ちょっと賢い!?お寺の味わい方——静岡県立大学 立田洋司先生

今回の10月号は、インタビュー文ももちろんですが、どのようなレイアウトやキャッチコピーだったら、読者が興味を持ってもらえるか、を編集部員みんなで考えることができたのではないかと思います。制作期間が比較的長いということもありますが、お寺というすべての人の心を必ずしもつかめるとは限らないテーマだったからこそ、できるだけ多くの人に興味を持ってもらうにはどうすればいいかという部分に特に気をつけたので、そういったところにも注目して、この10月号を読んでいただきたいです。

また、特集だけではなく連載も見ごたえたっぷりの内容です!静岡を代表する「炭焼きレストランさわやか」の工場見学や、この10月号で一年ぶりに復活した企画「1ヶ月」も見どころです(果たして今回の10月号では何をテーマとして取り上げたのか?!)、そして大学間交流に焦点をあてた新企画「真っ当もぐり」まで。隅から隅まで読んでいただきたいなと思っています。

▲納品日、「写真撮るから冊子もってー」と言ったらこの状態に。欲張りな編集長。

▲静大のラックにも配下してきました!ちなみにこちらの水色のウインドブレーカーがインターン生につくっていただいたものです!

さて、このような魅力たっぷりの10月号をできるだけ多くの人に読んでもらうためにも、私たち編集部一同、多くの人に冊子を届けられるよう、配布を全力で行っていきます。ですので、みなさん、この10月号や水色のウインドブレーカーを見つけたら、どうか手にとって読んでみてください。

また読者アンケートも実施していきますが、10月号のご感想などいただけたら嬉しいです。

そしてそして、次号12月号も動き出しています。こちらも応援をどうぞよろしくお願いします!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10月号編集長/天野和佳子

静岡大学情報学部。静岡県出身。お寺好きになったのは小学校の修学旅行で京都・奈良を訪れたのがきっかけ(その後の彼女の小学生時代〜現在にいたるまでのお寺への執着に関しては本誌エッセイをご覧ください)。普段は、静大情報学部にて情報通信産業における経営戦略を学んでいる。10月号が発行され一段落したかと思いきや、いまは卒論に追われている大学4年生。

Updated:2013年10月01日

編集部会議—9月25日(水)

さて、10月号校了後、初の会議でしたが、内容は12月号に関するものでした。毎回冊子の納品後に反省会を行うのですが、納品がまだだったため、ひとまず今日の会議は10月号編集長による簡単な総括のあと、次号12月号について話し合うことになりました。

● 静岡時代32号入稿報告はこちら!

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1147680.html

12月号は、まだ特集の企画が固まっていない為、今回は連載の担当者決めと取材先の案出しをしました。取材先は、男女比や取り上げる大学のバランス、最近のバックナンバーとのかぶりに気をつけながら、全員で意見を出し合い、決定しています。ホワイトボードに板書しながら進めるのですが、前に立ち慣れていないため、緊張しました……。

▲10月号校了後、早速12月号へと動き出す編集部。このあと打ち上げもあるので、巻き巻きのペースで進めました!

実は12月号は入稿まであと1ヶ月半程度(静岡時代は大学生の長期休みを考慮し、【4・6・10・12月発行】という若干変則的な発行スパンになっています)。正直、かなり焦ってはいますが、それでも12月号を制作する上で「これは意識したい!」ということあります。それは読み手をきちんと意識すること。今、考えている企画は個人的な思い入れがかなり強いものです。その為、読者のことをないがしろにして、企画を立ててしまいそうになりますが、「これを読んで読者にこうなってほしい」という想いを常に持って、制作に臨みたいと思っています。

そして、今週の会議は早めに切り上げて、10月号の打ち上げをしました。打ち上げって大事ですよね。広いお座敷だったため、某大学のサークルと相席になったことは予想外でしたが、乾杯の音頭をとる10月号編集長・天野に「声はりあげないといけないけど、大丈夫?」と聞いたところ、にんまり笑顔。天野は某居酒屋さんでアルバイトをしているので余裕だとのこと。かっこよかったです。そのあと、念願のお刺身を食べたことは覚えているのですが、味の記憶があまりなかったり……。何はともあれ、楽しい打ち上げでした。

10月号の配布や12月号制作もまだまだこれからですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

Updated:2013年09月29日

静岡時代32号入稿のご報告

ご報告が少し遅くなってしまいましたが、静岡時代10月号、先日無事に校了することができました!

先週の会議は入稿日前日ということもあり、いつもの会議報告がばたばたしてしまって出来ませんでした。

今回は会議から入稿までの長いようで短い編集部の奮闘をご報告したいと思います。

●9月18日(水)会議

入稿日前日ということもあり、部活の合宿などで来れない編集部員を除いて、ほぼ全員の編集部員が会議に参加しました!

会議の前半は編集部員内で、原稿を出力し、誤字脱字はもちろん、文章の表現方法は適切か、企画のことを初めて知る読者が分かるかどうかをチェックしていく校正作業を行いました。

とても細かい作業になりますが、読者の方により伝わるメッセージを届けるために、大変重要な作業です!編集部員ひとりひとりが「読者」になって、それぞれの企画と向き合います。

▲校正中の編集部。いつもこんな感じで追い込んでます!

そして後半は、ツイッターでもつぶやいた通り、いつもネックなキャッチコピーとタイトルです。

今まで、キャッチコピーとタイトルは、各企画執筆者にも相談をしながら編集長が決めていたのですが、キャッチコピーは多産多死。そう簡単に出てくるものはないし、そう簡単に決められるものではないと歴代編集長は言います。編集長ひとりで考えるのではなく、とにかく数多く出して、出てきたキーワードを掛け合わせれば、なんかいいの生まれるんじゃないか!ということで、今回は編集部内みんなでキャッチコピーやタイトルも考えよう!ということになったのです。

初めて会議の場で考えるキャッチコピーとタイトル。どのように進めようか考えたところ、とにかく数が欲しいということと、遠慮や恥じらい、これでいいのかという不安、そういうものをなるべく軽減しようと、各企画ごと一枚のA3用紙を用意して、「思いついたら書く!」を繰り返す形にしました。合言葉は「多産多死」。

少し様子を見たところ、嬉しい誤算がありました。前の人が考えたコピーやタイトルに対して、「これいいと思います!好きです!」や「寺党は絶対入れたい!」、そして「これはなくてもいいのでは?」に対して「私は欲しいと思います!」など紙面上に意見のやり取りがありました。直接話し合うことの良さもありますし、こういうやり取りも直接やった方がいいんじゃない?と言う方もいるかもしれませんが、これなら後から加わった人もすぐに共有もできますし、編集長という立場としては、このように部員みんなで作り上げることができて、とっても嬉しいことでした!

●9月18日(水)会議終了23:00~

そしていよいよ追い込みです。私を含め編集部数人で、事務所に泊り込みで作業を続行しました。

この、入稿日前日から入稿日にかけての泊り込みは、静岡時代ではほぼ恒例ですが、私は静岡時代に入ってから初めての泊り込みの作業だったので、合宿気分でワクワクしました!

追い込みの作業で、私が担当したのは、会議の時に部員が考えてくれたキャッチコピーとタイトルの案をまとめて、ひたすら練り直す作業でした。

キャッチコピーは、読者が"この記事おもしろそう!読んでみよう!"と思ってくれるフレーズを入れることが重要。タイトルは、この取材で一番聞きたいことは何かを読者に伝えるフレーズを入れることが重要。ということで、私は一から記事とにらめっこ!どのような記事なら読んでみようと思うか、そもそもこの取材では何を聞きたかったのか、初めてこの記事を読む立場になったつもりで、何度も何度も考えていきました。

正直、このキャッチコピーとタイトル決めの作業が、今回の作業で一番つまづいた箇所だと思います(笑)。

ですが、途中表紙のデザインの亀澤さんからいくつかの表紙イメージ案をいただき、それを見た途端、気持ちがぐんとあがって、引き締まりました。

そして同様に、会議中ツイートをした際、リツイートしてくださった静岡市生涯学習センターさん、応援メッセージをくださった☆なぁこ☆さん、もちさん、ありがとうございます!とても嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。

●9月19日(木)朝~

表周りの広告データも無事いただいて、残すは最後の詰め。キャッチコピーとタイトルの最終決定です。煮詰まりに煮詰まった特集A企画のキャッチコピー、そしてあともう少しな気がする特集D企画のキャッチコピー。

苦悩しましたが、なんとか決めきることができました。「読者が分かり易いキャッチコピー」というのがまた少しわかってきた気がします。「印象的に!」というのを意識しすぎてしまったことが今回の反省点です。目に留まっても、分かりにくかったり、気持ち悪かったら、読みませんもんね。

そして、入稿日に駆けつけてくれた他の編集部員の協力もあって、最終校正も終わり、無事に入稿日にすべての編集作業が終了!

印刷会社さんにデータを引き渡しました。

データをDVDに焼いて印刷会社さんにお渡しするのですが、DVDが焼きあがったあの瞬間の達成感は、人生で一番かもしれません!

すぅーっと肩の荷が下りた感じがしました。

▲データを焼き終わり喜ぶ編集長・天野(右)

そして、次の日の、印刷会社さんからのデータチェックも無事に済み、校了(制作作業完了!)しました!

(入稿後、何か所か修正点があり、印刷会社さんへ文字修正をお願いしてしまいました。大変お手数おかけしました。ありがとうございます!)

以上が、入稿日までの作業の振り返りです。

校了できたといっても、まだとても重要な作業である、配布が残っています!

校了を済ませて、大きな安堵感、そして今までを振り返っての反省点が押し寄せてきますが、配送から配布まで、気を抜かず、また走り続けたいと思います!

多くの人が手にとってくださるように、配布もがんばりますので、どうかみなさま、これからも応援よろしくお願いします。そして、ぜひこの10月号、手に取って読んでください!

最後に、10月号発行のため静岡時代の取材にご協力してくださった方々、協賛してくださった方々、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

Updated:2013年09月22日

編集部会議—9月11日(水)

残りの時間をしっかり逆算して、間に合いそうじゃないところは編集部内でフォローし合うなど追い込んでいます!順調なところもそうでないところも、作り込みが甘いところはないかなど、今週どれだけ追い込めるかで、できることの幅が違ってくるはずです。

さて、今回の会議では、全体の進捗確認とともに全体のページ確認を行いました。

実は、今回の10月号、とある事情で6ページもの自由に使えるページが出来たのです。そこで、この自由に使えるページを上手く利用して読者がいいねと思うコンテンツを作りだせないかを話し合いました。

例えば……

・静岡時代紹介ページ

→よくやってますよね。静岡時代って、特定の大学のサークルや部活というわけではないので、大学内に部室がないんです。なので、読者の大学生からしてみたら、だれが、どんなことをしているのかって知る機会が少ないと思うんです。なので、きちんと、どんなことをしているのか、何をやろうとしているのかを言い続けるってなんだかんだ大切です。

・スタッフ募集ページ

→これもよくやってますね。やっぱり常に大学に部室があるわけではないからこそ、こちらも常に言い続けていないと、いつの間にか「○○大のスタッフが急激に減った!」「○年生だけ少ない!」みたいなことになります。ちなみに、現状は静岡県立大学のスタッフがいま2名しかおりません。あんなに認知度もあって、読者層は必ずいるのに、いったいなぜ!!!!!

・静岡未来の一周年記念ページ

→静岡県庁と共同運営している静岡未来が10月10日で1年を迎えるんです。これからは、幅広い静岡県の大学生の専門領域を活かして、静岡県を盛り上げて行けないかと戦略を練っています。静岡時代だけでやるよりも、県内の多様な大学・学部の専門知識を活かした方が面白いものができると思うし、「静岡県のPR」という目的に関与する学生が増えて行くことが最大の効果を生むはずです。なので、「一緒につくろう」みたいなことをお伝えしたいわけです。協力者は常に募集中です。

・カレッジサミットのこれからページ

→前回6月号で、静岡県の大学の学びのPRする「カレッジサミット構想」(学びに特化していますが、ノリ的にはいわゆる大学の合同学園祭)について、「プロジェクト始動しました!協力者募集中です!」という旗をあげましたが、読者のみなさんが、カレッジサミットについて知りたいと思ったとき、「どこへ行ったらどんな情報がみれるのか」そのアクションを引き起こすようなページを設けるのも必要かなと。「投げっぱなしにならない」これも静岡時代におけるルールです。

・大学間交流ページ

→これまでは結構、静岡時代の活動に特化したものが多いですが、これは違います。静岡県内の大学間で行われている単位互換制度やその類となるものを活用したことありますか?興味はあるけど、例えば単位互換制度だったら他大学に行くのは、遠いんじゃないかとか、むしろ意外と知らない人も多いのかもしれません。ですが活用してみると、これまでの自分の専門分野が他大学の異なる専門分野とコラボレーションすることで、違った見方ができると思うんです。隣の大学にどんな先生がいて、どんな授業が行われていて、どんな学生がいて、学食はどんなで、っていろんな発見があると思います。私たちは『静岡時代』を通じて、読者にそうした先生や学生を紹介しているけれど、実際に読者自身がアクションを起こして、体感できるような制度やものをPRしていきたいと思うんです。

6ページなので、これら全てが構成できるわけではありませんが、可能な限り盛り込みたいと思います。ぜひ詳しい内容は10月号本誌で見てください!

話は変わりますが、実は、今日の会議には編集長はいませんでした!北方領土について学ぶために全国から学生が集うゼミナールの静岡県代表として、静岡時代編集部から10月号編集長の天野和佳子(静大4年)と樫田那美紀(静大2年)が、北海道に行っていたんです!

2人がゼミナールで見てきたもの・感じたものにつきましては、静岡未来に掲載されているので是非ぜひご覧ください。

↓↓静岡未来で掲載された記事はこちら↓↓

『北方領土問題を学びに』

『自分の目で見た、北方領土』

編集長不在ということで、今回の会議は、わたくし副編集長・木下が取り仕切ることになったのです。各企画記事の進み具合を確認しながら、「10月号もここまで出来上がってきたんだなぁ」としみじみ感じました。もちろん、締め切り一週間前でできていなかったら相当まずいんですが(笑)。特に特集記事は初め「お寺」をどうやって取り上げたらいいのか、ストーリー作りはどうするかと悩んだので、毎週毎週会議で話し合い、状況確認していくにつれて10月号が形になっているのがわかり嬉しく思います。残り一週間!気を引き締めて頑張ります!

▲自分の担当箇所を進める木下。副編集長としての全体管理と自分の担当(特集と連載2つ)も責任をもって進めなくてはです。

10月号ラストスパートの中ですが、実は、今回ちょっとだけ12月号の話もでました。12月号の制作期間はたった2か月。そろそろ動き出さなくては間に合わないのです。次号編集長は静岡県立大学4年の須藤です。どんな企画アイデアがあがってくるのかお楽しみに!

そしてそして、この前も少しお話した、これから静岡時代が行う新しい企画についても現状報告などが行われました。10月号で忙しい時期ですが、平行してそちらの企画もしっかり話し合っていかなければいけません。編集部の中でもそれぞれの企画の中心者が決まりそれぞれの企画で会議も設け話し合いが行われています。そちらの詳しいレポートなどもこれから行っていきたいなと思います。

とにかく今は10月号締め切り一週間前!編集部一同頑張りますので10月号、楽しみに待っていただけたら嬉しいです。

Updated:2013年09月14日

編集部会議—9月4日(水)

休み明け最初の副編集長のお仕事は、連載企画、特集企画ともにそれぞれの内容が今どの段階まで進んでいるかの整理。「特集のこの企画は、○○さんが担当で、現状、原稿まで出来ていて編集部内で記事の確認をしている」だとか、「連載のこの企画はもう先方確認も終わっている」とか。

なんと締切りまで2週間を切ってしまいましたから、見落としている部分があるといけないのでしっかり一つ一つの確認が大切なのです!

まだ今週中に取材がある企画もあります。締切まで残り少ないですが、質の高い雑誌をつくり、読者や取材に協力してくださった方々が喜んでくれるようなものをつくれるように編集部員一同ラストスパート頑張ります!

通常は週一の会議で顔を合わせる編集部ですが、締切前は会議以外でも編集部員で溢れています。ワード等で作成した記事を実際に冊子に載るテキストに入れ込む「流し込み作業」をしたり、キャッチコピーをああでもない、こうでもないと考えたり、……締切間近はもっと大変なことになります。なにが起こるか分かりません!

ちなみに、過去の入稿直前アクシデント

・写真のデータがきちんと保存されていない(=担当者に連絡。ソッコーで写真を送っていただく。加工からやり直し)

・パソコンの稼働しすぎでフリーズ。画面まっくろに(=とりあえず煽ぐ。ひらすら祈る。)

最近では写真データはあらかじめ注意を促し、頻度は少なくなりましたが、パソコンのフリーズは一番やっかいです。無事、入稿できるよう気を引き締めていきたいところです!

▲全体の進捗にしても、記事そのものにしても細かな気配りが大切です。

さらに、今日の会議では先日まで静岡時代にインターンに来てくれていた学生さんたちに作っていただいた「静岡時代、静岡未来グッズ」が届きました!まだ全部のグッズが届いたわけではないのですが、私たち編集部員も缶バッチとステッカーをいただきみんな大喜びでした。本当に可愛いんです!可愛くてお洒落です!このグッズたちはこれから先、取材に協力していただいた方々や静岡時代を支援してくださる方々にお渡ししていきます。

●インターンシップ生によるグッズ制作奮闘録はコチラ!前編・後編

▲静岡時代と静岡未来のグッズ!ステッカーと缶バッジ、そして取材時に活躍するであろう腕章です!

10月号の話し合いももちろん、静岡時代では新しい企画のお話もいくつか進めています。学生がもっと社会とつながりを持てるようなそんな楽しいイベントの企画です!私自身イベントの企画が大好きなので、考えるのが楽しくて仕方ありません。でも、ただやりたいことをやるのではなくて、「静岡時代だからできることってなんだろう?」ということをまず考えなくてはいけません。雑誌にしても、イベントにしても、「これをつくることで、誰に、どんないいことがあって、だからつくる」ということを言葉にするって案外難しいですけど、静岡時代の強みをいかし、参加者やつくる側にとっても「いいね!」といえるものをどの企画も編集部一同力を合わせて考えていきたいと思います。

10月号に話は戻りますが、締切2週間を切り、私自身も静岡の仏像マニア、静岡仏女さんの取材をしたり、特集の他の取材報告を聞いたりして、もうお寺に行きたくて仕方ありません。「こんな見方があったんだ!」とか、全然知らなかったお寺トリビアだとか、お寺には本当に魅力がたくさん。お寺は静岡のまだ知られていない魅力の一つだと感じています。多くの方に10月号を手にとっていただき、10月号の冊子とともに静岡のお寺巡りをしていただけたら嬉しいです。

Updated:2013年09月07日

編集部会議—8月28日(水)

今週は、8月最後の会議でした。編集長に立候補してから早3ヶ月。10月号制作期間も残り約20日(!!!!)数字にすると、なんとも怖いですが、勢いをつけていきたいところです。

さてさて、今週の会議報告です。

連載は、おおよそ順調……と思いきやアクシデント発生です。

「SNAP from campus」という大学生が街の人からの質問に答えていく連載企画なのですが、この企画は、編集部員が静岡県内の大学へ赴き、学生に突撃取材しています。学食や学生ホール、学生が出没するところをスケッチブックとカメラと色ペンを持って、どきどきしながら声をかけている編集部。たまにフラれます。それでも、学生の答えを集めるべくもう体当たりです。いつもそんな感じでつくっています。

「載りたいのに声がかからないゾ!」という方いらっしゃいましたら、是非編集部まで。伺います!

→→henshu(ここに@をいれてください)shizuokajidai.org

この日、静岡文化芸術大学へ取材へ向かった編集部員から一本の電話がありました。

「……学生が、いない!!!!」

そう、いまは夏休み。大学にちらほら学生はいるものの、割り振られた枚数の撮影が不可能という連絡でした。

これは完全なるスケジュールミスです。大学生への取材・写真撮影に取りかかれていないところが多かったので、割り振り枚数を見直し、編集部内で協力して、対策を立てていきました。不安もありますが、ひとつひとつ進めて行けるよう頑張っていきたいところです。

そして特集企画へ。先週の課題であったアポ取りですが、無事に、すべての取材先へのアポが取れました!

そこで取材日の確認や、取材への同行者を決め、どのような写真が必要なのか、どういうことに注意して写真を撮るかということを編集部内で共有していきました。写真の撮影って本当に難しいですよね。ついつい同じような構図の写真ばかり撮ってしまったり。誌面において、言葉よりも早く伝わるのがビジュアルの強さです。うまい下手ではなく、読者に伝えるということを意識した、意図のある写真を撮るように心がけたいです。

そして今日の会議の話し合いのメインでもあったレイアウト決め!

今まで、冊子のレイアウトは、編集長を中心とした少数メンバーでレイアウトを決めてきました。ですが、それだとどんなことを意識してレイアウトが作成されているのか、編集部内でなかなか共有できないですよね。「このレイアウトだったら、こういう写真がここに入るといいよね」といったような実感のある話し合いをしたいと思い、今回の10月号からは特集のレイアウトを編集部内の会議の場で作成し、編集部内の間でもレイアウトに関して情報を共有していこうということになったのです!

そこで、用意したのが、このレイアウトのサンプル画像を印刷してラミネートしたもの。

静岡時代のレイアウトは基本的にふくわらい形式でおおかた構成されます。これまでの8年間培ってきたレイアウトパターンをパズルのように組み合わせていくんです。もちろん、足りないときはつくります。

会議では、実際にそのレイアウトサンプルをホワイトボードに貼り付け、この記事はどのようなレイアウトがいいかを話し合っていきました!

初めてのレイアウト決めの話し合いだったので、私自身も、「このような取材には、このようなレイアウトがいいのか、なるほど!」と大変勉強になった話し合いになりました!バックナンバーの『静岡時代』の見方も変わりそうです。

▲身を乗り出す編集部。数あるレイアウトパターンからそれぞれの取材に合うのはどういう様式がいいのか考えます

話し合って行くなかで、前回の号からインタビュー企画を3Pに固定したことから、片開きから始まり、見開きページと続くパターンのレパートリーがもう少しあるといいかなという課題もでてきました。

一つ一つ、ちゃんと皆で情報を共有して決めていくということは、大変だけれど、大切なことなのだな、と感じました!

この調子で、これからも10月号、がんばっていきたいと思います!応援よろしくお願いします!

Updated:2013年08月30日

運営部会議ー8月26日(月)

大変遅くなりましたが、前回運営部会議のご報告です。

まずはいつもと同じく1週間の互いのスケジュール共有を行い、

現在取りかかっているorこれから取りかかる予定の企画内容について打ち合わせました。

中でも、「静岡未来」での企画が3本ほどありますので、それらについての話が多かったですね。

(直近では、県庁のインターン生によるレポートが良い例です→ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260951834029835&set=a.179280012197018.18201.174268652698154&type=1&theater )

できるだけ多くの学生に関わってもらえるFacebookページにしていくという考えがありますので、

静岡時代関係者でなくても記事を書いてもらえるようにするのは、こちら側の準備によるところもありますので、

企画一連の流れや、記事執筆における要点をまとめていくワークシートを作成し導入するなど、

試行錯誤で編集体制としてもバージョンアップを図ってきています(本当に良くなってきた、はず)!

休憩中のひととき。静岡未来の1週間の投稿スケジュールを見つめる担当の梅島。

静岡未来では、次週にもいくつかの新しい特集を抱えております。

今週は準備、取材にと心地よい忙しさです。ぜひ来週の投稿内容も楽しみにしていただければと思います。

インターンレポートは一区切り、県の事業レビューについてだったり、

かと思えば、一部学生は北海道へも旅立ちます(北方領土ゼミナールというものに参加してきます!)。

静岡未来は1周年を迎える秋までにどこまで変化・改善が行えるのか、

私自身楽しみです。

投稿予定の特集も目白押しですので、来週も楽しみにしていてくださいね!

Updated:2013年08月29日

編集部会議—8月21日(水)

今日の会議の前にも、相談役のゆみさんと打ち合わせをしました。打ち合わせでは、会議で話し合いたいこと、編集部員と共有したいことは何か、というようなことを話し合いました!この打ち合わせがあるからこそ、有意義な会議になり、会議でもスムーズに話し合いができるわけですね!

そして今日の会議についてです!

まず連載から!連載企画では、取材が済んでいる記事が多く、「執筆は何日までにするのか」「先方への確認は何日までにするのか」というように、締切日を設定していきました。きちんと予定通りに進めるのは、簡単なことではないですが、連載企画は8月中に記事をレイアウトに流し込んでいけるといいですね(流し込みは、InDesign上のレイアウトフォーマットに写真や文章を配置して、実際の誌面イメージをつくっていく行程です。静岡時代では、その行程を「流し込み」と言っているんです)!

そして、打ち合わせでも相談をしていたのですが、『1ヶ月』という企画を、今回の10月号で復活させないか、という話へ!

『1ヶ月』という企画は、以前まであった企画で、大まかに説明すると、あるテーマ、例えば「1ヶ月蝉を集める」「1ヶ月おみくじ引く」「1ヶ月カツ丼食べる」など、「1ヶ月、どこか悲哀のあることをする」という企画です(説明が大まかすぎてすみません)。

この「1ヶ月」、本当に人気があったのですが、(ただ「何をするか」という企画の難易度が高く)昨年の10月号を区切りにお休みしていました。

ここ数ヶ月の間に、学生から「あれ終わっちゃったの?カレンダーのやつ」と復活を望む声を多くいただき、ページ数もあまっていることだし、「1ヶ月」あると誌面全体も面白いし、締まるし、企画難易度だって乗り越えてやろう!ということで、編集部にも聞いてみたところ、全員一致で『1ヶ月』の復活案が可決されました!個人的にも、『1ヶ月』の企画は、以前からとても好きな企画だったので、自分が編集長を務めるこの10月号で復活してくれて嬉しい限りでした!

そして、今回の号の「一ヶ月」では、何のテーマを取り上げるかを決めていきました。“誰もがちょっと呆れるようなテーマがいいよね”という意見や、“こんなのを1か月続けるの?よくやるなぁと思わせるテーマがいいよね”という意見を参考に、今回の号の『1か月』で取り上げるテーマは……、内緒です。見てのお楽しみです。一年ぶりの「1ヶ月」、楽しみにしていてくださいね。

そして最後に特集の企画ですね。特集の企画は、教授へのインタビュー①以外は、すべてアポ取りができました!なので、今日の会議では、まだアポが取れていない先生の次なる候補を探したり、取材の同行者を募ったりしました。締め切りまでの時間もあり、「無事に取材に協力してくださる先生がいらっしゃるのか」不安が勝って、焦りを感じることもありますが、これからも気を引き締めて、誠意をこめて企画趣旨を伝えて行きたいと思います。

▲どこか不安げな表情の編集長。ここから編集長を支えるのが編集部員みんなの役目です。

そして読者が「いいね!寺いってみよう!」と言いたくなるような号に!!

来週からは徐々に取材がはじまります。静岡のお寺や仏像にとっても詳しくて、ブログも書かれている一般女性の方や、清見寺という血天井で有名な清水のお寺や、お寺の建築様式などに詳しい静岡県立大学の先生などがいらっしゃいます!私、取材が楽しみすぎて仕方がありません!

どうか今後も順調に進むように、見守っていてくださいね!よろしくお願いします!

Updated:2013年08月23日

静岡時代夏季インターンシップ録:後編

2013年の夏休み、静岡時代編集部に常葉大学造形学部の学生がインターンシップに来てくれました。「企業へのインターンシップで得られる経験ももちろんあるけれど、静岡県の大学生や卒業生が主体的に活動を行っている現場での経験も貴重なもの」と先生が我々静岡時代をインターンシップ先として推薦してくれました(恐縮です!)。

静岡時代にとっては初のインターンシップ。今回のインターン生は常葉大学造形学部の山下綾さんと澤田麻衣さん。ビジュアルデザインコースを専攻されているそうなので、雑誌のレイアウトをはじめ静岡時代のデザインやグッズ制作に関わっていただくなかで、何か得てもらえたらと思います。

そんな静岡時代初のインターン生による、2週間のインターンシップ報告後編。彼女たちは静岡時代インターンシップでなにを得るのでしょうか!?静岡時代初のインターンシップはいかに!?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月12日(月)報告:澤田麻衣(常葉大学造形学部)

こんにちは、インターン生の澤田です。

インターンシップ後半の一日目となる今日は先週から取り組んでいるグッズ制作をしました。コストや品質を考慮しながら発注先の候補をまとめたものとグッズのデザイン案を発表し、その中から決まったデザインの文字の大きさを変えたり、色を変えたりするなど最終的な調整をしました。

初めてのグッズ制作で不安でしたが、「使いたい」と言っていただいて嬉しく、やってよかったと感じました。

私はステッカーと腕章を担当したのですが、ボツになった案も別のものとして使いたいというお話をいただき、そのこともとても嬉しく思いました。缶バッジとウインドブレーカーを担当している山下さんも(先週データが消えるというアクシデントは起こりましたが)なんとか巻き返し、とても素敵なグッズデザインを制作し、一緒に発表も切り抜けました!

▲ちょっと分かりにくいかもしれませんが、出来上がりまでのお楽しみということで!ご愛嬌。

わたしたちの制作した静岡未来に関するグッズのデザイン案は、県庁の担当者の方に確認していただくため、この日でいったん区切ることになりました。

明日からは雑誌『静岡時代』のレイアウトのテンプレートを制作していきます。レイアウトは内容をより良く伝えるための大事な土台だと考えています。このテンプレートも使っていただけるそうなので、静岡時代らしさやおもしろく見せるなどしっかりと考え、作っていきたいと思います。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月13日(火)報告:山下綾(常葉大学造形学部)

こんにちは、インターン生の山下です。

今日は、先週取り組んだ静岡時代と静岡未来のグッズの修正と、静岡時代の雑誌の新しいレイアウトの構成を行いました。

グッズのほうでは、私の担当してる缶バッチ、ウィンドブレーカー、澤田さんの担当しているステッカー、腕章のデザインがひとまず完成したので、県の担当者の方へ確認していただこうとご連絡しました。すると、「すばらしいですね」とのお言葉をいただきました!自分たちでデザインしたものが、グッズとして形になるということがとても嬉しいです。グッズが出来上がるのが楽しみです。

とはいえグッズの制作時に、またスペルのミスをしてしまいました。同じようなミスをしてしまい反省しました。自分だけで確認するのではなく、辞書で調べて確かめたり、他の人にも確かめてもらうようにしたいと思います。

静岡時代の雑誌の新しいレイアウトについては、「まず今の静岡時代のレイアウトパターンになにが足りないのか?どんなレイアウトがあったらうれしいか?」という話し合いをしました。

やはり静岡時代はインタビュー記事が多いので、そちらはかなり充実しています。そこでひとつ「これがあったらいい!」というレイアウトとして、「リスト系」があがりました。見開き1ページでなにかをリストにして紹介できるようなページがあったらいいですよね。確かに静岡時代のバックナンバーをみていてもリストページはあまり見当たりません。

あとあがったのは、連載企画「一ヶ月」のレイアウトのバージョンアップ。一ヶ月なにかを集める、一ヶ月なにかをする(例えば、「一ヶ月、蝉を採集!」「一ヶ月、おみくじをひきつづける」「一ヶ月、カレーを食べ続ける」といったような一見楽しそうだけど、よく考えるとちょっとしんどい)こちらの企画は、読者に人気だそうで、リニューアルしたいのだそう。今よりも、カレンダーっぽさを出したいというオーダーです。

そこで、私はリスト系のレイアウト、で澤田さんが一ヶ月のレイアウトを担当させて頂くことになりました。見やすくて綺麗で、いまの静岡時代の雑誌になじみ、編集部の皆さんに使いやすいようなレイアウト(=静岡時代さんはデザインに長けた学生さんばかりというわけではないのです)ができるように頑張っていきたいです。

▲グッズ制作とはまた違った難しさ!思考を巡らせ、残りの期間3日ですが、がんばります!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月14日(水)報告:澤田麻衣(常葉大学造形学部)

こんにちは、インターン生の澤田です。

8月14日の前半は主にレイアウトのテンプレートを作る作業をしました。私は静岡時代本誌の連載企画「1ヶ月」を担当しています。1ヶ月間なにかを集める、なにかするというテーマにそった記録のページを担当しています。カレンダーっぽさを出して欲しいということと、手作り感を出しつつ品があるものというキーワードにそって作るのですが、決められたページサイズの中で作るため、構成しようとすると写真を入れる枠の大きさが小さくなってしまったり文字を入れる大きさが無くなってしまったりなど、絶対条件として「読みやすさ・見やすさ」があるので、この部分をどうよく調整するかが課題になります。

後半は会議に参加させていただき、10月号の取材の進捗状況について報告や課題を聞きました。その中で先週取り組んできたグッズの発表をさせていただき、編集部のみなさんから「かわいい」「使いたい」「全種類欲しい!」と言った声をいただきました。使ってくださる人の声を聞くことは、自分の制作のための力になるものだととても感じました。

▲会議にて発表したグッズのデザインイメージを食い入るように見つめる編集部員

インターンの期間も早いものであと2日間で終わってしまいます。雑誌作りの構成やグッズの作成など普段聞けないことを聞いたり、できないようなことを経験することができとても有意義な期間でした。残り2日、取りかかっているものを完成させ、より良い経験ができるよう頑張ります。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月15日(木)報告:山下綾(常葉大学造形学部)

こんにちは、インターン生の山下です。

インターンシップも今日を含めてあと2日。あっという間です。

今日は、澤田さんは午前から『静岡時代』の連載企画「ハタチの社会見学」の取材へ袋井市へ向かいました。そうです、編集部の会議報告でもたびたび話題にされていた「炭焼きレストランさわやか」の工場見学です(うらやましいです)。毎日一万個ものハンバーグが製造されているんだそうです。すごいです。

私はというと、『静岡時代』の連載企画「まちの回覧板」の執筆を行いました。先週取材へ伺った浜松市楽器博物館です。初めての取材、初めての執筆で、最初は言いたいことを淡々といれていました。しかし、文の流れをつくることが重要で、どの内容をどこに持っていくかを考えることが大切だということが分かり勉強になりました。また限られた文字数のなかで伝えるという難しさを実感しました。

さらに今日は、静岡時代の新しいリスト系のレイアウト、また先週のグッズの発注に関する問い合わせをしました。

レイアウトでは、まずどこに着目させるのかタイトルの重要さ、そしてその強さ(惹き付ける力)など、レイアウトも、執筆と同じく流れを作ることが大切で、何に関しても流れというものは重要なものなのだなと思いました。さらに、画像を配置するための枠であるフレームツールの位置がずれていたのに気づかず、ご指摘を頂いてそういった細かいところにもっと注意を注がなくてはいけないなと感じました。

グッズは、発注の前に問い合わせをするという形になっており、インターン中に発注ができないので残念です。出来上がった物をぜひみたいなと思いました。

▲グッズのデザイン案を出力したもの。形になるところを見たいです。

明日でインターンシップが終わります。レイアウトの修正点をいただいたので、なんとか形にしていけるよう追い込みたいと思います。明日も頑張っていきたいです。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月16日(金)報告:澤田麻衣、山下綾(常葉大学造形学部)

大学の先生に紹介していただき、8月5日から2週間、静岡時代さんにインターシップに来させていただきました。最終日ということでこの2週間を振り返ってみようと思います。前半の1週間は主にグッズ制作、後半の2週間目はグッズ案の修正とレイアウトのテンプレート作りをさせていただきました。その途中文章の校正やインタビュー取材などもさせていただき、今までに知らなかったことや、やったことのなかったものをたくさん経験させていただけた機会となりました。

(インターンシップを振り返って:澤田麻衣)

ファンをつなぎとめるもの、記憶として思い出すきっかけとなるものであるグッズを作りたいということで、静岡時代さんのコンセプトやどういったものが欲しいかということにそってデザインを考えました。私はシールと腕章の担当だったのですが、意味合いを詰め込みすぎてしまい、シールにはむかないデザインとなってしまったため、もっとシンプルなものにした方が良いといったアドバイスをいただきました。何個か出来た案の中から絞り込んだものを少しずつ修正し一つのデザインができあがりました。デザイン発表の際、「使いたい」や「かわいい」といった言葉をいただき、とても嬉しく、やってよかったと感じることができました。グッズを作る前に雑誌(読み物や物語)の構成についてもジブリ映画のトトロを例にして分かりやすく説明いただき、グッズを作る際の参考にもなりました。

初め、静岡時代さんについて大学生を中心に作っている雑誌であることは知っていましたが、その裏で運営部の方が静岡時代さんを支えているということは今回初めて知りました。2週間目のレイアウトのテンプレート作りなどはまさに、より雑誌の内容にできる幅を増やせるようにという運営の仕事だそうで、「運営の仕事はこういう地味な作業ばっかりだよ」と仰っていましたが、こういったことから雑誌が変わっていくのだと考えるとその仕事の全形は雑誌の記事と同じくらい大きなものであると感じました。私はレイアウトの中でも一日一枚集めたものを写真で紹介するカレンダーの様なレイアウトを担当しました。決められた大きさの中で複数の素材を置くのは、写真の面積を大きくしようと思うと日数を入れる場所が無くなってしまったりなど難しく感じました。タイトルも含めて全体の雰囲気を合わせることについては、考えていることをうまく反映することができず、悔しい思いもしましたが、タイトルと日数を手書きに合わせることで雰囲気の流れを作ることができるというアドバイスをいただき、乗り越えることができました。

▲インターンシップ最終日、レイアウト作成の追い込みです。

色々なことを経験させていただいた2週間でしたが、過ぎるのはあっという間で、終わる頃は少し寂しく感じました。自分にとっての新しいものの考え方やもの作りの現場について知ることができ、自分にとって、また相手にとってのデザインとは何だろうかということについて再度考えさせらせる場ともなりました。大学3年生として、これから就職についてもっと考え、行動していかなければならない時期になります。今回学んだことも参考にし、自分がどうしたいのか、どうするべきなのか固めていこうと思います。この二週間大変お世話になりました静岡時代さん、本当にありがとうございました。

(インターンシップを振り返って:山下綾)

今日で静岡時代さんへの2週間のインターンシップが終了しました。

この2週間を通して、静岡時代・静岡未来のグッズ作りや、取材、冊子のレイアウト等多くのことを体験させて頂きました。

取材では、事前に質問を考えたりしていたのに、いざ取材となると緊張してぎこちなくなってしまったりしました。しかし、取材に対応してくださった方からたくさんのお話を聴くことができてとても面白い体験ができました。

グッズ作成では、静岡時代・静岡未来のイメージをつけるものとなるので、始めはどのようなものを作るかとても悩みました。特にウィンドブレーカーは、静岡時代の皆さんに着ていただくものなので、悩みました。振り返ってみると、試行錯誤を繰り返しながらグッズのデザインが固まっていったときがとても楽しかったです。実物が出来上がるのが楽しみです。

雑誌『静岡時代』のレイアウト作成では、始めビジュアルのことにしか頭がまわっていま せんでした。しかし、相手に読んでもらうためには、読み順をつけて相手が読みいりやすい流れが大切だということが分かりました。これからは、もっと相手のことを思ったものを作っていくように心がけていきたいと思います。

この2週間、普段では体験のできないことばかりでとても勉強になりました。ありがとうございました。

▲2週目の会議の終わりに記念に一枚。この2週間で素敵な成果物をつくっていただき、編集部もとても嬉しいです。

澤田麻衣さん(前列中央左)、山下綾さん(前列中央右)、ありがとうございました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2週間のインターンシップが終了しました。この2週間という短い期間のなかで、山下さん、澤田さんは大学で学んでいることを大いに発揮して、静岡時代にとても素敵な贈り物をしてくれました。グッズやレイアウトを作成していくなかで、各々考えながら形にしていく姿が印象的でした。もちろん静岡時代の空気だったり、『雑誌』という形であったり、宛先だったり、それらを意識しながらひとつの形にしていくまでに、課題はいくつもありましたが、ひとつひとつクリアーして、こんなにもすばらしいものを作っていただいたこと、とても嬉しく思います。

おふたりが制作してくれたグッズ、レイアウトイメージは、今後の私たち静岡時代の活動の大きな支えになります。そして、静岡時代を通じて、読者や静岡時代の支援者へと広がっていくものです。わたしたち静岡時代が自信をもって世に出せるものをお二人はつくってくれたことに、本当に改めて感謝申し上げます。おふたりの渾身の作品を静岡時代の読者、サポーターのみなさんに早くお届けしたいです。

山下さん、澤田さん、ありがとうございました!おつかれさまでした。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2013年08月19日

編集部会議―8月14日(水)

今日は会議前に編集長と副編集長、相談役(運営部のゆみさん)と3人で集まり打ち合わせを行いました。全体の進行の状況(困っているところはないか、など)をお互いに共有し、また特集企画の内容の絞り込みを行いました。つまり作戦会議です!具体的にこの記事では何を聞くか、具体的な質問項目をあげ、いかに読者に伝えやすいストーリーになるか話し合いました!「お寺っていいなぁ」と思っていただくだけでなく、「行きたい!お寺に行きたい!」と思っていただくようにするにはどのようなことを聞いたらいいのか。3人で話し合うと、それぞれの意見交換ができどんどん内容が詰められていきワクワクします!こういう時間って必要だなぁと、つくづく感じました。

会議では話し合った内容を編集部員で共有しました。連載企画は取材が済んでいる記事も多く、後は執筆という状況です。まだ読んだ事がないこれから読みたい本を紹介していただく「あしたの本棚」という企画では、静岡の某レコード屋さんにお話を伺うことができたりして、楽しみです。音楽を届けるお仕事をしていらっしゃる方は、どんな本を読みたいのでしょう…。個人的にとても気になるところです。

特集企画については、とりあえずアポ取りをすることが今の課題です。お盆に入ってしまい取材したい先生と連絡がなかなか取れず苦戦しています…。いやしかし、必ず取れると信じて頑張ります!

▲本日の編集部会議!まずはアポ取り!誠意と熱意をもって企画趣旨を伝え、とにかくアポ取り!

さらに、今日は10月号本誌の会議の後に、県の健康プロジェクトのアプリ開発のお話もしました!「ふじ33プログラム」というものです。みんなが使いやすい、楽しくて続けられる健康アプリを作ろう!という企画に静岡時代がご協力させていただくというお話でした。大学生はどうしても食生活が乱れがちですが、そんな学生でも楽しみながら健康になれるアプリができるように協力できればなと思います。ひとりの大学生として、どんな内容だったらやってみたいと思うか、考えていきたいです。

そして…なんと!ついに(超いきなりですが!)静岡時代と静岡未来のグッズというものが作成されました!わーい!静岡時代にインターンシップにきてくれている常葉大学の学生2人によって作られたグッズのデザインを本日拝見させていただいたのですが、いい!とっても素晴らしいものにできあがっています。グッズは缶バッジとステッカーとウインドブレーカーと腕章と盛りだくさん!早く皆様にお見せしたい!まず自分が実物をみたい!笑 とにかく楽しみにしていて下さい!

●静岡時代と静岡未来のグッズができるまで→「静岡時代夏季インターンシップ録:前編」をチェック!

▲グッズを制作してくれた山下さんと澤田さん(中央)と興奮する副編集長木下

そんな10月号からグッズまで、楽しくかつ真剣な会議でしたが、来週で入稿1ヶ月を切るという段階まできてしまい「正直、え!もうそんな時間ないの!」という感じです。しかし、はじめはぼんやりとイメージしていた今回の「お寺企画」。何度も編集長との作戦会議を重ね、全体でも会議を重ね意見交換して行くことでどんどん形になっていき、時には問題にぶつかり編集長が悲鳴を上げることもありましたが、今も悲鳴真っ最中かもしれませんが、とてもストーリー性ある企画内容になってきていると思います。自分も副編集長として企画内容にはたくさん意見や思いを伝えた分、このように形になってきたことを嬉しく思います。まだ特集企画の記事はこれから取材をするので、これからもっともっと面白くなってくると思います!楽しみでなりません!皆さんも何卒楽しみにしていてください!

Updated:2013年08月15日

運営部会議ー8月12日(月)

昨日の運営部会議は事務所の入っているビルの別室を借りて行いました。(インターン生が事務所内で作業してくれているので!)

この日も太陽が昇るにつれ、外は尋常ではない暑さでした……。

先週の運営部会議の報告でも書きましたが、Facebookページ「静岡未来」運営方針のテコ入れについて主に話し合いました。

まず、ライターチームの再編成、記事カテゴリーの開拓と各カテゴリーに対して専門的に関わってくれる人を増やすための運用のしくみを練っております。

(ライターチーム再編成と運用体制については、私と梅島を中心に取りまとめていくことになります)

まだ構想段階ですが、一緒に「静岡未来」の記事をつくってもらいたい学生団体・個人の方の情報を集めていくこと、

そしてご協力いただける方々と連載企画をつくっていく流れを検討しています。

また多くの方とひとつの「静岡未来」というコミュニティをつくっていく上で重要になるなあと感じるのは、

記事執筆・企画構成のマニュアルです。それをもとに、コミュニケーションを重ねながら、編集・情報発信をしていきたいと考えます。地味にFacebook仕様の字数ルールなども整備しております。

いざつくるというときに、下準備が細かくて泥臭く?て大変なところだと思いますが、

段階的な計画をもとに大学の夏休み期間中をひとつの区切りとして取り組んでまいります。

(私自身、後期の授業計画も立てているので、本当に今やらねばです)

会議前、マイ扇子の活躍の場が増えて嬉しそうな服部

とにかく暑い、そしてお盆ですね。皆さんはそれぞれどのような夏休み、もしくはお休みを過ごされているのでしょう?

学生って夏休み中、何しているの?と聞かれることがありますが、結構謎だったりします。

(…と言いますか、私もそうでしたがいつの間にか終わっているものなんですよね)

Updated:2013年08月13日

「カレッジサミット ミーティング」―7月23日休眠知識発掘ワークショップを終えて

シズオカガクセイ的新聞過去記事→「CSミーティング−6月24日(月)」

▲プレゼンテーションの模様!

参加してくださった方々の半数は学生(静大、県大、常葉など多様な大学から集まってくれました!)。その他、大学教職員をはじめ幅広い職業の方が参加してくださいました。ご参加ありがとうございます!

◇◇◇「カレッジサミット」ってなに?

現状、わたしたちが考えているカレッジサミット構想は、東部・中部・西部の地域ごと分かれていてなかなか交流の機会の少ない大学生が大学の枠を超えて一同に集まる寄り合いをひらく!というもの。

一言でいうと、「大学の”研究や活動”のお見合い」。

例えば、静岡県の学生の研究や活動を(超アカデミックなものからマニアックなものまで、大学も学部も超えて!)もっと外へPRする場として。

あと静岡の大学や街をもっと面白くするためのパネルディスカッションもあって。〆には学食でもいいし、飲み屋でもいいんですけど、とにかく飲み食いする打ち上げ(大事です!)があって……。

そんなざっくりとした展開を考えています。

静岡県の大学生は約3万5千人。

オール静岡の大学社会ができたら、大学でできることの次数があがります。

とはいえ、なんでするのか?目的ってなんだろうという話です。

わたしたちは静岡の大学生ですが、これまでわたしたちは静岡で学ぶということ、静岡の大学生であるということを考えてみたことがあったかなと思うときがあります。

グローバル化が進むなか、大学教育はどこでも誰でも受けられるようになりました。

それはすばらしいことですが、一方で、どこでも誰でも受けられる教育というのは、どこでもいい誰のためでもない、宛先のない教育ともなりかねないのではないでしょうか。

静岡に、「大学コンソーシアム設立へ」という動きがあるように、地域にとっての大学、静岡で学ぶということの価値がいま問われています。

静岡県の大学は、静岡の大学のことをだれよりも思っている。むかしの静岡の人は、静岡の学生が静岡の将来を背負うことを期待して大学をつくった=企画したのだと思います。

だからこそ、静岡の大学生であるわたしたちは、静岡県でなぜ学ぶのか、静岡に大学生がいることの意味を考えて、伝えていく必要があるのではと思うのです。

それができないと大げさかもしれませんが、大真面目な話、50年後、静岡県に大学がなくなってしまうかもしれない。例えあったとしても、私大はみんな「早稲田」「慶応」とか冠についていて、国公立大学はこじんまりひとつに統合されていたりして。

静岡県の大学が50年後も100年後もあって、大学生がいて、幅広い地域から人々を惹き付ける場所であってほしい。

そのためにわたしたち大学生ができることを考えてつくっていきたい。

そういう思いから立ち上げた構想が「カレッジサミット」です。

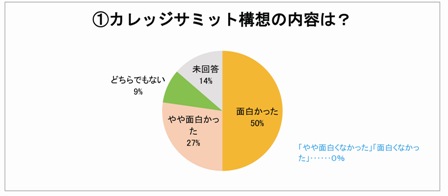

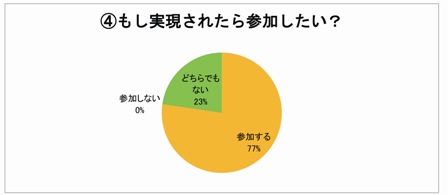

この構想に関して、先月のワークショップでは「面白い」「やや面白い」と答えてくれた人は全体の約8割!

カレッジサミットに対して各々感じるメリットや面白いと思う展開をたくさん教えていただき、話し合うことができた会でした。

▲参加者のみなさまからの反応!ホワイトボードがぎっしり!

◇◇◇ この日、直面した課題とわたしたちのきもち

大学生同士、大学生と地域とのつながりによって、大学生や大学、地域の底上げが期待できると好評をいただく一方で、目的意識をより明確にするという課題も浮き彫りに。

ワークショップで得たヒアリングの詳細はこちらをご覧ください!

→「7月23日休眠知識発掘ワークショップ カレッジサミット構想〜ヒアリング結果〜」

ワークショップ後の今日のミーティングで話し合ったのは、ヒアリングをもとに現状の課題や第三者から見たカレッジサミットの「強み」「ヒント」を整理し、「カレッジサミットをなぜやるのか?」を改めて再考していくことです。

なかでも話し合ったのは、「なんとか大学教育改革まで持っていってほしい」という反応。確かに大学生活って楽しいです。いままでよりも自由に使える時間がずっとたくさんあって、大学にいる間、何をしようと選ぶのも決めるのも自分次第です。

でも、わたしたちはあくまで「大学生=初学者=問いをたてる者」であって、それぞれの大学で、研究者である先生のもとについています。

たとえばよく聞くのが、「大学3、4年生になったら研究で忙しくなるから、1、2年生のあいだに単位は取れるだけ取ってしまって、就活や研究を余裕もってできるようにする」ということ。

でも、振り返ってみると「損したな」って思うんです。卒業間際になって、「この先生の講義もっと受けたかった」「大学に進学してこのまま卒業していいのかな」「もっと勉強したい」って思うんです。大学に、ずっとみてきてくれた先生に、そして大学生であった自分自身になにも残せないまま卒業していく。

とはいえ、たった数年間の研究で先生に返せるものなんてほとんどないとも思っています。

大学の先生には、「たとえばあなたが私と同じように学者になったとしたら、あなたがわたしに恩返しをしたいと思ってくれているのだとしたら、あなたが学んだことを次の世代へ伝えていってください。それがあなたにできる恩返しです。たとえ学者にならなかったとしても、こうして違うかたちで、ここで得た"学び"をつなげていこうとする姿勢そのものが心から嬉しいです」と言われました。

この言葉を言われたとき、頭では分かってはいても、しんどかったです。もちろん嬉しさもありました。

そうだな、と思う反面、それでもこの大学在学中にできたことってあったんじゃないかな?と悔しさがこみ上げてきました。

カレッジサミットの「静岡県の大学生の研究をもっと外へ」というのは、初学者であるわたしたちが「大学生である自分」と向き合って、自分の言葉で「わたしは何者であるか」、大学生の等身大の学びを伝えるということ。

それを通して、「わたしたちはちゃんと静岡の大学生であった」ということを実感したいんです。

なんとなく卒論を書いて、卒業していくのではなく、自分の研究にもきちんと向き合うきっかけがほしい。卒業間際になって気づいても遅いんです。

もしかしたら、自分が思っているよりも目の前の研究はずっと面白いのかもしれない、超マニアックな学問でもだれかの役にたつのかもしれない。もしかしたら、他の大学・学部の研究にヒントがあるかもしれない。先生が学会に行くように、たまには研究室から外へでたらなにか起こるかもしれません。

またもっと言ってしまうと、よく「学生の声を聞きたい」と耳にしますが、企業や街のひとは、ほんとうに大学生の声を求めているのでしょうか。マーケティングという目的を除いて、聞きたいことってあるのでしょうか。企業のかたは特に、「学生」というフレームのなかで考えられること・ものを一番よく知っているはずです。

だからわたしたちは、「大学生の学び」を最大限に伝えたい。超アカデミックなプレゼンで参加者に「え、なにこれ、わからん(※褒め言葉です)」と思わせたり、マニアックなプレゼン(例えば、「地球科学科で石けずってます!断面が美しいんですよ、ほら!」みたいな)で「うおー、すごい」とか言わせたり。

もちろんコラボレーションが生まれたら大学生には刺激になるし、全く未知の分野でも頑張っている学生の姿を見たら応援したくなります。専門分野を利用して超くだらないけどスゴイ(※褒め言葉です)ことをしちゃう学生もいるんです。そういう学生をみたら、勝負したくなったり、応援したくなったり、自分の会社に引き抜きたい!と思うかもしれません。

「どのような展開が面白いか?」という質問に対して、「成長を見せてもらうのが最高に面白い!」と答えてくださった方がいます。

わたしたちは、大学生の研究や学びをどんどん外へPRする場を設けることで、その成長を例えば先生に、大学に、同じ大学生に、未来の後輩となるかもしれない高校生に、静岡の街に最大限に伝え、静岡で学ぶということのプレゼンスを高めていけるような場にしたいと思うんです。

オープンキャンパスとも、フューチャーセンターとも違う(この差別化・強みを明確に伝えていくことも課題のひとつ!)。

目的意識ももちろん大切で、これはすぐに幅広い人へメリットを及ぼすものではないかもしれません。

ですが、この悔しさを毎年卒業して行く大学生のうちどのくらいの学生が感じているんでしょう。何度それを繰り返すんでしょう。

わたしたちは、わたしたちが好きに学んでいることでおこる「いいこと」を最大化していきたい。そしてそれを静岡県の大学生、卒業生、そしてこれからの後輩へと伝えていきたいと思うんです。

具体的な目的意識には及ばないかもしれませんが、これがわたしたちの根本にあるカレッジサミットをやることに対する個人的な気持ちです。

この気持ちに、参加者のみなさんからのいただいた知恵やヒントを足していきながら、わたしたちの考えている現在のフィールドを広げ、フレームアップを図っていきたいと思います。

まずは整理した課題を企画に活かし、CSインタビュー(カレッジサミットについて先生や経営者、幅広い職業のかたに聞きまくるインタビュー企画)を重ね企画をブラッシュアップし、実現へとつなげていきます。

引き続き応援よろしくお願いします!

Updated:2013年08月12日

7月23日休眠知識発掘ワークショップ「カレッジサミット構想」~ヒアリング結果~

この場をお借りして感謝申し上げます!

いただいたご意見をもとに、カレッジサミットの企画内容をブラッシュアップしていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。

――静岡時代カレッジサミットチーム一同

~ヒアリング結果~

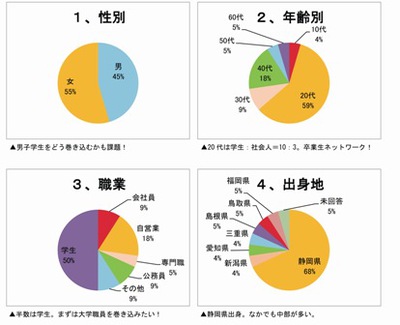

◇参加者の性別、年齢、職業、出身地ごとの割合

◇カレッジサミット構想に関するヒアリング結果

参加者のうち約8割の方から「面白い・やや面白い」という声をいただきました。

実現に向けて、賛同者や協力者を増やしていくことも課題のひとつなので、今回こうした声を集められたことは、私たちにとって大きな支え・第一歩になりました!

②あなたにとって(または静岡県にとって)どのようなメリットが考えられますか?

・アンケートのメッカ

・学生と社会人との距離が縮まる

・しがらみの少なく、フットワークを活かせる。学生×地域×△の化学反応

・交流、情報交換

・底上げに期待

・学生の考えていること、学生のパワー、おもしろいアイデアが出ることを期待する。ただ、目的が明確でないとやることが迷走する気がする

・漠然と「脱ふじさん」のための新しい静岡県の発見。カレッジサミットが継続的なものであることで、それだけでもメリットがあるのでは?

・なんとか大学教育改革まで持って行ってほしい。大学生活って楽しい。これはほとんどの学生が思って いること。でも授業は?ゼミは?大学の先生の多くは教育者ではなく研究者である。もっと教育という ところに力を入れるようなシステム改革まで持っていけると面白い。

・学生が自分の大学に誇りを持てるでしょうか。大学生が地域に対して、提案できる機会がつくれる。

・まとまらないことをあえて発信する(静岡時代という情報発信源)、社会からの贈り物

・インターネットやオンライン会議も可能では?

・大学生から社会に質問をぶつけてほしい

・学生にもっとやる気がでると思う!(大学自慢など)

・新しいつながりができる ・若者や地域社会の交流により街が活気づく。現在の静岡県の大学に足りないもの。

・大学と社会の溝を埋められる。他の大学のことを知れる。ネットワークを強くして化学反応を起こす

【学生の意見】

・出会いの場(20 代女性・学生)

・企画を深く練れる(20 代男性・学生)

・知を深められる(20 代男性・学生)

・静岡=内向きというイメージを壊したい!です(20 代女性・学生)

・自分たちの活動が自己満足で終われなくなる(20 代男性・学生)

・各大学の情報がわかる。同じ大学生がどんな活動をしているのか知りたい(自分も頑張ろうって気持 ちになれる)(20 代女性・学生)

・他の大学生の考え方を知る。地域に大学生が入るこっとで地域の問題を多くの人で新しい視点で考えられる。なにかする時の仲間づくり(20 代男性・大学院生)

・防災の視点をふまえて。静岡を救ってくれる人をつくりたい。静岡を思う気持ちを活かしたい(20 代 女性・学生)

・つながりが広がる(20 代女性・学生)

・自分の大学のいいところを再発見(10 代女性・学生)

③どのような展開が「面白い」と思いますか?

・アンケートのメッカであることは、静岡から日本を変えられるということになる。この資源を活用する。

・静岡から日本の常識を変えたいですね

・(学生協働)プロジェクト市場(40 代・男性)

① 提案者がプレゼンする(例・キャンパス宝探し、逃走中、アカペラコンテスト)

②観客=参加者=審査員

③審査基準は「自分がその提案にコミットするか」

④最多コミットを実現へ

⑤最多でないものも応援しよう

・大学のことをもっとお知らせする大学生の意見や考えていることを伝える

・これから大学生になる生徒たちにもっと静岡が好きになるようなイベント等をやるといい

・成長を見せてもらうのが最高に面白い!

・ふじさんが無くてもダイジョーブな静岡が見つけられたらステキだと思いました

・カイザーゲーム

・静岡の歴史→小・中・高などに静岡の歴史を漫画、絵本、授業で伝える→静岡愛→地域活性

・マスメディアの使用

・なぜ気質が違うのか、そこを知れるだけでも大きい。そもそも教育の質が違うことに気がつくはず。

・Absurd なことを実行する。壮大な「あそび」を行う(ただし、失敗しても損をしないような話)。た とえば、静大ゲリラカラー作戦、草薙ゲリラ店舗作戦、AKB 講義:AKB の経済学、鉄道前山先生)

・学食ツアー、学食コンテスト

・閑散とした商店街を学生が復活させる

・話すだけじゃなくて、行動に!

・静岡について知る、意識を変えることで地域活性化。

・静岡の誇れる点を大学生はどう思う?先人の知恵、工夫→文化のやせほそり。昔の人(タカラ)を今 の人(大学生)へ。自分たちのアイデアを足し、行動する場づくり。

・大学自慢は絶対やるべき!大学の色を出したい!静岡愛を大きくしたい!駅名全部言えるかなゲーム とかやりたい!

・インターン関係もなにかできるのではないか

・地域と大学がつながる

・世代を超えた交流

・静岡県内で終わるのではなく、県外にも発信して、いろんな可能性(コラボ企画とか)を拡げていけたら面白いと思う

・○大学○試合とか、イベントをつくる

・若者~高齢者の壁がなくなる

・県外へどんどん静岡の大学や地域の魅力を発信して他県から人を呼ぶ(コミュニティの広がり)

・顔が見えて、自由に話し合うことのできるカフェの定期的オープン

【学生の意見】

・社会問題をテーマにしたカフェの開催が決定すれば、知を刺激される会になると思います(20 代男性・ 学生)

・いろんなアイデアを実現できる場になったら面白いと思いました(20 代女性・学生)

・大学対抗運動会(20 代女性・学生)

・先生を巻き込むと幅が広がるかなと思った。何かやる気持ちが大事だと思った(20 代男性・大学院生)

・顔の見えるつながり作り。はじめましてのきっかけづくり。音をうまく楽しめるといいと思います(20 代女性・学生)

・新しい知識を吸収できる。飲み友になれる(20 代女性・学生)

・合同課外授業(テーマに沿った専門家、学生が会いたい人を招いて授業)(20 代女性・学生)

・静岡県内で終わるのではなく、県外から人を呼んだり、発信していろんな知識、考え方を地域に還元 できるといいなと思います。(20 代女性・学生)

・学生がつながって、つながって、つながってなんか発信する(10 代女性・学生)

【賛同者の声】

・ただし、静岡の大学だけでなく、首都圏の大学とも交流を持ってほしい。前衛的な考えが受け入れられる空気、それを実行できるという成功例をたくさん知ってほしい。

・学生はいまどんなことに興味あるのか、ワクワクするような内容に。目的を明確に。県内だけでなく県外も広げていく。

・目的意識を明確に!

・静岡の大学のつながりが出ると思う

・価値が出る

・何かの想いを持って人が集まる場所になるといい

・静岡のつながりが大切。県外へ出た場合でも静岡に戻ってくるかもしれない「つながり」

・「テーマ」がないと離脱してしまう。運営が良くてもどういう人が集まるか考えることが大切。どういう人を集めるのか。どんな人で運営するか。

・いろんな学生・人があつまるプラットホームがあればいろんな化学反応がおきて面白い地域社会が出来ると思います。

以上がアンケート結果です。

また「カレッジサミット」という名前に対して、「名前でなにをするのか伝わってくることが大事」とご指摘を受けました。

サミット=首脳会談ですので、現在の企画内容とは合わないのでは?とのこと。

こちらに関しても要検討です。

みなさんの声から課題も浮き彫りになり、「わたしたちは、なんのために、なにを、どんな人に届けたいのか。それが静岡にとってどんないいことがあるのか」、目的意識とその先をイメージして、伝えていくことが現状の大きな課題です。

もっとも意見の多かった「目的意識を明確に!」に関しては、わたしたちは目的意識は「ある」と思っていたのですが、大きすぎると、第三者が聞いても実感できない。さらに、その目的のもと集まることによって、参加者や静岡はどうなるのかということも考えて、伝えていかなくては、人を動員することも、運営メンバーを集めることもできないと思いました。

雑誌の話になりますが、創刊から8年、わたしたちは「静岡時代」をつくるうえで「ゴール」というものを敢えて設定してきませんでした。

もちろん「伝えたいこと」もありますし、ターゲットも設定します。「読者がこんなふうに思ってほしい」というのもあります。ですが、あくまで「静岡時代」を通してどんな答えを導き出すかは読者ひとりひとり。

「静岡時代」は静岡県の大学生が大学生に向けてつくる情報誌です。わたしたちの伝えたいことを前面に出すのではなく、大学生の等身大の疑問を読者に叩き付け、静岡の大学の先生や街の賢者へ聞きにいきながらその疑問を掘り下げていく。

「いま持っている自分の価値観に対して強烈な転換点をもたらす体験を与えうる人、知性、見識が実は静岡の街にたくさん存在する」という事実を読者へ伝え、より知ったり、より分からなくなったりを繰り返しながら、ともに知を深めていきたいという思いでつくっています。

カレッジサミットを実現させていくうえで、多くの学生・人を集める(動かす)には、よりターゲットやゴールといったものを意識していく必要があるのかと思います。

これまでのフレームで考えるのではなく、CSインタビュー(カレッジサミットに関して先生や経営者、とにかくいろんな人に聞きまくる企画)を通し、わたしたちの今のフレームアップし、カレッジサミットをより強いメッセージのあるものにしていきたいと思います。

▽ワークショップ後のミーティング報告はこちらをご覧ください

→「カレッジサミット ミーティング—休眠知識発掘ワークショップを終えて」

Updated:2013年08月12日

編集部会議―8月7日(水)

暑い日が続きますが、今週の水曜日は特に暑かったですね。

そんな水曜日に行われた会議について書きたいと思います。

今週はやっと編集部員も夏休みに入り(まだレポートに追われている部員もいますが…)、テストなどで追い込まれ先週はお休みだったメンバーも参加することができました。話し合いもわいわいと(でも真剣に!)意見を交わしながら、順調に進みました!煮詰まったり、順調に進んだり、また煮詰まったりを繰り返しながら、なんとか進めています。

今週の話し合いは、いつも通り連載の企画の進捗確認から入りました。連載企画の方はもう取材が行われているところもあったりして、なかなか順調です。

▲進行役の編集長が企画意図を先週休んでいたメンバーに改めて伝えます(言葉で伝えるのが一番!)。

それを板書し、まとめていく副編集長

連載のなかで、特に意見を交わしたのは、静岡時代の限られたカラーページ「SNAP」の大学生への質問内容です。質問候補を今回取材にご協力いただくシネギャラリーさんからいくつか挙げて頂いたのですが、どれも聞いてみたい質問ばかり!SNAP担当の小池(県大2年)によると、編集部の方でいくつかに絞って再度先方と相談し決めるとのこと。

そこで、頂いた候補から【3つ】に絞り(なかでも編集部として一押しを決め)ました。

編集部員ひとりひとりが、「読者」でもあるので、「大学生はどんな質問がどきっとするか」、「静岡未来に載せたら面白いか」、「受け取り方によってだれかを傷つけてしまわないか」などを考慮しながら、無難な質問から、ちょっと過激、けっこう過激な質問はどれかなどなど、ひとりひとり意見を出し合い、まずは編集部内での意見をまとめることができました。

どんな質問になるか、楽しみにしていてくださいね!

そして来週はいよいよ以前お話しした「さわやか」への取材!私は行けないので早く取材報告を聞きたい限りです!そして、「そうだ、この駅で」は前回の金谷駅から一転、ずーっと東へ向かいますよ(ちなみに担当はわたしです!)。連載企画は取材ラッシュなので、担当者は取材で聞き出したいことの具体化を進めています。

さらにさらに、静岡時代はいま連載の新企画を構想中!今日は担当者から、こんな感じはどうでしょう?と進捗を報告してもらいました。

新企画のテーマのキーとなるのは、ずばり「恋」「男と女」です!!

おそらく12月号、4月号あたりからのスタートになるかと思いますが、みなさん楽しみにしていてください!!

そして、前回でも編集長が報告したように、特集企画の方もなんとか内容や流れが固まったところです!今回はそれぞれの企画の執筆担当者も決まり、何方に取材するか等も情報をまとめて、いよいよアポ取りへと動き出しています。無事順調にアポがとれるように、「なんでこの企画をするのか?」「なぜその人にお願いしたいのか」を伝えられるように頑張りたいです。

ところで みなさん、そもそもお寺ってなんだろう?神社とお寺の違いって何?仏像って何のためにあるの?とお寺のことを考えたことあるでしょうか。

編集部内で話していても、編集長のように「好き」という人がいたり、「興味ありません」とばっさり言う人もいたり、「どちらかといえば癒されるし、好き……かな?」とお寺への意識は人それぞれ。

普段じっくりと考える機会はあまりないかもしれませんが、言われてみれば確かに何だろう…なんて考えちゃうと思います。すぐ近くにあるのに、意外と知らないんですよね。

今回はそんなハテナも解決し、改めてお寺の魅力をより掘り下げていけるような企画にしていきたいです!更に、お寺のちょっと賢い味わい方なども探っていきたいと思っています。

いまの編集部の課題は、早め早めに取材のアポを取り、それぞれの企画で伝えたいことを具体化すること、取材に行くことです。

いつもいつも取材先では様々な出会いがあり、繋がりも増えるのでとても貴重な体験になります。

取材に協力してくださる方や、静岡時代を応援してくださる方、そして発行を楽しみにしてくれている読者によりメッセージの伝わる贈り物を届けたい。そのかたちや思いを最大化していくことが、協力や応援してくださる方にわたしたち静岡時代編集部が感謝を込めてお返しできることだと思っています。

私たちが取材先で出会う、「すごい!」と思うことや人、感動したこと、また考えさせられたことを最大限に伝え、読者になんらかのメッセージを伝えうるものをお届けしたいと思います(ここを最後の最後までずっと考えていきたい!)!

みなさん、お楽しみに!

Updated:2013年08月09日

静岡時代夏季インターンシップ録:前編

2013年の夏休み、静岡時代編集部に常葉大学造形学部の学生がインターンシップに来てくれました。「企業へのインターンシップで得られる経験ももちろんあるけれど、静岡県の大学生や卒業生が主体的に活動を行っている現場での経験も貴重なもの」と先生が我々静岡時代をインターンシップ先として推薦してくれました(恐縮です!)。

静岡時代にとっては初のインターンシップ。今回のインターン生は常葉大学造形学部の山下綾さんと澤田麻衣さん。ビジュアルデザインコースを専攻されているそうなので、雑誌のレイアウトをはじめ静岡時代のデザインやグッズ制作に関わっていただくなかで、何か得てもらえたらと思います。

そんな静岡時代初のインターン生による、2週間のインターンシップ報告です(前編と後編があるよ!)。彼女たちは静岡時代インターンシップでなにを得るのでしょうか!?静岡時代初のインターンシップはいかに!?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月5日(月)報告:山下綾(常葉大学造形学部)

こんにちは、常葉大学造形学部造形学科ビジュアルデザインコース3年の山下綾です。授業では、IllusutratorやPhotoshopなどのソフトを使い、読むだけでも書くだけでもない、「そもそも本ってなんだ?」というところから、本について新しい視点を探してそれをデザインに落とし込んだり、企業の方と一緒に商品ラベルのデザインやポスターなどの企画をさせて頂いたりしています。

▲静岡時代初のインターン生!常葉大学3年の澤田さん(左)と山下さん(右)

今回、なぜ静岡時代さんへインターンシップへ伺うことになったかというと、先生からの紹介です。私はいま大学3年生なのですが、自分が本当はどのような職につきたいのかがわからなくなってしまい、そんなときに大学の先生が薦めてくれたのが静岡時代さんでした。

ビジュアルデザインコースであることもあり、ポスター、パンフレットなどのレイアウトをすることに元々興味があり、同時に雑誌などの紙媒体にも興味があったので魅力的に感じました。

先生曰く、「企業へのインターンシップでデザイン実務を経験することもいいけれど、静岡の大学生や卒業生が主体的に活動している現場での経験もまた貴重なもの」とのこと。

確かに、『静岡時代』は毎号一万部、しかも毎号40ページ越えのボリューム、そしてあの高いクオリティーのものを静岡の大学生が手がけていることに、いち読者として驚かされています。その裏側を覗けることや、その活動に関わらせていただくこと、もしかしたら取材にも行かせて頂くことが出来て貴重な体験が出来るのではと思い、インターンシップに来させて頂きました。これから相手が心地よく思ってもらえるような文章や誌面の作り方、伝え方、取材の大変さ、常識などを学んで行けたらと思っています。

インターンシップ一日目である今日は、まず「静岡時代の事務所の空気に慣れよう!」ということで、午前に静岡時代さんのデータベースの作成(名刺の情報を入れる作業)をしました。間違いがないようにと慎重に打っていたのですが、慎重になりすぎて数をこなすことができませんでした。次からは慎重にかつ、速くできるように心がけて行きたいです。

午後には、静岡時代さんが静岡県庁と共同運営されているFacebookページ「静岡未来」の県庁からのお知らせの校正・リライトをしました。静岡未来における県のお知らせは、大学生をはじめとした若年層へ伝えたい情報を事前に県側が文章にまとめています。大学生側は、これらをより大学生に伝わるようなメッセージとなるよう等身大の言葉に置き換えていきます。すでに執筆された文章に自分で考えた言葉を書き加えたのですが、言葉の使い方に関してご指摘をいただき、言い方によって捉え方が大分かわってしまうことがわかりました。言葉はちょっとしたことでも意味が変わってしまうものなので注意してやっていこうと思います。それにしても、自分が書いたものがみなさんにどう伝わるかを考えるとどきどきします……。

(Facebook静岡未来→「世界をかえさせておくれよ」:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=258011314323887&set=a.179280012197018.18201.174268652698154&type=1&theater)

▲静岡未来の文章を構成中。県のお報せということもあり、若干のプレッシャーを感じます!

また、次号10月号の連載企画「まちの回覧板」で掲載する浜松市楽器博物館の取材の企画書を書かせて頂きました。取材先の情報を調べながら、企画趣旨をふまえたうえで、どのようなことを読者に伝えたいかを考えることがとても大切なのだなと感じました。自分で企画を考えることができてとても貴重な体験が出来てよかったです。

▲同じくインターン生の澤田さんは炭焼きレストランさわやかさんの企画取材を担当。画面にうつっているげんこつハンバーグが美味しそう……。

初日ということもあり、緊張しましたが、明日からも頑張りたいと思います。明日以降、デザインに関してチラシやパンフレットの制作などに携わることができるそうなので、そちらも楽しみです。

今日から2週間、静岡時代さんからたくさん吸収できたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月6日(火)報告:澤田麻衣(常葉大学造形学部)

こんにちは、常葉大学造形学部学科ビジュアルデザインコース3年の澤田麻衣です。大学では、雑誌や広告などのデザインを通して、対面以外でのコミュニケーションの方法について、どの様にしたら相手に伝わるかということについて学んでいます。

今回、インターンシップで静岡時代編集部さんに伺うことになった経緯は、進路について悩んだ際、大学の先生に紹介していただいたことがきっかけでした。私は、本や雑誌の装丁、レイアウトなどをすることに興味があり、実際に発行されている雑誌に関われるということ、取材に同行させていただけるかもしれないということでインターンシップに来させていただきました。

これから二週間、雑誌をつくる流れや取材の現場の大変さなどを学び、この経験の中で、何か自分なりに掴んで帰りたいと思います。

インターンシップ2日目は、静岡時代と静岡未来のグッズを作るということで、グッズのデザイン制作をさせていただくことになりました。

▲創刊8年の歴史ある静岡時代と昨年のオープンから10月に1年を迎える静岡未来

いま私が取り組んでいるものは静岡時代と静岡未来のステッカーと腕章です。一緒にインターンシップに来ている山下さんは、静岡未来のウインドブレーカーと缶バッジを担当しています。

▲ステッカーはどのくらいの大きさが適当なのかなど、いろいろ考えています

▲この日夕方参加した県民の日PRで県のスタッフの方が着ていらっしゃったのが、この鮮やかなふじっぴー色!目立ちます!

このくらい目立って尚かつ静岡時代・静岡未来らしいポロシャツやウインドブレーカーをつくりたいです。静岡未来の県民の日PR活動レポートはコチラ

大学で学んでいることがいつか誰かに繋がっていくこと、学生の内にとどまらず、新しいシーンを求めて進んでいく人の発信源となる静岡時代の内なるテーマをどうグッズの中に形にしていくか、どう受け取ってもらえるものにするか。ということが難しく感じます。実際に出来上がったものを使っていただけるということで、プレッシャーもありますが、とても楽しみです。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月7日(水)報告:山下綾(常葉大学造形学部)

インターンシップ3日目、今日は、引き続き静岡時代のグッズの作成に取り組みました。

私は、ウィンドブレーカーと缶バッチを担当しています。今日は主に、ネットでおおよそのコストやモノの品質などを調べました。

缶バッチでは、どのくらいのサイズだと、「静岡時代」「静岡未来」のロゴがぼけずにしっかりと見えるのかを特に注目をして考えています。会社によっては、他の会社よりも値段が安いところがあったり、他の会社より少し高いところだけど再オーダー時の入稿の時に、データを一年保管していて入稿の手間がないところもあり、どちらがいいか少し悩んでいます。長期的に使えるというのも大きなポイントですよね。

ウィンドブレーカーは、静岡未来のイメージカラーである青色があまりなく、印刷箇所の数、印刷面に置くデザインのサイズ、色数によって値段が変わっていくので、そこを考えることが非常に難しいと感じました。静岡時代にしろ、静岡未来にしろ、ロゴのサイズ、色はどうするか、どう配置するか、何かデザインを作ったほうがいいのか、考えたいところは山積みです。どこの会社も印刷箇所は指定されているので、その範囲の中でどう静岡時代、静岡未来らしいものを作れるか頑張って考えていきたいです。

さらに今日は水曜日だったので、19時から行われる静岡時代の編集会議に参加させていただくことができました。

▲編集部会議の模様。編集長が中心となって各担当者の情報を集約していきます。

会議前には、次号の編集長と副編集長、そして運営部の服部さんが10月号の企画や今後のスケジュール、そして今日の会議で何をどこまで決めきるのかを話し合っていました。締め切りまで一ヶ月と少し、定期的なスケジュールや連携の確認が大事になってくる頃なのだそう。

会議を見学していると、やはり冊子をつくるのには多くの記事があり(実際に静岡時代は40ページ越えの雑誌なので、企画数も多いですから)、多くのことが同時に進んでいることがわかりました。とても積極的で、みなさん自分の意見を持っていて意見交換がちゃんとできていて私も見習っていきたいなと思いました。私はインターンの時間の都合上、途中まで参加させていただいた形ですが、少ない時間の中でためになることがたくさんあったのでよかったです。

明日は静岡時代の連載企画「まちの回覧板」の取材に同行します。浜松にある浜松市楽器博物館です!

はじめての取材で緊張ですが、どんなお話が聞けるのか楽しみでもあります。

読者のみなさんに、「浜松楽器博物館って面白い」と思って頂けるようなメッセージを伝えていけるよう、楽しみながら取材に臨みたいと思います。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月8日(木)報告:澤田麻衣(常葉大学造形学部)

こんにちは、インターン生の澤田です。

本日も引き続き、主にグッズ制作をしました(私の担当はステッカーと腕章です)。

まずステッカー制作にあたり、ノベルティとしてどんな要素が必要かと考えながら制作しています。

わたしが必要と考えた要素はこの3つです。

①どう見て欲しいか(見られたいか)

②もらった人がどんな気持ちになるものか

③記憶に残りそうなものか

①の「どう見てほしいか(見られたいか)」ですが、静岡時代・静岡未来ともに、「静岡県代表の大学生、新しいシーンを求めて進んで行く人の発信源となる雑誌、大学生を中心とした団体である」というキーワードからイメージさせるものとして、富士山、道、学帽をあわせたものをキービジュアルに置くことにしました。その他の要素も詰め込みつつ形にしていく作業をしています。

まだ作成ですが、現状のステッカーのビジュアルが、少し女性らしさが強いので、よりシンプルに男女問わず喜んでくれるようなビジュアルにしていくことがいまの課題です。

ちなみに、山下さんは、午後から浜松市楽器博物館の取材へ向かいました。取材から戻ってきた山下さんは、初めての取材に「緊張したー!」といっていましたが、普段なかなかお話する機会のもてない方との出会いや取材の難しさから学ぶことも多かったそうです。私も来週15日に炭焼きレストランさわやかの工場へ取材をしにいきます。初めての取材なのでとても緊張していますが頑張ろうと思いました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8月9日(金)報告:山下綾(常葉大学造形学部)

こんにちは、インターン生の山下です。

2週間という期間で取り組んでいるので、今日は折り返し地点。

引き続き、静岡時代と静岡未来の缶バッチとウィンドブレーカーのデザインを考えているのですが、実は、今日は静岡時代と静岡未来のグッズ制作の中間発表(!)だったんです。

▲中間発表前の追い込み!

ステッカーと腕章担当の澤田さん(左)、缶バッジとウィンドブレーカー担当の山下さん(右)

現状をチェックしていただいたんですが、最初は「富士山」や「ひらめき」のようなものをキービジュアルにおいていたのですが、静岡未来にしても、静岡時代にしても「大学」というか『学ぶ』というのが伝わってくるといいな(取材に協力してくれた人に渡すとしたら尚更)という意見や一番いいのは「すごく女の子らしいものではなく、少し女性らしいもの」。男っぽいものが嫌いな女性はいるけど、女性らしいものが嫌いな男性は少ないのだとか。確かにそうかもしれません。

あとは、缶バッジやステッカーの場合は特にビジュアルの強さ、いかにシンプルに、情報量を少なく強いものをつくるかが重要なのだそう。「シンプル イズ ストロング」です。

ウィンドブレーカーの方はロゴが目立った方が何者であるかが分かるので、シンプルがいいかなと思っています。悩みどころは、肩のあたりに何かいれるかどうか、あったらかっこいいのですが、迷い中です。ロゴを前と後で使う予定なので、マーク的なものがよいのかなと思っています。

再度ウィンドブレーカーのデータを確認しようとしたところ、事件は起こりました。

USBのデータが全て壊れてしまい、缶バッチ以外のデータが開けなくなってしまいました(缶バッジは運良くデスクトップにいたのです)。

USBはデータの移動のためだけにつかい、データを保険として、外付けハードディスクやパソコン本体に保存しておかなければいけないなと身にしみてわかりました(どうやらMacでいうと書類フォルダが一番安全と言われているのだそうです)。あ

自分がちゃんと予備として保存をしていなかったせいなのですが、とてもショックで立ち直るのに時間がかかりました。これからは面倒くさがらず、外付けハードディスクやパソコンの本体に入れるようにします。ウィンドブレーカーの方は、データがなくなってしまったので、なんとか頑張って遅れを取り戻せるようにしたいと思います。缶バッチの方は、何個か案が出てきたので、色のバリエーションを作ってみたり、細かいところの手直しをしていきたいです。

アクシデントのあった今日ですが、残り一週間引き続きがんばります。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

一週間の終わりにアクシデントがあったものの、無事一週間が終わりました。それにしても、今週主に取り組んだ静岡時代と静岡未来のグッズ制作も順調に進み、できあがりが楽しみな素晴らしいものをお二人はつくってくださいました!みなさん楽しみにしていてくださいね!

来週はグッズの微調整から発注、そして静岡時代の雑誌レイアウトに関して、今度は主にInDesignを使って、新レイアウト作成に取り組んでいただく予定です(今まではイラストレーターで制作していました。ちなみに静岡時代の雑誌はInDesignでつくってます)。お二人からどんなイメージが出てくるのか楽しみです!後編へつづく!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2013年08月09日

運営部会議ー8月5日(月)

先日の運営部会議のあった8月5日(月)から、なんと静岡時代では常葉大学から二人の方がインターンシップに来てくれています(なんとお二人の先生からのお薦めで……!恐縮すぎます、、、)

受け入れるこちらとしても、有意義な2週間を送ってもらいたい!ということで

運営部服部が中心となりインターン生受け入れのプログラムを作成してくれました。内容盛りだくさんです。

インターン生として来てくれている澤田さん、山下さんには、「インターンシップ録」を交代で書いてもらいます。コチラもぜひご覧ください→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1122991.html

常葉大学のインターン生、澤田さん(左)・山下さん(右)と、撮影する服部

さて、運営部会議の報告に移らせていただきます。

いま静岡時代では、「静岡時代」本誌はもちろん、こちらのWebマガジンとFacebookページ「静岡未来」と3つの媒体を運営しているのですが、

特に「静岡未来」を筆頭とした編集・運営体制や実際の交流機会の創出を念頭に、活動指針を再構築中なんです(先週のTwitterでもつぶやいておりましたが…)。

というのも「静岡未来」にはもともと、静岡県の未来を静岡に関わりのある若い世代も一緒になって考えていけたら、という想いを込めているのですが、

そういう交流の場づくりに、これからは実際にたくさんの人の参加を得て、オール静岡で一緒につくりたいという考えがあるんです。

どのようにオール静岡かと言うと、「静岡未来」の執筆陣の充実、また情報収集網の充実、という点においてです。

これからの「静岡未来」は、より様々なカテゴリーごと、専門として勉強・研究している学生さんにもっと参画してもらえるような体制づくりをまず整えていきます。また学生だけでなく、静岡県の皆さんの力もお借りしていきたい。

そして本当の意味で、‘今の静岡県と自分たちの暮らしを見つめ、それぞれが当事者となって未来を築いていくプラットフォーム’をつくることが当面の目標です。

…という内容の話を共有する話で会議は終わったのですが、10月10日に迎える「静岡未来」オープン1周年に向けて、

これから段取りを考え体制を整えて参ります。

色々な方のご協力・ご参加を得ていきたいのですが、どういう伝え方をしていこう?というあたりも

含めて調節していきたいです。

若い世代へ、また世代間で、「学びと社会がつながる」ための情報が行き交う、そんな場を静岡県で実現させたいですね。

静岡時代、静岡未来では「静岡県での学び・研究が社会のためになる」この実証と、

それを個々人が当事者としての実感を持てる環境づくりのために活動形成をしてまいります。

では、暑い日が続きますが、皆さんも体調にはお気をつけてお過ごしください。

※学生は夏休みシーズンですが、静岡時代は10月号発行に向けても絶賛稼働中です!

Updated:2013年08月07日

編集部会議―7月31日(水)

前回に引き続き、今回も週に一度の全体ミーティングについて報告させていただきます。今回は、副編集長の木下が会議に出席できなかったため、代わりに私、天野が書かせていただきます。

さて、今日の全体ミーティングは!

全体を通していうと、私が考えていたよりもスムーズに進めることができたという印象でした!嬉しい!

前回のミーティングから一週間。現状の課題を考えたり、「わたしは今回の企画でなにをしたいんだろう」ということが自分の中でもごちゃごちゃになったり、でも一方で9月の締切日のことを考えると「今日のミーティングで決めきらなきゃ!」というプレッシャーや、ミーティングで自分の意見を押し切るのではなくて(時に押し切ることも大事なんですが)、まずは編集部のみんなが客観的にみて「いい!」と思ってもらえるような企画まで持っていきたいという思いから、不安も大きかった一週間でした。

だからこそ、ミーティング後は嬉しい気持ち・ほっとした気持ちでしたが、こういう時こそ気を引き締めてがんばります!

▲ミーティング風景。みんなから共感も得られ、編集長も安堵の表情

では、以下詳細について報告していきます!

連載については、「せんせいの引き出し」(静岡県内の大学の先生による誌面授業!先生の専門とする研究から日常での出来事、趣味にいたるまで先生の考えていることを先生の言葉で知ることのできる人気連載企画)以外はほぼすべて取材先、そして多くが取材日時まで決まりました!

ですので、あとは「その企画で何を聞き、何を読者に伝えるか」など取材内容の具体化の部分ですね。もちろん取材先の事前調べも大切ですが、まず「3つのQを立てること」。この「3つのQ」は取材や誌面、企画意図のイメージがきちんとできていないとどんどんずれていってしまいます。今回の取材で外せない「3つのQ」をまず立てることが、静岡時代が取材へ臨むうえでテッソクです。各々、準備万端の状態で取材に行けるようにしたいですね。

まだ取材日時等が、決まっていない連載については、各担当者にペースアップをお願いしたいところです。

ちなみに……前回お話した、「炭焼きレストランさわやか」の工場見学の取材ですが、ちゃっかり私も取材に行けることに!とっても楽しみです!!

静岡県民のソウルフード(?)、しっかり取材してきますので、みなさんも、ぜひ、楽しみにしていてくださいね!

そして、冒頭でも触れました10月号の特集についてです。

今回の企画テーマは「お寺」なわけですが、前回もお話したように、私が大好きなお寺の魅力をどんどん掘り起こしていくとともに、10月号を通して読者が「お寺いいね!」と思うだけではなくて、「行ってみよう!」と行動に移してもらえたら!と思っています。

前回のミーティングでは、特集の冒頭の企画が曖昧だったこと、それにより全体の企画の流れがはまらず読者が迷子になってしまう(最初の企画って本当に大事なんです)、という問題が浮き彫りになりました。

実際、編集長である私も迷子になってしまいました。

そこで、「企画の意図、そしてどのようなことを読者に伝えたいのか」といった部分を整理し直して、どうしたら「お寺いいね、行ってみよう!」と思ってもらえるか、という部分に着目してみました。

そうしたら「足りない部分」が見えて、まずは私のなかで企画の冒頭から最後まで流れを通す、ストーリーを立てることができたんです。

その結果!今回のミーティングでは、「わかりやすくなった!!」とのこと!よかった!

▲ホワイトボードぎっしりに書かれた特集内容を記録する編集部員

ちなみに、前回の宿坊案。「お寺に泊まる」ってとても面白そうなのですが、企画全体のストーリーとまず何を伝えたいのかを際立たせるために、今回は泣く泣く断念しました。

今回のミーティングでは、特集の企画内容を決めきり、各企画の取材先候補や執筆担当者を編集部内で話し合うことができたので、次のステップはいよいよ各企画の詳細を深めていくことと、取材先候補として挙げた方々にアポ取りをすること!ですね。

私、性格が少しゆったりしているのですが、どうにか、早め早めに進められるように、完成度を高められるように!気を引き締めてがんばりたいと思います。

どうか、今後とも応援をよろしくお願いします。

Updated:2013年08月02日

編集部会議―7月24日(水)

10月号に関する編集部会議の報告は今回が初めてなので、まず10月号編集長と副編集長を紹介したいと思います。

▲秋号タッグはこの2人!寺好き編集長・天野和佳子(静大4年/左)とそんな編集長を明るく支える副編集長・木下莉那(常葉大3年/右)

毎週水曜日、静岡時代編集部は静岡市葵区にある事務所にて全体ミーティングを行っています。基本的には会議は週一回です。静岡時代は大学の枠を超えて、編集部員が集まっているので、この週一回の会議で顔を合わせて話し合うということを大切にしています。ちなみに今は静大や県大、常葉、英和、文芸と今は5大学から集まっています!

余談ですが、最近ひとつ気になっていることがあります。・・・気のせいでしょうか、私が水曜日ミーティングに来る時は必ずと言っていいほど雨がふっているんですよね(笑)。誰か静岡時代編集部の中に雨女か雨男がいるのでしょうか。それとも、私が雨女なのでしょうか…。

それはともかくとして、テスト期間ということもあり編集部フル稼動というわけにはいきませんでしたが、今日も全体ミーティングで10月号の内容について熱く話し合ってきました!

「SNAP from campus」や「この駅で」など連載の企画内容は、ほぼ取材先はまとまってきていて、あとはアポを取りだったり、実際に取材に行く日程の調整などを行っています。次は、「その企画で何を聞き、何を読者へ伝えるか」など取材内容を具体化していきます。これは次の会議あたりに各連載企画担当者にイメージをしてきてもらいたいところです。

ちなみに今回の連載は、「え!さわやかって静岡にしかないの?」が静岡あるあるで有名の「ステーキレストランさわやか」の工場見学があるんですよ(アポを快諾してくださって嬉しい!)!楽しみ楽しみ!取材にかかる交通費のこともあり、取材へ行ける人数が3人(多くて4人)なので、ここは誰が行くか編集部内で軽く戦争です。

そして、議題は10月号の特集へ。

特集というのはいわばその号の静岡時代の「企画テーマ」とでも言えるのでしょうか、毎号編集長が異なる静岡時代では、その号の編集長がテーマを決めます。前回6月号は「プライベート」、その前は「異界、静岡」、また過去のバックナンバーの秋号ラインナップは、静岡の「景色」や「音楽」、「仕事」などを取り上げてきました。

今回10月号では、なかなか(わたしにとっては)難しいテーマが設定されました!ずばり、「お寺!!」です。秋号にぴったりの企画テーマなのですが、お寺と神社の違いとか、お寺そのものについて考えてきたことがあまりなかったので、難しく感じてしまいます。

でも、編集長はお寺が大好きで、一緒に本屋さん、図書館を回りながらお寺について調べものをしていたときに、お寺の写真を見て「行きたいー!」「え?静岡にこんなとこあったの?」と見入っていました。

7月の編集部は、みなさんに10月号を手にとっていただき、ご覧になっていただいた後、「そうだ、お寺に行こう!」と思ってもらえるような構成を、あーだこーだ言いながら練っているところです(8月は動きだしていかないと!)。

「いいかも!」じゃなくて、「行ってみよう!」と思ってもらいたいというのが編集長の思いなのです。

特集に関しては、もうひと押しで企画が固まりそうです。

「お寺好きな人って、お寺のどこに惹かれてるんだろ……」と考えたり、実際に静岡のお寺マニアを調べてみると、「まさか!この人が!?意外!」とびっくりしてしまうような方が有名だったり、調べてみればみるほど、まだ私たちの知らない魅力がお寺にはあるみたいです。

企画を多面的に掘り下げていくなかで、ひとつの「寺探訪しよう!」という編集長案には、「せっかくお寺に行くんだったらお寺に泊まってみたら?」なんてぶっとんだ意見も飛び出しみんな爆笑でした。編集長をはじめ「寺に泊まる」という発想がそもそもなかったので、こうやって会議で話して、意見を交わすって本当に大事だなって思います。お寺に泊まれたら面白そうですよね。

今日の会議での10月号(特集)の現状の大きな課題は、

・各企画で何を聞き、何を伝えたいのかを具体化していくこと!

・最初の冒頭の企画が曖昧・・・。(最初が大事なので再再考!)

とても面白くて伝えたい内容の企画ばかりなのですが、やはり読者の皆様にうまくお伝えするためには「ストーリー」が大切になってくると思うんですよね。その「ストーリー」がしっかりしていないと、結局何が言いたかったの?ってなっちゃう。読者に何を伝えたいのか、メッセージを具体的にイメージして、さらに見終わった後、「そうだ!お寺に行こう」と思ってもらえるような素敵なストーリー作りをこれから編集部員一同必死になって考えていこうと思います。

とりあえず来週までに企画を固めます!がんばります!

10月号、楽しみにしていて下さい!

Updated:2013年07月27日

運営部会議ー7月22日(月)

7月末…、私もウン年ぶりにレポート課題などがありまして、どう書こうかな(というかどう書いたら良いんだっけ…?汗)という心の声がリフレインしています。いや、頑張ります。

さて(上記のように個人的にそわそわしておりましたが)、22日も運営部会議を行いましたのでご報告いたします。

主にはいつもの前週振り返りと今週の予定確認、あとは翌日に控えたカレッジサミットと、また25日(木)に集中して終日会議(宿泊ではないですが合宿と呼んでいる…)を行うことにしたので、それらについて内容の確認・相談を行いました。

振り返りでも出ましたが、参院選に関するFacebookページ「静岡未来」、Webマガジン「シズオカガクセイ的新聞」での記事投稿については、

6月の県知事選の投稿の反省もあり、より計画的にできました。

これまでたびたび‘選挙・政治’に対する学生の意識調査を行ってきましたが、

今後は選挙期間あるなしに関係なく、学生世代の声を集めてくようにしたいと考えています。

そうして普段からの情報の蓄積とともに私たちなりの分析と、課題の根っこを浮かび上がらせること、

そして大学やまちの先生方にお力添えをいただき、発展的な情報・知識共有の場づくりという機能を果たしていきたいと思います。

また改めてご報告やお知らせもしていきますが、カレッジサミットに関するワークショップでは、運営部会議時にも思っていたように、

本当に様々なご意見をいただけました。

やはり、学生が大学の枠を越えて…となると、それなりの事前の連携がとれるネットワークの構築が不可欠だなと感じます。

これは現在静岡時代のHP(実はさりげなくHPつくりました→ http://www.shizuokajidai.net )でも‘学友会’として紹介しておりますが、現静岡時代編集部とはやや組織としては分けた形で構想しています。(分ける、といっても必ずつながっているのですが)

25日の集中会議でも議題の中心となりますが、今回ワークショップにご参加ただいた学生の皆さんと早速何か連携した新たな集まりも考えており、これから媒体制作から一歩進んだ活動へとより注力していけそうな予感がしています。

なんだか運営部会議のご報告と最近のできごとを色々と織り交ぜて述べてしまいましたが、

これから大学の夏休み期間には、静岡時代に関する様々なしくみの整備・可視化を進めていきます。

……と宣誓して、今回の運営部会議報告をしめさせていただきます。

夏休み期間も雑誌「静岡時代」の制作にみんなで頑張ってまいります。

そちらも引き続き、応援よろしくお願いいたします。

Updated:2013年07月26日

「静岡未来と静岡時代が、ぜ、全国紙デビュー!?」

7月12日(金)の日経新聞夕刊の表誌面(の一部)を静岡未来と静岡時代が飾りました。

こちらです!!ドンッ!!!!

嬉しいような恥ずかしいようなで、はじめは紙面を直視できませんでした……。しかし嬉しいですね!

(Facebook静岡未来→https://www.facebook.com/shizuoka.mirai)

とある人には「全員芝居がかってますね」と言われましたが、だってなんたって全国紙です。「意識しすぎ?」

と聞かれたらそうですし、普段の取材とそんな変わんないことも分かってはいますが!今秋一周年を迎える「静岡未来」はもちろん2005年に活動を開始して以来、今年で9年目(実は!)となる「静岡時代」も全国紙に載るのは初めてなんです。しかもカラーの写真つき。デビューです、デビュー!!

ところで、なぜ「静岡未来」が取材されたのかといいますと、日経新聞さんが7月21日(日)に行われる参議院議員選挙の特集を組まれていて、今回の参院選に絡んで全国各地でどのような動きがあるのかを取材されていたんです。

その流れで、「静岡未来」やこちらの「シズオカガクセイ的新聞」でも情報発信しているように、大学や街中で啓発活動を行ったり、ネット選挙に関するクイズを行ったりと、なにかとこの夏、選挙啓発に奔走している私たち静岡未来と静岡時代にお声がかかったわけです。ありがたい!

取材では、「大学生が参院選に絡んでどのような活動をするのか?」ということを重点的に聞かれました。

また日経新聞さんに限らず多くの報道関係者から聞かれたことは、「若年層の投票率や選挙への関心についてどう思うか」「県選管との啓発活動を通して、どうなっていったらいいと思うか」「ネット選挙そもそもについてどう思うか」などなど。(そういえば、ここ最近落ち着いてきましたが、先週あたりは代表鈴木のケータイが鳴り響いていた気がします。それも全員、報道関係の人……。すげー)

特に、「若年層の投票率や選挙への関心についてどう思うか」。

選挙の啓発活動を通して、最近思ったことがあります。静岡時代は、これまで国政選挙や県知事選挙の啓発活動を何度か行ってきました。2007年の参議院議員選挙、2009年の静岡県知事選挙、2010年の参議院議員選挙、2012年の衆議院議員選挙、2013年6月の静岡県知事選挙、そして今回の参議院議員選挙。すべて、静岡県の大学生が関わり、声をあげ、号外や啓発グッズ(うちわからウエットティッシュからホッカイロからいろいろたくさん)を配り、選挙PRの呼びかけを行ってきました。

今回の参議院選挙PR活動の様子。みなさんと直接顔を合わせながら、選挙PR活動の呼びかけをしています!

時には「頑張って!」と、温かい言葉をかけてくれる人も!

このような活動を重ねるうちに、ひとつ思ったことがあります。

「なぜ投票率はあがらないんだろう」。

実際に6月の静岡県知事選挙のときに、ある報道関係者から聞かれました。

「なんで投票率はあがらないんだと思いますか?」

よく聞く「投票率をあげるためにどうしたらいいと思う?」じゃないんです。「なぜ低いか」なんです。そのとき私は困りました。教授や選挙経験のある方が身近にいたので、投票や選挙に関しては比較的関心は高い方です。でもそれは個人のレベルで、もっと総体的に、「投票率が低いと言われている若年層、それはなぜ?」

ということはあまり意識したことがありませんでした。結局、自分の話をしてしまいましたが(反省)。

自分の話、自分の価値観に影響を与えたエピソードというのは、メッセージとしてはささるものだとは思いますが、若年層への啓発活動を行う立場として、そもそも根本の疑問と向き合っていなかったことは猛反省です。

これまで啓発活動のなかで「投票いきましょうー!」と呼びかけていましたが、そもそも同年代に「投票いきましょうー!」って言われても、同年代からしたらうっとしいです。上の世代の方には響くかもしれません。「若いもんが頑張っとるじゃないか。これで投票いかんかったら恥」みたいな感じで。

もちろん、大学生が社会参画するということは大事ですし、実際に啓発活動に参加することで選挙や投票に当事者意識を持つことが出来ます。そしてその当事者意識を持った人が周辺へと伝えていく。なので、同年代が関わる・呼びかけるって本当に、本当に大切です。

だから、わたしたち若い世代が同じ大学生へ啓発活動をするとき、最も大切にしなくてはいけないのは、啓発活動の外側にいる学生をいかに巻き込むかなんです。

そこで今回、意識的に、「若者の投票率ってなんで低いんだと思う?」

と大学生にアンケートを行ったり、その他(先日まさに)若者の投票率や選挙そのもの、政治に関して教授にインタビューを行ったり、「投票へ行きましょう!」というメッセージだけではなく、「なんで投票にいくのか?」「そもそもなんで投票率はあがらないのか」という根本のところを、考えながら情報を発信しています。

なんだか最後、大真面目な話になってしまいましたが、今後の静岡未来の参院選特集に是非ご注目ください!

よくよく考えると、今回のデビュー、静岡時代というよりは静岡未来です。しかも静岡未来のなかでも特に参院選特集です。

だってよく見てください!

静岡未来をともに運営しておられる「県庁広報課」の文字がない。

担当のNさんが悲しんでおられる(静岡未来の裏で頑張ってくれている担当者さんなのに……)。

これはより一層、静岡未来を盛り上げ、再び全国版のメディアに登場するしかありません!

静岡未来、静岡時代ともに引き続きがんばりますので、どうぞよろしくお願いします!

Updated:2013年07月19日