学生白書

『美術家 ありえだ なおさん(静岡大学大学院)』:大学生の横顔

〜学生のキャンパスライフ、紹介します〜

私たちの周囲にはモノが溢れている。安価で大量生産され、消費されていくもののなかには、生きている女の子も含まれる。そうした誰もが知っているけれど見たくないと思う歪んだ現実と真正面から向き合い、作品をつくり続けている若き美術家がいる。今回紹介するのは、静岡大学大学院に所属しているありえだなおさん。「嫌だ」という感情とも切り離され、「痛くも痒くもない」とでも言うかのように欲望が肥大化していく世の中。「日々の繰り返し」や「消費社会」を表現している彼女の作品や言葉。彼女は自分を媒体とし何をつくり、発しようとしているのか。

ありえだなお展「ねるねる」

日時:2013/12/13(金)〜12/25(水)12:00〜19:00(火曜日休廊)

場所:ギャラリーウドノス

●オープニングレセプション 12/14(土)19:00〜21:00

●イヴイヴイヴェント 12/23(月・祝)12:00 ~19:00

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

学生である傍ら「美術家」として活躍をしている、ありえだなおさん(静岡大学大学院二年)。立体的なオブジェや絵画、漫画など作品は多岐にわたり、静岡を中心に個展やギャラリーへの出品、静岡の芸術批評誌『DARA DA MONDE』の表紙や漫画を制作するなど、精力的に活動している。幼い頃から絵を描くことが好きだったありえださんは、「なにか作品を残したい!」という想いのもと静岡大学に進学。自分の経験や記憶、想いが形になる魅力に入り込んでいったという。

制作するときに使用する道具や素材は、模造紙やボールペンなど、安価で大量生産・大量消費されている物を使うことが「ありえだ流」。また、作品には、女性が必ずと言っていいほど出てくる。生クリームを被った少女や女性の裸、性器など、男性の理想を打ち砕く(女性自身も見たいと思わない)ような女性のどろどろした部分まで描き、女性さえも消費されていく社会を表現している。

「消費社会は人間の欲望が肥大化し形成されるものだと思うのですが、そうしたものから皆、目を背けたがると思うんです。その嫌だと思う感情とも切り離されるような社会の歪んだエネルギーは、私の中で恐怖でした。でも、自分の嫌なことから逃げていてはダメと思いましたし、負のエネルギーの集合体を別のものに転じさせたい、そこから何が生まれるのかを見てみたいと思ったんです」と話すありえださん。今は負のエネルギーを形にすることにしか気持ちがのらないのだそう。「日々繰り返されていく日常に、突きつけるような力のあるものをつくりたい」と話すありえださんの作品がどう化けるのか、今後のありえだ動向に注目だ。

(取材・文/天野和佳子)

「狂った漫画をかく人(※褒め言葉です)」と知人から聞き、どきどきしながら取材に臨んだ編集部。実際お会いしてみると、ありえださんはとても物腰柔らかな女性でした

ここが「ありえだスペース」。ちょっと乱雑!?ここから作品が生み出されていきます

「ますますの恐怖」という作品。顔の一部が欠落したように加工された風俗広告や、漫画誌の照れた表情の女の子を切り抜き、プラスチックのビーズなどとともにコラージュしている

「あまえちゃん」という作品。黒の油性ペン一本であまえちゃんの日々を描いた

現在、制作中のぬいぐるみ「しきゅうちゃん」。夜な夜な続く制作のなか、ふと「わたし、なにしているんだろう」と涙したことも。

普段、制作を行っている静岡大学大学院の院生室にて。スペースを大きく3つに分けて使っている。写真奥が先ほどの「ありえだスペース」。

最後にキラキラ輝くお星さまを装備し、編集部・天野のパシャリ。ちなみに、ありえださんの胸元におわすのは女子高校生のフィギュアネックレス(自作)。

ありえだなお展「ねるねる」

日時:2013/12/13(金)〜12/25(水)12:00〜19:00(火曜日休廊)

場所:ギャラリーウドノス

●オープニングレセプション 12/14(土)19:00〜21:00

●イヴイヴイヴェント 12/23(月・祝)12:00 ~19:00

●ありえだ なおさん(写真右)

静岡大学大学院教育学部芸術文化課程2年。静岡県出身。現在は、普段考えようとしていない女性のシンボル子宮と向き合う機会を作るため、ぬいぐるみ「しきゅうちゃん」を制作中。大学生がつくる雑誌『静岡時代』にて連載企画「学コンシャスな大学生直伝 ベスト・オブ・シラバス」や連載企画「真っ当もぐりのススメ」のイラストを制作していただいています。

ブログ:http://ariedanao.blog.fc2.com/

●聞き手:天野和佳子(写真左)

静岡大学情報学部4年。静岡県出身。『静岡時代』32号編集長。普段は、静岡大学情報学部にて情報通信産業における経営戦略を学んでいる。小学時代から高校時代に至まで、お寺の写真集や特集本を親にねだるべく猛勉強をしたほどのお寺好き。

私たちの周囲にはモノが溢れている。安価で大量生産され、消費されていくもののなかには、生きている女の子も含まれる。そうした誰もが知っているけれど見たくないと思う歪んだ現実と真正面から向き合い、作品をつくり続けている若き美術家がいる。今回紹介するのは、静岡大学大学院に所属しているありえだなおさん。「嫌だ」という感情とも切り離され、「痛くも痒くもない」とでも言うかのように欲望が肥大化していく世の中。「日々の繰り返し」や「消費社会」を表現している彼女の作品や言葉。彼女は自分を媒体とし何をつくり、発しようとしているのか。

ありえだなお展「ねるねる」

日時:2013/12/13(金)〜12/25(水)12:00〜19:00(火曜日休廊)

場所:ギャラリーウドノス

●オープニングレセプション 12/14(土)19:00〜21:00

●イヴイヴイヴェント 12/23(月・祝)12:00 ~19:00

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

学生である傍ら「美術家」として活躍をしている、ありえだなおさん(静岡大学大学院二年)。立体的なオブジェや絵画、漫画など作品は多岐にわたり、静岡を中心に個展やギャラリーへの出品、静岡の芸術批評誌『DARA DA MONDE』の表紙や漫画を制作するなど、精力的に活動している。幼い頃から絵を描くことが好きだったありえださんは、「なにか作品を残したい!」という想いのもと静岡大学に進学。自分の経験や記憶、想いが形になる魅力に入り込んでいったという。

制作するときに使用する道具や素材は、模造紙やボールペンなど、安価で大量生産・大量消費されている物を使うことが「ありえだ流」。また、作品には、女性が必ずと言っていいほど出てくる。生クリームを被った少女や女性の裸、性器など、男性の理想を打ち砕く(女性自身も見たいと思わない)ような女性のどろどろした部分まで描き、女性さえも消費されていく社会を表現している。

「消費社会は人間の欲望が肥大化し形成されるものだと思うのですが、そうしたものから皆、目を背けたがると思うんです。その嫌だと思う感情とも切り離されるような社会の歪んだエネルギーは、私の中で恐怖でした。でも、自分の嫌なことから逃げていてはダメと思いましたし、負のエネルギーの集合体を別のものに転じさせたい、そこから何が生まれるのかを見てみたいと思ったんです」と話すありえださん。今は負のエネルギーを形にすることにしか気持ちがのらないのだそう。「日々繰り返されていく日常に、突きつけるような力のあるものをつくりたい」と話すありえださんの作品がどう化けるのか、今後のありえだ動向に注目だ。

(取材・文/天野和佳子)

「狂った漫画をかく人(※褒め言葉です)」と知人から聞き、どきどきしながら取材に臨んだ編集部。実際お会いしてみると、ありえださんはとても物腰柔らかな女性でした

ここが「ありえだスペース」。ちょっと乱雑!?ここから作品が生み出されていきます

「ますますの恐怖」という作品。顔の一部が欠落したように加工された風俗広告や、漫画誌の照れた表情の女の子を切り抜き、プラスチックのビーズなどとともにコラージュしている

「あまえちゃん」という作品。黒の油性ペン一本であまえちゃんの日々を描いた

現在、制作中のぬいぐるみ「しきゅうちゃん」。夜な夜な続く制作のなか、ふと「わたし、なにしているんだろう」と涙したことも。

普段、制作を行っている静岡大学大学院の院生室にて。スペースを大きく3つに分けて使っている。写真奥が先ほどの「ありえだスペース」。

最後にキラキラ輝くお星さまを装備し、編集部・天野のパシャリ。ちなみに、ありえださんの胸元におわすのは女子高校生のフィギュアネックレス(自作)。

ありえだなお展「ねるねる」

日時:2013/12/13(金)〜12/25(水)12:00〜19:00(火曜日休廊)

場所:ギャラリーウドノス

●オープニングレセプション 12/14(土)19:00〜21:00

●イヴイヴイヴェント 12/23(月・祝)12:00 ~19:00

●ありえだ なおさん(写真右)

静岡大学大学院教育学部芸術文化課程2年。静岡県出身。現在は、普段考えようとしていない女性のシンボル子宮と向き合う機会を作るため、ぬいぐるみ「しきゅうちゃん」を制作中。大学生がつくる雑誌『静岡時代』にて連載企画「学コンシャスな大学生直伝 ベスト・オブ・シラバス」や連載企画「真っ当もぐりのススメ」のイラストを制作していただいています。

ブログ:http://ariedanao.blog.fc2.com/

●聞き手:天野和佳子(写真左)

静岡大学情報学部4年。静岡県出身。『静岡時代』32号編集長。普段は、静岡大学情報学部にて情報通信産業における経営戦略を学んでいる。小学時代から高校時代に至まで、お寺の写真集や特集本を親にねだるべく猛勉強をしたほどのお寺好き。

Updated:2013年12月11日

このグッドデザインは常葉大クオリティー。取材先・サポーター限定ゆえ、入手をお心待ちに

〜学生のキャンパスライフ、紹介します〜

「普段、大学で学んでいることって役に立つのかな?」そんなことを考えたことありませんか?そんな大学生に朗報です。今年の夏、大学での学びを大いに活かし、静岡未来や静岡時代のために素晴らしい成果物をつくってくれた大学生がいます。

常葉大学造形学部造形学科ビジュアルデザインコース3年の澤田麻衣さん(左)と山下綾さん(右)。

2人は普段、大学で主にデザインの中でもエディトリアルデザインを学んでいます。冊子のレイアウトや印刷技術を学んだり、実際に既存の製品のペットボトルのラベルやポスターを制作したり、自治体の街おこしの企画に参加したりしています。

そんな2人が、静岡時代の夏季インターンシップで静岡時代と静岡未来のグッズを制作してくれました!

(静岡時代夏期インターンシップ録:前編 /後編)

静岡時代や静岡未来が象徴するものは何か、イメージカラーを決め、既存のロゴをいかに取り込み、どうデザインするかによって、何をどのように人に伝えるかを意識しながら、缶バッジやステッカー、腕章、ウィンドブレーカーを制作!

こちらは、静岡時代・静岡未来のステッカー。いくつかの案の中からこちらに決定。澤田さん曰く、ステッカーを制作していくうちに自分のデザインの傾向に気づかされたのだそう

カラフルな缶バッチはバッグにつけるのもよし、小物入れにつけるのもよし。どこにつけてもワンポイントになるグッドデザインです!

腕章は、傍目からみても静岡時代・静岡未来の団体だとわかるようつくってもらいました。

他の報道機関や団体にはなかなか見られない、まさにオリジナルの逸品です!

こちら、静岡時代編集部垂涎ものの一着!『静岡時代』の配布や街頭キャンペーンの際に着用します。

「このブルーカラーを見かけたら、「静岡時代」「静岡未来」って連想してほしい」と山下さん

バックは【静岡県庁×静岡時代 静岡未来】のロゴマーク入り。PRに抜け目はありません!

お気づきの方は、ぜひとも「いいね!」お願いします。

「もらって嬉しい、いいな、と興味や視線を誘導し、静岡時代や静岡未来を知る人が広がってくれたら嬉しい」と2人は言います。自分のデザインしたものが、実際に形になって出来上がることは中々ないのだそう。このグッズは、静岡未来や静岡時代の取材にご協力いただいた方、協賛してくださる方にお渡ししていきます。2人が大学での学びと思い、今の自分たちに出来ること全てを最大限に活かしてつくったグッズを見て、「大学生にもこんなことできるんだ」という励みや良い刺激になっていただけたら嬉しいです。

-------------------------------------

澤田麻衣さん、山下綾さん

常葉大学造形学部造形学科ビジュアルデザインコース3年。いまは大学でシルクスクリーンを使った印刷技術を学んでいる。デザインはアートと違い、受け手あってのこと。どのように受け取ってもらえるかを常に意識し、デザインと向き合っている。澤田さんはステッカーと腕章、山下さんは缶バッジとウィンドブレーカーを制作。

「普段、大学で学んでいることって役に立つのかな?」そんなことを考えたことありませんか?そんな大学生に朗報です。今年の夏、大学での学びを大いに活かし、静岡未来や静岡時代のために素晴らしい成果物をつくってくれた大学生がいます。

常葉大学造形学部造形学科ビジュアルデザインコース3年の澤田麻衣さん(左)と山下綾さん(右)。

2人は普段、大学で主にデザインの中でもエディトリアルデザインを学んでいます。冊子のレイアウトや印刷技術を学んだり、実際に既存の製品のペットボトルのラベルやポスターを制作したり、自治体の街おこしの企画に参加したりしています。

そんな2人が、静岡時代の夏季インターンシップで静岡時代と静岡未来のグッズを制作してくれました!

(静岡時代夏期インターンシップ録:前編 /後編)

静岡時代や静岡未来が象徴するものは何か、イメージカラーを決め、既存のロゴをいかに取り込み、どうデザインするかによって、何をどのように人に伝えるかを意識しながら、缶バッジやステッカー、腕章、ウィンドブレーカーを制作!

こちらは、静岡時代・静岡未来のステッカー。いくつかの案の中からこちらに決定。澤田さん曰く、ステッカーを制作していくうちに自分のデザインの傾向に気づかされたのだそう

カラフルな缶バッチはバッグにつけるのもよし、小物入れにつけるのもよし。どこにつけてもワンポイントになるグッドデザインです!

腕章は、傍目からみても静岡時代・静岡未来の団体だとわかるようつくってもらいました。

他の報道機関や団体にはなかなか見られない、まさにオリジナルの逸品です!

こちら、静岡時代編集部垂涎ものの一着!『静岡時代』の配布や街頭キャンペーンの際に着用します。

「このブルーカラーを見かけたら、「静岡時代」「静岡未来」って連想してほしい」と山下さん

バックは【静岡県庁×静岡時代 静岡未来】のロゴマーク入り。PRに抜け目はありません!

お気づきの方は、ぜひとも「いいね!」お願いします。

「もらって嬉しい、いいな、と興味や視線を誘導し、静岡時代や静岡未来を知る人が広がってくれたら嬉しい」と2人は言います。自分のデザインしたものが、実際に形になって出来上がることは中々ないのだそう。このグッズは、静岡未来や静岡時代の取材にご協力いただいた方、協賛してくださる方にお渡ししていきます。2人が大学での学びと思い、今の自分たちに出来ること全てを最大限に活かしてつくったグッズを見て、「大学生にもこんなことできるんだ」という励みや良い刺激になっていただけたら嬉しいです。

-------------------------------------

澤田麻衣さん、山下綾さん

常葉大学造形学部造形学科ビジュアルデザインコース3年。いまは大学でシルクスクリーンを使った印刷技術を学んでいる。デザインはアートと違い、受け手あってのこと。どのように受け取ってもらえるかを常に意識し、デザインと向き合っている。澤田さんはステッカーと腕章、山下さんは缶バッジとウィンドブレーカーを制作。

Updated:2013年10月11日

『静岡県立大学「静岡2.0」』:大学生の横顔

〜学生のキャンパスライフ、紹介します〜

自分たちの暮らす地域の環境が、あるとき突然、困難な状況に陥ってしまったら自分だけの力で果たして乗り越えられるでしょうか?少なからず、ひとりの力では限界が訪れてしまうことがあります。そんなとき、周りの人間とともに活動できるとしたら、きっと状況は一変するはず。今回は「地域づくり」を目的として結成された団体、『静岡2.0』のみなさんを紹介します。『(地域のため)私たちに何ができるだろうか』。そんな意識をもった学生たちは、日々どんな想いで活動をしているのか。学生発信による、地域づくりの目的をぜひご覧ください。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

東日本大震災後、誰もが一度は「自分がいま住んでいる静岡が被災したら……」と想像したのではないでしょうか?静岡2.0は、被災する前から私たちにできることがあるのではないか、という共通の思いを持った学生たちが立ち上げた団体である。

「被災地の訪問を通して、復興には地域における人と人とのつながりが欠かせないということ、手を取り合うからこそ頑張れるということを感じた」と語る代表・青野みちのさん(静岡県立大学国際関係学部4年)。

世代や職業、所属団体の違いを越えて地域の多様な人がつながる場をつくり、そのような場を開く人を増やしていく静岡2.0。もしも地域が被災、経済危機、無縁化などの困難な状況になったとしても日頃から地域の人とのつながりがあれば、その土地で共に生き続けたいという希望が生まれる。

静岡2.0は、被災時に限らず、地域が問題に直面した時に共に行動できるような「復興力のある静岡」を目指している。このような地域の性質を「レジリアンス」と言い、静岡2.0のキーワードとなっている。

今後は活動メンバーとして、高校生や社会人の方にも参加していただきたいそう。活動をきっかけとして、私たち若い世代が地元や居住地域とのつながり、人と人との関係性を築いていくことによって静岡はより愛され、レジリアントな場所となっていくだろう。

(取材・文/小池麻友)

自分たちの暮らす地域の環境が、あるとき突然、困難な状況に陥ってしまったら自分だけの力で果たして乗り越えられるでしょうか?少なからず、ひとりの力では限界が訪れてしまうことがあります。そんなとき、周りの人間とともに活動できるとしたら、きっと状況は一変するはず。今回は「地域づくり」を目的として結成された団体、『静岡2.0』のみなさんを紹介します。『(地域のため)私たちに何ができるだろうか』。そんな意識をもった学生たちは、日々どんな想いで活動をしているのか。学生発信による、地域づくりの目的をぜひご覧ください。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

東日本大震災後、誰もが一度は「自分がいま住んでいる静岡が被災したら……」と想像したのではないでしょうか?静岡2.0は、被災する前から私たちにできることがあるのではないか、という共通の思いを持った学生たちが立ち上げた団体である。

「被災地の訪問を通して、復興には地域における人と人とのつながりが欠かせないということ、手を取り合うからこそ頑張れるということを感じた」と語る代表・青野みちのさん(静岡県立大学国際関係学部4年)。

世代や職業、所属団体の違いを越えて地域の多様な人がつながる場をつくり、そのような場を開く人を増やしていく静岡2.0。もしも地域が被災、経済危機、無縁化などの困難な状況になったとしても日頃から地域の人とのつながりがあれば、その土地で共に生き続けたいという希望が生まれる。

静岡2.0は、被災時に限らず、地域が問題に直面した時に共に行動できるような「復興力のある静岡」を目指している。このような地域の性質を「レジリアンス」と言い、静岡2.0のキーワードとなっている。

今後は活動メンバーとして、高校生や社会人の方にも参加していただきたいそう。活動をきっかけとして、私たち若い世代が地元や居住地域とのつながり、人と人との関係性を築いていくことによって静岡はより愛され、レジリアントな場所となっていくだろう。

(取材・文/小池麻友)

Updated:2013年09月25日

『棚田に行こう!8月編』〜静岡大学棚田研究会〜

静岡時代やFacebook静岡未来でもお世話になっています、【静岡大学棚田研究会】(通称:棚けん)。

静岡未来関連記事→(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=240276779430674&set=a.179280012197018.18201.174268652698154&type=1&theater)

棚けんのみなさんが保全活動を行っている、菊川市上倉沢の棚田をもっとたくさんの人たちに広めたい。日本の原風景の残る場所を知ってもらいたい。と考え、今回から、静岡時代と静大棚田研究会とのコラボで、毎月1回の棚田活動日誌をお届けすることになりました。日本の原風景がここ、上倉沢の棚田にあるんです!

・公式ブログ「しず大棚けん」:http://www.tanada1504.net/tanaken/

・連絡先公式メールアドレス:su_tanaken(の)yahoo.co.jp((の)の部分を、@に変えてください)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

みなさんこんにちは、静岡大学棚田研究会です。私たちは、静岡県菊川市上倉沢の美しい棚田の景観を守るため、「NPO法人せんがまち棚田倶楽部」の方と連携して、日本の原風景である棚田の保全活動の支援を行っています。この上倉沢の棚田は別名「千框(せんがまち)」と呼ばれています。

さて、今回の連載投稿は、棚田研究会ビオトープ班長の岡泰平と営農班長の吉岡優一がお送りします。

まずは、8月の作業を振り返ってみたいと思います!

8月3日は、棚田の草刈りと生き物教室を開催しました。

当日はオーナー作業日ということで、棚田のオーナーさんが集まりました。さらに、生き物教室に参加する子どもたちも、上倉沢の棚田を訪れたんですよ。

そんな中で行われた草刈り作業。まずは、地元の農家さんを中心に草刈り機で草を刈った後に、オーナーさん・棚けんメンバーが鎌を使って、畔の法面などにある残りの草を刈りました。たかが草刈り、されど草刈りで、この草刈りを怠ると稲の生長を妨げる原因となってしまう可能性があるのでしっかり行う必要があるんです。

また、草刈りは地味な作業のようにも見えますが、8月の草刈はとても暑く、やっている方は意外ときつい作業なんです。しかし、棚けんメンバーはじめ、集まった人たちでわいわい騒ぎながら、楽しんで作業できたように思います。特に子供達はとても元気で、僕たちも含め、大人たちはパワーをもらうことができました!

子どもたちの明るい声が響き渡る棚田風景も素敵でした。

草刈り作業終了後は、棚田の下にあるホタル水路で生き物教室を行いました。岡ビオトープ班長による「棚田の生き物、生態系」について説明のあと、実際にホタル水路に入って子供たちが生き物を捕まえます。そして、簡単な図鑑をみながら「何と何が同じ種の生き物か」ということを調べました。子供たちはわいわいと賑やかで、無造作に捕まえることに奮闘していました。その元気さに、棚けんメンバーは圧倒されてしまいました。

生き物教室を行った水路の中には絶滅危惧種も存在しており、それらは捕まえて持ち帰るわけにはいかないので子供達に説明したあと水路に放してあげました。子供達に生態系の大切さが伝わっていたらいいなと思います。

その後は、棚けんが運営している青空農園とビオトープの草刈り、棚田の周りへの電柵張りを行いました。

青空農園は約1か月ぶりの草刈です!毎度のことながら草が生い茂っていましたが、作物は強くたくましく育っていたため、時期がきたら収穫に期待大!です!!

また、棚田の周りへ張り巡らせた電柵は、イノシシなどに成長した稲が踏み倒されたり食べられたりするのを防ぐために行うものです。意外と距離があって作業は大変でしたが、棚けんの一年生が頑張ってくれたため、無事に終わることができました。ありがとう、一年生!!

さて、続いては8月24日に行われた「そばまき」についてご紹介します!

「そばまき」をするのは今年で初めてで、JAF主催で、そば屋を営業している田形さんの協力によって実現しました。千框での「そば」は、【すじまき】という方法でタネを蒔きました。

はじめに、クワで土をなぞり、直線状のすじをつくります。そして作ったすじの上に種を蒔きます。このすじを作る作業が結構な重労働だったんです。みなさん汗だくになりながら作業をしていました。

ちなみに「そば」は、種をまいただけでも芽を出してくるらしいです・・・・なんとも驚異的ですね(笑)

しかしながら、種をまいただけでは鳥の格好の餌食になり食べられてしまうということで、クワで種の上に軽く土をかけて自分の足で土の上をふみふみします。

暑い上に普段使わないような筋肉を使い、足を細かく動かしながら横に動いていくのでこれも大変な作業でした。

しかし、みなさんの協力もあり無事にそばまきを終えることができました!

9月下旬ごろにはそばの花が咲くということで、次回の投稿のころにはきっと可愛いらしいそばの花が咲いていると思います。

作物が育っていく経過も、みなさんにご紹介していきたいと考えていますので、どうぞお楽しみに!

静岡未来関連記事→(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=240276779430674&set=a.179280012197018.18201.174268652698154&type=1&theater)

棚けんのみなさんが保全活動を行っている、菊川市上倉沢の棚田をもっとたくさんの人たちに広めたい。日本の原風景の残る場所を知ってもらいたい。と考え、今回から、静岡時代と静大棚田研究会とのコラボで、毎月1回の棚田活動日誌をお届けすることになりました。日本の原風景がここ、上倉沢の棚田にあるんです!

・公式ブログ「しず大棚けん」:http://www.tanada1504.net/tanaken/

・連絡先公式メールアドレス:su_tanaken(の)yahoo.co.jp((の)の部分を、@に変えてください)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

みなさんこんにちは、静岡大学棚田研究会です。私たちは、静岡県菊川市上倉沢の美しい棚田の景観を守るため、「NPO法人せんがまち棚田倶楽部」の方と連携して、日本の原風景である棚田の保全活動の支援を行っています。この上倉沢の棚田は別名「千框(せんがまち)」と呼ばれています。

さて、今回の連載投稿は、棚田研究会ビオトープ班長の岡泰平と営農班長の吉岡優一がお送りします。

まずは、8月の作業を振り返ってみたいと思います!

8月3日は、棚田の草刈りと生き物教室を開催しました。

当日はオーナー作業日ということで、棚田のオーナーさんが集まりました。さらに、生き物教室に参加する子どもたちも、上倉沢の棚田を訪れたんですよ。

そんな中で行われた草刈り作業。まずは、地元の農家さんを中心に草刈り機で草を刈った後に、オーナーさん・棚けんメンバーが鎌を使って、畔の法面などにある残りの草を刈りました。たかが草刈り、されど草刈りで、この草刈りを怠ると稲の生長を妨げる原因となってしまう可能性があるのでしっかり行う必要があるんです。

また、草刈りは地味な作業のようにも見えますが、8月の草刈はとても暑く、やっている方は意外ときつい作業なんです。しかし、棚けんメンバーはじめ、集まった人たちでわいわい騒ぎながら、楽しんで作業できたように思います。特に子供達はとても元気で、僕たちも含め、大人たちはパワーをもらうことができました!

子どもたちの明るい声が響き渡る棚田風景も素敵でした。

草刈り作業終了後は、棚田の下にあるホタル水路で生き物教室を行いました。岡ビオトープ班長による「棚田の生き物、生態系」について説明のあと、実際にホタル水路に入って子供たちが生き物を捕まえます。そして、簡単な図鑑をみながら「何と何が同じ種の生き物か」ということを調べました。子供たちはわいわいと賑やかで、無造作に捕まえることに奮闘していました。その元気さに、棚けんメンバーは圧倒されてしまいました。

生き物教室を行った水路の中には絶滅危惧種も存在しており、それらは捕まえて持ち帰るわけにはいかないので子供達に説明したあと水路に放してあげました。子供達に生態系の大切さが伝わっていたらいいなと思います。

その後は、棚けんが運営している青空農園とビオトープの草刈り、棚田の周りへの電柵張りを行いました。

青空農園は約1か月ぶりの草刈です!毎度のことながら草が生い茂っていましたが、作物は強くたくましく育っていたため、時期がきたら収穫に期待大!です!!

また、棚田の周りへ張り巡らせた電柵は、イノシシなどに成長した稲が踏み倒されたり食べられたりするのを防ぐために行うものです。意外と距離があって作業は大変でしたが、棚けんの一年生が頑張ってくれたため、無事に終わることができました。ありがとう、一年生!!

さて、続いては8月24日に行われた「そばまき」についてご紹介します!

「そばまき」をするのは今年で初めてで、JAF主催で、そば屋を営業している田形さんの協力によって実現しました。千框での「そば」は、【すじまき】という方法でタネを蒔きました。

はじめに、クワで土をなぞり、直線状のすじをつくります。そして作ったすじの上に種を蒔きます。このすじを作る作業が結構な重労働だったんです。みなさん汗だくになりながら作業をしていました。

ちなみに「そば」は、種をまいただけでも芽を出してくるらしいです・・・・なんとも驚異的ですね(笑)

しかしながら、種をまいただけでは鳥の格好の餌食になり食べられてしまうということで、クワで種の上に軽く土をかけて自分の足で土の上をふみふみします。

暑い上に普段使わないような筋肉を使い、足を細かく動かしながら横に動いていくのでこれも大変な作業でした。

しかし、みなさんの協力もあり無事にそばまきを終えることができました!

9月下旬ごろにはそばの花が咲くということで、次回の投稿のころにはきっと可愛いらしいそばの花が咲いていると思います。

作物が育っていく経過も、みなさんにご紹介していきたいと考えていますので、どうぞお楽しみに!

Updated:2013年09月03日

『静大生が企業!株式会社Exclothes』:大学生の横顔

〜学生のキャンパスライフ、紹介します〜

「株式会社Exclothes」の伊藤完さん(左)と亀谷貴史さん(右)。

新聞など、各メディアにも取り上げられるほど注目されています!

『Exclothes』HP

http://ex-clothes.com/

『しずいえ』HP

http://shizuoka-daigaku.com/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

物が溢れるほど豊かな日本では、使わなくなった服をリユース(再利用)するという意識が他国に比べてそう高くはない。実質、古着のリサイクル率は10%程度。そうした現状を変えようと、学生ながらも古着の無料交換サイトを運営する株式会社Exclothesを立ち上げたのが静岡大学農学部4年の亀谷貴史さん。

その古着無料交換サイトでは、登録すると2Pもらえ、古着を1着1Pで交換できる。さらにポイントは1P=500円で購入でき、送料は別だが交換は全て無料で行うことが出来る。まさにリサイクルとオークションを組み合わせたような仕組み。

亀谷さんがアメリカとアフリカに留学した際、アフリカは物資がもともと少ないこともあるが、どこの国でも使える物を使えるだけ使い、さらにリユースするなど、日本とのエコ意識の違いを感じたことがきっかけなのだそう。

さらに静岡大学を中心に賃貸アパート、マンションの情報を提供するサイト「しずいえ」も立ち上げた。現役静大生が住みやすいと思った物件を現役生ならではの視点で掲載している。例えば学部ごとのおすすめの物件やルームシェア出来る物件、さらには引っ越しの情報など、静大生にとって便利な情報ばかり。同じく株式会社Exclothesの人文社会科学部4年伊藤完さんは「私たちは学生発、静岡発のベンチャーということで、静岡の学生が得になるような事業をしていきたいと思っています。古着の無料交換サイトでは、古着交換会などのイベントも行いながら、将来、結婚・出産していく学生のために子ども用品の無料交換も出来るようにしていきたいですね。学生の集まるサイトにしていきたいです。さらには古着を発展途上国に送り、現地の人に補修技術を身に付けてもらうことで、雇用を生み出すことも考えています。

『しずいえ』は今後、静岡大学だけではなく、静岡県内の大学ごとの不動産の情報を載せられるようにしていきたいです。また、静岡で有名なお茶について、入れ方など私たちが知らないことって多いですよね。お茶についても何か出来ることをしていきたいなあと思っています」と展望を語る。

そんな株式会社Exclothesでは、インターンシップ生を募集しているそうです。静岡に役立つようなことをしたい! と考えている方は是非、連絡をしてみてはいかがでしょうか。

Email:infoのex-clothes.com(「の」を@にかえてください)

(取材・文/増田佳奈)

「株式会社Exclothes」の伊藤完さん(左)と亀谷貴史さん(右)。

新聞など、各メディアにも取り上げられるほど注目されています!

『Exclothes』HP

http://ex-clothes.com/

『しずいえ』HP

http://shizuoka-daigaku.com/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

物が溢れるほど豊かな日本では、使わなくなった服をリユース(再利用)するという意識が他国に比べてそう高くはない。実質、古着のリサイクル率は10%程度。そうした現状を変えようと、学生ながらも古着の無料交換サイトを運営する株式会社Exclothesを立ち上げたのが静岡大学農学部4年の亀谷貴史さん。

その古着無料交換サイトでは、登録すると2Pもらえ、古着を1着1Pで交換できる。さらにポイントは1P=500円で購入でき、送料は別だが交換は全て無料で行うことが出来る。まさにリサイクルとオークションを組み合わせたような仕組み。

亀谷さんがアメリカとアフリカに留学した際、アフリカは物資がもともと少ないこともあるが、どこの国でも使える物を使えるだけ使い、さらにリユースするなど、日本とのエコ意識の違いを感じたことがきっかけなのだそう。

さらに静岡大学を中心に賃貸アパート、マンションの情報を提供するサイト「しずいえ」も立ち上げた。現役静大生が住みやすいと思った物件を現役生ならではの視点で掲載している。例えば学部ごとのおすすめの物件やルームシェア出来る物件、さらには引っ越しの情報など、静大生にとって便利な情報ばかり。同じく株式会社Exclothesの人文社会科学部4年伊藤完さんは「私たちは学生発、静岡発のベンチャーということで、静岡の学生が得になるような事業をしていきたいと思っています。古着の無料交換サイトでは、古着交換会などのイベントも行いながら、将来、結婚・出産していく学生のために子ども用品の無料交換も出来るようにしていきたいですね。学生の集まるサイトにしていきたいです。さらには古着を発展途上国に送り、現地の人に補修技術を身に付けてもらうことで、雇用を生み出すことも考えています。

『しずいえ』は今後、静岡大学だけではなく、静岡県内の大学ごとの不動産の情報を載せられるようにしていきたいです。また、静岡で有名なお茶について、入れ方など私たちが知らないことって多いですよね。お茶についても何か出来ることをしていきたいなあと思っています」と展望を語る。

そんな株式会社Exclothesでは、インターンシップ生を募集しているそうです。静岡に役立つようなことをしたい! と考えている方は是非、連絡をしてみてはいかがでしょうか。

Email:infoのex-clothes.com(「の」を@にかえてください)

(取材・文/増田佳奈)

Updated:2013年08月15日

『静岡理工科大学 自動車部』:大学生の横顔

〜学生のキャンパスライフ、紹介します〜

タイヤ、エンジンなどのパーツや工具が散らばり、キュイーンっと響き渡る溶接の音。そこは、『静岡理工科大学 自動車部』の部室。鉄工所をイメージするような部屋(というか倉庫に近い)にこもり、車を一からコツコツとつくっている。つなぎ姿であらわれたメンバーをみて、率直に「カッコいい!」と思った。なぜなら彼らは、年に一度開かれる「ある大会」の優勝を目指し、日夜(時には終電を逃してでも)活動に精をだしているからだ。

一体、自動車部のメンバーは普段どんな活動をしているのだろう?そして「ある大会」ってなんでしょう?車好きのみなさん、同じ学生の人たち、車づくりに力を込める学生エンジニアの姿をご覧あれ!

大会にむけて、制作中の1台!設計もデザインも、すべて自分たちの手でやっています。めちゃめちゃ素敵!

【静岡理工科大学 自動車部ブログ→http://blogs.yahoo.co.jp/sfp_sist】

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

「学生フォーミュラ大会」を知っているだろうか?年に1度開催される学生フォーミュラ大会では、国内外の学生が一から製作した車輌を持ち寄り、その技術を競い合う。昨年の大会で、82の出場校の中8位の成績をおさめたのが静岡理工科大学の自動車部だ。2006年に創部されてから、毎年、大会に出場している。

日々の活動は9月に行われる大会を目標に、日曜日を除いたほぼ毎日行っている。先程も書いたように、大会のための車輌は構想から製作まで学生が行う。また、車輌をつくる為の費用は、学生自らがスポンサーを集め、出資してもらっているという。スポンサーはスズキや鈴与といった県内の企業も多く、地域の協力があってこその活動のようだ。9月に大会が終わるとすぐに報告書を作成後、報告回りをし、次年度の車両の設計にとりかかる。

1年かけて大会への準備をしていくのだ。部長の村田晃弘さん(機械工学科4年)は「大会の最終種目が終わってほっとする瞬間は、この部ならではだと思います。部員は車に限らず、『ものをつくる』のが好きな人が多いですね」と話してくれた。今年の目標を伺うと「今年は車の耐久性とレイアウトに力を入れています。表彰台にあがれる6位以上を目指します」と意気込んでいた。今年の大会は9月3〜7日にかけて行われるので、興味のある方は足を運んでみてはいかがだろうか。

(取材・文/静岡県立大学3年 須藤千尋)

タイヤ、エンジンなどのパーツや工具が散らばり、キュイーンっと響き渡る溶接の音。そこは、『静岡理工科大学 自動車部』の部室。鉄工所をイメージするような部屋(というか倉庫に近い)にこもり、車を一からコツコツとつくっている。つなぎ姿であらわれたメンバーをみて、率直に「カッコいい!」と思った。なぜなら彼らは、年に一度開かれる「ある大会」の優勝を目指し、日夜(時には終電を逃してでも)活動に精をだしているからだ。

一体、自動車部のメンバーは普段どんな活動をしているのだろう?そして「ある大会」ってなんでしょう?車好きのみなさん、同じ学生の人たち、車づくりに力を込める学生エンジニアの姿をご覧あれ!

大会にむけて、制作中の1台!設計もデザインも、すべて自分たちの手でやっています。めちゃめちゃ素敵!

【静岡理工科大学 自動車部ブログ→http://blogs.yahoo.co.jp/sfp_sist】

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

「学生フォーミュラ大会」を知っているだろうか?年に1度開催される学生フォーミュラ大会では、国内外の学生が一から製作した車輌を持ち寄り、その技術を競い合う。昨年の大会で、82の出場校の中8位の成績をおさめたのが静岡理工科大学の自動車部だ。2006年に創部されてから、毎年、大会に出場している。

日々の活動は9月に行われる大会を目標に、日曜日を除いたほぼ毎日行っている。先程も書いたように、大会のための車輌は構想から製作まで学生が行う。また、車輌をつくる為の費用は、学生自らがスポンサーを集め、出資してもらっているという。スポンサーはスズキや鈴与といった県内の企業も多く、地域の協力があってこその活動のようだ。9月に大会が終わるとすぐに報告書を作成後、報告回りをし、次年度の車両の設計にとりかかる。

1年かけて大会への準備をしていくのだ。部長の村田晃弘さん(機械工学科4年)は「大会の最終種目が終わってほっとする瞬間は、この部ならではだと思います。部員は車に限らず、『ものをつくる』のが好きな人が多いですね」と話してくれた。今年の目標を伺うと「今年は車の耐久性とレイアウトに力を入れています。表彰台にあがれる6位以上を目指します」と意気込んでいた。今年の大会は9月3〜7日にかけて行われるので、興味のある方は足を運んでみてはいかがだろうか。

(取材・文/静岡県立大学3年 須藤千尋)

Updated:2013年08月07日

『棚田に行こう!7月編』〜静岡大学棚田研究会〜

静岡時代やFacebook静岡未来でも何度か取材をさせてもらった、【静岡大学棚田研究会】(通称:棚けん)。

静岡未来関連記事→(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=240276779430674&set=a.179280012197018.18201.174268652698154&type=1&theater)

棚けんのみなさんが保全活動を行っている、菊川市上倉沢の棚田をもっとたくさんの人たちに広めたい。日本の原風景の残る場所を知ってもらいたい。と考え、今回から、静岡時代と静大棚田研究会とのコラボで、毎月1回の棚田活動日誌をお届けすることになりました。日本の原風景がここ、上倉沢の棚田にあるんです!

・公式ブログ「しず大棚けん」:http://www.tanada1504.net/tanaken/

・連絡先公式メールアドレス:su_tanaken(の)yahoo.co.jp((の)の部分を、@に変えてください)

・『棚田に行こう!6月編』はこちらから→http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1093380.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

みなさんこんにちは。静岡大学棚田研究会です。私たちは、静岡県菊川市上倉沢の美しい棚田の景観を守るため、「NPO法人せんがまち棚田倶楽部」の方と連携して、日本の原風景である棚田の保全活動の支援を行っています。この上倉沢の棚田は別名「千框(せんがまち)」と呼ばれています。

NPO法人せんがまち棚田倶楽部は棚田オーナー制度に取り組んでおり、オーナーのみなさんは月に1回、せんがまちで農作業を行っています。私たちはNPOのみなさんと共に、インストラクターとしてオーナーのみなさんのサポートをしながら交流、農作業をしています。またその他にもビオトープづくりや、青空農園での活動も行っています。

ビオトープづくりはもともと、せんがまちで減少してしまったホタルを復活させるために始めた取り組みですが、ホタルだけではなく、カエルやメダカなど様々な生き物が共生できる環境づくりを目指しています。青空農園は、もともと棚田だった土地が耕作放棄され田んぼとして利用できなくなった場所を農園として利用しており、様々な作物を育てています。私たちはこのように大きく3つの活動、つまり棚田保全・ビオトープづくり・青空農園での営農に取り組んでいます。

そしてわたしは農学部2年応用生物化学科の加古博子です。棚田研究会では企画広報班で活動しています。棚けんには1年生の5月頃に入りました。文化祭である春のビックフェスティバルで棚田研究会というサークルがあることを知りました。その時新入生向けのビラに載っているせんがまちの棚田の写真を見て、この風景を見てみたい!と思ったのが入ったきっかけです。また農作業に興味があったというのも入った理由の1つです。

棚けんメンバーはとても面白く、楽しい人たちばかりでアットホームな雰囲気がとても好きです。オーナーさんと作業を通しての交流も楽しく、私の顔を覚えてくださった方もいてその時はとてもうれしかったです。これからも参加する人たちと楽しく交流を深めながら、この美しい原風景である棚田の保全活動に取り組んでいきたいです。

----------------------------------------

それでは今月の作業報告です!

今月は13日の土曜日がオーナー作業日で、草刈りが行われました。まず棚田の畔の部分を草刈り機で刈った後、残った部分を鎌で刈りました。オーナーさんと私たちは鎌を使った作業でした。暑さと闘いながらの作業でしたが午前中で終わることができました。

午後はビオトープの草刈りと、青空農園で作業をしました。ビオトープは草が繁茂していて、刈るのに苦労しました。

青空農園での作業は以下3つの作業を行いました。

①草刈り

②枝豆とジャガイモの収穫

③カボチャの苗植え

草刈りはビオトープと同じように刈るのに苦労しました。現在はサツマイモ、サトイモも育てていて、その周りを重点的に刈りました。去年もサツマイモを育て、収穫したものを静大祭で出店したたい焼きの芋あんとして使いました。今年も収穫が楽しみです。

今回枝豆を初めて育てましたが、あまり出来が良くなく、大豆の状態になってしまっているのもありました。この不作になってしまったことについては考える必要がありそうです。ジャガイモの収穫については思わぬ場所から収穫できたり、面白い形をしたものが出てきたりして楽しかったです。夕方にすべての作業が終了し、この日の作業は終わりました。みなさんお疲れ様でした!

来月は3日の土曜日に草刈りと、生き物教室が行われます。生き物教室はせんがまちに生息するカエルやイモリなどの生き物を探して見て、せんがまちでの米づくりとそこに住む生物の関わりを学ぶものです。このイベントは去年も行われ、多くの子どもたちが参加しました。今年もわいわい楽しくできたらいいなと思っております!!

これから暑さが一層増すと予想されますので、みなさん体調には十分気を付けてくださいね!

それでは次回、9月の投稿をお楽しみに(^^)/

静岡未来関連記事→(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=240276779430674&set=a.179280012197018.18201.174268652698154&type=1&theater)

棚けんのみなさんが保全活動を行っている、菊川市上倉沢の棚田をもっとたくさんの人たちに広めたい。日本の原風景の残る場所を知ってもらいたい。と考え、今回から、静岡時代と静大棚田研究会とのコラボで、毎月1回の棚田活動日誌をお届けすることになりました。日本の原風景がここ、上倉沢の棚田にあるんです!

・公式ブログ「しず大棚けん」:http://www.tanada1504.net/tanaken/

・連絡先公式メールアドレス:su_tanaken(の)yahoo.co.jp((の)の部分を、@に変えてください)

・『棚田に行こう!6月編』はこちらから→http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1093380.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

みなさんこんにちは。静岡大学棚田研究会です。私たちは、静岡県菊川市上倉沢の美しい棚田の景観を守るため、「NPO法人せんがまち棚田倶楽部」の方と連携して、日本の原風景である棚田の保全活動の支援を行っています。この上倉沢の棚田は別名「千框(せんがまち)」と呼ばれています。

NPO法人せんがまち棚田倶楽部は棚田オーナー制度に取り組んでおり、オーナーのみなさんは月に1回、せんがまちで農作業を行っています。私たちはNPOのみなさんと共に、インストラクターとしてオーナーのみなさんのサポートをしながら交流、農作業をしています。またその他にもビオトープづくりや、青空農園での活動も行っています。

ビオトープづくりはもともと、せんがまちで減少してしまったホタルを復活させるために始めた取り組みですが、ホタルだけではなく、カエルやメダカなど様々な生き物が共生できる環境づくりを目指しています。青空農園は、もともと棚田だった土地が耕作放棄され田んぼとして利用できなくなった場所を農園として利用しており、様々な作物を育てています。私たちはこのように大きく3つの活動、つまり棚田保全・ビオトープづくり・青空農園での営農に取り組んでいます。

そしてわたしは農学部2年応用生物化学科の加古博子です。棚田研究会では企画広報班で活動しています。棚けんには1年生の5月頃に入りました。文化祭である春のビックフェスティバルで棚田研究会というサークルがあることを知りました。その時新入生向けのビラに載っているせんがまちの棚田の写真を見て、この風景を見てみたい!と思ったのが入ったきっかけです。また農作業に興味があったというのも入った理由の1つです。

棚けんメンバーはとても面白く、楽しい人たちばかりでアットホームな雰囲気がとても好きです。オーナーさんと作業を通しての交流も楽しく、私の顔を覚えてくださった方もいてその時はとてもうれしかったです。これからも参加する人たちと楽しく交流を深めながら、この美しい原風景である棚田の保全活動に取り組んでいきたいです。

----------------------------------------

それでは今月の作業報告です!

今月は13日の土曜日がオーナー作業日で、草刈りが行われました。まず棚田の畔の部分を草刈り機で刈った後、残った部分を鎌で刈りました。オーナーさんと私たちは鎌を使った作業でした。暑さと闘いながらの作業でしたが午前中で終わることができました。

午後はビオトープの草刈りと、青空農園で作業をしました。ビオトープは草が繁茂していて、刈るのに苦労しました。

青空農園での作業は以下3つの作業を行いました。

①草刈り

②枝豆とジャガイモの収穫

③カボチャの苗植え

草刈りはビオトープと同じように刈るのに苦労しました。現在はサツマイモ、サトイモも育てていて、その周りを重点的に刈りました。去年もサツマイモを育て、収穫したものを静大祭で出店したたい焼きの芋あんとして使いました。今年も収穫が楽しみです。

今回枝豆を初めて育てましたが、あまり出来が良くなく、大豆の状態になってしまっているのもありました。この不作になってしまったことについては考える必要がありそうです。ジャガイモの収穫については思わぬ場所から収穫できたり、面白い形をしたものが出てきたりして楽しかったです。夕方にすべての作業が終了し、この日の作業は終わりました。みなさんお疲れ様でした!

来月は3日の土曜日に草刈りと、生き物教室が行われます。生き物教室はせんがまちに生息するカエルやイモリなどの生き物を探して見て、せんがまちでの米づくりとそこに住む生物の関わりを学ぶものです。このイベントは去年も行われ、多くの子どもたちが参加しました。今年もわいわい楽しくできたらいいなと思っております!!

これから暑さが一層増すと予想されますので、みなさん体調には十分気を付けてくださいね!

それでは次回、9月の投稿をお楽しみに(^^)/

Updated:2013年08月01日

『棚田に行こう!6月編』〜静岡大学棚田研究会〜

静岡時代やFacebook静岡未来でも何度か取材をさせてもらった、【静岡大学棚田研究会】(通称:棚けん)。棚けんのみなさんが保全活動を行っている、菊川市上倉沢の棚田をもっとたくさんの人たちに広めたい。日本の原風景の残る場所を知ってもらいたい。と考え、今回から、静岡時代と静大棚田研究会とのコラボで、毎月1回の棚田活動日誌をお届けすることになりました。日本の原風景がここ、上倉沢の棚田にあるんです!

ーーーーーーーーーーーーー

こんにちは!静岡大学農学部環境森林科学科3年の廣山敬士です。静岡大学棚田研究会部長を務めています。

(Facebook静岡未来で、紹介されたときの記事はこちらです→http://www.facebook.com/photo.php?fbid=240276779430674&set=a.179280012197018.18201.174268652698154&type=1&theater)

今回、シズオカガクセイ的新聞サイトに1か月に1回の活動報告を掲載して頂けるということで、1回目の掲載では「棚田研究会」についての紹介、そして6月の作業内容などを書いていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

・公式ブログ「しず大棚けん」:http://www.tanada1504.net/tanaken/

・連絡先公式メールアドレス:su_tanaken(の)yahoo.co.jp((の)の部分を、@に変えてください)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

静大から車で1時間。そこには日本の原風景「棚田」が広がっています・・・

上の写真は菊川市上倉沢にある棚田-通称「せんがまちの棚田」で今年の5月、代掻きの時に撮った写真です。この「せんがまちの棚田」が静岡大学棚田研究会の活動拠点です。

皆さん、棚田とはなにかご存知ですか?

棚田とは山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた水田のことをいいます。日本の水田の約1割が棚田であるといわれていますが、棚田は機械の使用が難しく、傾斜地で労力がかかるため、中山間地域の過疎・高齢化に伴い耕作放棄が進んでいます。私たちが活動している「せんがまちの棚田

の面積もかつての10分の1にまで減ってしまいました。私たちはせんがまちの棚田を守り、復活させていくために、地元のNPO法人せんがまち棚田倶楽部と協力して様々な活動を行っています。

棚田研究会の主な活動6つを簡単に紹介したいと思います。

ーーーーーーーーーーーーー

①棚田保全活動

月に1,2回せんがまちの棚田を訪れて、地元の人や子どもたち、一般の人たちと一緒に農作業をしています。1年を通しての作業は季節の変化が感じられ、特に秋の稲刈りでは農業をする喜びを直に感じられます。

②無農薬野菜の栽培

耕作放棄され、水が流れ込まなくなった棚田では、薩摩芋や南瓜、大豆などを栽培しています。せんがまちの生き物たちに悪影響を及ぼさないように、全て無農薬栽培です。

③生き物共生プロジェクト-ビオトープ作り

せんがまちで減少してしまったホタルをはじめ、ドジョウ、メダカ、カエルなど様々な生き物が共生できる環境づくりを目指して、ビオトープ作りを行っています。

④イベント出店-「棚田市場」

せんがまちでの田植えや稲刈り時、そして大学祭のときにはせんがまちで収穫した野菜や手作りたい焼きを販売します。栽培・収穫するだけでなく加工・販売を行うことで6次産業化を実践しています。

⑤他大学交流・旅行

琉球大学や山梨県立大学、信州大学のサークルとの交流会をしたり、春・夏休みには合宿を企画したりしています。今年の春には沖縄での合宿を行い、琉球大学など3大学と合同でサトウキビ刈りの体験、製糖工場の見学を行いました。

⑥情報発信

ブログだけでなくFacebook、twitterなどSNSを積極的に活用し、情報発信を行っています。静岡大学にとどまらず、より広範囲の方に私たちの活動を知ってもらうことで「せんがまちの棚田」や、ひいては日本の農業に関心を持ってもらうことが目的です。

ーーーーーーーーーーーーー

ちなみに、メンバーに農学部生が比較的多いサークルではありますが、教育学部や人文学部、理学部の学生も多数活動に参加してくれています。“食”は暮らしに欠かせないものです。私たちは実際に棚田で米作りをし、野菜を育てています。そこで得るものは大学の授業で得られないものも多いと思います。その魅力が、農学部生以外の学生にも伝わっているのではないでしょうか。

棚田研究会では様々なひとと関わることができます。大学の先輩や後輩だけでなく地域の方々や、他大学の仲間たち…様々な人とのかかわりの中で新しい自分を見つけることが出来るサークルです。

——ではさっそく、6月の活動報告をご紹介いたします!6月は、計3回の作業をせんがまちで行いました。

①6月1日(土) 田植え・3大学サークル交流会

今年は田植え作業と並行して、信州大学むらづくり応援隊・山梨県立大学農村地域資源研究会の2サークル、社会人の団体であるむらづくり応援団との交流会を行いました。午前中は棚田オーナーさんの田植え作業を手伝う「インストラクター」の役割を担うメンバーと、3サークル合同の田植えを手伝うメンバー、そして手作り鯛焼きと大福を販売するメンバーの計3つのグループに分かれ、午後は3大学交流会を開催しました。各サークル・団体のメンバーと交流することで、お互いにとっていい刺激となりました。

②6月8日(土) あぜ道アート

あぜ道アートは棚田のあぜ道にろうそくを灯し、せんがまちの棚田をライトアップするイベントです。地元の方々と一緒に、私たちも15時からろうそく置きを手伝い、今年は千個近くのろうそくを灯しました。田植え直後の棚田の水面がろうそくの光を反射し、とっても幻想的でした。

③6月22日(土) 大豆植え・草刈り・新歓

この日は少人数での営農作業を行いました。メンバーの下宿で大事に育ててきた大豆の苗を「青空農園」(元々棚田の耕作放棄地だったところを私たちが開墾し、耕した農園のこと)に植え替え、伸び放題だった雑草を刈りました。大豆が収穫できる日が待ち遠しいです。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

——私たちの今後の活動予定についてですが、私たちの活動には大きく分けて2つ、毎週行うミーティングと月に1,2度のせんがまちでの作業があります。下に書いた日以外も、必要に応じてせんがまちでの作業を行っています。

ミーティング:毎週木曜日 12時30分~ 共通A棟003

主な作業日:7月13日 草刈り

8月3日 草刈り

9月7日 草刈り

9月22日 3大学交流会@山梨県

9月中旬 夏合宿

10月12日 稲刈り

11月中旬 静大祭

以上が棚田研究会についての簡単な紹介でした。やっぱり言葉でどうこう説明するよりも、実際に「せんがまちの棚田」に来ていただきたいですね。写真と文章だけでは伝えきれないことばかりです。ぜひ一度、足を運んでみて下さい!

ーーーーーーーーーーーーー

こんにちは!静岡大学農学部環境森林科学科3年の廣山敬士です。静岡大学棚田研究会部長を務めています。

(Facebook静岡未来で、紹介されたときの記事はこちらです→http://www.facebook.com/photo.php?fbid=240276779430674&set=a.179280012197018.18201.174268652698154&type=1&theater)

今回、シズオカガクセイ的新聞サイトに1か月に1回の活動報告を掲載して頂けるということで、1回目の掲載では「棚田研究会」についての紹介、そして6月の作業内容などを書いていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

・公式ブログ「しず大棚けん」:http://www.tanada1504.net/tanaken/

・連絡先公式メールアドレス:su_tanaken(の)yahoo.co.jp((の)の部分を、@に変えてください)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

静大から車で1時間。そこには日本の原風景「棚田」が広がっています・・・

上の写真は菊川市上倉沢にある棚田-通称「せんがまちの棚田」で今年の5月、代掻きの時に撮った写真です。この「せんがまちの棚田」が静岡大学棚田研究会の活動拠点です。

皆さん、棚田とはなにかご存知ですか?

棚田とは山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた水田のことをいいます。日本の水田の約1割が棚田であるといわれていますが、棚田は機械の使用が難しく、傾斜地で労力がかかるため、中山間地域の過疎・高齢化に伴い耕作放棄が進んでいます。私たちが活動している「せんがまちの棚田

の面積もかつての10分の1にまで減ってしまいました。私たちはせんがまちの棚田を守り、復活させていくために、地元のNPO法人せんがまち棚田倶楽部と協力して様々な活動を行っています。

棚田研究会の主な活動6つを簡単に紹介したいと思います。

ーーーーーーーーーーーーー

①棚田保全活動

月に1,2回せんがまちの棚田を訪れて、地元の人や子どもたち、一般の人たちと一緒に農作業をしています。1年を通しての作業は季節の変化が感じられ、特に秋の稲刈りでは農業をする喜びを直に感じられます。

②無農薬野菜の栽培

耕作放棄され、水が流れ込まなくなった棚田では、薩摩芋や南瓜、大豆などを栽培しています。せんがまちの生き物たちに悪影響を及ぼさないように、全て無農薬栽培です。

③生き物共生プロジェクト-ビオトープ作り

せんがまちで減少してしまったホタルをはじめ、ドジョウ、メダカ、カエルなど様々な生き物が共生できる環境づくりを目指して、ビオトープ作りを行っています。

④イベント出店-「棚田市場」

せんがまちでの田植えや稲刈り時、そして大学祭のときにはせんがまちで収穫した野菜や手作りたい焼きを販売します。栽培・収穫するだけでなく加工・販売を行うことで6次産業化を実践しています。

⑤他大学交流・旅行

琉球大学や山梨県立大学、信州大学のサークルとの交流会をしたり、春・夏休みには合宿を企画したりしています。今年の春には沖縄での合宿を行い、琉球大学など3大学と合同でサトウキビ刈りの体験、製糖工場の見学を行いました。

⑥情報発信

ブログだけでなくFacebook、twitterなどSNSを積極的に活用し、情報発信を行っています。静岡大学にとどまらず、より広範囲の方に私たちの活動を知ってもらうことで「せんがまちの棚田」や、ひいては日本の農業に関心を持ってもらうことが目的です。

ーーーーーーーーーーーーー

ちなみに、メンバーに農学部生が比較的多いサークルではありますが、教育学部や人文学部、理学部の学生も多数活動に参加してくれています。“食”は暮らしに欠かせないものです。私たちは実際に棚田で米作りをし、野菜を育てています。そこで得るものは大学の授業で得られないものも多いと思います。その魅力が、農学部生以外の学生にも伝わっているのではないでしょうか。

棚田研究会では様々なひとと関わることができます。大学の先輩や後輩だけでなく地域の方々や、他大学の仲間たち…様々な人とのかかわりの中で新しい自分を見つけることが出来るサークルです。

——ではさっそく、6月の活動報告をご紹介いたします!6月は、計3回の作業をせんがまちで行いました。

①6月1日(土) 田植え・3大学サークル交流会

今年は田植え作業と並行して、信州大学むらづくり応援隊・山梨県立大学農村地域資源研究会の2サークル、社会人の団体であるむらづくり応援団との交流会を行いました。午前中は棚田オーナーさんの田植え作業を手伝う「インストラクター」の役割を担うメンバーと、3サークル合同の田植えを手伝うメンバー、そして手作り鯛焼きと大福を販売するメンバーの計3つのグループに分かれ、午後は3大学交流会を開催しました。各サークル・団体のメンバーと交流することで、お互いにとっていい刺激となりました。

②6月8日(土) あぜ道アート

あぜ道アートは棚田のあぜ道にろうそくを灯し、せんがまちの棚田をライトアップするイベントです。地元の方々と一緒に、私たちも15時からろうそく置きを手伝い、今年は千個近くのろうそくを灯しました。田植え直後の棚田の水面がろうそくの光を反射し、とっても幻想的でした。

③6月22日(土) 大豆植え・草刈り・新歓

この日は少人数での営農作業を行いました。メンバーの下宿で大事に育ててきた大豆の苗を「青空農園」(元々棚田の耕作放棄地だったところを私たちが開墾し、耕した農園のこと)に植え替え、伸び放題だった雑草を刈りました。大豆が収穫できる日が待ち遠しいです。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

——私たちの今後の活動予定についてですが、私たちの活動には大きく分けて2つ、毎週行うミーティングと月に1,2度のせんがまちでの作業があります。下に書いた日以外も、必要に応じてせんがまちでの作業を行っています。

ミーティング:毎週木曜日 12時30分~ 共通A棟003

主な作業日:7月13日 草刈り

8月3日 草刈り

9月7日 草刈り

9月22日 3大学交流会@山梨県

9月中旬 夏合宿

10月12日 稲刈り

11月中旬 静大祭

以上が棚田研究会についての簡単な紹介でした。やっぱり言葉でどうこう説明するよりも、実際に「せんがまちの棚田」に来ていただきたいですね。写真と文章だけでは伝えきれないことばかりです。ぜひ一度、足を運んでみて下さい!

Updated:2013年07月01日

『学生主体の「団活動」が基本!』全国から団員が集まる吹奏楽団:大学生の横顔

〜静岡の大学生の学生生活の横顔紹介します〜

「静岡大学吹奏楽団」

静岡大学吹奏楽団といえば全日本吹奏楽コンクール常連の強豪校だ。総勢114名。

しかし意外にもメンバーは経験者だけではなく、大学から始める初心者も多い。中学高校とバスケットボールをやっていて、大学から吹奏楽を始めた人もいる。

団員にサークル活動という意識は無く、団としての「団活動」を意識して、基本的には週3日、演奏会が近づくとほぼ毎日練習している。団員はアルバイトや授業と練習を両立して当たり前なのだ。なんだかんだでダラダラしてしまいがちな大学生活に団員一丸となって練習に打ち込む熱い姿勢にはほとほと頭が下がる。

演奏会の企画や普段の練習、曲の構成等はほぼ全部団員だけで行っている。学生主体の活動が基本で、そこが静岡大学吹奏楽団の自慢でもあり誇りでもある。

合奏などの時は、当団常任指揮者の三田村先生にアドバイスを頂くこともある。

団長の仲眞樹さんは沖縄県出身で、中学から吹奏楽を始め、このまま沖縄の大学に進学しようかと漠然と考えていた矢先、静岡大学吹奏楽団のコンクールのDVDを観て感動し、絶対にこの団に入りたい! と心に決め、静岡大学を受験して入団した。同じく演奏会長の森田晃央さんも愛知県の高校で吹奏楽を始め、静大でも続けている。

練習が終わってから遅くまでアルバイトがある人もいるので、授業との両立が大変なときもある。しかし大きな目標に向かって一人ひとりが練習を重ねて、本番を迎えて音が揃った瞬間は何にも代え難い感動がある。その瞬間の為に団員一丸となって毎日頑張っているのだ。

団活動はオン、オフの切り替えがしっかりしている。真剣に取り組むところは取り組み、盛り上がるところは盛り上がる。演奏会の後はみんなで打ち上げに行って、美味しいご飯を食べる。取材中に練習を見学させて頂いたが、お昼休みの和気あいあいとしていた様子から一変、全員が真剣な顔つきで練習に打ち込んでいた。会場内に第一音が響いた時はその迫力に身震いした。同じ大学生が頑張っている姿を見て、私自身も残りの学生生活を頑張りたいと、やる気と勇気を貰えた。

また「キッズ楽器体験コーナー」等の特設企画も演奏会に開催し、子供や地域の方々に楽器にふれあう機会も設けていた。

(取材・執筆/大橋里沙子・静岡大学)

「静岡大学吹奏楽団」

静岡大学吹奏楽団といえば全日本吹奏楽コンクール常連の強豪校だ。総勢114名。

しかし意外にもメンバーは経験者だけではなく、大学から始める初心者も多い。中学高校とバスケットボールをやっていて、大学から吹奏楽を始めた人もいる。

団員にサークル活動という意識は無く、団としての「団活動」を意識して、基本的には週3日、演奏会が近づくとほぼ毎日練習している。団員はアルバイトや授業と練習を両立して当たり前なのだ。なんだかんだでダラダラしてしまいがちな大学生活に団員一丸となって練習に打ち込む熱い姿勢にはほとほと頭が下がる。

演奏会の企画や普段の練習、曲の構成等はほぼ全部団員だけで行っている。学生主体の活動が基本で、そこが静岡大学吹奏楽団の自慢でもあり誇りでもある。

合奏などの時は、当団常任指揮者の三田村先生にアドバイスを頂くこともある。

団長の仲眞樹さんは沖縄県出身で、中学から吹奏楽を始め、このまま沖縄の大学に進学しようかと漠然と考えていた矢先、静岡大学吹奏楽団のコンクールのDVDを観て感動し、絶対にこの団に入りたい! と心に決め、静岡大学を受験して入団した。同じく演奏会長の森田晃央さんも愛知県の高校で吹奏楽を始め、静大でも続けている。

練習が終わってから遅くまでアルバイトがある人もいるので、授業との両立が大変なときもある。しかし大きな目標に向かって一人ひとりが練習を重ねて、本番を迎えて音が揃った瞬間は何にも代え難い感動がある。その瞬間の為に団員一丸となって毎日頑張っているのだ。

団活動はオン、オフの切り替えがしっかりしている。真剣に取り組むところは取り組み、盛り上がるところは盛り上がる。演奏会の後はみんなで打ち上げに行って、美味しいご飯を食べる。取材中に練習を見学させて頂いたが、お昼休みの和気あいあいとしていた様子から一変、全員が真剣な顔つきで練習に打ち込んでいた。会場内に第一音が響いた時はその迫力に身震いした。同じ大学生が頑張っている姿を見て、私自身も残りの学生生活を頑張りたいと、やる気と勇気を貰えた。

また「キッズ楽器体験コーナー」等の特設企画も演奏会に開催し、子供や地域の方々に楽器にふれあう機会も設けていた。

(取材・執筆/大橋里沙子・静岡大学)

Updated:2013年03月26日

静岡の大学生活と、そのお値段《お部屋探し編:東海大学/西森壮汰さんの場合》

今年、東海大学海洋学部海洋生物学科に入学した西森壮汰さん。イルカの調教師になりたいと考え同大学へ入学。食いだおれの町・大阪から静岡へ、静岡での部屋探しと、大学生活について教えてもらいました。

♦︎アパートの周辺情報・自然環境の情報をキャッチすることが大切!

昔からイルカの調教師になりたいと思っていたんです。東海大学の海洋生物学科は、イルカやクジラ、サメなどの海洋哺乳類を扱っています。特に、シロイルカに言葉を覚えさせたり、知能の高さを調べる研究を行う先生がいて、その研究室で学びたいと思って入学しました。ちなみに、海洋生物学科では他にもプランクトンや、ベントス学というイソギンチャクや甲殻類などの底生生物について学んでいる人もいます。

決めたのは2~3月で、大学からの距離(自転車で約15分)や外装・内装がきれいであることを重視して選びました。外装については理由があって、入学前に知り合いの先輩の家に遊びに行ったとき、外装が古いのが少し気になったんです。だから、自分の部屋を探すときは外装も重視したいと考えました。あと、僕が住んでいる物件は、家具付き物件なんですが、家具付きという点にも魅力を感じましたね。一から家具を揃えるのは時間がかかって大変なので。

レオパレスさんは全国的にも有名で名前を知っていたことが大きいんですが、部屋探しをするときにレオパレスさんのインターネットサイトを見たんです。たくさん物件が載っているし、大阪にいながら静岡の物件を探せたことがいいなと思って、レオパレスさんに決めました。最初に大阪で資料をもらって検討し、そこからレオパレスさんがいくつかに絞ってくれたんです。その候補の物件を全て見させてもらって、いまの物件に決めました。

今までは洗濯や料理、洗い物など全部を親がやってくれていたので、それはやっぱりありがたいなと思いますね。あとは月に1~2回、所属しているダイビングサークルで伊豆の海に潜りに行きます。1回5,000円くらいかかるんです。アルバイトで帰りが遅くなる日もありますが、それ以外は、ほぼ毎日自炊しています。

いま住んでいるアパート自体は社会人の方も多くて、特に問題はありません。ただ、アパートの周辺が住宅街で小さなお子さんがたくさんいるんです。風通しをよくしようと窓をあけると、結構子どもの声が響いて勉強に集中できなかったり、寝られなかったりしますね。

大学のある清水周辺は飲食店や買い物をするところ、遊ぶところが少ないですね。遊ぶ時は静岡駅の方まで出向きます。他府県から来た人にとっては余計に、どこにどんな場所があるのかが分かればもっと便利になると思いますね。良かった所としては、釣りのできる所が多く、タチウオなどの魚も沢山釣れます。僕は大潮の日はだいたい釣りに行くので、夕飯はよく釣った魚を食べています。

お気に入りというと、三保の外海のほうで波を見ながらボーっとしているのが好きですね。あと、東海大学の水族館は東海大生は無料なのでおすすめです。危ないと思うのは、割と道が狭くて、車の運転も荒いので、自転車通学の人は特に注意が必要かなと思います。

部屋の広さとかに意識が向きがちですが、実際に生活する上で必要な調理スペースや周りの環境(アパートやその周辺にどんな人が住んでいるか)にも気を配って選ぶといいと思います。

◉取材協力:レオパレス21[http://www.leopalace21.com]

♦︎アパートの周辺情報・自然環境の情報をキャッチすることが大切!

Q. 東海大学海洋学部海洋生物学科を選んだ理由は?

昔からイルカの調教師になりたいと思っていたんです。東海大学の海洋生物学科は、イルカやクジラ、サメなどの海洋哺乳類を扱っています。特に、シロイルカに言葉を覚えさせたり、知能の高さを調べる研究を行う先生がいて、その研究室で学びたいと思って入学しました。ちなみに、海洋生物学科では他にもプランクトンや、ベントス学というイソギンチャクや甲殻類などの底生生物について学んでいる人もいます。

Q お部屋はいつ、何を重視して決めましたか?

決めたのは2~3月で、大学からの距離(自転車で約15分)や外装・内装がきれいであることを重視して選びました。外装については理由があって、入学前に知り合いの先輩の家に遊びに行ったとき、外装が古いのが少し気になったんです。だから、自分の部屋を探すときは外装も重視したいと考えました。あと、僕が住んでいる物件は、家具付き物件なんですが、家具付きという点にも魅力を感じましたね。一から家具を揃えるのは時間がかかって大変なので。

Q 初めからレオパレスさんの物件にしようと決めていたんですか?

レオパレスさんは全国的にも有名で名前を知っていたことが大きいんですが、部屋探しをするときにレオパレスさんのインターネットサイトを見たんです。たくさん物件が載っているし、大阪にいながら静岡の物件を探せたことがいいなと思って、レオパレスさんに決めました。最初に大阪で資料をもらって検討し、そこからレオパレスさんがいくつかに絞ってくれたんです。その候補の物件を全て見させてもらって、いまの物件に決めました。

Q 一人暮らしを始めて気づいたことはありますか?

今までは洗濯や料理、洗い物など全部を親がやってくれていたので、それはやっぱりありがたいなと思いますね。あとは月に1~2回、所属しているダイビングサークルで伊豆の海に潜りに行きます。1回5,000円くらいかかるんです。アルバイトで帰りが遅くなる日もありますが、それ以外は、ほぼ毎日自炊しています。

Q 周りに住んでいる人というと?

いま住んでいるアパート自体は社会人の方も多くて、特に問題はありません。ただ、アパートの周辺が住宅街で小さなお子さんがたくさんいるんです。風通しをよくしようと窓をあけると、結構子どもの声が響いて勉強に集中できなかったり、寝られなかったりしますね。

Q 静岡の大学に来て、良かった所や困った所を教えてください。

大学のある清水周辺は飲食店や買い物をするところ、遊ぶところが少ないですね。遊ぶ時は静岡駅の方まで出向きます。他府県から来た人にとっては余計に、どこにどんな場所があるのかが分かればもっと便利になると思いますね。良かった所としては、釣りのできる所が多く、タチウオなどの魚も沢山釣れます。僕は大潮の日はだいたい釣りに行くので、夕飯はよく釣った魚を食べています。

Q 家の周辺でお気に入りの場所、逆に危ない場所はありますか?

お気に入りというと、三保の外海のほうで波を見ながらボーっとしているのが好きですね。あと、東海大学の水族館は東海大生は無料なのでおすすめです。危ないと思うのは、割と道が狭くて、車の運転も荒いので、自転車通学の人は特に注意が必要かなと思います。

Q 最後にこれから部屋探しをする後輩にアドバイスをお願いします。

部屋の広さとかに意識が向きがちですが、実際に生活する上で必要な調理スペースや周りの環境(アパートやその周辺にどんな人が住んでいるか)にも気を配って選ぶといいと思います。

▶︎ 編集部から一言

特に他府県から静岡の大学へ進学する際の部屋探しは、その大学の雰囲気や地理的な事も分かりません。その点、地元にいながら全国どこでも部屋探しができる点は他府県出身の学生に優しく、レオパレスの強みだと感じました。

しかし、物件周辺の環境やスポットなど、物件情報だけではわからない部分もあります。部屋探しでは、部屋の広さや外装などの条件に目が向きがちですが、実際に自分が生活をするイメージを事前に持つことが大切だとわかりました。実際に生活をする時に料理はどれくらいするつもりか、周りにはどんな人が住んでいた方がいいのか、大学生になった自分を想像して部屋を選ぶことが自分にとって最高の一人暮らしをスタートさせるためのポイントになりそうです。

(取材・文/寺島美夏(静岡時代編集部・静岡大学人文社会科学部2年))

特に他府県から静岡の大学へ進学する際の部屋探しは、その大学の雰囲気や地理的な事も分かりません。その点、地元にいながら全国どこでも部屋探しができる点は他府県出身の学生に優しく、レオパレスの強みだと感じました。

しかし、物件周辺の環境やスポットなど、物件情報だけではわからない部分もあります。部屋探しでは、部屋の広さや外装などの条件に目が向きがちですが、実際に自分が生活をするイメージを事前に持つことが大切だとわかりました。実際に生活をする時に料理はどれくらいするつもりか、周りにはどんな人が住んでいた方がいいのか、大学生になった自分を想像して部屋を選ぶことが自分にとって最高の一人暮らしをスタートさせるためのポイントになりそうです。

(取材・文/寺島美夏(静岡時代編集部・静岡大学人文社会科学部2年))

◉取材協力:レオパレス21[http://www.leopalace21.com]

Updated:2000年08月03日

静岡の大学生活と、そのお値段《お部屋探し編:静岡県立大学/渡辺くみさんの場合》

静岡県立大学薬学部に通う渡辺みくさん。今年の春から地元の東京を離れ、初めての一人暮らしをスタートしました。大学の課題の他、部活やバイトに大忙しな彼女ですが、自炊やお弁当作りなど日々頑張っています。半年が経ちましたがどんな生活をしているのか伺ってみました!

♦︎安心安全!ホームセキュリティ付物件

この物件はホームセキュリティ対応物件なんですが、お部屋選びの基準の一つとして、「セキュリティがしっかりしている」ということは両親と相談して決めていました。他にも大学に自転車で通える距離であること、学生が多く住むアパートであることを条件としてレオパレスさんにご相談しました。そこで希望に沿ったお部屋を2つ紹介してもらい、実際に案内してもらって、最終的にこの部屋に決めました。あと、家具付きの物件だというのも魅力でしたね。大学の入試試験が中期日程だった都合から、3月下旬に静岡に来て物件を探し始めたので、家具付きでなければすぐに普通の生活をスタートすることは難しかったと思います。

時間をどう使うか自分で決められるようになったので、時間を自分自身にとって有効的に動けるようになりました。図書館で長居をしすぎて、夕飯がちょっと遅い時間になってしまっても大丈夫なのは一人暮らし特有です。大変だなと実感したのは、一人分のご飯の分量やお金の使い方です。ご飯を作るにしても一人分の分量がわからないので作りすぎてしまったりしますし、やっぱりお金を使うときは慎重になりました。今はお小遣い帳をつけてお金をしっかり管理するようにしています。お昼ご飯も4月の頃は学食を利用していましたが、食費を抑えるためにお弁当を作るようにしたんです。余裕ができた分はクラブに費やしたいので、そう考えるとより節約を頑張ろうと思えます。

クラブの活動があるとどうしても帰宅が遅くなるので洗濯物も夜干しになってしまいますが、もともと物件に付いていた室内乾燥機が大活躍してくれています。家具・家電付きということで、他にも冷蔵庫やテレビから机が付いていますが、いずれ大学を卒業してこのアパートを出ることになっても処分に困らない点も嬉しいところですね。

週に二日バイトがあり、クラブは週に3日参加しています。朝から授業があるのでやはり大変にも感じますが、土日は空けて自由な時間をつくることで自分に余裕を持たせるようにしています。疲れたままでいると料理をするのも「この日は簡単にでいいや」と考えてしまったりするので。一人暮らしだからこそ自分で時間を区切ることができるというのもこういう場面に関係していますね。

大家さんがいた方が、もしもトラブルがあった時にすぐに対応してくれるイメージがあるので最初はいて欲しいと思っていましたが、今は大家さんがいない生活でも特別困ったことはありません。レオパレスさんの物件の場合はサポートシステムがあるので何か困ったことがあっても安心です。実は昨日、台所の電気が切れてしまったので、電話でサポートシステムを活用しました。お願いしてからすぐに対応してもらえたので助かりましたね。

入試の関係でぎりぎりになってしまう人もいますので、お部屋探しは大変かと思いますが自分の見つけたいお部屋の基準を満たす物件選びを頑張ってください。

◉取材協力:レオパレス21[http://www.leopalace21.com]

♦︎安心安全!ホームセキュリティ付物件

Q.数ある物件の中からなぜこのお部屋を選んだのでしょうか?

この物件はホームセキュリティ対応物件なんですが、お部屋選びの基準の一つとして、「セキュリティがしっかりしている」ということは両親と相談して決めていました。他にも大学に自転車で通える距離であること、学生が多く住むアパートであることを条件としてレオパレスさんにご相談しました。そこで希望に沿ったお部屋を2つ紹介してもらい、実際に案内してもらって、最終的にこの部屋に決めました。あと、家具付きの物件だというのも魅力でしたね。大学の入試試験が中期日程だった都合から、3月下旬に静岡に来て物件を探し始めたので、家具付きでなければすぐに普通の生活をスタートすることは難しかったと思います。

Q.一人暮らしを始めてみて変化したことはありましたか?

時間をどう使うか自分で決められるようになったので、時間を自分自身にとって有効的に動けるようになりました。図書館で長居をしすぎて、夕飯がちょっと遅い時間になってしまっても大丈夫なのは一人暮らし特有です。大変だなと実感したのは、一人分のご飯の分量やお金の使い方です。ご飯を作るにしても一人分の分量がわからないので作りすぎてしまったりしますし、やっぱりお金を使うときは慎重になりました。今はお小遣い帳をつけてお金をしっかり管理するようにしています。お昼ご飯も4月の頃は学食を利用していましたが、食費を抑えるためにお弁当を作るようにしたんです。余裕ができた分はクラブに費やしたいので、そう考えるとより節約を頑張ろうと思えます。

Q.家具・家電付きの物件ですが、使い勝手はいかがですか?

クラブの活動があるとどうしても帰宅が遅くなるので洗濯物も夜干しになってしまいますが、もともと物件に付いていた室内乾燥機が大活躍してくれています。家具・家電付きということで、他にも冷蔵庫やテレビから机が付いていますが、いずれ大学を卒業してこのアパートを出ることになっても処分に困らない点も嬉しいところですね。

Q.学業やバイト、クラブまであると大変そうですね。

週に二日バイトがあり、クラブは週に3日参加しています。朝から授業があるのでやはり大変にも感じますが、土日は空けて自由な時間をつくることで自分に余裕を持たせるようにしています。疲れたままでいると料理をするのも「この日は簡単にでいいや」と考えてしまったりするので。一人暮らしだからこそ自分で時間を区切ることができるというのもこういう場面に関係していますね。

Q.レオパレスさんの物件はレオパレスさんが大家業を兼ねていることが特徴ですが、困ったことはないですか?

大家さんがいた方が、もしもトラブルがあった時にすぐに対応してくれるイメージがあるので最初はいて欲しいと思っていましたが、今は大家さんがいない生活でも特別困ったことはありません。レオパレスさんの物件の場合はサポートシステムがあるので何か困ったことがあっても安心です。実は昨日、台所の電気が切れてしまったので、電話でサポートシステムを活用しました。お願いしてからすぐに対応してもらえたので助かりましたね。

Q.最後に、これからお部屋探しをする後輩に一言お願いします。

入試の関係でぎりぎりになってしまう人もいますので、お部屋探しは大変かと思いますが自分の見つけたいお部屋の基準を満たす物件選びを頑張ってください。

▶︎ 編集部の一言

はじめ家賃を伺ったときに、やや家賃がお高めな気もしたのですが、ホームセキュリティに対応していることや家具・家電がついていて外装もキレイなことを考えると良心的なお値段なのでは!?学生が住めるアパートにきちんとした防犯システムがついているのは、やはり学生生活や防犯対策を考えておられるレオパレスさんならではと感じますね。親御さんにとっても安心感がぐっと高まるのではないでしょうか。

[取材・文/田中楓(静岡時代編集部・静岡大学人文社会科学部2年)]

はじめ家賃を伺ったときに、やや家賃がお高めな気もしたのですが、ホームセキュリティに対応していることや家具・家電がついていて外装もキレイなことを考えると良心的なお値段なのでは!?学生が住めるアパートにきちんとした防犯システムがついているのは、やはり学生生活や防犯対策を考えておられるレオパレスさんならではと感じますね。親御さんにとっても安心感がぐっと高まるのではないでしょうか。

[取材・文/田中楓(静岡時代編集部・静岡大学人文社会科学部2年)]

◉取材協力:レオパレス21[http://www.leopalace21.com]

Updated:2000年08月01日

「防災先進県・静岡県の大学生は大丈夫? 大学生の防災意識、緊急調査!!」

写真提供:静岡県観光協会

いまや地震県ではなく、“防災先進県”と言えるほどに、津波・防災に対する対策を推し進めて来た静岡県。行政・教育機関・民間企業にボランティア団体など、県内の各界での積極的な取り組みが現在の静岡県の高い防災意識や対策レベルを築き上げてきました。

ですがあえて「大学生」に絞ってみるとどうでしょう。県外か転入してきた人、県内出身者であっても、大学近くで一人暮らしをはじめる人もいるでしょう。これまでの環境から生活が大きく変化しうる大学生における防災意識は十分と言えるのか。

今回はその実態を明らかにするために、静岡時代編集部では静岡新聞と共同で県内の大学生にアンケート調査を行いました。調査は、静岡県内の大学に通う大学生121名に回答をいただき、防災意識や発災時の不安・心配事について率直な意見を聞きました。今後の静岡県の防災、発災時の「自助・共助・公助」を考えていくうえで、「大学生」という層に焦点を当てた際に見えるものとは……?

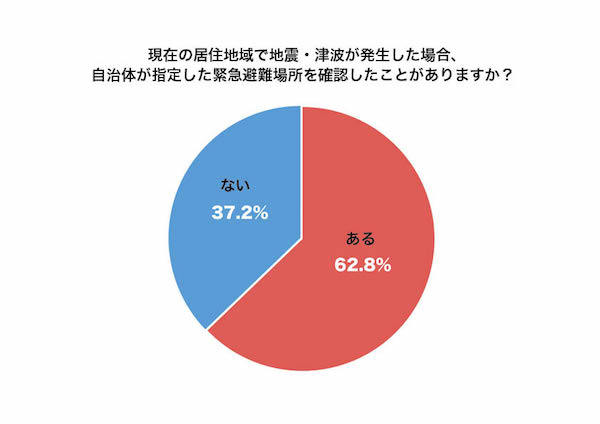

まずは自分の身を守る! 指定緊急避難場所、あなたは知っていますか?

まずは現在の居住地域で地震・津波が発生した場合を想定した、

避難や身を守るための対策について聞きました。

いま住んでいる地域の指定緊急避難場所を確認したことが「ある」と答えた学生は約6割強、「ない」と答えた学生は4割弱。静岡時代的には思っていたより確認してある学生が多いと感じました。(みなさんはいかがでしょうか?)

今回居住環境についても質問していたので、下宿・寮住まいの学生に絞ってみると、ちょうど半数(60人中30人)が、指定緊急避難場所を確認して「いない」ことがわかりました。言い換えると、このアンケート結果においては、1人暮しをしている大学生の2人に1人が、行政が発災時に避難するのに最適としている場所を知らないことになります。

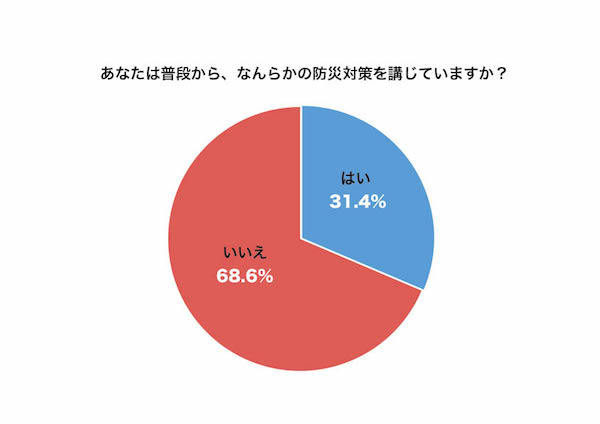

次に、「あなたは普段から何らかの防災対策を講じていますか?」という質問について。

こちらは、7割弱が何らかの対策を講じて「いない」という結果に……。

一方、講じて「いる」と答えたのは3割強でした。何らかの防災対策をしていると答えた人は実際どんな対策をしているのかを詳しく聞くと、水・食糧の準備が最も多く見受けられました。あと意外?にも複数回答があったのは『非常持ち出し袋』の準備でした。これはおそらく静岡大学が毎年年度始めのガイダンスで学生全員に銀色のいわゆる、ザ・非常持ち出し袋を配っているので、その影響が考えられます。

ここまでの調査結果で、ひとつ懸念事項をあげるとすれば、質問にもあげた『指定緊急避難場所』ですが、もう一つに似た用語である『指定避難所』との違いを大学生が認識しているか、という点です。「避難場所」と「避難所」ではその意味は明確に区別されています。

(『災害対策基本法』第四章 第二節を参照 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html )

指定緊急避難場所は、発災時の一時的な危険を回避するための場所であり、指定避難所は、避難生活を送るための場所をさしています。この区別をめぐっては、2011年の東日本大震災で、住民の方の認識が混同されており、発災直後「避難場所」ではなく「避難所」に逃げてしまったために、津波に巻き込まれてしまったケースがあり、その後明確に区別されるようになったという経緯もあるのです。その教訓が果たして活かされているのか、その周知は未だ十分でないように思います。

自分の身をまもったあと、

“だれかのために出来ること”に大学生の力をどう活かすか。

“だれかのために出来ること”に大学生の力をどう活かすか。

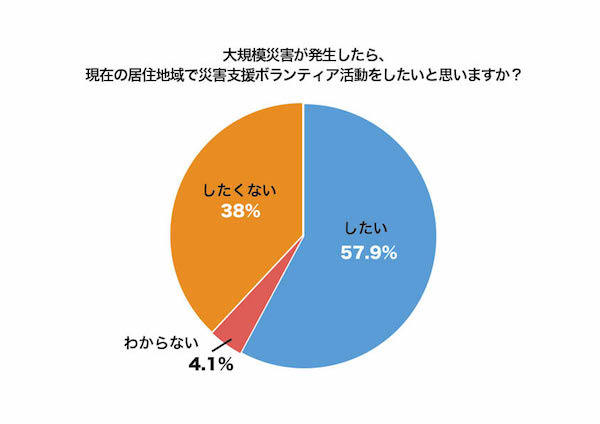

今回最も注目していたのは、大学生のボランティアに対する意識と、もしその意識が高いとするのならば、それをちゃんと地域の力に還元がなされうる状況かどうか、という点でした。

まずはボランティア意識についてですが、「大規模災害が発生したら、現在の居住地で災害支援ボランティア活動をしたいと思いますか?」という問い。これは「したい」が70名(57.9%)、「わからない」が46名(38.0%)、「したくない」が5名(4.1%)でした。

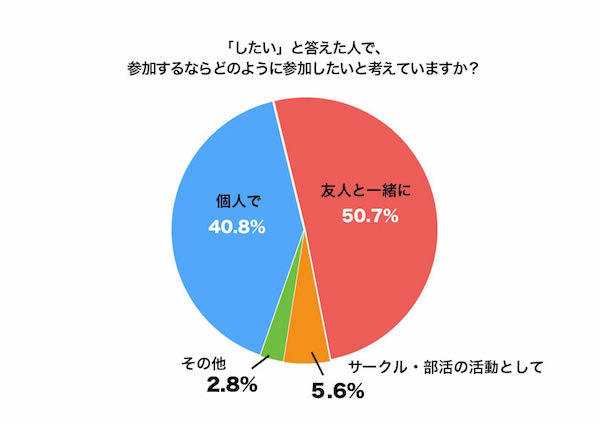

また今回は、ボランティア活動を「したい」という意思のある人に限り、“誰と”活動に参加したいかを聞きました。

最も多かったのは「友人と一緒に」が36名(50.7%)、次に「個人で」が29名(40.8%)、そして「部活・サークル」の4名(5.6%)でした。

いずれにしても、大学生層のボランティアへの意識が一定層で確かに“ある”ということがわかりました。

(「わからない」という人も多かったのですが、自分の身の安全を守る事が第一ですから、そのとおりだと思いますし、質問の仕方にも課題があると感じています)また同世代として少し驚きだったのは「個人で」ボランティアに参加したいと考える人が4割ほどいたことです。(アンケート回答者全体だと24%くらい。だいたい4人に1人は、“個人でも”ボランティアに参加したいと答えたということ)

この数字をどう感じるかは人によってちがうと思いますが、筆者は多い・少ない、というよりも、これだけの大学生の協力的な意思が明らかになったので、実際の災害時を想定した学生ボランティアを活かすためのシュミレーションや日常的な地域とのコミュニケーション機会がむしろ足りていないことが気になります。

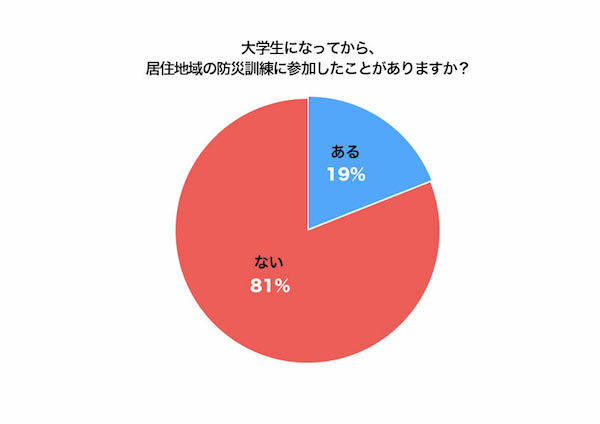

実際、「大学生になってから居住地域の防災訓練に参加したことがありますか?」という質問では、「参加したことが“ない”」人は98/121名(81%)にのぼり、「参加したことが“ある”」と答えた人は23/121名(19%)にとどまりました。

この結果を見る限りでは、まず「自分の身の安全を守る」時点から、再確認が必要ではないかと感じます。またおそらく参加しないのは、特に下宿生であれば、居住地域との付き合いがないことが、訓練から足を遠ざけてしまう要因ではないかと考えます。そこをどうつなげるのか、地域・学生の双方にによる歩み寄りが必要です。

また、近年の防災訓練は参加すれば良いのではなく、それ自体が形骸化していることも指摘されていたりします。訓練は「やればいい」というものではありません。ですが現状、「こなすもの」としての訓練が実施されていることも確かです。静岡県内であれば、中学・高校までは、学校からも指示があり、地元の防災訓練に参加している人が多いのですが、大学生になった途端にその参加率は急激に下がると思われます(あくまで経験則ですが)。

静岡県が示す自主防災組織ごとの防災訓練参加率実績(H26調べ)によると、世帯ごとで見れば89%ですが、中高生に絞ったときの参加率は39%に下がります。学校に参加証明の提出を求められるなど強制力が働いていない場合は、まず参加しないというのが“普通”ではないでしょうか。防災訓練については、訓練することが目的になってしまっている点と合わせて、どうしたら大学生をはじめとする若年層も参加しやすくなるのか、もしくは参加したいと思える訓練になるのか、地域住民や防災関係者、大学生をはじめとする若年層を含めての議論が行われることが、今後は必要不可欠ではないかと思える調査結果でした(了)

あわせて読みたい!静岡県の今を知る、高校生・大学生へのオススメ記事

静岡県の行政評価の場、“ふじのくに”士民(しみん)事業レビュー。静岡県では「大学生評価者枠」を設置するなど、全国的にも珍しい取り組みを進めています。今回は、静岡県行財政推進委員の委員長を務められる佐藤克昭先生(佐藤経済研究所所長、浜松学院大学客員教授)に、静岡県の課題、今後取り組んでいく改善策などを伺いました。

Updated:2000年01月13日