特集

ワークの掟【その3】〜社会の仕組みを知って、ブラックを回避せよ〜

私たちが将来、生きがいをもって働くために今しっておきたい社会のルール。デキる社会人の常識、嗜み、後輩への助言(警告を含む)を先取りで学んでいく〈ワークの掟〉シリーズ第3弾です。今回は、一般社団法人ワークルールの理事をつとめている由比藤準治さんに、”ワークルールで見抜く社会の仕組み”を教えてもらいました。「この職場で良かった」と心から思える環境で働くための早道は、自分をとりまく社会や企業の仕組みを知っておくこと。現在、ブラックと言われる企業が表面化してきましたが、その外的要因とは何か、またブラック企業を回避するためには自分がどんな知識をもっていればいいか? 私たちに必要な、社会的モラルも学べます!

(前回記事「ワークルール史の分岐点を探せ!」)→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1474215.html

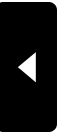

■由比藤準治(ゆいとうじゅんじ)さん〈写真:左〉

一般社団法人ワークルール理事。

手にもつ「青い本」は、労働法をわかりやすく解説した内容が掲載されている冊子「知っておきたい ワークル—ルの基礎知識」。

10万部発行しており、セミナーや高校や大学などの教育機関で入手することができる。

[聞き手]

■山口奈那子(やまぐちななこ) 〈写真:右〉

常葉大学外国語学部4年。6月1日に発行された静岡時代【最新号】、6月号(vol.39)の編集長。

本人は現在就職活動中!

---------------------------------------

【一般社団法人ワークルール】

2014年4月1日設立。

大学生、専門・専修学校生、高校生などの若者に対し、

社会で働く上で必要な、ワークルールの基礎、多様な働き方の情報を身につける機会を提供している。

県内外問わず、大学、高校生を対象にワークルールの出張講座も開講。

また、労働法がわかりやすく解説した冊子『知っておきたい ワークルールの基礎知識』(通称:青い本)は、現在静岡県版と全国版が発行されている。キャリア支援関係者の他、大学・高校生のあいだで好評を得ている。

http://www.workrule.jp

■「企業は人なり」は変わったのか?

(静岡時代)優良企業やブラック企業はどのように判断できるのですか?

(由比藤さん)「企業は人なり」と言うように、企業の善し悪しの判断基準は、人を大事にしてくれるかどうかだと思います。

リーマンショック以降、企業は余裕をもった採用を控えるようになり、最小限の社員で仕事を回すところが増えました。その結果、一人の社員にかかる負担が多くなり、ブラックと言われるような長時間労働も増えてしまったんですね。

とはいえ、今はネットで見るようにブラック企業が多いのかというと、そうとも言い切れません。残業代を全く支払わないような悪質なケースばかりがニュースで報道されるので誤解を招きがちです。でも、過労死に繋がるような働き方をさせる100%ブラックな会社はごく一部で、いわばグレーといった会社が多いのかもしれません。

静岡労働局の調査によると昨年度、静岡県内を調査した結果、なんらかの労働法違反のあった会社は約6割でした。ただし、この6割の違反の中には、単なる書類ミスなど、直接労働者に関係ないものも含むので、違反=ブラックと決めつけないほうが良いと思います。もちろん法違反はダメなんですが。

(静岡時代)回避するポイントとは?

(由比藤さん) 押さえたいポイントは三つです。一つは、自分がどういう労働条件で働くのかをきちんと確認することです。例えば、求人票に書かれている給料には、残業時間の30〜40時間分が既に入っていることがあります。

二つ目は、離職者数や離職状況を確認することです。今年から大卒向けのハローワーク関連の求人には、過去3年の離職者数を明記することが義務付けられました。離職率の場合、一人が入社して一人辞めたら100%になるので、離職率よりも離職者数や離職状況を把握することが重要です。辞めた理由までは記載されないので真相は分かりませんが、人の定着率が悪い会社は気を付けたほうがいいですね。

三つ目は、相談できる場をもっておくことです。キャリアセンターや家族、社会経験のある人に聞くと、解決も早いでしょう。そして職場の環境を知るには、インターンシップやOB・OG訪問など本音で語り合える場が一番です。説明会で人事の人に、いきなり有給休暇や残業時間数などは聞きにくいと思いますし、実際会社に入ってみなければ分からない部分が多いですから。

働くときの決まり(ワークルール)を知っていれば単なる情報も自分を守るための判断材料になる。労働法令に関わる仕事に約25年携わった由比藤準治さんによると(※ 過去7回の転職経験有)残業代を全く支払わないような悪質な違反を除けば、ブラック企業の定義は人により異なるそうです。ブラック企業回避のためにはどうすればいいか。そのポイントを3つ、ご紹介!

一、

会社のルールは事前に確認することが大切です。お金にかかわることなどトラブルになりやすい内容は書面(労働条件通知書など)で確認することが大事です。

二、

離職率には自己都合で辞めている場合もあり内容まで把握できません。「毎年5人入社して5人が辞める」など離職者数や離職状況を把握する方が現実的。年齢が異常に若い会社は人の定着率が悪い可能性あり。社員構成も確認!

三、

一人で悩んでいても解決はできません。友人やOB・OG・会社の先輩など身近な人、またはキャリアセンター・行政機関などに相談することもできます。早く相談すればするほど、問題解決への早道となります。

■職に就いたのか、会社に就いたのか

ブラック回避といっても、何がブラックなのかは人によって違います。自分の将来のビジョンと働き方がうまくマッチングできれば、もし労働時間が長く、みんなからブラック企業だと思われていても、本人にとっては優良企業なのかもしれません。

今の時代は「就職」ではなく「就社」の風潮があり、いかに大手企業に就職できるかが重要視される時代です。大切なのは、会社の規模・名前にこだわらず、たとえ無名な中小企業でも自分がしたい働き方を選ぶことです。また、自分にまだ経験や技術がないのに、権利ばかりを主張するだけの社会人はどうでしょうか? 私が社会人になった頃、上司から「給料の3倍、いや5倍稼いでこそ一人前」と言われましたが、今ならその言葉も納得できます。自分自身が会社に貢献せず権利だけ主張するのは、ただのワガママです。企業から見れば「ブラック社員」と言われるかもしれません。

ワークルールは一生ものです。働くということは人間にとって切り離せるものではなく、気持ちよく働けないのは非常に不幸なことです。自分が気持ちよく働くためにも、常に変わりゆくワークルールを自分で押さえていくことが大切です。(取材・文/山口奈那子)

〈ワークの掟〉シリーズ記事

(2)ワークルール史の分岐点を探せ!:http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1474215.html

Updated:2015年06月12日

"大学モラトリアム"の歴史とは?〜モラトリアムの男脳、女脳〜【2/4】

たとえば、モラトリアムが「羽化過程のサナギの時代」だとすれば、大学は「繭」といえるのかもしれない。

では、静岡県の大学の「繭」はどのようにかたちづくられたのだろう。昔も今もかわらず、大学時代はモラトリアムでありつづけるのだろうか。歴史学を専門とする静岡英和学院大学の小和田美智子先生に、静岡県の大学の歴史を通して、モラトリアム時代の学生像を紐解いてもらった。

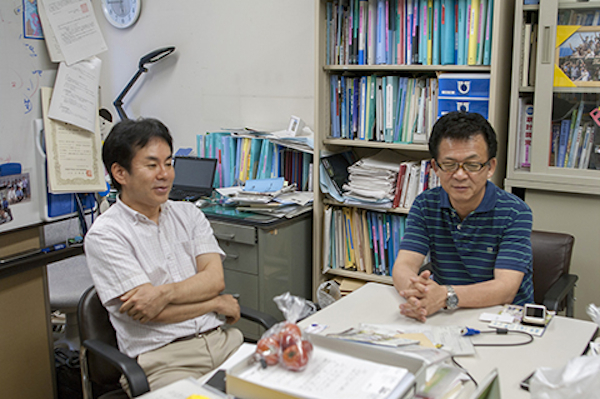

■小和田美智子(おわだみちこ)先生〈写真:左〉

静岡英和学院大学 非常勤講師。専門は日本史。静岡の歴史とその変化、地域とのつながりや現代の男女関係を扱う。暗記科目と思われがちな歴史だが「考える

こと」を通して学べる授業を展開されている。

[聞き手]

■木下莉那(きしたりな)〈写真:右〉

静岡英和学院大学4年(取材当時)。本誌編集長。

大学卒業後、現在は就職先の東京で新しいスタートを切っています。

■澤村優妃(さわむらゆうひ)

静岡大学3年。本記事の執筆担当。

◉いつの時代も学生はモラトリアム真っただ中

(静岡時代)大学のあり方が変わるとともにモラトリアムも変化してきたのでしょうか?静岡県に大学が生まれた歴史的な経緯を教えてください。

(小和田先生)まず静岡県には、現在の大学の前身となった「静岡学問所」という学校があったんですよ。明治のはじめ、江戸幕府崩壊後に駿府に移封された徳川氏を藩主とする駿府藩が、藩の建て直しや人材育成を意図して開設しました。徳川氏の駿府移封とともに、旧幕府の教育機関に所属していた学者も駿府に移住し、旧幕府の蔵書も移されました。

つまり、全国から集めた優秀な学者や文献が、江戸から静岡にやってきたんです。徳川の時代に脈々と受け継いできた知識が静岡に集結し、そこでは、望めばどんな人でも学ぶことができました。国内最高水準の教育が静岡県で展開されたんです。すごいでしょう!

でも、明治5年の学制頒布によって、教授・学生は後にできた東京大学に引き抜かれてしまったから、結局静岡学問所は廃退してしまいました。ちなみに、学問所にあった江戸幕府の旧蔵書は現在「葵文庫」と呼ばれて静岡県立中央図書館に保管されています。

▲静岡大学に建つ〈静岡学問所〉跡の石碑。

▲国学の他にも、伊、仏、独などの洋学も教授されていた。明治時代、文明開化のさきがけとなる学び舎でした。

(静岡時代)大学の基礎となる学問所が静岡に存在したなんて驚きです。時代も背負っているものも違うとは思いますが、約150年も前の学生にもモラトリアムはあったのでしょうか?

(小和田先生)どうかしら?当時は分からないけれど、少なくともモラトリアムという言葉は、私の学生時代にはなかったんです。とはいえ、私が大学生の頃は学生運動が盛んな時代で、みんなでよく意見を出し合って真剣な話し合いをしていました。サークル活動でも人生について考える機会は頻繁にありましたね。だから、「モラトリアム」という言葉はなかっただけで、当時の学生も同じだと思います。

私も本当にたくさん悩んで挫けて、それでも挑戦しました。当時、女性が大学に通うことは今のように当たり前ではなかったし、戦後だったから、金銭的な問題も大きかった。なんとか両親を説得して行かせてもらっていましたし、必死でしたよ。

(静岡時代)確かに学生運動はモラトリアムです。でも今はありません。なぜでしょうか?

(小和田先生)静岡の学生に限らず学生全体に言えることですが、「考える」ことをしなくなってきていると思います。なぜなら大学の制度が変わったからです。昔は、大学受験は試験が二回行われていて、一期校がだめだったら二期校、というようにチャンスが二回ありました。それが共通一次試験になり、今では全国統一のセンター試験一本に絞られた結果、どれだけ考えられるかよりも、どれだけ良い点が取れるかで比べられてしまいます。いろんな知識が暗記になって、考えさせる問題が少なくなりました。でも、はっきりと伝えておきたいのは、それがモラトリアムにおいても重要な「考える力」を低下させてしまうことです。歴史だって暗記ではないですよ。これは声を大にしていいたいです。そもそもなぜ歴史を勉強すると思いますか?

(静岡時代)過去を知ってこれからの未来に活かすため、ですかね。

(小和田先生)そう。今、自分たちが生きている世の中を知るために、歴史の中から事象と、そこに関わった人の「考え方」を学ぶ必要があるんです。そもそも大学はこういうことを学ぶ場でなくてはならないと思うけど、今はそこも変わってきていると感じます。「何年に何があって、誰がどんな政治をした」ではなく「何故そうしたか、なぜそう考えたのか、誰が関わってどんな過程を経て、その結果になったのか」を知ることが重要です。

大学は能動的に自由に、自分の望むことを学ぶ場です。そういう意味で、サークル活動などはみんなで意見を出したり、考えたりする良い機会だけど、今はそうやって友達同士で意見を出し合うことって少ないでしょう?

(静岡時代)大学だけでなく、学外や家でもほとんどないですね。だから、将来や自分について、一人で悩んでしまう人もいれば、逆に全く考えない人もいます。

(小和田先生)原因は少子化だと思います。一人の子供に対する親や周りの大人の数が増えましたよね。昔は兄弟も多いから、自分から主張しないとほとんど何も実現しなかったし、なんでも一人で考えていたものです。

私自身、5人兄弟の末っ子だったので、上の人たちの様子をみて、先まわりして危険が及ばないようにし、生きる力が知らず知らず身についていたんです。逆に、今は大切にされすぎて、自分から何かを発信しようとする子がいなくなっている気がします。

モラトリアムの時期に悩んで、親との対立を経験する子は将来困らないと思いますよ。なぜなら、衝突の中で次を、次をと考えて主張するからです。その親に認められたり、理解されようと必死になる経験は、社会に適応するために必要な力になるでしょう。

(静岡時代)親との対決、私もしました!では大学というモラトリアムは、今後どのような場になっていくのでしょうか?

(小和田先生)大学は自分自身の人間性を深める場です。では、どう深めるかだけど、一つは「恋愛」です。みんな恋愛してるでしょう?恋愛は自分を見つめる意味でも良い経験になります。相手の理想に応えるために自分を抑えて苦しくなったりしてね。自分が大きく変わるタイミングになりやすいと思うし、私はそうでした。私の場合、結婚しても続けられる教師を進路に選んだから、特に社会に出ることに対して壁はなかったの。仕事を続け、男性との関係も、いい関係とはどうあるべきか、など考えました。

少し話は逸れるけど、どの大学でも学生全体に目を向けると、男性と女性が持つ気質はかなり違うんです。面白いですよ。男性は、アンテナがいろいろなところに張られているけど、女性は一つのことしか見れない。あちこちに意識を飛ばして、一見すると不真面目に思える男性は、実は多面的に物事を捉えているんです。生きていくうえで大切な力ですよね。一方、女性はこれと決めたら一点集中型だから、授業中もノートを写すことに夢中になりがちです。真面目には見えるけど、学びとしてはプラスαが中々ないんですね。だから成績は女性の方がいい気がするけど、全体を見た時に、やはり男性の方が視野が広いところはあると思います。両方の側面が重要だから、やっぱり恋愛も大事よね。

本当の自分を見つけるために、勉強して恋愛して、社会にふれて困難を乗り越えていく。一見無駄なように思える4年間だけど、人間的に成長できる貴重な時間、それがモラトリアムです。それは今も昔も、これからも変わらないでしょう(了)(取材・文/澤村優妃)

・小和田美智子 .『 地域と女性の社会史̶駿遠地方を中心に』. 岩田書院. 2012

モラトリアムの男脳、女脳シリーズ

Updated:2015年06月04日

モラトリアムって一体なんだ? 〜モラトリアムの男脳、女脳(1)〜

多くの学生にとって大学は、学生であることを許された最後の猶予期間だ。少なくとも社会に出る前よりは、社会的(責任)にも経済的にも追われることはない。しかし将来や人間関係など、大学生がもがき迷うときは大学生活中に何度も訪れる。その時期を、"モラトリアム"と言われることがあるけれど、そもそも私たち大学生を悩ませるモラトリアムとは一体何なのだろうか? また、大学で同じようにモラトリアム時期を過ごす大学生の男女に違いはあるのか。今回は、静岡大学で近代文学を専門とする酒井英行先生に、モラトリアムの歴史と概念を伺いました。

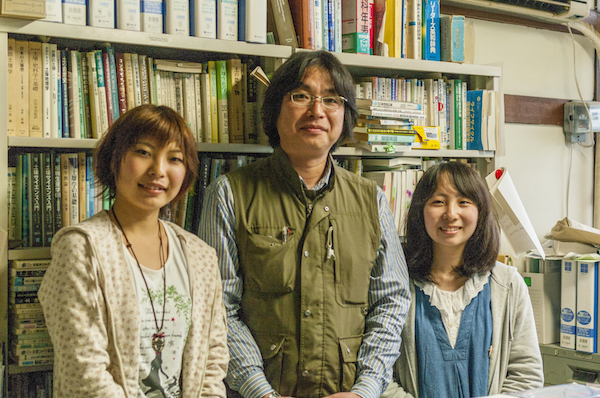

■酒井英行(さかいひでゆき)先生 /〈写真:右〉

静岡大学人文社会科学部言語文化学科 教授。

専門は日本近代文学。主に夏目漱石、内田百閒、村上春樹など。高校生の頃、加山雄三に強い憧れを抱いていたそう。

研究室には文学作品について議論した学生との対談本が置かれている。学生に愛される優しい先生。

[聞き手]

■木下莉那(きしたりな)/ 〈写真:中央〉

静岡英和学院大学4年(取材当時)。現在は同大学を卒業し、就職先の東京で新しいスタートを切りました。

■漆畑友紀(うるしばたゆき)/ 〈写真:左〉

静岡英和学院大学2年(取材当時)。本記事の取材・執筆を担当。

▲研究室の書棚には、先生の専門である村上春樹、夏名漱石ほか、関連書籍や資料がぎっしり置かれていました。

◉文学作品の数だけ、モラトリアムがある

(静岡時代)モラトリアムはいつ、どのように生まれた概念なのでしょうか?文学ではどのように扱われてきましたか?

(酒井先生)モラトリアムとは、大人でも子どもでもない、いわゆる青年期のことを言います。

一般的に14歳、15歳から大学を卒業するまでの間とされ、社会に出ることや大人になることを待ってもらっている猶予期間のことです。

「モラトリアム」という言葉が当たり前に使われるようになったのはこの数十年のことです。

文学の中で、作中で「モラトリアム」という言葉そのものを扱った作品は知りません。ですが、青年を主人公にした作品は、青年期特有の葛藤や成長が描かれていることが多いです。例えば、村上春樹の『ノルウェイの森』は、要約するならば、青年が自分が何者であるかを知るために、旅をしている物語です。まさにモラトリアムですよね。

面白いのは、作家または作家になろうと思う人自身が「モラトリアム人間」だということです。一般的には大学を卒業したら職に就くことになりますが、作家を目指す人は、職に就かず部屋に閉じこもって、小説を書いています。夏目漱石は明治の男でしたから、大学卒業後に職に就きましたが、村上春樹は会社で働いてはいないでしょう。基本的に「作家」という人間は「社会に出たくない」という思いから小説家になるのだと思います。つまり、作家自身が「モラトリアム人間」なのだから、作中で描かれる登場人物も基本的には「モラトリアム人間」になります。

(静岡時代)だとすれば文学作品の数だけモラトリアムがあるのですね。具体的にどのように描かれているのでしょうか?

(酒井先生)明治時代に出版された夏目漱石の小説はまさにそうです。漱石は『それから』『彼岸過迄』など自身の小説の中で、「遊民」、「高等遊民」という言葉を用いています。遊民は「遊ぶ民」。本来ならば働かなければならないのに、遊んでいるように見えることからそう呼ばれています。これってモラトリアムですよね?

明治42年に書かれた漱石の小説『それから』を例に挙げましょう。当時の日本では、大学卒業者は大変なエリートでした。主人公の代助は裕福な家の出で、東京帝国大学を卒業しました。にもかかわらず、一軒家を借りて、親から仕送りをもらいながら、働かず好きに生きている青年です。ちなみに、『こゝろ』の主人公「私」も、大学を卒業しても職につかず、父親に嘘をついてまでして働こうとしません。そういう青年を漱石は、大正3年に書いています。だから今に始まったことじゃないんです。自分が何者か、何のために生きているか解決できていないという問題が、時代の背景と共に小説で表現されていることがわかりますよね。

◉「自分」という世界でただ一人の存在との対決

(静岡時代)今も昔も自分が何者であるかという問いかけは、避けては通れないのですね。でもそんな大きな問題、答えは見つかるのでしょうか……?

(酒井先生)自分が何者であるかという問いかけの答えは、大学四年間で解決できる問題とは思えませんよね。大学時代は人生最大のモラトリアム期間だと言われます。今までの中学と高校は決められたレールの上を走っている状態です。自分が何者で、何のために生きているのかを考える暇さえありません。

人は青年期に入っていくと、突如「自分」という世界でただ一人の存在に気付くことになります。思春期における「自我の目覚め」です。その時に自分は一体何者で、何のために生まれてきたのかという根本的な問いにぶつかります。それをモラトリアムの期間に解決しなければならないのは、就職活動よりも大仕事ですよね。そのことをアメリカの有名なエリクソン.E.Hは、自我同一性、つまりアイデンティティの確立として提唱しました。

また『青年期の心』という本には、モラトリアム期間に二つの側面を解決しなければならないと書かれています。一つは「現在の自分と過去の自分を有機的な連続性をもった同一のものとして受け入れることができ、しかもそれが未来に向かって開かれた存在として、現在いきいきと生きている実感があるという実存的な感覚」。もう一つは「自分と自分の所属する社会との間に内的な一体感があって、社会から受け入れられているという感覚」。

これを「社会的同一性」と言います。これらを上手く統合することで、自分のアイデンティティを確立することができます。これがエリクソンの言うモラトリアム期間の重要な仕事なのです。つまり「私は私」といった思い込みだけでは、満足なアイデンティティは得られないという訳です。

(静岡時代)具体的にどうしたらいいのでしょうか?何もせずに素通りしたらどうなるのでしょうか?

(酒井先生)例えるなら、恋愛が一番わかりやすいのではないでしょうか。一概には言えませんが、一人の異性として自分以外の他者に受け入れられることは、社会に受け入れられることと似たようなものです。自分を受け入れてもらうために、自分と向き合い葛藤することで、自分を鍛えられると思いますよ。

私は高校の頃、ある女性に一目惚れしてね、振り向いてもらうにはどうしようかと思った時、音楽・スポーツの才能も顔もスタイルも抜群な加山雄三が目に入ったんですよ。自分が彼に勝てるものを見つけられれば、自分の存在が見出せるのではないかと思って大変悩みましたね。そうして「人間性を磨こう」という結論に至って、大学ではそのおかげで割とモテましたよ。

▲〈さかじい〉の愛称で親しまれている酒井先生。現在も変わらず、学生から非常に人気のある先生です。

自分のアイデンティティについて悩むのは今も昔も変わりません。私が学生だった頃は、大学の進学率が十数%だった時代です。でもその中にいる私は、何をしようという具体的な目標はなく「東京に行きたい」「大学に行けばどうにかなるだろう」という漠然とした考えで進学しました。大学へ入った理由が分からなくなり、大学を辞めてしまう人も沢山見ました。ただ、今より当時の学生の方がアイデンティティについて悩んでいたと思います。

傷ついたり、悩んだりせずにそこを通過してしまったら、後々とても大変なことになると思います。そこが上手くいかなければ、社会に適応できない人間になってしまいます。深く考えずに妥協して社会に出たものの、就職してすぐに挫折をして会社を辞めてしまうのはそこに起因しているのでしょう。なかには、自分で自分が分からなくなり、傷つき、心が壊れてしまう人も多くいます。それだけ大変な期間を学生は通るのです。自分が何者で何をすべきなのかを考えることは、いわゆる私達に課せられた宿題のようなものですからね。傷ついても恐れずに悩むことが大事です(了)

(取材・文/漆畑友紀)

・村上春樹.『ノルウェイの森』. 講談社. 2004.

・福島章.『 青年期の心』.講談社. 1992

Updated:2015年05月29日

ワークの掟【その2】〜ワークルール史の分岐点を探せ!〜

デキる社会人の常識、嗜み、後輩への助言(警告)、愛され社会人になるメソッドなど、私の「働きたい」をもっと大事にできる『ワークの掟』シリーズ。第二弾は、静岡大学 人文社会科学部法学科の本庄淳志先生に、”経済から紐解くワークルールの歴史”を伺いました。「もしも経済が右肩上がりだったら、ワークルールは△△になる」。実は、ワークルールは経済や社会の移り変わりと密接に連動しているようです。産業革命期から現代までの約100年余り、ワークルールはどのように変わってきたのでしょうか?(文中、ピンク字表記はワークルールを考える上での要チェックポイント)歴史の知恵には、実は社会の荒波を生きるヒントが隠されていました!!

◉前回記事/「先輩に学ぶルールの必要性」→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1474140.html

■本庄淳志(ほんじょうあつし)先生 〈写真:左〉

静岡大学 人文社会科学部法学科准教授。専門は労働法。また一般社団法人ワークルール代表もつとめています。

写真内、本庄先生と学生がもっている冊子は『知っておきたい ワークルールの基礎知識』(通称:青い本)。

本庄先生のゼミ生が制作協力しており、労働法や保険制度についてわかりやすい解説が特徴で、キャリア支援関係者の他、大学・高校生のあいだで好評を得ている。

[聞き手]

■三好景子(三好景子) 〈写真:右〉

静岡大学 教育学部美術専修3年(取材当時)。

就活も無事に終わり、現在は卒制・展示にむけて邁進中!!

【一般社団法人ワークルール】

2014年4月1日設立。

大学生、専門・専修学校生、高校生などの若者に対し、

社会で働く上で必要な、ワークルールの基礎、多様な働き方の情報を身につける機会を提供している。

県内外問わず、大学、高校生を対象にワークルールの出張講座も開講。

http://www.workrule.jp

http://www.rengo-shizuoka.jp/mate/event/#event

2015年5月から、静岡県、東・中・西部の各地域で、ワークルールの基礎講座を開講。社会人の方も参加可能です。

講座の詳細は、上記URLよりご確認ください。

■ワークルールのはじまりは、産業革命にあり。

(静岡時代)ワークルールの発祥は?

(本庄先生)一般的には一八八〇年代の産業革命以来と言われています。農業社会から工業社会へと社会構造が変化したことにより、資産や土地を持たず、都市部に出て働く人が大量に出てきた時期です。はじめは女性や年少者を対象に始まりました。当時は戦争を前提としていましたから、国の競争力を下げることが問題とされたんです。例えば女性が働きすぎて身体を壊してしまうと次の世代が産まれません。戦後、一般の労働者へ拡大していきました。

今でこそ男女同じ基準でワークルールが整備されていますが、当初は女性は特別に保護するものでした。工業社会からサービス社会へと変わり、深夜に働いても長時間働いてもそれほど大変ではない・女性の社会進出という働き方や社会構造が変わるにつれて、男女同じ基準であることが重要視されるようになりました。産業構造の変化もワークルールの変化に関係しているんです。

(静岡時代)経済や社会の移り変わりによってワークルールはどのように変わってきたのでしょう?

(本庄先生)分岐点として大きいのは政権交代です。でもそれだけではなく、例えば少子高齢化の問題はどこの政党が与党になろうとも避けられないものですよね。今後少なくとも二〇年は想定されている問題です。長期的なスパンの問題を想定し、どのようなワークルールが必要とされるかを考えます。また現在、短期的なことで問題とされているのは労働時間です。働き方が多様化し、美術家など高度の専門知識や経験がある人に関しては時間の規制はあまり意味がないのではないかと。そうした人を対象に労働時間の規制を外していくことも議論になります。ワークルールの変わる背景はその時々のニーズによっても違いますので一概には言えません。政治的な事情で変わることもありますし、長らく懸案されているような問題もある。

さらに今は「賃金が少なくても良いから短時間で働きたい」という人もいれば、「長時間でも構わないからたくさん稼ぎたい」という人もいるように、働き方が多様化している時代です。常にワークルールもアップデートされ、非常に複雑になっています。同時に基本ルールを知らないままに紛争が増えてきている傾向もあるので、それは問題ですよね。

(静岡時代)どういうことでしょうか?

(本庄先生)ある意味いまは豊かなんですよ。これまで右肩上がりの時代で、会社も無茶はしませんし給料が下がることはありませんから、それほど紛争は起きない。ルールを知らなくとも問題はなかったわけです。ただ今のように経済が右肩上がりでなくなった場合、あるいは下がる時も想定しなくてはなりません。給料が下がる、場合によっては失業者も増えるでしょう。そうなった時、一番困るのは働いている人です。少なくとも、雇用の社会に出て行く人が知っておく必要があります。近年は比較的早い段階で転職や離職をする方が増えているので、尚更ワークルールの知識が必要です。

(静岡時代)知らずに損するのは私達ですね。今後のワークルールのあり方とは?

(本庄先生)本来、労働教育は学校教育で一律に勉強することが望ましいです。海外では学生の間に一定の職業訓練を受けるなど学校教育と職業教育が密接にリンクしています。しかし、日本ではこれまでワークルールに関する教育はほぼ行われてきませんでした。情報が氾濫している今、自分の働き方におけるワークルールの基準を押さえることが重要です。昔は職場の皆が同じ労働条件で働いていたので、情報共有も比較的しやすかったのですが、今は職場でのルールの共有が難しいこともあります。働き方が多様化しているということを前提にワークルールを準備していく、同時に広く浸透させていくシステムも必要です。

また、ワークルールや労働法は「大人の世界」です。理屈はもちろん重要ですが、結果の妥当性やモラルの問題などバランスを見ていくことが大事。理屈で割り切れないところがワークルールの難しいところでもあり、面白いところ。越えてはいけない一線があり、その判断の基準は法治国家の日本の場合は法です。ただ仮に守っていなかったとしても、どの程度の乖離があるのかが重要です。守っているか・いないかの二択ではなく、その乖離を知るために、このラインは知っておく必要があるでしょう。(取材・文/三好景子)

http://www.rengo-shizuoka.jp/mate/event/#event

2015年5月から、静岡県、東・中・西部の各地域で、ワークルールの基礎講座を開講。社会人の方も参加可能です。

講座の詳細は、上記URLよりご確認ください。

〈ワークの掟〉シリーズ記事

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

【PR】2015年度就活シーズンも最盛期!

働く掟を知って、曇りなき眼で自分の将来を見定めよ!!

〜静岡時代推薦の働く入り口特集〜

◉「静岡就職net」

静岡県の就職サイト。県が運営する就活サイトだから安心・安全!

http://www.koyou.pref.shizuoka.jp/

◉「就コン〜社員と交流できる合同企業説明会」(働く先輩に直接仕事の裏側を聞ける!)

https://job.tsunoru.jp/shushoku/shukon/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2015年05月08日

ワークの掟【その1】〜先輩に学ぶルールの必要性〜

「働く」には、自己欲求・社会欲求・生存欲求といわれる人間の三大欲求が集約されている。

自分を成長させたい、社会の役に立ちたい、親に恩返しをしたい、むしろ家から出たい、大学を卒業したら就職するのが当然だ、生きていくために……。働く理由はそれぞれありますが、「働く」ことで満たされるものは、”自分が何者であるのかを知りたい”、”誰かに認められたい”、という欲求なのではないでしょうか。人間は社会のなかで生きているからこそ、みんな、拠り所を求めるのだと思います。だから、わたしは「働きたい」。

つながりの希薄化も叫ばれているいま、「働きたい」がスタンダードな時代です。

わたしの「働きたい」という気持ちを、よりうまく社会へ循環させるためにはどうしたらいいだろう。誰かを傷つけることなく、喜んでもらうために、わたしが社会に疲弊するのではなく、生きがいをもってはたらくために、いま知りたい『ワークの掟』。

『ワークの掟』シリーズでは、そもそも働くとは何か、経済から紐解くワークルール史、デキる社会人の常識や嗜み、後輩への助言(警告含む)を先取りで学びます(静岡県内外で若者の労働教育普及を行う一般社団法人ワークルールさんが全面協力!)。

シリーズ第一弾は、一般社団法人ワークルールの理事 由比藤準治さんに、「働く上での基本的なルール(ワークルール)と、それが必要とされるワケ」を伺いました。実は、学生アルバイトも超必須な知識とモラルが詰まってました。

■由比藤準治(ゆいとうじゅんじ)さん

一般社団法人ワークルール理事。労働法令に関わる仕事に25年勤務。

写真の中でふたりが持っている青い冊子は一般社団法人ワークルール発行の『知っておきたい ワークルールの基礎知識』(通称:青い本)。働くことと直に関わる労働法が、イラスト付きでわかりやすく解説されています。新社会人、就活中のみなさん必読の一冊です!(大学のキャリア支援関係室に設置されているか、もしくは会社のホームページまでお問い合わせください)

[聞き手]

■渡邊なみほ(わたなべなみほ)

静岡大学教育学部4年。現在、公務員試験にむけて猛勉強中!

------------------------------------------------------------------

【一般社団法人ワークルール】

2014年4月1日設立。

大学生、専門・専修学校生、高校生などの若者に対し、

社会で働く上で必要な、ワークルールの基礎、多様な働き方の情報を身につける機会を提供している。

県内外問わず、大学、高校生を対象にワークルールの出張講座も開講。

また、労働法がわかりやすく解説されている冊子『知っておきたい ワークルールの基礎知識』は、キャリア支援関係者の他、大学・高校生のあいだで好評を得ている。

http://www.workrule.jp

http://www.rengo-shizuoka.jp/mate/event/#event

2015年5月から、静岡県、東・中・西部の各地域で、ワークルールの基礎講座を開講。社会人の方も参加可能です。

講座の詳細は、上記URLよりご確認ください。

▲就職先の先輩達も驚いた! はたらく上でのトホホなお話。身に覚えのある方もいるのでは?

ワークルールを身につけておけば、就業時のトラブルや不安も回避できます!

■「おかしいな」と気づけることの大切さ

(渡邊)働くうえで必要とされるワークルール。なぜ今、大切なのでしょうか?

(由比藤さん)そもそもワークルールとは、働くうえで必要な労働法などの法律だけではなく、社会人として必要なマナーやモラル、会社の規則を一通りまとめたもの、社会で働く上でのルールのことを言います。ルールの中には義務と権利(法律)という関係がありますが、法律だけでは足りないんです。自分の権利を行使するには、まずは自分に与えられた義務を果たさなくてはなりません。しかし、時代の流れからか社会人としてのマナーやモラルが欠けているという人は少なくありません。最近は権利だけを主張するという人も増えています。義務を果たしてこそ、権利を主張することができるということを念頭に置いてもらいたいですね。

(渡邊)義務と権利のバランスの取り方が大切なんですね。もっと早く知っておきたかったです!

(由比藤さん)学校教育の現場では、働くうえで必要なワークルールについて学ぶ機会があまりないのが現状です。今は社会全体に人を育てる余裕がないのかもしれません。知識がないまま社会に出て、損をしてしまう人も多くいます。社会に出てから「知らなかった」では済まないということもあるんです。自分自身を守るためにも、「おかしいな」と気づけることが大切です。

(渡邊)実は、私もアルバイトを辞める時に揉めてしまったことがあって。今すぐにでも辞めたい! と思った時にネットで調べたんです。そうしたら「14日前までに申し出れば法律上は大丈夫」と書いてあったので、期限ギリギリではあったけれど辞めたいということを申し出ました。でも、相手には「そんな直前で辞めさせてくれと言うのは非常識だ」と言われてしまったんです。法律上ではよしと思っても、社会ではNGとなってしまうことを痛感して、今も後悔しています。

(由比藤さん)そうですね、ネットで調べた知識だけでOKだと思っても、社会のルールとしては「どうなの?」と言われてしまうケースもあります。なので、一般社団法人ワークルールとしても、社会に出る前の学生が、法律だけではなく様々なルールを学ぶことの出来る場を全国的に広げることを目指しています。今年は県内外の100の大学や高校で講座を開催する予定ですよ。ワークルールについて知ることで、働くことに対する不安が少しでも解消でき、いざという時に守ってくれる法律があるということを知ってもらいたいですね。

(渡邊)全国的に注目されているんですね。さっそく今から学生に心がけてほしいことはありますか?

(由比藤さん)自分がどのような労働条件で働くかということを理解して働いてほしいです。ただ給与が良いからという理由だけで会社を決めてしまうと、自分の予想に反することも多くあります。アルバイトを選ぶ際も同じです。条件を確認する癖をつけておくと社会に出たときに役立つと思いますよ。あとはやはり、自分の義務をしっかり果たす人になること。義務を果たしてこそ、権利を主張できます。そうしたらきっといい方向へ向かっていくはずです。

(取材・文/渡邉なみほ)

ワークの掟【その1】〜先輩に学ぶルールの必要性〜

■由比藤準治(ゆいとうじゅんじ)さん

一般社団法人ワークルール理事。

労働法令に関わる仕事に25年勤務。就職への不安も悩み事も(もちろん働いている社会人の方も)、一人で悩まずにまずは相談するのが一番。

〈聞き手〉

■渡邊なみほ(わたなべなみほ)

静岡大学教育学部4年

現在、公務員試験にむけて猛勉強中!

------------------------------------------------------------------

【一般社団法人ワークルール】

2014年4月1日設立。

大学生、専門・専修学校生、高校生などの若者に対し、

社会で働く上で必要な、ワークルールの基礎、多様な働き方の情報を身につける機会を提供している。

県内外問わず、大学、高校生を対象にワークルールの出張講座も開講。

また、労働法がわかりやすく解説されている冊子『知っておきたい ワークルールの基礎知識』(通称:青い本)の発行も行っており、キャリア支援関係者の他、大学・高校生のあいだで好評を得ている。

http://www.workrule.jp

http://www.rengo-shizuoka.jp/mate/event/#event

2015年5月から、静岡県、東・中・西部の各地域で、ワークルールの基礎講座を開講。社会人の方も参加可能です。

講座の詳細は、上記URLよりご確認ください。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

【PR】2015年度就活シーズンも最盛期!

働く掟を知って、曇りなき眼で自分の将来を見定めよ!!

〜静岡時代推薦の働く入り口特集〜

◉「静岡就職net」

静岡県の就職サイト。県が運営する就活サイトだから安心・安全!

http://www.koyou.pref.shizuoka.jp/

◉「就コン〜社員と交流できる合同企業説明会」(働く先輩に直接仕事の裏側を聞ける!)

https://job.tsunoru.jp/shushoku/shukon/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2015年04月18日

卒業論文、その後の物語〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜

卒業論文(制作)は、大学時代の集大成だ。しかし、大学全入時代が訪れ、いつのまにか卒論は、卒業するためだけ(=こなすもの)のもになってはいないだろうか……? 今の私と同じ年代の先輩たちは、一体どのような考えで卒論に向かっていたのだろう。今回は、論文が学会誌に掲載され、卒業後も研究が続いているという、静岡文化芸術大学卒の福嶋成美さんにお話を伺った。福嶋さんの卒論エピソード、そして、論文を書く前と後で何か変わることはあったのか。教えてください!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉福嶋成美(ふくしまなるみ)さん〈写真:左〉

静岡文化芸術大学 文化政策学部 文化芸術学科2011年卒業。

卒業論文のテーマは「子どもの生きる力を育む為のワークショップ型授業実施には何が必要か」。

自身の卒業論文が学会誌に掲載され、現在は(公財)浜松市文化振興財団の文化事業課に勤務。

[聞き手]

◉鈴木理那(すずきりな)〈写真:右〉

静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。

普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときはハッキリとものを言う頼れる編集長。

2015年3月、無事に論文を終え、同大学を卒業。

◉見好景子(みよしけいこ)

静岡大学教育学部3年。本記事の執筆担当。

筆者は美術コース専攻のため、今後、卒業制作が控えている。

★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事

(1)そもそも卒論って何?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html

(2)卒論の天敵「誘惑」の本質とは?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1464051.html

(3)静岡県の大学生200人に聞きました みんなの卒論・卒制、のぞき。→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1368556.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■卒業論文は、ただ書いておわりじゃない

本誌編集長鈴木(以下鈴木):福嶋さんの卒業論文は査読付き論文として学会誌に掲載されたそうですね。どのような卒論を書かれたんですか?

福嶋さん:卒業研究では「子どもの生きる力を育む為のワークショップ型授業を実施するには何が必要か」をテーマに、全国2万校以上ある学校から、350校の小学校を抽出し、各校2名の先生にアンケートをお送りして「芸術教育における意識調査」を行いました。もともと音楽が好きで、音楽に関わる仕事に就きたかったので、大学ではアートマネジメントを専攻していたんです。その中でも芸術教育に関心がありましたね。

大学3年生の時に、子どもたちのひきこもりやいじめが深刻な社会問題とされているなかで、生きていくうえで必要な「自己表現力」が低下しているのではないかという問題意識を持つようになったんです。私の研究テーマにもある「ワークショップ型授業」の定義は、①アーティストを招いていること、②子どもたちが鑑賞だけでなく創造の過程に加われるもの、③個人が活かされて創造性の伸長が期待できるもののこと。楽しく表現できればどれも正解です。私も学生時代にNPOの開催するワークショップのお手伝いをする機会がありましたが、子ども達は自由に表現を楽しんでいましたね。芸術を通して、表現する過程自体が楽しいと体感できれば、生きる力を育むことができるのではないかと思ったのが、そもそものきっかけです。

鈴木:アートコミュニケーションと言われるものですね。ちなみに、「査読付き論文」「学会誌に掲載」と聞くと「すごい卒論」というイメージですが、どのような講評があったのでしょうか?

福嶋さん:私のようにワークショップ型授業に焦点をあて全国的にアンケートをとった事例が今までになかったので「広く周知していかなければいけない」と指導教員の片山先生が推薦してくださったんです。学会で発表したことがきっかけで、学会誌に掲載していただきました。私自身も、先生やアンケートに協力してくださった先生方の思いを受け継いで出来た卒論だったので、思い切って挑戦しました。

私の卒論は査読付きなのですが、査読とは、学術誌に投稿された学術論文を専門家が読んで内容を査定することです。卒業後に査読が通ったので、働きながら査読を受けるのは大変でした。でも、学会誌に掲載していただいたことにより、小学校の先生や教授にお会いした時に「卒業論文を読んだよ」と声をかけていただくことがあります。研究として形にすることで、知らないところで誰か(の研究)の役に立っている、というような繋がりが広がっていくことが凄いと思いました。先生からも大学のゼミで卒論を教材にして勉強していると伺い、卒論はただ書いて終わりじゃないのだなと思いました。

鈴木:学会誌に掲載されるということはオリジナリティがあって「学術論文」として、「学者」として学会から認められたということだと思います。「書いて終わり」ではなく、卒論が誰かのもとに届いて、自分に返ってくるというのは羨ましいです。私は理系なのですが、今「水とイオン液体の相互作用」を研究しています。私の研究室では、卒論というと先輩から後輩へ引き継ぐイメージが強いです。私自身、先輩や先生から教えてもらうことが多く、教えてくださる方々は勿論、私から研究を引き継ぐだろう後輩の為に研究しています。卒論に取り組むうえで、福嶋さんはどんな卒論を、誰の為につくりたいと思っていましたか?

福嶋さん:私の場合は、子ども達が充実した芸術教育を受けられるきっかけになればと思って研究していました。それに、アンケートの回答に学校の取り組みの新聞記事のコピーを同封してくださったり、「大変だと思いますががんばってくださいね」や「何かあれば連絡ください」などと応援や励ましの言葉が添えられていたりして、心が温まりました。卒論は自分のものですが、そうやって協力してくれる人達がいることで「自分だけのものじゃない」と感じ、ちゃんとやらなくては、とやる気がでました。

鈴木:そのような言葉掛けは、確かにやる気につながりますね。とはいえ私は、いま卒業論文や卒業制作が「こなす」ものへと変わってきているのではないか、と思っています。就活に気をとられて、みんなそこまで必死じゃないのかな、と。福嶋さんは2011年卒業ということで、私と世代は大きく変わらないと思います。大学時代における卒論のことを、どう捉えていましたか?

福嶋さん:私の場合、知らない人にアンケートをとったりインタビューをしたりしました。それは、卒論があったからできたことで、卒論がないと会えない人や話を聞けない人がいると思います。いろんなことができる機会なので、自分の好きなものをどんどん追究してほしいです。

■卒論と向き合うことが自信や糧につながる

鈴木:本誌制作に当たり、今までいろんな人にインタビューをしてきて、

「卒論は大学時代の学びの集大成」とよく言われました。でも、私はまだ本格的に卒論を書き始めていないので、自分の中で「乗り切らなきゃいけない」みたいな、強要されているような感じがあるんです。福嶋さんは卒論に取り組む前と、やり遂げた後でなにか心境に変化はありましたか?

福嶋さん:はじめは研究テーマである「なぜ芸術教育は大事なのか」という理由は主観でしかなくて、研究する前は論証立てて言えませんでした。卒論に取り組むにあたり先行研究を整理していく中で、自分の中で曖昧だったことがちゃんと言語化できるようになったということは、すごく大きいなと思います。学ぶということの本質を学んだ気がしますね。

卒論とどう関わったかによって得られるものは違うと思います。大学4年間の学びの集大成として自分の考えをまとめることは、振り返るとこんなことをやったんだなって自信や糧になると思います。課題をクリアすること、課題をどうやって乗り越えるかということは、自分が生きていく上で必要になること。プロセスを学んでおけば、研究だけでなく、全てに通ずる部分があると思います。

鈴木:でも、卒論や卒制が将来何につながるのかと思うと、卒論に消極的になってしまいます。福嶋さんは将来に、どのようにつながりましたか?

福嶋さん:研究の分野により違うかもしれませんが、私が卒論に取り組む前、先生や先輩に「時間をかけて一緒にいるものだから、自分が本当に思いを掛けてできるものにしなさい」と言われました。大学のときじゃないと、長い時間を費やして何かを研究する事はできない。やりたいことは全部やりたいと思っていました。負けず嫌いなところがあって、自分の好きなことをやっていたからできなかったと思われるのは嫌だし、自分だって好きなことを言い訳にしたくない。好きなことをやっているからこそ、逆に頑張れていました。

卒論という機会を活かして、自分の好きなものを、自分が知りたくて追究しているんだってポジティブにとらえるといいと思います。私は、ありがたいことに、卒論が仕事と結びついています。学校教育と深く関わる事業にも携わる中で、小規模校だと外部から先生を招く予算が厳しい、芸術教育に割く時間がとれないといった、現場でしか分からない問題もみえてきます。働くことにより研究がさらに深まっているようで、今の仕事はとてもやりがいがあります。卒業してからもずっと研究が続いている感じですね。

(取材・文/三好景子)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉連続特集:静岡時代10月号(vol.36)『伝説の卒業論文』(4)

【卒業論文、その後の物語〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜】

◉福嶋成美(ふくしまなるみ)さん〈写真:左〉

静岡文化芸術大学 文化政策学部 文化芸術学科2011年卒業。

卒業論文のテーマは「子どもの生きる力を育む為のワークショップ型授業実施には何が必要か」。

自身の卒業論文が学会誌に掲載され、現在は(公財)浜松市文化振興財団の文化事業課に勤務。

[聞き手]

◉鈴木理那(すずきりな)〈写真:右〉

静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。

普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときはハッキリとものを言う頼れる編集長。

2015年3月、無事に論文を終え、同大学を卒業。

◉見好景子(みよしけいこ)

静岡大学教育学部3年。本記事の執筆担当。

筆者は美術コース専攻のため、今後、卒業制作が控えている。

★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事

(1)そもそも卒論って何?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html

(2)卒論の天敵「誘惑」の本質とは?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1464051.html

(3)静岡県の大学生200人に聞きました みんなの卒論・卒制、のぞき。→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1368556.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2015年03月31日

卒論の天敵「誘惑」の本質とは?〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜

卒業論文は持久戦だ。しかし、大学生についてまわるのが、"飲み会"、"卒業旅行"、などといった娯楽や余暇の類。誘惑はいたるところに転がっているのだ。卒業論文を控えている私たち大学生は、目の前にある誘惑をどうくぐり抜けていったら良いのだろう? 人間の動機付けやモチベーションの研究をされている静岡理工科大学の今野勝幸先生に、卒論の環境を切り口にお話を伺った。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉今野勝幸(こんのかつゆき)先生

静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科講師。

研究分野は英語学習者の心理的要因と人間の動機付け。教育心理学や社会心理学の知識を習得し、主に英語学習者のモチベーションを研究されている。趣味のギターは研究室で弾くこともあるそう。

[聞き手]

◉鈴木理那(すずきりな)

静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。

普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときはハッキリとものを言う頼れる編集長。

自身が現在卒業論文制作のまっただ中!

◉塚本みゆき(つかもとみゆき)

静岡英和学院大学1年。本記事の執筆担当。

数年後、卒業論文を書く身として、取材中は先生のお話を真剣に拝聴していた。

★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事

(1)そもそも卒論って何?〜卒論史にみる、静岡県大学生の姿〜→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■誘惑ではなく選択? 私は自律性を求めている。

——私たちは卒論や卒制に取り組むにあたり、常に誘惑と隣り合わせです。そもそも誘惑とはどのような存在なのでしょうか?

(今野先生)ここでの「誘惑」は、卒論をやらなければならないのにゲームをやってしまったり、勉強しなければならないのに飲み会に行ってしまったり、というときのゲームや飲み会のことですよね。これまで心理学を研究してきた私の視点でいうと、それらは誘惑ではなく、その時々の「選択」だと思います。誘惑にかられるというよりは、「卒論や勉強をやりたくないからゲームをやろう!」みたいな感覚ですね。

おそらく皆さんは物事をするにあたって、自律性を求めているのではないでしょうか?その自律性が阻害されているから、誘惑にかられていると思い悩んでしまうと思うんです。ですから、人はいかにして自律的になれるのか、について考えてみましょう。私はいま、教育心理学の観点からモチベーションを研究しています。その理論では、行動に対して内発的に動機づけすることができれば、人は自律的になれると考えられています。内発的動機づけとは、行動そのものが自分の行動の理由になっていることを指します。たとえば、趣味はなんですか?それをなぜしますか?

——読書です。本を読みたいからです。

(今野先生)そうですよね。つまり、読書をする理由は読書が好きだから、本を読みたいから。読書をすることに意味があり、それが理由になって行動しているんです。このような動機を「内発的動機づけ」といいます。一方で「外発的動機づけ」もあります。動機そのものは人間の行動にはないケースです。では、なぜ勉強しますか?

——うーん……。将来のためです。

(今野先生)そう。勉強をすること自体が理由ではなくて、勉強して得られる将来、これこそが行動の理由になっています。これが「外発的動機づけ」です。長い目で見れば卒論や卒制も内発的動機づけで取り組むことが理想型ですよね。心理学でいうと、人間はより楽しいもの、興味のあるもの、好奇心の向くものに目がいくので、基本的には内発的に動機づけられた行動をとるようになっています。誘惑に負けて行動が阻害されるというよりは、より楽しい方、より欲求が湧く方を選択しているんです。これが人間の本来もっている心情で、誘惑のメカニズムだと思います。

■卒論・卒制の理想型は、動機を「好き」に置くこと

——卒論・卒制の理想型は動機を自分の「好き」に置くことなんですね。とはいえ、実際なにをしたらいいか分からない人も多いと思います。さらに卒論は長い時間をかけて取り組む持久戦。卒論に対するモチベーションを上げるにはどうしたらいいでしょうか?モチベーションを上げ下げする卒論ならではの心理的要因はありますか?

(今野先生):本来、卒論・卒制は大学4年間の研究の集大成です。みんな、卒論に対しては「やらなきゃいけない」という気持ちを持っていると思います。今、静岡県だけでなく全国的に見ても大学進学率は約51%と高いのですが、中には大学に来たけど何かをしたいわけじゃない、という人もいると思います。そうした風潮から、卒論の位置づけが曖昧になっていると思います。卒論でやりたいことがわからない、何をしたらいいかわからないなど、やりたいと思っていても出来ない人も多いですよね。

卒論で何をやるのか、テーマを決めることが実は一番難しいものです。入りたい研究室に入っても、先生に興味はあるけど学問には興味がない学生も今は多いでしょうし。そうした卒論事情のなかでモチベーションをあげるには、卒論・卒制を自分自身の内発的動機づけに結びつけていくことです。つまり、卒論自体を楽しくすること。卒論のテーマを興味のあるものにしたり、友達と勉強会を開いてみたりするとかね。

人間が自律的になれない理由は、「やらなきゃいけないことが楽しくない」とか「自分は何をしたいのかわからない」というところにあるんです。やることや目標が明確で、自己効力感(自信)さえあれば人は動くんです。みなさんも日常の生活の中で思い当たる節があるはずですよ。また、小刻みに自分ができる範囲の目標を立てることも大切です。短いゴールですね。大きなゴールが1つあるより、短いゴールがたくさんあるほうが人は頑張れるんです。

——ちなみに、今野先生は卒論にどのように取り組まれたのでしょうか。

(今野先生):私の卒論は大失敗でしたね。実は大学4年生の時に大恋愛をしてしまいまして、好きな子に気をとられてしまったんです。彼女とお付き合いしたくて頑張っている間に、他にも大学院の試験やバンドの練習などやることがあり、優先順位の中で卒論が一番最後になってしまいました。提出2〜3か月前になって、ようやく彼女とお付き合いすることができたのですが、今度は彼女の家に入り浸るようになってしまって、卒論に手を付けず。でも、今更先生に「何をやったらいいのかわかりません」なんて言えないから、最終的には苦し紛れになんとか書いて提出したところ、「なんだこれは!」と怒られました。尻を叩いてくれる先生ではなかったので、それに甘えてしまいましたね。結局、彼女とは付き合うまでに1年かけて、9か月で別れたんです。大恋愛をしても続くわけではない、と学びました。

■友だちと研究会など、卒論をやる過程・環境を面白いものに

——今の大学生も色恋がらみの誘惑に悩まされている人が結構多かったです。最後に、万が一「卒論が楽しくない」と思えてしまったり、大恋愛をしてしまった場合に備えて(笑)、卒論の天敵・誘惑にどうしたら勝てるのでしょうか?

(今野先生):私は大学受験を控えているとき、勉強に集中するために大好きなギターをしまいました。でも、ギターを弾かなくなったからといって勉強がはかどったかというと、そうでもなかったです。今思うと、自分を一番勉強に集中させたのは、先生からのポジティブな言葉掛けでした。だから私は、誘惑に勝たなくてもいいんじゃないかなって思います。もちろん、誘惑に負けてしまって締め切りを守らなかったり、何もやらなくなったりしてしまうのはよくないですけどね。

たとえば、締め切りまで1週間あって、5日間遊んでしまったから残りの2日間を徹夜で仕上げたとしても、最終的に他の人と同じように提出できたならそれでいいんじゃないかな。誘惑に勝ったとか負けたとかは、最終的な結果を見て判断すればいいと思います。

個人的なアドバイスとしては、早めにSOSを出すことですね。何をやるのかしっかり決めて行動している人には、頑張れとしか言えませんが、テーマが全然決まっていなくて何をしたいのかわからない人は早めに助けを求めることが必要です。あとはやはり内発的動機づけをするために、卒論をやる過程、環境を面白く、楽しくすることです。そのためにも、やはり友達作りは大切だと思いますよ。

(取材・文/塚本みゆき)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉連続特集:静岡時代10月号(vol.36)『伝説の卒業論文』(2)

【卒論の天敵「誘惑」の本質とは?〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜】

◉今野勝幸(こんのかつゆき)先生

静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科講師。

研究分野は英語学習者の心理的要因と人間の動機付け。教育心理学や社会心理学の知識を習得し、主に英語学習者のモチベーションを研究されている。趣味のギターは研究室で弾くこともあるそう。

■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ今野勝幸先生からのオススメ本!

パオロ・マッツァリーノ 『反社会学講座』. イースト・プレス. 2004

[聞き手]

◉鈴木理那(すずきりな)

静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。

普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときはハッキリとものを言う頼れる編集長。

自身が現在卒業論文制作のまっただ中!

◉塚本みゆき(つかもとみゆき)

静岡英和学院大学1年。本記事の執筆担当。

数年後、卒業論文を書く身として、取材中は先生のお話を真剣に拝聴していた。

★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事

(1)そもそも卒論って何?〜卒論史にみる、静岡県大学生の姿〜→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2015年03月28日

【特別対談】“誰もが幸せ”になる、真の介護とは?(2/2)

人と人が向き合う“介護”。その人間同士の関係性は、外から見てわかりやすい「介護される側」「介護する側」という世界なんだろうか。介護職の人材不足だからというわけでなく、いま本当に必要な介護とは何かを考える上で、誰かに幸せを与えたり、与えられたり、またその幸せに寄り添う仕事として、介護や介護職を捉えてみたい。今後、静岡県内地域でどんな介護を私たち世代も一緒になってつくっていければいいんだろう……?

今回は静岡英和学院大学 人間社会学部コミュニティ福祉学科教授の見平隆(みひら たかし)先生(コミュニティ福祉学科・学科長も務められています)と、静岡県介護の未来ナビゲーターの野中一臣さん・小林正子さんと一緒に、大学生がいま知るべき介護のこれからの展望について伺いました。

取材・文:小泉夏葉(静岡時代編集部・静岡大学 理学部地球科学科2年) [写真右]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■見平隆(みひら たかし)先生 [写真中央]

静岡英和学院大学 人間社会学部コミュニティ福祉学科教授。専門分野は、地域福祉、政策、福祉社会学。

コミュニティの一員として、誰もが幸せである介護とは何なのか、先生の実体験をもとにしたお話を伺いました。

《介護の未来ナビゲーター》

■野中一臣(のなかかずおみ)さん [写真中右]

社会福祉法人・松風

特別養護老人ホーム 「みずうみ」勤務。

■小林正子(こばやしまさこ)さん [写真中左]

社会福祉法人・春風会

特別養護老人ホーム 「みはるの丘 浮島」勤務

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■大学生世代と介護の関わりが、家族を支える肝になる

(静岡時代):お話を伺ううちに、介護職にものすごく可能性を感じるようになったのですが、たとえば働き手の立場から、これからの介護や介護職の展望で期待していることはありますか?

(小林さん):今、施設として地域に関わっていく活動に意識を向けています。介護施設って、みずから行くようなところではないじゃないですか。家族が入居していれば行くかもしれないですが、何もない人が行くようなところではない。

だから、誰でもおとずれることができるフラットな場所、地域にとってオープンな場所になったら、介護自体も身近に感じてもらえるのではないかと思います。

(見平先生):日本の老人ホームって、靴をぬぐスタイルでしょ。これって、私反対なんです。重篤な患者さんがいる病院もみんな土足ですよ。なんで老人ホームでは靴脱いで入らなければいけないんだと。それは、老人ホームがひとつの家だからという日本の感覚がありますね。一般の人たちが、自由に出入りできるかといったらできないです。だったら、施設の中に喫茶コーナーでもつくって、中からも外からも自由に行けるようにするとか。実際にそういう風につくっている施設もありますよね。

小林さんの言うように、これからは、“まちの住民として施設職員”がいる状況をつくらなければならない。お茶会などをやったとして、最初は人がこなくても、月一回でもずっと続ければ、だんだんと広がるはず。やがてそれが公園のような機能も持つでしょう。そこからまた人が来始めるんです。あとはやっぱり若い人たちが、「今の時代これですよ」ってアイデアを出して、業界や施設をどんどん変えていってほしいなあ。

(静岡時代):そういう環境、風土を育てていく時期にあるのかもしれませんね。若手職員のみなさんの腕にかかっていると。

(野中さん):僕たちは毎週毎日、ケアの仕方だけでなく、どちらかと言えば、“どうやったら笑わせられるか”に頭を悩ませてますよ。次はどんなことをしようかって。生活は生モノだから、今日やったことを来週やれるかといったら同じことはできないですし。ウケも良いときや鈍いときがありますし。そう考えると、本当に創造性高くておもしろいんですけどね。

あとはこの頭の使い方を、もっと仕事自体が面白くなるように、自分たちに向けても活かさないとって思います。単純ですけど、やっぱり面白いと思われる仕事には人は集まりますし。どこまで介護そのものを面白くするのかが、僕たちの勝負だと思っています。

(見平先生):だから吉本新喜劇でないけども、計算された笑いは緻密なものですよ。施設にはいった瞬間から職員の方はパフォーマンスが始まっていると考えてもいいくらいです。すると確かに疲れはするけど、心地よい疲れだと思います。3Kとかも、義務感でやるからキツく感じるし、排泄物はきれいにすれば済む話。給料も、決して安い訳ではない。日本の平均的な賃金からいけば、介護職の給料は決して悪くなくて、ある程度の水準なんです。

高額所得者をとびぬけて問題視させないように操作するからね。これから、介護の施設のありかたももっと変わっていきます。そうしたら、今の民間企業でも会社が自分の社員を独立させて一緒にやるというスタイルもあるでしょ?それを、介護の世界でもできるようにしていこうというのが、20年前に考えられたことなんですよ。だからチャンスや可能性を広げていくことができる職場なんです。

それを逆にマスコミが、人手が足りないとか、悪いイメージを植え付けてる気がします。自分にふさわしい仕事があるのではないかと皆思いますよね。それはそうなんですが、でも自分にふさわしい仕事は何かというときに、じゃあ自分は何したいのよ。誰かが、何かが提示するのをまっているのという。結局、カタログ・マニュアル人間なんです。自分がつくる楽しさを感じれば、全然違う。作る楽しさをしると、見方が変わってくる。だから何かいいものないか、何が私にあっているのかを探している人は、ずっとそればかりにとらわれてしまう。自分が人生をつくる楽しさを今の若い人たちに考えてほしい。どん欲さが大事だと思います。これをやるともっと変わるのではないか。介護の世界に限らずね。だから仕事で伸びるんですよね。

(野中さん):僕もこの仕事をはじめてから10年しかたっていないですが。やはり、楽しい仕事をやって、今33歳なんですが、ちゃんと結婚できて子どももいて、親の援助もうけずに一戸建てを買って暮らしています。車もあるし、ちゃんとした収入ってあるんですよね、介護の現場でも。自分たちで楽しい仕事をつくっていけるかどうかっていうのが大事で、僕はすごく楽しくやらせてもらっています。それはたくさんの人に伝えていかなければいけないなと感じましたね。

(静岡時代):私は介護について全然知識がなくて。給料が安いとかもテレビやインターネットなどからの情報しかなくて。実際に介護職の方がどういう生活をしているのか、どういうことを感じて仕事をやっているのかも、こういう機会で初めて知って、自分がいつの間にかつくっていた固定概念が変わってきました。

(野中さん):給料が安いとか、シフト勤務で土日が休めない、とかいうのは、考えようによってはどうにかなりますよ。同じような条件のお仕事だって他にもあるでしょ? 介護職だけじゃないんです。僕らは新たに介護のプロになってくれる方をいつも探し続けているんですが、学生さんたちはどんなところに興味を持ってくれるんですかね。

(静岡時代):そもそも現場で働いている方とも接点がないですよね。でもこうしてお話を聞いて、みなさんがそれぞれ想いを注いでいる様子を見聞きできるのは、体験として大きいと思います。あと気になるのは、みなさんが今の仕事に就こうと思ったきっかけでしょうか。

(小林さん):私は元々、小さい頃から祖父母と一緒に暮らしていたんです。お年寄りの存在を身近に感じていたんですね。中学か高校のときに、夏休みを使って短期間のボランティアに参加して、あまり意識もせずに介護施設に行ってみたんです。そうしたら、すごく大変そうなのもわかったんですが、何も知らない素人の私に利用者のみなさんが笑顔で「ありがとね」って言ってくれて。それにすごく感動して、素敵な現場だなと思ったのが始まりでした。

(野中さん):僕も同じような経験をして、この世界に入りました。20歳そこそこで、そんなに福祉の意味や価値がわからなかったですが、どうやって楽しく過ごせるかということは考え続けてきました。面白いこと、楽しいことって、体使って、大変な部分があってもそれを乗り越えるのが楽しいものです。

(静岡時代):私は昨年、祖父を亡くしたのですが、そのときになって介護についてもう少し知っておけば良かったなと思いました。というのも、私の両親が北海道出身で、実家が群馬。祖父は北海道でしたから、どうしても傍にいてあげられなかったんですね。自分ができることを全然見つけられなかったんです。また、祖父のことだけでなく、両親の心配や不安だってあったと思うので、私は他にどう向き合うことができたかな、というのは今一度考えてみようと思っています。これって、個人がどう動くか、という面と、今後の教育を考えることにもつながりそうなんですが。

(見平先生):大体20歳前後の学生さんたちは、自分が年をとるイメージってないでしょ? だから介護の世界とは無縁だと思っている人が多いのかもしれない。最近は、おじいちゃんおばあちゃんと同居している人たちも随分減っているしね。

私は自分の学生には、おじいちゃんおばあちゃんがもしも寝たきりになったらどうしますか、と聞くんです。たちまち慌ててしまうよって。あなたは自分のことだけ考えていればいいけれど、両親はおじいちゃんおばあちゃんのことを考えなきゃいけなくなる。そのうえでお仕事もあなたのことも。だから、今から心の準備しておこうよ、って伝えるんです。

自分の問題であるとしたときに、直接は関わらないからと思いがちだけど、結局は間接的にでも自分に影響があるとわかっていてほしい。

あまり会えないおじいちゃんおばあちゃんであっても、最後は安らかにしてもらいたいでしょって言っています。心に余裕がなくなってくると、ぎすぎすしちゃうでしょ。だから、どんなことすればいいか、どこに相談すればいいか。最低限の知識は持っておいた方がよいと思います。知識をもっていれば、職業として選ばなくても、どこかで役に立つことにつながるんですよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いままさに現場で働く、県内指折りの若手介護職員が日々情報発信を行っています。静岡県の介護の現場について、詳しく知りたい人は、以下のリンク先も要チェック!

・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/

・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!

Updated:2015年03月27日

【特別対談】“誰もが幸せ”になる、真の介護とは?(1/2)

人と人が向き合う“介護”。その人間同士の関係性は、外から見てわかりやすい「介護される側」「介護する側」という世界なんだろうか。介護職の人材不足だからというわけでなく、いま本当に必要な介護とは何かを考える上で、誰かに幸せを与えたり、与えられたり、またその幸せに寄り添う仕事として、介護や介護職を捉えてみたい。今後、静岡県内地域でどんな介護を私たち世代も一緒になってつくっていければいいんだろう……?

今回は静岡英和学院大学 人間社会学部コミュニティ福祉学科教授の見平隆(みひら たかし)先生(コミュニティ福祉学科・学科長も務められています)と、静岡県介護の未来ナビゲーターの野中一臣さん・小林正子さんと一緒に、大学生がいま知るべき介護のこれからの展望について伺いました。

取材・文:小泉夏葉(静岡時代編集部・静岡大学 理学部地球科学科2年) [写真右]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■見平隆(みひら たかし)先生 [写真中央]

静岡英和学院大学 人間社会学部コミュニティ福祉学科教授。専門分野は、地域福祉、政策、福祉社会学。

コミュニティの一員として、誰もが幸せである介護とは何なのか、先生の実体験をもとにしたお話を伺いました。

《介護の未来ナビゲーター》

■野中一臣(のなかかずおみ)さん [写真中右]

社会福祉法人・松風

特別養護老人ホーム 「みずうみ」勤務。

■小林正子(こばやしまさこ)さん [写真中左]

社会福祉法人・春風会

特別養護老人ホーム 「みはるの丘 浮島」勤務

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■介護の本当の姿を、わたしたちはまだ知らない

(静岡時代):今の介護・介護職について考えるとき、見平先生が重要だと思われている考え方、「介護の捉え方について教えてください。

(見平先生):学問的な話も大切ですが、まずは私の体験からお話させてください。

40年も前のことですが、私が心理や福祉分野の勉強をしていた大学生のときに、自分の父親が脳卒中で倒れたんです。一命はとりとめたものの、一家の大黒柱が寝たきりの状態になってしまった。そこで家族としてどうしていこうか、と当時の私なりに考えましたね。

当時はハンドルで回すベッドもなかなか手に入らないですし、ホームヘルパーだって、低所得で家族の居ない人しか市町村が派遣しない時代でした。ちなみに昔の介護用ベッドって三畳くらいのスペースを使ってしまうんですよ、今は一畳分くらいですよね。

特別養護老人ホームも数えるほどしかなかったし、いまほど介護に関する制度がまったくといっていいほど整っていなかったんです。そういうなかで、私は学生ながら介護という問題に直面しました。

(静岡時代):大学生で自分の親の介護をする……。私はそういうシチュエーションを想像したことがなかったです。

(見平先生):そうですよね。今では恥ずかしい話ですが、父が倒れて寝たきりになった頃、意識は戻ったので、当時の私はリハビリをすれば治るんじゃないかと思っていたんです。でも、一応専門的な勉強をする身としては、現実的に考えると回復できる程度のものじゃないとわかってきました。

そこで、さあどうしようかと思ったんですが、私たちは家族として、家で父を介護することにしたんです。いつも身近にいられる状態にね。それなり大変でしたし。当時私は大学を辞めることも考えましたけど、そこはなんとか通い続けることができました。

自分自身が専門の勉強をして社会人となっていくうえで、最終的には家を離れましたが、親子関係大事にしなきゃだめだということが常に頭の中にあったんです。当時の私の研究テーマが“家族”だったのもリンクしたのでしょう。結果的に、父は倒れてから10年自宅で暮らし続け、しかも最期は私の腕の中で息を引き取りました。

その期間に気づいたことがありました。家族での父の介護を支えたのは、身内だけでなく近所のお医者さんや地域の人たちでした。そうした人たちのおかげで、自分の父が“この地域で必要な存在”ということを肌で感じられたんです。だからこそ余計に、私は「家族の中での介護」が大切だと思うようになりました。

(静岡時代):“介護”というと、もう自然と「施設に入る」ことが普通だと思ってしまっていました。でも考えてみれば……。

(見平先生):そう、自宅にいても施設にいても家族なんだから、家族として人生を全うさせてあげたいと思うのが自然なんじゃないかな。介護する側もされる側もどういう生き方、暮らし方をしていきたいかを明確にさせておかないとだめなんだということが、父の介護を通じてわかったんです。今もその考えが根底にあります。

たとえば食事介助だったら、“食べさせてあげる”という発想ではなく、かつてのように“一緒に食事を楽しむ”をいう考えです。所謂食べさせる部分は増えるけれど、その時間をどういうものだと捉えるかで意味合いは大きく異なります。介護全体を通じて、「本人の代わりに」という発想になってしまうといけないと思うんです。

職業として介護をやっている人たちになると、家族以上に「代わりに」という意識になってしまうかもしれません。これは誰が悪いではなく、忙しない社会の空気が仕向けていってしまっている面もあるでしょう。でも、義務感で動かされる状態になったとき、仕事って楽しくなくなっちゃいますよね。

私はまだまだ、介護する側もされる側も、家族も、昔の一心に背負わなければならないイメージを引きずってしまっているなあと感じています。今はだんだんと、介護される側の方が、自分でやろうと思えば自分でできる環境をつくりましょう、という風になってきてはいますけど。まだまだです。

(静岡時代):実際に介護の現場で働いてらっしゃる、野中さんはいかがですか?

(野中さん):僕は現場で働きながら、職員の管理もするような仕事に就いているのですが、僕は何より現場が好きですね。よく3Kとか言われますけど、できることなら、利用者さんの排泄物などを“汚い”と思う人にこの業界に入ってもらいたくないとすら思います。

気持ちよく排泄できるというのは「喜び」です。それは本人だけでなく、私たち職員として関わらせてもらう側としても嬉しい気持ちになれることなんです。もしそういう考え方に結びつかないのであれば、先生のおっしゃったように、全部が作業になってしまうんだろうなといつも感じていますね。

(見平先生):いいですね。私が普段接する介護関係職のみなさんには、『歌って踊れる介護職員、社会福祉士になりましょう』と言っています。

自分たちからパフォーマンスをする、古いスタイルの介護ではなく、これをやると楽しい、充実しますよ、ということを自ら利用者さんに示していくんです。そういうことを堂々とやっていいはずなんですけど、なぜか未だ遠慮があるようにも感じちゃいますね。いかに充実した介護ができるか、要はその気になって、その人が充実した人生を送れるように、また本人がそうしていこうと思えるように、どうあの手この手を使えるかですよね。

(静岡時代):……歌って踊れる。介護職ってものすごくクリエイティブな仕事なんだなと思えてきました。

(野中さん):毎日がライブのようですよ!

(小林さん)私も仕事をしていると、本当に楽しいなと思うことが多いですね。人と話しながら仕事をして、この人にはこうしたら良いのではないかとか、もちろん職員同士でも話し合います。話していた内容が実現した時には、本当によかったね、と私たちも利用者さんもみんな一緒になって喜べて、本当に幸せな仕事だなって

(見平先生):介護は、そのときそのときをつくる面白さや難しさがあって、芸術と一緒ではないかと。どれだけ喜びや感動を与えられるかなんです。

芸術家の場合は作品を通してだけど、介護の場合は、対人援助ですから直接的に受け手に触れるもの。ダイレクトに、人が人と喜びを伝え合えるものですから、そんなことは他の仕事では、なかなかないですよ。お年寄りひとりひとりに、自分の自由な表現を出して、関われる。この世界の特権ですね。

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1460196.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いままさに現場で働く、県内指折りの若手介護職員が日々情報発信を行っています。静岡県の介護の現場について、詳しく知りたい人は、以下のリンク先も要チェック!

・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/

・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!

Updated:2015年03月27日

体感! 大学生の介護の現場訪問録(3)—きじの里編

静岡県の大学生が、いま・これからの“介護”を考える本特集。

これまでの静大フューチャーセンターでのセッションや、英和学院大・見平先生との対談を通じて、介護に関して普段から抱いているイメージが知らず知らずに定着しているものだと気づかされました。また静岡県介護の未来ナビゲーターの介護職員のみなさんには、介護現場で“はたらく人”として自身の仕事の魅力についても教えてもらいましたが、まだまだ大学生にとって現場のイメージを具体的に持つことは難しいのでは。

そこで大学生が実際の介護の現場に赴き、話だけではわからなかった介護の本当の魅力や大変さ、イメージとは違う(?)現場の空気を感じてきました。今回は、大学生がつくる情報誌の編集を行うわたしたち『静岡時代』編集部が、浜松市にある「きじの里」を訪問。最先端の施設について学んできました。

◉訪問先:総合福祉施設「きじの里」

スタッフ・山口隼司さん(静岡県から委嘱された介護の未来ナビゲーター、写真左)

総合福祉施設「きじの里」のケアワーカー。

自身のお父さんが高齢者施設で働いていた影響もあり、「自然な流れで自分もケアワーカーになるんだと思っていました」と山口さん。

◉訪問したのは:静岡時代編集部(計2名)

静岡県で学び尽くしたい人におくる、大学生による大学生のための雑誌『静岡時代』をつくる編集部。

静岡県の介護×大学のコラボで静大FCとのセッションなども企画。“介護”と大学生とがどのように関わっていけるか、今後の情報発信も模索中。

(過去記事)静岡県の大学生が介護の未来を考える〜静大FC特別セッション〜

→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1415512.html

■多世代間交流がうまれる場。

介護施設=コミュニティ・カフェ!?

静岡時代編集部の一行が向かったのは、浜松市にある総合福祉施設「きじの里」。静かで小高い場所に建てられた施設には、なんと高齢者施設だけでなく、保育園や障害を持つ人が暮らす居住スペースも並行で運営されているのです。この日施設の案内をしてくださったのは、同施設ケアワーカーで介護の未来ナビゲーターの山口さん。平成23年に設立された比較的新しい「きじの里」のヒミツをたっぷりと教えてもらいました。

▲晴れた日は眺めも気持ちいい3階のデッキ。下を眺めれば子どもたちが元気いっぱい園内を駆け回る様子もみられます。

「きじの里」の基本方針は「0歳から100歳まで地域で共に暮らし続ける施設を目指して」。

施設の1階を保育園スペース、2・3階は高齢者施設の機能として、基本方針に沿った世代間交流が日常的に行われています。

お年寄りにとって子どもは元気の源に。子どもにとってお年寄りは、交流の中でおもいやりの心を学ぶきっかけになったりと、先生のような存在でもあるそうです。

▲きじの里のとっておきスペース(本格的なステンドグラスできじが描かれてます!)。もともとこの地域にはきじがいたそうで、施設のシンボルになっています。実は、右端の木の遊具で下に降りることができ、保育園スペースとつながっています。

▲先述した木の遊具に、大学生も入ってみました。つくりが精巧!

施設内では、放課後近所の小学生があつまる放課後児童クラブも実施されたり、周辺自治会と防災に関する連携を取っていたりと、この施設自体が地域の人にとって“なくてはならない存在”に。人口減少社会、こうした多機能的な高齢者施設はこれからも増えていきそうです。「きじの里」はまさに静岡県の未来の高齢者施設の形を表しているトップランナーとも言えそうです。

ちなみに、誰でも立ち寄れるカフェスペースも併設しており、近所の方が散歩のついでに利用する姿も定着してきているとのことでした。

▲施設訪問に参加した静岡時代編集部の河田弥歩(左)、小泉夏葉(右)。

▲「きじの里」ではたらく山口さんと、生活相談員の袴田さん(右)に、仕事の醍醐味を伺いました。

「きじの里」は、本当に明るくてゆとりある構造が印象的でした。(むしろ「私たちも住みたい」と思えるくらい雰囲気も良かったです)

こちらでケアワーカーとして働く、今回案内をしてくれた山口さんと、生活相談員として働く袴田さんに、いまのお仕事のやりがいや苦労について伺ったところ、「自分がやったさりげないケアを利用者さんが覚えていてくれて、ありがとうと声をかけてもらえた時は格別」「亡くなった利用者さんのご家族に感謝の言葉をいただき、自分だけでなく他の職員とも共有するときは感慨深い」と、人の人生に関わる仕事の喜びを教えてくださいました。一方で、「もちろん肉体的につかれることはあります」と率直なお話も。介護は利用者さんだけでなく、その家族との関わりもあったり、気を使う場面の多い仕事。たしかに大変さもありますが、でも仕事って、ラクしてできるものではないのではないでしょうか。気の使いどころは仕事の種類によっても違う気もしますし、一概に介護だから大変、というわけではないはず。

最後に、職員の山口さんから、わたしたち大学生向けにメッセージもいただきました。

「ぜひ若いうちから、福祉やお年寄りに対するイメージを具体的に持ってもらえたら嬉しいです。一緒に暮らしている人も少なくなってきているので、なかなか接点を探すのは難しいかもしれませんが、年のうんと離れた方から学ぶことは多いですよ。きじの里では、普段から見学に来てくれる方も受け入れていますので、気軽に声をかけてください」。

介護は誰しもがなんらかの形で関わる道です。静岡県の介護の現場をまずは体感し学んでみたいという方は、ぜひ手を上げて、少しでも自分ごととして関わる機会をつくってみてはいかがでしょうか?

・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/

・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!

「介護の未来ナビゲーター」HPでは、介護人材に関する現状や介護のしごとをより詳しく知ることができます。

「人生の必修科目。大学生のための"さきどり介護学"」シリーズ

(2) 大学生の介護の現場訪問録〈晃の園編〉→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1460297.html

(3) 大学生の介護の現場訪問録〈ぬまづホーム編〉→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1461741.html

Updated:2015年03月25日

体感! 大学生の介護の現場訪問録(2)—ぬまづホーム編

静岡県の大学生が、いま・これからの“介護”を考える本特集。

これまでの静大フューチャーセンターでのセッションや、英和学院大・見平先生との対談を通じて、介護に関して普段から抱いているイメージが知らず知らずに定着しているものだと気づかされた。

また静岡県介護の未来ナビゲーターの介護職員のみなさんには、介護現場で“はたらく人”として自身の仕事の魅力についても教えてもらった。

そこで大学生が実際の介護の現場に赴き、話だけではわからなかった介護の本当の魅力や大変さ、イメージとは違う(?)現場の空気を感じてきました。

前回に引き続き、静岡大学教育サークル「飛翔」メンバーが、静岡県沼津市にある「ぬまづホーム」を訪問。交流では脳の前頭野・ワーキングメモリを鍛える絵本『ドコドコ』を用いて、お年寄りとの交流もはかりました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■訪問先:特別養護老人ホーム「ぬまづホーム」

スタッフ・小森優太さん(静岡県から委嘱された介護の未来ナビゲーター、写真左)

特別養護老人ホーム「ぬまづホーム」ではたらく。

大のおじいちゃん・おばあちゃん子だったという小森さん。大好きだった祖父母の介護経験から介護職に関心を持ち、20歳の頃、専門学校に入り直し勉強を重ねこの業界へ。

■訪問したのは:静岡大学教育サークル『飛翔』のみなさん(計4名)

将来、教員志望の学生が集まって、普段は“子どもにとって価値ある授業、“ふれあい”を研究・実践している。

介護施設訪問は、前回の「晃の園」に続き2回目。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■生活のなかにとけ込んだ“ケア”の実践

今回飛翔のみなさんが向かったのは、沼津市にある『ぬまづホーム』。施設自体は平成元年に建築され、当時は回廊式(廊下をぐるっと一周する形の施設構造)でしたが、平成12年から増改築を重ね、現在はユニット式のケアを行っています(ユニット式は、小さな区分けごとにケアを行うので、お年寄りと職員がより密に関わり合えるそうです)。まずは、職員で介護の未来ナビゲーターの小森さんに連れられて、広い施設をざっと見学へ。今回も随所に光る現場の“心づかい”を発見できました。

▲お風呂を見せてもらいました。明るい場所につくられ、中も広々とし、お年寄りが座る椅子や浴槽まわりにはたくさんの取手やバーが。

▲介護職員をサポートする器具もありました。よく聞く介護の3Kのうちの“キツい”も今は様々な工夫で軽減できるようになっています。

▲お年寄りが集まる場所には献立表が。季節に合わせた料理だけでなく、デザートのメニューにもこだわりが!(バレンタインが近いとチョコレート系のものだったり)

リハビリスペースやお風呂場に続く廊下で見かけたのは赤と青の足あとマーク。これは廊下を行き来する機会に足腰をしっかりと使った動きをして、自然とトレーニングができてしまうようにと貼られたもの。大学生だって、今から足腰を意識して歩かないとです……。

▲行きも帰りもながらトレーニングできちゃいます。やってみると結構しっかり足を踏み出す感覚が。

施設を一周したら、いよいよ大学生×お年寄りの交流会! 今回の飛翔メンバーは“とっておき”の道具を持ってきていました。それは『アタマげんき どこどこ』という絵本です(写真の学生が持っているもの)。『アタマげんき どこどこ』は、ページごとに指定したキャラクターを絵の中から探し出すなど、記憶する作業をたのしく行うための本。人間がものを記憶する際に使う脳の部分(ワーキングメモリ)を鍛える教材でもあるのです。

▲『どこどこ』を使ったレクリエーションははじめてだったという飛翔メンバーもいましたが、お年寄りのみなさんと一緒に熱中。またお年寄りだけでなく職員の方からも「この本いいね、うちにも欲しい」という声もあり大好評でした。

▲大盛り上がりだった交流時間。飛翔のみなさん、お年寄りのみなさんからもモテモテでした。(「また来てね!」のラブコールも)

改めて小森さんや職員の方と意見を交わしました。早朝勤務や夜勤も必須な介護職。

「正直なところ大変ではないですか?」とストレートな質問を投げかけた飛翔メンバーに対して「それが仕事でもあるし、何より利用者さんたちの笑顔が見れるのが嬉しいので、特別つらいということはない」と小森さん。

お給料事情を聞いても、特別高いわけでもなければ特別低いわけでもない。実際のところ生活は困っていないというお話でした。

▲ぬまづホームの一日が載っているパンフレット。季節ごとのレクリエーションも大切にされていました。

職員の方からは「介護の仕事って、こんなに知られていなかったんだなと感じました」という声も。現場からの情報発信に加え、外からも介護の現実とイメージのギャップを埋めていくことが必要なのではないでしょうか。

「信頼関係で成り立つ仕事」ともお話いただいた介護職には、きっと潜在的なファン、就職希望者もいるはず。大学生自身がその距離をどう埋めていったら良いのか、今後も様々なアイデアが必要かもしれません。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉特別養護老人ホーム「ぬまづホーム」

〒410-0822 静岡県沼津市下香貫猪沼981-2

TEL:055-934-1821

◉『介護の未来ナビゲーター』は静岡県内の若手介護職員が結集し、日々介護職にまつわる情報発信中。

今回お世話になった小森さんもそのおひとり。

静岡県の介護の現場について、もっと知りたいと思ったら、以下のリンク先も要チェックです!

静岡県『介護の未来ナビゲーター』

・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/

・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!

Updated:2015年03月25日

体感! 大学生の介護の現場訪問録(1)—晃の園編

静岡県の大学生が、いま・これからの“介護”を考える本特集。

これまでの静大フューチャーセンターでのセッションや、英和学院大・見平先生との対談を通じて、介護に関して普段から抱いているイメージが知らず知らずに定着しているものだと気づかされた。

また静岡県介護の未来ナビゲーターの介護職員のみなさんには、介護現場で“はたらく人”として自身の仕事の魅力についても教えてもらった。

そこで大学生が実際の介護の現場に赴き、話だけではわからなかった介護の本当の魅力や大変さ、イメージとは違う(?)現場の空気を感じてきました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■訪問先:特別養護老人ホーム『晃の園』

スタッフ・佐野貴之さん(静岡県から委嘱された介護の未来ナビゲーター、写真右から2人目)

特別養護老人ホーム「晃の園」ではたらく。

佐野さんのように、晃の園の職員のみなさんは決まったユニフォーム(制服)を着ていない。

これは、介護は特別視されるものではなくて、身近な生活の中にあるものとして捉えてもらい、利用者さんにも気持ちよく過ごしてもらうための工夫なんです。

■訪問したのは:静岡大学教育サークル『飛翔』のみなさん(計4名)

将来、教員志望の学生が集まって、普段は“子どもにとって価値ある授業、ふれあい”を研究・実践している。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■暗い? いや、むしろ明るい『暮らしの場』

飛翔のみなさんが向かったのは、静岡市葵区富沢にある『晃の園』。飛翔メンバーは教育学部の学生が中心となっており、介護実習経験者もいますが、介護の現場についてじっくり見学するのは初めてということでした。

まずは職員で介護の未来ナビゲーターの佐野さんに、施設を案内してもらいます。

▲ここは入居されている高齢者ひとりひとりの部屋が並ぶ廊下です。清潔感がありあたたかみのある雰囲気に訪れたこちらもほっとします。

▲施設の所々に、自由に使える休憩スペースが。利用者間や、職員とのコミュニケーションも弾みそうです。

『晃の園』は、入居型だけでなく、ショートステイ、デイサービスも展開。それぞれの利用者が過ごしやすいよう施設をエリアで区切っています。

施設の基本理念は、“尊厳を守り、ゆとりある生活をともにおくる”。

明るくゆったりとした施設内の雰囲気は、利用者視点にたった工夫によってつくられています。(季節ごとの飾り付けなど、手作りのあたたかみも感じられました)

▲伺ったのはクリスマス前。みなさんが行き交うスペースにも心づかいが。

今回せっかくの訪問ということで、飛翔メンバーと利用者とで折り紙を使った交流も実施。「鶴」をみんなで折りました。(大学生も鶴を折るのは久しぶり……)。「昔折ったけど、忘れちゃったわ」という方にも、大学生が一緒になって折るうちに完成。時間があっという間に過ぎてしまうほど、楽しい時間になりました。

▲初対面の大学生を笑顔で迎えてくれた利用者のみなさん。飛翔メンバーもすぐにとけ込み、折り紙交流も大盛況。

お年寄りとの交流後には、職員の佐野さんと栄養士の方も交えてのプチ座談会。施設訪問の感想や、職員への質問が交わされました。

▲「人の人生に関わり、必要としてもらえる仕事。利用者さんひとりひとりに対して丁寧に対応するためにも、職種をまたいだコミュニケーションも大切」と佐野さん。

今回の施設訪問を通じて、飛翔の岡山晃一郎さんは「利用者の方への微細な配慮に感動しました。入居者の個室スペースでは、利用者ごとに部屋がわかりやすいよう取っ手の質感を変えてあったり、目印になる飾りだったり、パッと見ただけでは気づかない工夫がたくさんあるんですね。あと何より、利用者さんも職員さんも笑顔の絶えない場所になっていて、仕事をする環境としても素敵な現場だなと思いました」。

将来、子どもたちに社会生活を教えていく立場となる飛翔メンバー。介護の現場やこれからについて、自らも当事者として考え、教えていきたいと話していました。静岡県の介護の未来をつくる種が、彼らから蒔かれることにも期待です。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉特別養護老人ホーム「晃の園」

〒421-1311

静岡県静岡市葵区富沢1542番地の39

TEL:054-270-1210

『介護の未来ナビゲーター』は静岡県内の若手介護職員が結集し、日々介護職にまつわる情報発信中。

今回お世話になった佐野さんもそのおひとり。

静岡県の介護の現場について、もっと知りたいと思ったら、以下のリンク先も要チェックです!

・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/

・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!

Updated:2015年03月25日

静岡県の大学生が介護の未来を考える〜静大FC特別セッション〜

超高齢化社会に突入した日本。静岡県も例外ではなく、全県民に対する高齢者層の人口が比率が年々高まっている。高齢化の事実にともなって、介護の担い手不足が、ここ静岡県でも叫ばれています。しかし、介護の世界は「きつい・汚い・給料が安い=3K」というイメージがある。しかし、そのイメージは果たして本当なのでしょうか? 実際の介護職の現場をじっくり目にしたことはありますか? 現場で働く職員のみなさんが、日々、どんな思いでお年寄りと接しているかを知っていますか?

将来の国や地域の運営を考える上で、"介護"は重要なトピック。自分のそばにいる大切な人のため、誰もがいつかはむかえる老いについて考えてみませんか。

今回は、静岡大学FC(フューチャーセンター)に所属しているみなさんと、「10年後、静岡の介護の未来は明るいか」をテーマにセッションを行いました。介護知識ゼロからはじめる、大学生の介護学、開講です。

▲静岡大学FC:年代、職種も様々な人たちが対等な立場で対話し、地域課題について未来思考する場。

今回のファシリテーターは、静大人文社会科学部3年 古川美帆さんです(下段左から2人目)。

■自分が当事者になったとき、明るく介護に向き合いたい

介護のイメージはネガティブなもの? 介護は誰もが将来関わるだろうことも、大切な職業であることも分かります。でも、どうしてもネガティブイメージが先行してしまう……。そんな現状を変えようと静大FCで特別セッションを行いました。テーマは「静岡県の介護の未来」。大学生、一般参加者、介護職員の中村瑠美子さん・篠田徹也さん、県関係部局の方も参戦。白熱議論をお届けします!

■介護は3K? 楽しい?

それではセッションをはじめます! まず参加者の介護に対するイメージを聞いてみると、「大変そう」「低賃金」などやはりマイナスイメージばかり。一方、介護職員の中村さん・篠田さんは「やりがいがある」といった肯定的なご意見。「会話を重ねるごとに、段々とお年寄りの気持ちを理解できるようになるのが楽しいです」と中村さん。現場のリアルな声によると、介護職は「やりがいのある仕事」であり、大変だけど「楽しい仕事」なのだそうです。

■10年で2万人増やす? 静岡県の介護職事情をのぞいてみましょう!

静岡県の試算では、2025年には、現在の約1.5倍、約5万人の介護職員が必要になると予測されています。高齢化や平均寿命の延びにより、今後、介護需要が増加するのは明らかです。介護の担い手不足の対策として、県は「介護の未来ナビゲーター」を結成。県内介護施設で働く若手職員27名が介護職の魅力を発信します。主に若い世代に介護の仕事について関心を持ってもらうことが目的です。就職ガイダンスへも出展。中村さんと篠田さんもそのメンバーです。

介護の魅力をまず伝えたい対象は、大学生をはじめとした若い世代です。ただ、若い世代が現時点で介護にどう関与できるか分からないことも事実。参加学生の中には「曾祖母が離れた土地で要介護になった時、結局自分では何もできなかった」と語る人もいました。介護の必要最低限の知識を持っていれば、もっと何か出来たかもしれない。そう考えると現時点で既に、誰にとっても他人事ではないですよね。

▲介護の未来ナビゲーターのひとり、中村留美子さん。現場からのリアルな声で、私たちも介護の今をイメージしやすくなりました

・介護需要はさらに増加

・現在の静岡県の高齢化率は、約25.9%

・2025年までに、あと約2万人の介護職員が必要

・2035年には、およそ3人にひとりが高齢者と予測

▲セッション開始前は、「きつい」「汚い」「給料が安い」の3Kのイメージが濃厚。しかし、話し合いを進めていくうちに、

親の身体のことを考え、就職先を親元の近くに決めた学生もいました。

■10年後の静岡県の介護。どうなっていてほしい?

セッション開始から40分程、議論は10年後の静岡の「未来予想」に。まず介護職員が現状から増えなければ、10年後、約2万人もの人手不足になってしまう。いかに介護職への興味や就職率をあげるかが重要です。課題は「どんな介護事情だったら、介護の仕事をしたいか」。介護を明るく捉えられるのでしょうか?

議論に挙ったのは「職場の空気」の問題でした。例えば、介護食が美味しい・入居者はいつでも出かけることが出来る・毎日お風呂に入れる。入居者に関わることですが、清潔感や日常の贅沢感は働く人の気持ちを前向きにさせるはずです。

そして県民全員が介護サポーターになること。介護は家族内の問題になりがちですが、必要不可欠なのは地域コミュニティの理解と支えです。介護職の中でもホームヘルパーとして働く中村さんの「お年寄りの家にかかっている鍵をなくしたい。そのためにはもっと支える人が必要」という発言が印象的でした。地域コミュニティ全体が介護の担い手となったら、実現できるかもしれません。そうなれば介護職のイメージも変わり、さらなる就職率向上が期待できるはず。 静岡県に明るい介護を実現するためには、地域コミュニティの再編が必要不可欠ですね。

■より身近になっていく介護を先取りしていく

セッション終盤、参加学生からは「介護を明るく考えられるようになった」「介護FCを大学や企業、地域で定期的に行いたい」と前向きな声多数!

10年後、私達にとって介護はより身近になっていきます。今、どれだけ介護の実情や知識を先取りできるかが静岡の介護の未来の要となることを実感させられました。

それではいよいよ、セッション後の発表です。

(1)求めるものは「静岡らしさ」

静岡県の美味しい食材を使った介護食の開発や介護施設をオクシズなど静岡の自然あふれる場所につくります。過ごして楽しい・家族も会いに行きたい環境になること間違いなし!

(2)やるからには目指すはNo.1

介護は、遅かれ早かれ将来の自分自身や家族、大切な人たちに密接に関わってくることです。幸せに過ごしたいし、過ごしてもらいたい。静岡から始まる理想のモデルを目指す!

(3) ポイントその1「人づくり」

介護体験などを通し、中学生や高校生、大学生など10代、20代のうちから介護を自分事と捉えられるような人づくり。その積み重ねが明るい介護のコミュニティをつくります。

(4)ポイントその2「企業育成」

とにかく介護の世界は人手不足! 企業との介護食コラボ・企業のビジネスプランコンテストなど、県内企業の介護業への進出を促進。「介護職を目指す人を増やす」という狙いも!

(5) 3776人の介護サポーター

富士山にちなみ、3776人の介護サポーター(県民)・3776社の介護サポーター企業がいる静岡県を目指します。そうなれば県全体が施設そのもの! 地域コミュニティが変わる!

(6)大学生にできること現在/未来

介護の現状を知ることが第一歩。静岡らしさをいかに見出せるか、介護FCを大学・企業で展開! 大学生の短期インターンシップを全大学で必須に。介護職の3Kのイメージを払拭!

(7) 静岡の介護とは日常の贅沢である

「毎日お風呂に入れる」「お酒を飲める」「自由に出かけられる」「みんなに見守られて死ねる」。介護に求めるものは、ごく普通の日常です。鍵は⑤の見守りコミュニティ!

(8) 最終的には静岡の技術を世界へ!

最終目標は「静岡の介護を世界へ売る」ということ。県民全員が介護サポーター、若者の介護職への就職率向上、明るい地域コミュニティの再編、このノウハウを全世界へ届けます。

私たちの発表はいかがだったでしょうか?

静岡県の介護を家庭内の問題から地域ぐるみで支えられるものになったら、安心だし嬉しいですよね。介護・介護職についてもっと深く知りたい人は、以下のリンク先へ飛んでみてください!!

・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!

「介護の未来ナビゲーター」HPでは、介護人材に関する現状や介護のしごとをより詳しく知ることができます。

「人生の必修科目。大学生のための"さきどり介護学"」シリーズ

(2) 大学生の介護の現場訪問録〈ぬまづホーム編〉→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1461741.html

(3) 大学生の介護の現場訪問録〈きじの里編〉→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1462111.html

Updated:2015年03月16日

伝説の卒業論文〜静岡県の卒論論文からみる、大学生の姿〜

大学時代とは「卒業論文」である。4年間の集大成である卒業論文には、大学生が何をどう問い、導きだしたが集約されているのだ。過去、同じように大学生であった人たちは、私とどこか違うのだろうか? 卒論をどう捉えていたんだろう? そもそも卒業論文ってなんだ?まさに今、卒業論文制作のまっただ中にいる本特集の編集長が、「卒業論文」の根本に迫る企画。今回は、静岡大学名誉教授・日本史の専門家の本多先生に、大学時代における卒論とその醍醐味を聞いた。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●本多隆成(ほんだたかしげ)先生

静岡大学 名誉教授。文学博士。専門は日本史。地域に根付いた歴史を研究され、主な研究テーマは東海地域史や徳川家康。1973年から静岡大学に勤務され、以後35年間多くの学生に教鞭を執ってきた。目標は「自分にしか書けない歴史の概説書を書くこと」。

■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ

本多隆成先生からのオススメ本!

有光友學『今川義元』吉川弘文館. 2008

本多隆成『定本徳川家康』吉川弘文館. 2010

【聞き手】

●鈴木りな

静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。

普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときは ハッキリとものを言う頼れる編集長。

自身が現在卒業論文制作のまっただ中!

●野村和輝

静岡大学経済学部4年。

静岡時代編集部の中でも古参の人。そして編集部唯一の貴重な男子部員。

(ときどき羽目を外すが)フォローがうまく、多くの取材をこなしている。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■今も昔も卒論へのひたむきな姿は変わらない

――私にとって卒業論文は、乗り越えなくてはならない大学時代の最終関門です。でも、そもそも卒論とは大学生にとってどんな存在なのでしょうか?

まず普段の講義で提出するレポートと卒業論文は、密度の点で大きく違いますよね。レポートが講義のまとめなどであるなら、卒論は学生が大学で学んだことの集大成です。大学の授業は、一年生のときは基礎的なものから始まり、二年生、三年生になるにつれて専門性が増していきます。その全部が卒論に反映されるというわけですから、卒論が勉強の積み重ねの末にあることがわかるでしょう。

やはり卒論に真面目に取り組めば、そのときのノウハウはどんな分野にも応用が利くものです。それは専門分野とは関係ない会社に就職した時もそうです。たとえば何かをリサーチするとき、調べ方は卒論を書くときに使った方法とそう変わらないことが多いです。私は静岡大学に勤めるようになってから35年間、合わせて455本の卒論を読んできました。

それでも、卒論の口頭試問で学生と向き合うと、毎回こっちまで緊張してしまいましたね。口頭試問が終わると、三年生までとは違って一段突き抜けたような、この子も一皮むけたなぁと感じていました。本人にも達成感がありますし、大学としても学生の成長を期待して卒論を課しているのではないかと思います。

——455本の卒論……。本多先生だけでも、それだけの数の卒論が静岡の大学社会に積み上げられてきたんですね。時代とともに、大学のあり方も変わってきましたが、静岡県の大学生や卒論に挑む姿勢にも変化があるのでしょうか? 大学の歴史や時代背景とともに教えてください。

1960~1970年代は学生運動が活発で、ベトナム戦争など大きな事件が世界各地で起こっていたこともあり、学生は社会情勢に対して大きな関心がありました。ですから、日本史の卒論も、百姓一揆をテーマにするなど闘争に関わるものがかなりみられたように感じます。今は学会などでも政治的なテーマは少なくなり、個人が好きなテーマで卒論を書き進めるようになりましたね。

学生そのものも、今と昔では違いがあります。センター試験(共通一次試験)導入前は、旧帝大をはじめとする一期校と、それ以外の二期校に国立大学の受験時期が分かれていました。静大は二期校だったのですが、当時、人文学部人文学科のような哲学・史学・文学がある学部は二期校では珍しく、一期校の文学部に落ちた学生が全国から静大人文学部に入学してきました。センター試験導入後は、一期校・二期校制が廃止され、学生に地域的な偏りが出て、静大も東海地域出身の学生が多数を占めるようになりました。

ただ、時代によって卒論のテーマや学生の様相が変わっても、卒論の意義に真剣に向き合っていく学生がいるのは、今も昔も変わりません。おかげで、論点や問題意識がしっかり認識された質の高い卒論に毎年のように出会うことができました。卒業後に研究者になり、私と同じ大学教員の道に進んだ学生も何人かいます。それは嬉しいことですね。

■後輩に引き継がれる卒業論文。それは、自身の成長の糧になる。

ーーいいお話ですね。私は大学の在り方が変わっていくなかで、卒論の在り方も変わってきているのではと思っていました。来年から就職活動が四年の春スタートになるなど、研究と就活との両立が大変になって、卒論が「こなす」ものに変わりつつあるのかなと。大学生の卒論・卒制から得られるものを、学生自身や社会が期待していないんじゃないかと思ってしまいます。

昔の就活も、春からスタートしていたんです。それでも学生はきちんと卒論と向き合っていました。当時のようになるだけで、心配いらないと思います。むしろ今は就活の時期が早いために、三年の後半から浮足立っている学生が多数見受けられますが、私はこれには感心しません。三年生は一番勉強しなければならない時期だと思っています。三年生は特に専門性の高いことを学びますから、そこを疎かにすると良い卒業論文は書けません。

これからの大学は、学生の数が減ることは避けられないでしょう。これは静岡に限らず全国的な現象ですね。このままいけば、私立の大学を中心につぶれるところも出てくるでしょう。学生が減ることで、選びさえしなければどこでも入れるような、大学全入時代にすでに突入しているのです。そうなると、学生自身の能力の低下につながり、卒論を満足に書けないような学生が実際に出てきていると思います。すると大学でも、卒業するのに卒論を課すところが少なくなっていくかもしれません。

――卒業論文の意義を考えると、あまり良いことではないかもしれませんね。どうしたら卒業論文・卒業制作に必死になる風習がこれからも残り続けるのでしょうか。

そうしたいのであれば、各大学で行わなければいけないのは、キャリア教育のような社会に出てから使えるような実践的な講義よりも、学部ごとの基礎・基本となる授業を丁寧に行っていくことです。活字の資料や論文などを読む訓練なども必要でしょう。

あとは、学生一人一人が、卒業論文や卒業制作を自身の成長のチャンスだという風に捉えられるかどうかですね。その姿を研究室などで後輩が目にして、憧れたり、刺激を受けたりすることで、卒論を書く意義を見出してくれれば、それが一番素晴らしいことでしょう。卒業論文は大学四年間の集大成で、完成までにはたくさんの過程があります。私の専門である日本史の場合、必要になれば古文書・原本などの史料を探さなければいけないこともあり、その点数はかなりの数になるでしょう。一つ一つの工程は地道で大変なものですが、それをくぐり抜けた学生はそれまでの学生とは一味違うわけです。私としては、ぜひ皆さんには卒論に挑戦してほしいですね。

(取材・文/野村和輝)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉連続特集:静岡時代10月号(vol.36)『伝説の卒業論文』(1)

【伝説の卒業論文〜卒論史にみる、静岡県大学生史〜】

●本多隆成先生

静岡大学 名誉教授。文学博士。専門は日本史。地域に根付いた歴史を研究され、主な研究テーマは東海地域史や徳川家康。1973年から静岡大学に勤務され、以後35年間多くの学生に教鞭を執ってきた。目標は「自分にしか書けない歴史の概説書を書くこと」。

■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ

本多隆成先生からのオススメ本!

有光友學『今川義元』吉川弘文館. 2008

本多隆成『定本徳川家康』吉川弘文館. 2010

【聞き手】

●鈴木りな

静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。

普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときは ハッキリとものを言う頼れる編集長。

自身が現在卒業論文制作のまっただ中!

●野村和輝

静岡大学経済学部4年。

静岡時代編集部の中でも古参の人。そして編集部唯一の貴重な男子部員。

(ときどき羽目を外すが)フォローがうまく、多くの取材をこなしている。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2015年03月03日

「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」【後編】

ロケ支援によって地元を盛り上げ話題を呼ぶ、熱海市役所職員・山田久貴さんに学ぶ“これからの地域のつくり方”。

後編は、山田さんが職員になり始めから抱えていたまちの課題からその解決にいたるまでと、静岡県全体の地域活性化についてをお送りします。最初は思うようにいかず(もちろん何ごともそうですが)、頭を抱えていた山田さんがとったのは、短所を長所に転換する逆転の発想法でした。静岡県に暮らす私たちも、改めて自分のいる地域のこと・まちのことを振り返ってみませんか?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●山田久貴(やまだひさたか)さん

熱海市役所 観光推進室 ロケ支援担当。熱海生まれ、熱海育ちで地元を知り尽くしているロケ誘致のスペシャリスト。

熱海市のHP内にあるWebページ「ADさん、いらっしゃい!」には“365日、24時間連絡OK”を大々的に掲げており、文字どおり昼夜問わず撮影関係者の問い合わせに応え、今年度は対応ロケ数100件を超える予定。

単にロケ地探し、ロケ地で必要な撮影交渉、申請だけでなく、ロケ隊の宿泊施設や打ち上げの下準備までスピーディーに行われるため、業界関係者からの信頼も厚く、親しみをこめて『現地のAD』と讃えられている。現職に就いて今年4年目を迎える。

・熱海市「ADさん、いらっしゃい!」

http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=970

【聞き手】

●渡邊なみほ(わたなべなみほ)

静岡大学・教育学部美術専修3年。

取材前から「神対応の秘訣って何!?」と、山田さんの業務が気になって仕方がなかった。自身も公務員志望のせいか実際のインタビューでは、まちづくり、仕事への姿勢など、勉強になったところがたくさんあったのだとか。

・Facebook静岡未来

https://www.facebook.com/shizuoka.mirai

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」【前編】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1435454.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■「短所も活かし尽くす、地域活性化」

――山田さんが今のお仕事をこなしていく上で、感じている課題はありますか。

(山田さん):大きな課題というのは特に感じてはいませんね。

しかし、強いてあげるのであれば熱海市は駅前の中心街ばかりが賑わっているという点です。だから、熱海市全体を活性化させるためにはそれぞれの地域の持つポテンシャルを引き出す必要があると考えているんです。そこが案外難しいところなんですよ。

この仕事が成功したのは、さきほども言ったように熱海市が元々もっている特性が良かったことが理由のひとつにあります。東京からのアクセスが良いし、多種多様なロケ地がある。山あり海あり島ありで。ホテル群や廃墟みたいなものもある。

——熱海には何度か行ったことがありますが、無造作なまちのつくりが印象に残りましたね。

そのごちゃごちゃ感が悪かったんですけど、逆の発想でね。おもちゃ箱をひっくり返したようないろいろなものがあるという様にとらえたんです。ディズニーランドもそうじゃないですか。いろんなものがごちゃごちゃあるから行っていて飽きないっていう。

熱海が元から持つ特性を活かしながら、どこに行っても賑わいがあるよう町全体を活性化することができたら、と考えていますね。

▲ロケ地案内2ヶ所目は、現在は廃校となっている市内の中学校に行きました。こちらの場所も、撮影にはよく使われるそうです。

▲この学校にある教室のいくつかは、山田さん自身でリフォーム(!)されたそうです。スゴイ!

▲教室内にある机は山田さんが新しく用意したもの。廃材として捨てられるものを修理して活用しています。

――なるほど。では今後、山田さんが挑戦していきたことはありますか?

(山田さん):最終目標としては、熱海市をハリウッドみたいな街にしたいんです!

そもそも、熱海市は”観光地”と言われているんですけど、本来は”保養地”だったんです。でもいつしか観光地として認識されるようになってしまって。熱海を訪れたお客様と、認識のすれ違いが発生してしまうんですよね。

「観光地」となると必然的に観るものを要求されます。しかし元々保養地だった熱海を訪れたお客様は「何も観るもの無いじゃん!」という状況になってしまうんです。

だから、解決策として熱海市にロケ隊をじゃんじゃん呼ぼうってなりました。ロケを増やすことによってハリウッドみたいな、いつもどこかでロケが行われているという街にしたいんですよ。キーポイントは都内で撮れない風景。例えば、アメリカのカントリーウエスタン時代の町並みとかって絶対都内には無いですからね。都内にないものを見に多くのお客様が熱海にきてくれるはずですし。熱海独自に出せる風景を生み出していきたいと考えています。

ロケが増えると、観光客のみなさんにとって観る対象が撮影の風景となっていく。そうすると自然と街も賑わうじゃないですか。

芸能人・有名人の方が見られるというだけで、熱海に対するイメージが確実にぐーんと上がりますし。そのプラスのイメージがどんどん口コミで広がっていくことで、地域活性化につながるんじゃないかなと思いますね。

■まちのもつイメージを、市民に強く焼きつける

(山田さん):また、まちの中でロケが行われる風景は、熱海市の住民のみなさんにとっても誇りになると思っています。「自分の住んでいる街はいつも撮影が行われている」って。

昔は「自分たちの街は何も無い」っていうネガティブな気持ちを住民のみなさんは持っていたんじゃないかと思うんです。でも、こうしてロケが頻繁に行われることでその気持ちがポジティブな気持ちに変化してきますよね。

最近は、住民の方の雰囲気も良くなってきたんじゃないかなと感じます。私がやっていることに対しての市民の方々のご理解も高まってきているし。理解が得られると、協力体制が出来てきますよね。もともと協力的な街ではあったんですけど。良い方へ進んでいるなと実感します。

■「どれぐらい相手にインパクトを与えられるかが勝負」

(山田さん):全国各地でフィルムコミッショナーといった所は多々あるんですけど、こういった活動やるとなると、市の職員がやるのが一番強いんですよ。

まずは無償で動けるという事。他のところに依頼をすると時間単位で有償になってしまいます。

もうひとつは、申請が通りやすいところです。ロケでは公共の施設を使うことがかなり多くなります。しかし私(市の職員)がトップへ伝えて、各部局に広まれば申請がさっと済むんですよ。

またロケを行う際には、必ず現場周辺に暮らすお宅にロケについての文書を投函します(ポスティング)。地域の町内会長や警察へ挨拶に行き周囲に了承をもらう目的がありますが、その際に「市役所」となると信用がありますよね。

だからこそ、市の職員が一番適職なのではないかなと思います。やり始めた当初は意識していなかったんですけど、やっていくうちに段々と感じてきましたね。

一番重要なのは、意外性を突くということです。

私自身、24時間対応できるのは苦ではないんですが、「役所の職員が24時間年中無休で対応できる」という点で結構注目を浴びるんですよね。

公務員がやるからインパクトがより強く残るんですよ。意外性が大切ですね。

——確かに。私もはじめて山田さんの紹介文を拝見したときに、「24時間対応ってどういうことなの?」と良い意味でのひっかかりがありました。また山田さん自身、生まれも育ちも熱海という経歴があるので、市の職員として地域のことは熟知していそうですね。

(山田さん)そうですね。この土地に精通しているから出来ることもたくさんあります。それも私の強みですし。仕事のようで仕事でない、仕事を上回っていくような感じですね。ライフワークみたいなものなので、お金もあまり関係ありません。

最初は自分の子どもも小さく、なかなか思うように活動ができなかったんですけど。最近は子どもの手が離れたので、自由にやらせてもらっています(笑)

――市民のみなさんの理解はもちろんですが、職場のみなさんの理解も大切ですよね。

(山田さん):正直、動き始めた当初の周囲の反応は無関心というか、「よくやるなぁ」といった感じだったんです。しかし今では実績も出てきましたし、市民のみなさんの良い反応も得られました。ですので、トップも応援をしてくれています。認められたって感じですね。

やはり、職場の理解が無いと仕事はやりづらいじゃないですか。そのためには実績を上げることが大切ですよね。実績が信頼につながっていくこともありますし。

――これから未来をつくっていく私たち世代に対して何かヒントというか、こうしたら良いという山田さんからのご意見はありますか?

(山田さん):それは、コミュニケーション能力ですね。

人に話しかけたりするのはもちろん、指導を受けたり、叱られたりすること等、どんな方からも様々な形でコミュニケーションをとってもらえる関係性を、築き上げられるようになってほしいです。

コミュニケーション能力を培うためには、色々なことに積極的に携わっていくことが重要です。学生だけで集うのではなくて、社会の現場で働く人たちと接していってもらいたいですね。いろんなところに顔を出して、様々な年代、背景をもった人と顔を合わせて対話することで育まれるのではないかなと思います。

また、「コスト意識」は重要になってきますね。

コスト意識とは、いわゆる自分が企業からもらったお給料を何倍にして返すことができるのかなということです。自分が民間企業に勤めていた頃、ずっと考えさせられてきた経験で、そう思います。

年齢関係なく、やろうと思えばなんだって出来ますからね。物怖じせず、常に大きい気持ちでいると良いですよ。

「将来、何々になろう」ってゴールを定めてしまったらそこで終了してしまいます。ですので色々な物事を体験、経験して、自分にあった適正っていうのをしっかり見定めてほしいですね。転職だってどんどんしたって良いし。むしろ転職できるバイタリティがあった方が良いと思いますね。将来どうなるかは、誰にもわかりません。だからこそ広い意味で「自分はなんだってできる!」という気持ちを持ち続けてほしいです。

■「新しいものを、むやみにつくらない」

――今後、熱海市の活性化が他の地域にも派生していくと良いですよね。山田さんは、県内の地域活性化について考えることはありますか?

(山田さん):やはり「もともと地域の持っているポテンシャルを活かすこと」。これに尽きるんじゃないでしょうか。実際に熱海市が観光地として成功したのも、まちが持つ豊富な素材を活かすことができているからなのではないかと思っています。

うまく活かすことができれば、情報は口コミで全国へと広まっていき、各地から人が訪れるようになりますよね。そこから人口が増えていくことだって望めます。

ただ、どこもかしこも観光地にするっていうのは大きな間違いだと私は考えています。

主幹産業=ポテンシャルだと考えているんですが、観光地なら観光地、農業なら農業など、その土地の持つ魅力を土台にした上で、盛り上げることが大事だと思います。そもそも、その土地に合っているから産業地帯になっていたりしますしね。必然的に雇用も高まりますし、観光客も増えていく。

余談ですが、私たちもそうですよね。人それぞれ性格は違いますし、チャームポイントや欠点があったりする。その中で長所を引き立たせたり、もっと魅力的になろうと思ったときには、自分の素材が必ず元となっていますもんね。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉シリーズ第2弾:静岡「未来の教科書」

「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」

【前編】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1435454.html

●山田久貴(やまだひさたか)さん

熱海市役所 観光推進室 ロケ支援担当。熱海生まれ、熱海育ちで地元を知り尽くしているロケ誘致のスペシャリスト。

熱海市のHP内にあるWebページ「ADさん、いらっしゃい!」には“365日、24時間連絡OK”を大々的に掲げており、文字どおり昼夜問わず撮影関係者の問い合わせに応え、今年度は対応ロケ数100件を超える予定。

単にロケ地探し、ロケ地で必要な撮影交渉、申請だけでなく、ロケ隊の宿泊施設や打ち上げの下準備までスピーディーに行われるため、業界関係者からの信頼も厚く、親しみをこめて『現地のAD』と讃えられている。現職に就いて今年4年目を迎える。

・熱海市「ADさん、いらっしゃい!」

http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=970

【聞き手】

●渡邊なみほ(わたなべなみほ)

静岡大学・教育学部美術専修3年。

取材前から「神対応の秘訣って何!?」と、山田さんの業務が気になって仕方がなかった。自身も公務員志望のせいか実際のインタビューでは、まちづくり、仕事への姿勢など、勉強になったところがたくさんあったのだとか。

・Facebook静岡未来

https://www.facebook.com/shizuoka.mirai

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

こちらもどうぞ!

◉静岡「未来の教科書」シリーズ第1弾

【実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト】

一年中、高価格&高品質で、その味と甘みが注目・支持されている「アメーラ・トマト」。

そのブランディング戦略に迫ったインタビューです。トマト生産者の稲吉正博さんと、アメーラのブランドづくりを行う静岡県立大学経営情報学部の岩崎邦彦教授らのチームのお話をお聞きしました。

・前編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1380415.html

・中編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1381066.html

・後編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1381082.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2015年01月30日

「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」【前編】

静岡大学・教育学部美術専修3年の渡邉なみほです。

静岡県内の様々な事例から、地域のこれからを考えるためのヒントを学ぶ『静岡「未来の教科書」』企画。今回は、現在“ロケ地のメッカ”として新たなまちの盛り上がりを作り出している熱海市に注目しました。お話を伺ったのは、熱海市役所職員にしてロケ誘致・支援のスペシャリスト・山田久貴(やまだひさたか)さん。

熱海市のシティプロモーションの一環として立ち上がったプロジェクト『ADさん、いらっしゃい!』をひとりで担当する山田さんは、ここ数年、同市のロケ実績を飛躍的にのばす原動力となってきました。市民が誇れる“いつもどこかでロケが行われているまち”は、一体どのように生み出されているのでしょうか? そのヒミツに迫ります。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●山田久貴(やまだひさたか)さん

熱海市役所 観光推進室 ロケ支援担当。熱海生まれ、熱海育ちで地元を知り尽くしているロケ誘致のスペシャリスト。

熱海市のHP内にあるWebページ「ADさん、いらっしゃい!」には“365日、24時間連絡OK”を大々的に掲げており、文字どおり昼夜問わず撮影関係者の問い合わせに応え、今年度は対応ロケ数100件を超える予定。

単にロケ地探し、ロケ地で必要な撮影交渉、申請だけでなく、ロケ隊の宿泊施設や打ち上げの下準備までスピーディーに行われるため、業界関係者からの信頼も厚く、親しみをこめて『現地のAD』と讃えられている。現職に就いて今年4年目を迎える。

・熱海市「ADさん、いらっしゃい!」

http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=970

【聞き手】

●渡邊なみほ

静岡大学・教育学部美術専修3年。

取材前から「神対応の秘訣って何!?」と、山田さんの業務が気になって仕方がなかった。自身も公務員志望のせいか実際のインタビューでは、まちづくり、仕事への姿勢など、勉強になったところがたくさんあったのだとか。

◉Facebook静岡未来

https://www.facebook.com/shizuoka.mirai

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■地元に眠っていた十数億円の可能性。

――熱海市のいち職員である山田さんが、熱海市内でのロケ誘致、サポートを専門業務として行う最初のきっかけは何だったんでしょうか?

(山田さん):熱海独自の誘致活動をはじめたきっかけは、一本のテレビ番組でした。平成23年5月のことです。

私は元々民間企業に勤めていて、中途採用枠で35歳の時に熱海市役所に入りました。当時は「イベント業務担当」ということで観光課に配属され、熱海市に関するイベントの企画や運営、PR活動をしていたんですが、業務を続けていく内に、”大都市圏以外の地方でイベントをしても、広報活動が上手くできない”ということに気が付いて。広報イベントに関しては若干限界を感じていました。

その後、商工業系の課へ配属されたときに、一本のバラエティ番組のオファーがあったんです。私は、番組の担当ディレクターさんや制作部の方たちとロケハンをしました。ロケ地の良さや自分にできることを必死に伝えていく中で、逆にこちらから提案もしたりして。先方の要望を聞いているだけではなくて、むしろ、やや入り込んでやりとりをしていたと思います。でもね、そうしていたら、なんと熱海紹介の撮影枠が増えたんですよ。

——嬉しいことですね。

そうなんです。そこで私は気が付いんたんです。ロケにやってくる方々の撮影しやすい環境を整えたり、また熱海を選んでもらうための売り込みを行えば、やってくるロケ隊の数は増えるはずって。私自身熱海市生まれ熱海育ちでして、長い間、どうやったら熱海市にたくさんのお客さんが来てくれるかな、魅力が伝わるのかな、という課題意識があったのですが、テレビ番組はその点、うってつけの広報素材となりました。

テレビコマーシャルを流すとなると莫大な費用がかかりますが、番組サイドから紹介をしていただく形なら、お金は全くかからないんですよね。それでも広告効果として、年間トータルすれば十数億円になるので、これくらい効率のいい広報って無いんです。

■「一番目立たなくて、一番大変な人のパートナー」として、

“ロケ地・熱海”の価値を高める

――撮影関係者からは「現地のAD(アシスタント・ディレクター)」とも呼ばれていますよね。具体的には、どういったサポートをされているんでしょうか?

(山田さん):ドラマやバラエティなどのテレビ番組や映画、CM、ミュージックビデオ撮影のサポートをしています。また、撮影隊の方々に要求されるロケーションの提案や撮影に使えそうな場所の開拓など。私1人で、年中無休、24時間いつでも電話やメールで対応していますよ。

先方がこちらの提案したロケ地に興味を持って下されば、次はロケハン(ロケーションハンティング)と呼ばれる下見をします。撮影をされる方が現場を実際に見て、使えるかどうかを判断するんです。電話や写真だけでは伝わらない状況もたくさんありますしね。その際も私は撮影隊の方々に同行して、ロケ地の案内をします。

ロケハンの際には、撮影隊の方に細々とした説明もしていきます。例えば、廃校がロケ地となった場合。その敷地に大きなマイクロバスが通ることはできるのか、演者さんが着替えたりメイクしたりできる部屋の準備はできるのか、電源はしっかり確保できるのか。などの説明ですね。

ロケ地の情報を先方が持ち帰っていざ決定となったら、最後にメインロケハンが行われます。監督やカメラマン、装飾担当の方やメイクさんなど、メイン関係者の方たちが数十人ほどでいらっしゃるので、引き続き同行・ご案内します。メインロケハンを終えると、撮影はほぼ決定されますね。

また私は同時進行で、実際に撮影をするとなった時の下準備をします。例えば、ロケ地との交渉や時間調整、車両の数に応じた駐車場の確保、さらには昼食や夕食のロケ弁の手配もします。

そういった現場のコーディネートというか、調整ですね。ロケ当日には、離れた場所から撮影の様子を見守って、急な変更やトラブルに対応できるようにしています。

――まるでADが本職かのような、そんな細かいところまで携わっているんですね…!驚きです。想像していたより何倍もハードな仕事で大変なんじゃないでしょうか。

(山田さん):そうなんです。意外とハードですよ(笑)

でも実際は、撮影現場のADさんや制作部のみなさんがやっていることなんですよね。その方々の方がずっと大変だと思います。

撮影スタッフやキャストの皆さんは、日本全国を休み無し移動しっぱなしなわけですからね。撮影関係者の皆さんに比べたら、自分なんてまだまだ楽な方です。

私の仕事は、ADさんや制作担当さんの一番大変な、いわゆる影の部分の調整役の方のサポートなんです。あまり目立たないし光の当たらない、でも一番大変な仕事をする。

そんな方たちのパートナーとして動くことで、より現場が活発になるような気がするんですよね。全体が上手くいくような良い雰囲気を感じることがあるんです。

■ロケ隊対応の先には、最大顧客の熱海市民がいる

(山田さん):おかげさまで2014年度は、4月~11月の間で約70本のロケが熱海市で行われました。今年度3月までに、おそらく100本超えも見えてきました。個人的にも、そのくらいの仕事をこなせるくらいが丁度いいんですよね。受け身よりは攻める方がはるかに面白いですし。

結構せっかちなところもあって、仕事を溜めたくはないので、どんどん片付けていく方が合っていて。先方が「えっ!もう出来たんですか!?」と驚かれるぐらいを心がけてます。「なるべく早く」が自分のモットーです。

相手のニーズにスピーディーに、100%に近い形で応えていくこと。例えどんな困難な要求であっても決してできないとは言いません。「こうすればできますよ」といった感じで違う角度からの視点で提案をさせていただくようにしています。

相手に提案をしたり、自ら開拓したりするような、能動的に動いていくことが好きな性格なんですね。そうすることで、次の仕事に繋がっていくこともありますし、受けより攻めの方が面白いんです。

――自分から能動的に動き、相手の要求を先回りして考え対応していくんですね。山田さんはもともと、相手を気遣ったりサポートするのが得意だったのでしょうか?

(山田さん):実は、最初はこういった仕事は得意ではなかったんです。ロケの経験も皆無でしたし。でも経験が無いなりに、お客様のニーズを考慮して常にアンテナを張っていくように努力はしました。現在も相手の気持ちを察知して、臨機応変に対応をしていくようにしています。また私は熱海市職員なので、最終的なお客様は熱海市民のみなさんです。その最終的なお客様をしあわせにするための前段的なお客様は、ADさんとか制作担当の方になるんですよね。だからこそ、そのお客様が求めるものをどれだけこちらが提供していけるかが、この仕事の肝になってくるのだと思います。

――そもそも、どうして山田さんは一人でこの活動をしているのですか?もっと人数がいた方が効率は良さそうなのに…。

(山田さん):私はあえて、一人でこの仕事をやっているんですよね。理由は、一人だけのコストでどれだけの効果が生み出せるかにかけているからです。

みんなで意見を出し合ってやるっていうのも良いですけれど、提案だけで終わってしまうこともしばしばあるじゃないですか。意見は多く出たけれど、じゃあ次に誰が実行するの?となってしまう。実行できない状況をなるべく作らないために、自分だけでやってみようと思ったんです。

▲取材当日は、山田さんの案内でロケに使われた現場を訪れました。写真は、後楽園ホテル地下にある旧・下水処理場。

▲取材前には、とある番組のロケが実際に行われたそうです。非日常的な世界観をだす撮影には重宝されているのだとか。

■「“神対応”の秘訣は相手のニーズにとことん応えていくこと」

――ひとりでの活動にはそのような考えが基づいていたんですね。でも、大変で困ったこと、立ち止まってしまったこともあったのではないでしょうか?

(山田さん)そうですね。たくさんあります。常に何らかの問題がありますが、それを解決することが相手(制作側、市民、事業者)への信頼を深めるこになっています。一言で言えば「顧客重視」ですね。

お客様が求めるものにはとことん対応しますが、反対に好まない物・嫌がるものは避けていく。自分の生活のための仕事じゃなくて、まずはお客様重視の仕事という感じです。みなさんいろいろな仕事をされていると思いますが、それはどの仕事も共通しているのではないでしょうか。

→「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」【後編】へつづきます。

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1435457.html

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

こちらもどうぞ!

◉静岡「未来の教科書」シリーズ第1弾

【実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト】

一年中、高価格&高品質で、その味と甘みが注目・支持されている「アメーラ・トマト」。

そのブランディング戦略に迫ったインタビューです。トマト生産者の稲吉正博さんと、アメーラのブランドづくりを行う静岡県立大学経営情報学部の岩崎邦彦教授らのチームのお話をお聞きしました。

・前編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1380415.html

・中編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1381066.html

・後編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1381082.html

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2015年01月30日

10年後、静岡の介護の未来は明るいか?【特別編】〜ただものでないお年寄りたち〜

静岡県の試算によると、2025年には約5万人(現在の約1.5倍)もの介護職員が必要になると予測されている。超高齢社会に突入し、介護需要はさらに増加。一方で介護のイメージは「大変そう」「低賃金」などマイナスイメージがつきまとう。正直、きっとそれは仕事の内容じゃなくて、お年寄りと向き合うのが怖くて不安なんだと思う。

「お年寄りは単なるお年寄りではなく、人生財産」。そう語るのは清水区三保にある特別養護老人ホーム 羽衣の園 室長 市川さん。介護の仕事を通して、施設のお年寄りから多くの学びややりがいをもらっていると言う。毎年冬、羽衣の園が行う「はぴはぴサンタプロジェクト」は、そんな「お年寄りのファンをつくりたい」という気持ちからはじまったものだ。

羽衣の園・生活相談室室長の市川晃さん、ケアマネージャー・伊藤直子さん、ぬいぐるみ作家 金森美也子さんに聞く、介護のリアル。お年寄りとの関わり方はもちろん、介護の現場を深く掘り下げていく中で、三保の土地の歴史と介護のつながりが見えてきた。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉市川晃(いちかわあきら)さん(写真左奥)

特別養護老人ホーム【羽衣の園】生活相談室・室長。

「お年寄りが生活しやすい、暮らしやすい環境とは何か」を常に考えて行動する方。福祉・介護に限らず、

幅広くアンテナをはり、”これだ!”と思えば、熱いアプローチで人や情報を取り入れます。

◉伊藤直子(いとうなおこ)さん(写真左)

特別養護老人ホーム 羽衣の園 ケアマネージャー。

ケアマネ—ジャー8年目。住み心地の良い空間で、お年寄りの方が自分らしく生活できるような環境づくりを目指している。

◉金森美也子(かなもりみやこ)さん

ぬいぐるみ作家。

大学卒業後、生活雑貨やぬいぐるみの商品企画の仕事に携わる。1998年よりフリーの活動を始め、

定期的に個展やワークショップを開く。はぴはぴサンタプロジェクトには毎年参加し、

お年寄りたちのぬいぐるみ制作を手伝っている。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■私たちは、お年寄りのファンをつくりたい!

——羽衣の園では施設のお年寄りのことを「人生財産」と呼んでいるそうですね。

「人生財産」とはどういうことですか?

(市川晃さん:以下 市川さん)個人や団体の持っているモノ・技術・知識・情報・経験・ノウハウ・考え方・哲学といったものを指します。もともとこれまで日本には、自身の資本や財産を提供し、将来に渡って次世代を支援するという美しい文化がありました。代表的なのは能楽での継承方法です。能楽師は、先人達から芸の技や所作といった具体的な実践方法、使用する道具類、そして考え方や思考、哲学といった自身のあらゆる経験や人生の財産を次の世代へ伝達していくといった文化を何百年も実践してきました。その考え方や継承方法は、いまもなお次世代へ受け継がれています。

羽衣の園をはじめ施設で生活されているご高齢の方は、本当に様々な経験をされています。戦争や戦後の体験、これまでの生涯……その経験・知見の一つひとつが「人生財産」であって、お年寄りもまた「人生財産」なんですよ。羽衣の園では、これまで様々な経験をされてきたお年寄りが次世代へ伝えていきたいことを伝え、地域で次世代を育てていく・お年寄りの生きがいをつくることが大事だと考えています。施設のお年寄りの生涯を「人生財産」として展示するといった取り組みもしています。実際に介護の仕事をしていても、お年寄りから教えてもらうことは本当に多いですよ。

——例えばどんなことですか?

(市川さん)仕事を通して、私たちは目に見えない色々なプレゼントをもらっているんです。介護の仕事は「休みがなくて大変そう」と言われるけれど、実際に現場で働いている自分にとっては、お年寄りのみなさんと楽しく接していられるんです。私自身、それは何故だろう?と考えたとき、理由はお年寄りのみなさんからの「ありがとう」という言葉でした。「自分が必要とされている」と感じます。同時に日々、自分が成長していると実感するので、一般の方たちにもお年寄りと接する機会を増やしていきたいですね。

今月23日に行う「はぴはぴサンタプロジェクト」は、そういった日々感じるお年寄りへの感謝の気持ちと「お年寄りのファンをつくりたい」「もっと好きになってもらいたい」という願いからはじまったものなんです。

——もうすでに市川さんたちはお年寄りのファンなんですね。“はぴはぴサンタプロジェクト”は、お年寄りが地域の力になったり人との交流も視野に入っている印象を受けたのですが、具体的にどんなプロジェクトなのでしょうか?

(市川さん)施設のお年寄りが、「ありがとう」と言ってもらえるようないいことをした地域の子どもたちにクリスマスプレゼントを届けにいくというものです。今年で3回目になります。コンセプトは「良いことをしたら、良いことが返ってくる」。つまり、ペイ・フォワード(=恩送り)です。

子どもたちは家族やお友達から「ありがとう」と言われたエピソードをハガキに書いて、はぴはぴサンタ(羽衣の園で生活するお年寄り)に報告します。そのエピソードを受けとった「おばあちゃんサンタ」がプレゼントとなるシロクマのぬいぐるみをつくります。全て手作りです。そうして12月23日に「おじいちゃんサンタ」が子どもたちのお家にプレゼントを届けにいくんですよ。

——子どもたちとお年寄りとの間に、「ペイ・フォワード」が生まれる仕組みなんですね。

ところで、ぬいぐるみ作家の金森さんは去年から実際にワークショップに参加し、おばあちゃんサンタのぬいぐるみ制作を手伝っているそうですね。携わりはじめたきっかけは何ですか?

(金森美也子さん:以下、金森さん)はい。市川さんに誘われて参加をしました。プロジェクトのコンセプトや活動自体、素晴らしいなあと思ったんです。

初めてのワークショップでは、お寝間着をきて参加しているおばあちゃんたちに驚いてしまいました。正直、この状況でうまく教えられるのかな、と心配になったんです。でも、実際手を動かすと「実は昔(縫い物を)やっていたのよね」というおばあちゃんたちが意外に多くて。みなさん、割とさっさか作業をしていました。

——お年寄りの方と接する中で、金森さんが感じたことや得られたものはありましたか?

(金森さん)たくさんありました。初めてぬいぐるみを作る人は、やはり首が曲がったり手が左右非対称になったりするんです。でも、実際に完成したものはそれぞれ味があるんですよね。

私はぬいぐるみを作り慣れているので、きれいになってしまうのが逆につまらないなと思っているのですが、お年寄りのみなさんが作るぬいぐるみは、目の付け所や雰囲気などが逆に面白みがあって良いんです。だから今では、もうみなさんの自由に作ってもらっています。

そうそう。逆に私が縫い方を教えてもらうこともあって、得したなあとか、嬉しい気持ちになりました。なにより作業を終えたあとの充実感を得られるのが、良い経験になっていますよ。他の仕事を断っても「これはやりたい」と思えるほど、楽しいお仕事なんです。

■多世代交流の広がる環境づくりを。

——年齢も背景も違う人たちが交流しながら、同じ思いのもとに集まって何か行うというのは素敵ですね。子どもたちに何を伝えたいですか?

(市川さん)まずは喜んでもらえると嬉しいです。ぜひ、お年寄りのファンになってほしいなあ。でも実際問題、現在は少子高齢化が深刻になっていて、「自分だけがよければいい」という風潮があるじゃないですか。その中で、自分が何かして「ありがとう」と言ってもらえることにより、「ありがとう」が返ってくる。幸せの連鎖が地域に生まれれば、結果的に自分が住みやすかったり、豊かな地域になっていくと思いますし、その連鎖に自分が関わっているんだよ、ということを子どもたちに感じてもらいたいですね。

また、子どもたちがプロジェクトに参加することそのものが「施設のお年寄りを支えている」ということを伝えたいですね。そして、私たち介護スタッフのやりがいにも繋げられたら良いなと思います。施設にいる私たちはどうしても、「支援する人」「支援される人」という意識に偏ってしまいます。 でも、はぴはぴサンタプロジェクトは地域や子どもたちにも幸せの連鎖を生むものです。 施設のお年寄りだけではなく、地域や子どもたちを支えている一員だということを、スタッフ同士共有することができたらと考えています。

(伊藤直子さん:以下、伊藤さん)ぬいぐるみを作っているときも、プロジェクトメンバー以外のスタッフが「何やっているんだろう」とのぞきにきてくれたりして、そういう小さな積み重ねがどんどん大きくなっていったら良いですね。

実は、このプロジェクトには皆さんと同じ世代の医療専門学校の学生さんも来てくれているんですよ。その中で、お年寄りと一緒にぬいぐるみだけではなく、他のものも作りたいねって話していて、古い着物をリメイクしたコースターも作りました。

(市川さん)イベントに限らず、他にも施設を改修するときに、静岡福祉大学のゼミ生に参加してもらったことがありました。僕たちは社会福祉法人なので、介護サービスだけを提供するのではなく、社会や地域の課題を解決していきたいと思っています。そのためには「よそ者、若者、馬鹿者」という3要素が必要だとよく言われるんですが。若い人たちが世の中や地域を変えていく力をもっているんだよということで、施設の中にも新しい発想や表現の仕方が欲しいなと感じます。ただ楽器を演奏しにくるだけでも良いし、本を読みにくるだけでも良いと思います。

(伊藤さん)きっかけは小さなことでいいです。別にボランティアではなくても、今回のプロジェクトのような「何か楽しいことやっているな」という視点で来てもらえるとよいと思います。例えば参加したワークショップの過程で、お年寄りのみなさんと触れ合ってもらって、金森先生もおっしゃっていた「感じてもらう」というのが一番良いかなと。たぶん話してみたら、「うちのおばあちゃん・おじいちゃんと全然変わらないじゃん」という感覚もあると思うんですよね。私たちスタッフも、一般の方が気軽に訪れられるような施設だということを発信し続けていきたいと思います。

——お年寄りや子どもたちとの多世代交流の輪に大学生も気軽に入っていける仕組みをつくりたいですね。市川さんはさきほど「地域の課題」とおっしゃいましたが、羽衣の園さんの捉える地域の課題は何なのでしょうか?

(市川さん)羽衣の園のある三保半島は昔から造船業で栄えてきた歴史があるんです。造船で流れてきた人には、地縁や血縁、社縁のない人がたくさんいます。羽衣の園にも、無縁で来られる方がたくさんいるんですね。これは、つながりの希薄化につながってくるんですよ。私たちは、その無縁社会が一番課題だと考えています。ですので、ゆるやかなつながる場所として「学老所」を園内と地域につくらせてもらいました。おそらく、三保半島以外にも同じような課題をもっている地域はたくさんあるのではないでしょうか?

——だからこそ、このプロジェクトだけではなく施設全体、地域全体で掲げている「支え合いの連鎖」につながるんですね。

(市川さん)はい。小さいことでも「ありがとう」という思い合いが「あたり前」という環境にしたい。そういう環境で子どもが育てば、自分らしく生きていけるし、生きていくなかで自分だけがいいというのではなく、人との繋がりのなかで生きていける。

今、入居されているお年寄りのみなさんはそういう時代の中で生きてきました。お互いに協力し合わなくては、生きて来られなかった人たちです。だからこそ、お年寄りの持っている貴重な人生財産を後世に伝えていきたいですね。壮大な目標ですが、まずは「小さなありがとう」を繰り返し、段々と増えていってくれたらなと思っています(了)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉はぴはぴサンタプロジェクト

2014年12月23日(火) 10:00〜 スタート

→ http://www.hagoromono-sono.jp/ssk_wp/?p=93

多世代交流、また地域交流の一環として2年前よりスタートしました。

おじいちゃん・おばあちゃんがサンタクロースとなり、地域の子どもたちに手作りのぬいぐるみ(クリスマスプレゼント)を届けにいく、この季節にピッタリな素敵なイベントです。当日は静岡福祉医療専門学校、常葉学園橘高等学校、清水国際高等学校の生徒さんたちもお手伝いにきてくれます。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉特別養護老人ホーム「羽衣の園」

〒424-0902

静岡県静岡市清水区折戸5丁目18-36

TEL:054-335-3353

◉HP:http://www.hagoromono-sono.jp

◉市川晃(いちかわあきら)さん

特別養護老人ホーム【羽衣の園】生活相談室・室長。

「お年寄りが生活しやすい、暮らしやすい環境とは何か」を常に考えて行動する方。福祉・介護に限らず、

幅広くアンテナをはり、”これだ!”と思えば、熱いアプローチで人や情報を取り入れます。

◉伊藤直子(いとうなおこ)さん

特別養護老人ホーム 羽衣の園 ケアマネージャー。

ケアマネ—ジャー8年目。住み心地の良い空間で、お年寄りの方が自分らしく生活できるような環境づくりを目指している。

◉金森美也子(かなもりみやこ)さん

ぬいぐるみ作家。

大学卒業後、生活雑貨やぬいぐるみの商品企画の仕事に携わる。1998年よりフリーの活動を始め、

定期的に個展やワークショップを開く。はぴはぴサンタプロジェクトには毎年参加し、

お年寄りたちのぬいぐるみ制作を手伝っている。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Updated:2014年12月22日

実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト【後編】〜

わたしたちと静岡県の未来のつくり方=教科書をつくる連載企画第三回。

「つくれば売れる」という高糖度トマト、"アメーラ"。その鍵となったのは、トマト生産者の稲吉正博さんとアメーラのブランドづくりを行う静岡県立大学経営情報学部の岩崎邦彦教授らのチームでした。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●岩崎邦彦(いわさきくにひこ)先生

1964年生まれ。静岡県立大学経営情報学部教授・地域経営研究センター長・学長補佐。

●稲吉正博(いなよしまさひろ)さん

トマト生産者。「アメーラ」「アメーラ・ルビンズ」のブランド管理、生産支援、指導管理を行う株式会社サン・ファーマーズ代表取締役。

【聞き手】

●山田瑞己(やまだみずき)さん

静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科3年生

●服部由実(はっとりゆみ)

静岡時代所属。本記事エディター。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■弱点? それとも強み?

(岩崎先生)ルビンズには事前のマーケットリサーチで「皮がかたい」というご意見があった。では、皮がかたいというのは弱点か? と。ちょっと視点を変えて、「歯ごたえがある」という風に考えると、「歯ごたえがある」というのは日本人にとってプラスじゃないですか。だから、ルビンズのキャッチコピーは「パキッという歯ごたえが新しい」。歯ごたえを「売り」にしようと考えたんです。商品とマーケティングの表現の両輪で進めている。「歯ごたえがある」ということで認識すると、誰も「皮がかたい」と言わない。逆に「歯ごたえが魅力的」となる。そういった伝え方とか捉え方を考えながらやっています。

(山田さん)ここでも着眼点が野菜としてのトマトとは違いますね。フルーツだと「歯ごたえがある」というのはプラスになりますよね。

(岩崎先生)中小企業に多いのは、景気が悪いとか、農業はだめだとか、外のせいにしてしまって、自分がチャレンジしないことが多いんですよね。稲吉さんみたいに、実際に着実に行動されているのが魅力でもありますし、本当に教わることも多いですね。だから、アメーラのブランドづくりについて書いたこの本(岩崎邦彦著『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書(日本経済新聞社刊)』)でも稲吉さんの言葉というのは鍵かっこ付きで出てきたりしますので。そういう意味でもいい連携をさせていただいています。

■学生の活動にもブランディングの発想を

(岩崎先生)静岡時代の雑誌のブランディングというのもあると思うんですよ。共通するところもあるかもしれないし。「静岡時代」と聞いて、どんな絵が浮かんでくるかとか、どんなコンテンツが浮かんでくるかとか。イメージが浮かんでくれば勝ちですよ。ターゲットとなる人とね。私は静岡産業大学に非常勤講師として行っているんですけど、静岡時代、置いてあるのを見つけましたよ。この(最新号35号のSNAPに登場している)戸田書店の長澤さんにも以前お会いしました。

(静岡時代)ありがとうございます。静岡時代のイメージについてアンケートを取ると結構はっきり出るのは、……これ自分たちで言うとちょっとアレなんですけど、「知的」「デキる大学生の読み物」みたいなもので。これは「とんがり」といえるかもしれません。実はこれは創刊当時からやや狙っていたことで、全国的に見てみても、学生雑誌で「エリート感」みたいなものを前面に出したものって、大学の機関誌くらいしかない。逆に大学生活の「楽しさ」とか、あとはまちづくりやキャリア系みたいなものは多いんですが。だとしたら、そこがPRを考える上でのフックになるかな、とお話聞きながら自己分析してました。どういうコピーでやろうかな……。

(静岡時代)ところで、こちらの山田さんは、おとなりの山梨県出身で、先ほど述べた通り大学生ですけど、山梨県のワインを静岡で紹介する「ROUTE52」というワインバーを経営されています。日々、山梨県・静岡県とは、とか、静岡県の学生とは何かとか、そういう問いに触れてると思うんです。だから、静岡時代と山田さんはこうして一緒に記事をつくったり共同作業することが最近多いんですけど、いろいろ自分たちのことが見えてくるね、という話をよくしてるんです。

(岩崎先生)すごいですよね。

(稲吉さん)学生さんなんですよね。社会人をやって、もう一度大学へ来たという感じ? それとも、そもそも学生?

(山田さん)私は今、静岡県立大学に通っているんですけど、その前に3年くらい静岡大学に通っている時期がありまして。静大を途中でやめて、県大を大学入試で入って、いま栄養学を学んでいます。

(稲吉さん)頭いいね。

(山田さん)いえいえ……。ちなみに、「ROUTE52」の名前は、静岡市の清水区と山梨県の甲府市を結ぶ国道52号線からとりました。52号線はもとを辿ればいわゆる甲州道です。武田信玄とかの時代から静岡と山梨をふるくからつないできた道ですね。静岡の塩を山梨に送り、山梨の産品を静岡に送った。そういうストーリーと、ワインバーを通して静岡山梨両県をつなぎたいという店のあり方を重ねています。

(岩崎先生)いいですね。

(稲吉さん)すごいな~。

■一生離れない客をどれだけ掴むか

(静岡時代)ちょうど、富士山世界遺産登録ということもあって、静岡県と山梨県がひとつの地域としてコラボレーションしていきましょうよ、という時期なので、山田さんって、そういう中で両県の架け橋の象徴的なキャラクターになんじゃないか、と。そこで今、静岡時代のウェブ版や静岡県庁のソーシャルメディアで連載などしていただいていて、そこから話を広げていこうかと、今回の取材もお願いしたんです。

(山田さん)わたしとしても、自分の店の今後の戦略を勉強してしまおうと……。何かアドバイスをいただけませんか?

(岩崎先生)山田さん自身のブランディングでもあり、お店のブランディングでもあると。10人中10人のお客さんを惹きつけることを考えないで、一人ひとりを大切に、リピートしてもらう。一生離れない客をどれだけ掴むかですよね。お客さんがいない時に、「買ってください」とワインを半額にしたりしてしまうと、半額のときは来るけど、それ以外は来ないお客さんが増えるので。いかに好き嫌いの勝負をするか。好きな人を増やす。先ほども言ったように、一本のものさしで測るような、価格の安さで勝負をするのではなくて、好きな人(ファン)を増やしていくことが大切になってくるだろうなと思いますね。

ルビンズを稲吉さんがやられたときは、東京のホテルのお洒落なバーとかで使ってもらう、そんな利用シーンを頭にイメージしていました。

(山田さん)そうですよね。ルビンズって利用シーンがすぐに見えるんですよね。どんなシチュエーションで食べているかとか、子供に食べさせるとかもちょっとお洒落なお母さんが食べさせているイメージがありますもんね。

(岩崎先生)是非、食べてくださいね。独自性がある。卸値を生産者の方が決めているトマトは多分世の中にないと思います。

■絶対に安売りしない

(稲吉さん)ルビンズは市場へ価格を設定して、卸しているんですよ。量が多い時も少ない時も。普通だと取引される量が多いと市場の価格は下がるでしょう? 逆に少ないと上がるじゃないですか。それをやらないってことが、ひとつ市場の方は受け入れがたい点がひとつ。