特集

静岡に潜む「異界」とは?〜「魔」への入り口案内〜

連続特集:「異界、静岡の扉」①

東照宮や駿河湾、柿田川円湧水公園など、静岡にもパワースポットと呼ばれる場所が数多く点在しています。「ちょっとここ空気が違うぞ。」と、感じたことはありませんか。その得体の知れないモノの正体って一体なんなんでしょうか?

穏やかで、のんびりとしたイメージの強い静岡。でも実は、想像しているよりもずっと近くに異界への扉はありそうです。そんな少しぞくっとする空間へアクセスするためのヒントを、静岡大学の平野先生にお聞きしてきました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●平野雅彦先生

静岡大学人文社会科学部客員教授。地域と連帯して行う様々なプロジェクトを学生が主体となり企画する授業「情報意匠論」を担当されています。取材中、昔の古い日記帳やチラシのスクラップなど時代を感じる資料も見せてくださいました。先生が淹れてくださったお薦めのお茶も美味しかったです。

平野先生のHP→ http://www.hirano-masahiko.com/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

身近に潜む暗がりに意識を研ぎすます

——静岡って、いつものんびりゆったりしている印象が強いのですが、そんな中にも、なぜか心が穏やかでいられない、見えない何かが待ち構えているような気がしてしまう場所があるとすれば、私たちもそこに触れることはできるのでしょうか?

(平野先生)例えば静岡の歴史を考えようとするときに、どうしても多くの人は徳川家康の頃、江戸時代からの歴史(英雄史観)で考えてしまいがちですよね。でも、静岡で私たちが暮らしているのは、そういう王道の歴史ばかりではなくて、もっとずっと日常的なもの(民衆史観)です。そんな日々の生活の中のふとしたところ、日常の中の間(ま)に私たちは時間の裂け目を感じたり、夕焼けを見て心がざわついたりする。まさにそこには日常で感じられる魔が潜んでいるんですよね。

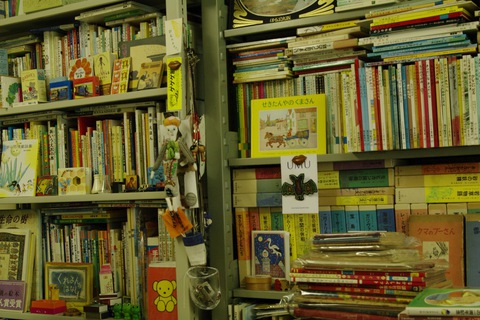

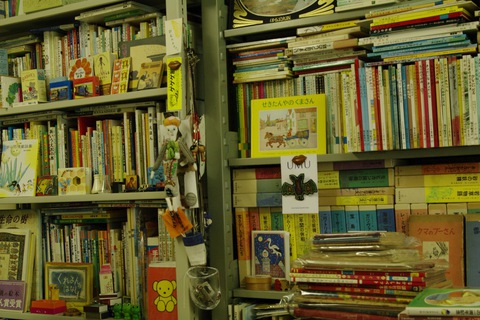

そしてこの魔の気配は昭和の時代まではまだかろうじて生きていたんだと思います。日々の間に、怪しい何かがぱっくりと口を開けているんだという共通感覚は確かにあったのです。そんな時代の感覚を現代で味わうためには、やはり当時のものに触れることが必要です。そこで是非皆さんには、古本屋やそこにある本棚に迷い込んでみることをおすすめします。例えば、当時の日常の記録として古い日記がなぜか売られていたりする。そういうものに触れ、タイムスリップしてその時代の生活を味わうのも良いかもしれません。評価のある程度定まっている歴史、まだ学問的には解明されていない怪しい歴史、そうして今という時代、その間の重層的な広がりを想像したときに、あるところで手を伸ばしても先が見えなくなるようなそんな感覚に陥ってしまう地点がある。そういう怪しい過去につながるタイムトンネルが古本屋にはあるんですよ。

先生の本棚には、研究書・専門書の他、童話や絵本の類がギッシリ。

研究室そのものが古本屋のようで、日常から離れた異空間にいるようでした

他には個人的にですが、帰宅する際に見える静岡独特の風景の中の夕焼けにも魔が潜んでいるように思います。夕焼けって、逢魔時(おうまがどき)、悪魔のような怪しいものたちに出会う時間とも言いますしね。またそれとは別に、地方に残っているお祭りやアートにも私は魔を感じます。お祭りは、今でこそ人を集めるためのイベントになってしまっていることが多々ありますが、もともとはその村の繁栄を願うもので、それは外には出さない非常に閉じたイベントでした。

静岡だけではないのですが、そういうお祭りは地方それぞれの魔が潜むものだったのです。アートについて言えば、アートは日常生活の中で人々を立ち止まらせて考えさせるものです。人を惹きつけるだけでなく、ときとして政治とも深く関わっていくものです。そうやって人々の日常の間(ま)に積極的に切り込んでいくという意味で、アートは魔(性)を感じさせる機能を持っています。

日常の中に漏れ出る魔の気配をキャッチする

——日常の中の間が魔につながっていると考えられるのですね。ただ私たちの世代ではそのように魔へ続く入り口を自ら嗅ぎつけ、見つけていくことが難しいようにも思います。

(平野先生)確かにそれはあるかもしれません。特に戦後から決定的に変わってきたこととして「死」が日常ではなくなってしまったことが挙げられます。毎日大勢の人が亡くなっているのに、皆さん身内くらいでしか死体を見ることがなくなった。今は病院からセレモニーホール、火葬場、寺や教会、墓地という流れが整っているために死をリアルに感じられない。この死が遠くなっていることが魔を見つけにくくしているのではないかと思います。

今は急速に物事が進み、急速に消費されていく、いわゆる効率社会です。そんな生活の中では間(ま)や魔は見つけにくい。だからこそ日常の暗がりに目を向け、耳を傾けることで、スピードを弛め、今ここではない時空が見えてくるのです。そうして色々な考え方や世界観に触れることで、人間が人間らしいスピードを取り戻していけるのではないでしょうか。またそれがその人の厚みを生み出していきます。自分の中に色々なものが入るからこそ重層的な、その人独特の文化形成につながるのだと思います(了)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●話し手:平野雅彦先生

静岡大学人文社会科学部客員教授。

地域と連帯して行う様々なプロジェクトを学生が主体となり企画する授業「情報意匠論」を担当されています。取材中、昔の古い日記帳やチラシのスクラップなど時代を感じる資料も見せてくださいました。先生が淹れてくださったお薦めのお茶も美味しかったです。

平野先生のHP→ http://www.hirano-masahiko.com/

●聞き手・執筆:●静岡大学教育学4年/増田佳奈

学部での専攻は美術・デザイン。『静岡時代』本誌では取材の他、連載企画内の挿絵も担当する。

今回は、インタビュー時間2時間強の取材を、要点を拾いまとめあげた。現在は、卒制にいそしむ毎日。

東照宮や駿河湾、柿田川円湧水公園など、静岡にもパワースポットと呼ばれる場所が数多く点在しています。「ちょっとここ空気が違うぞ。」と、感じたことはありませんか。その得体の知れないモノの正体って一体なんなんでしょうか?

穏やかで、のんびりとしたイメージの強い静岡。でも実は、想像しているよりもずっと近くに異界への扉はありそうです。そんな少しぞくっとする空間へアクセスするためのヒントを、静岡大学の平野先生にお聞きしてきました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●平野雅彦先生

静岡大学人文社会科学部客員教授。地域と連帯して行う様々なプロジェクトを学生が主体となり企画する授業「情報意匠論」を担当されています。取材中、昔の古い日記帳やチラシのスクラップなど時代を感じる資料も見せてくださいました。先生が淹れてくださったお薦めのお茶も美味しかったです。

平野先生のHP→ http://www.hirano-masahiko.com/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

身近に潜む暗がりに意識を研ぎすます

——静岡って、いつものんびりゆったりしている印象が強いのですが、そんな中にも、なぜか心が穏やかでいられない、見えない何かが待ち構えているような気がしてしまう場所があるとすれば、私たちもそこに触れることはできるのでしょうか?

(平野先生)例えば静岡の歴史を考えようとするときに、どうしても多くの人は徳川家康の頃、江戸時代からの歴史(英雄史観)で考えてしまいがちですよね。でも、静岡で私たちが暮らしているのは、そういう王道の歴史ばかりではなくて、もっとずっと日常的なもの(民衆史観)です。そんな日々の生活の中のふとしたところ、日常の中の間(ま)に私たちは時間の裂け目を感じたり、夕焼けを見て心がざわついたりする。まさにそこには日常で感じられる魔が潜んでいるんですよね。

そしてこの魔の気配は昭和の時代まではまだかろうじて生きていたんだと思います。日々の間に、怪しい何かがぱっくりと口を開けているんだという共通感覚は確かにあったのです。そんな時代の感覚を現代で味わうためには、やはり当時のものに触れることが必要です。そこで是非皆さんには、古本屋やそこにある本棚に迷い込んでみることをおすすめします。例えば、当時の日常の記録として古い日記がなぜか売られていたりする。そういうものに触れ、タイムスリップしてその時代の生活を味わうのも良いかもしれません。評価のある程度定まっている歴史、まだ学問的には解明されていない怪しい歴史、そうして今という時代、その間の重層的な広がりを想像したときに、あるところで手を伸ばしても先が見えなくなるようなそんな感覚に陥ってしまう地点がある。そういう怪しい過去につながるタイムトンネルが古本屋にはあるんですよ。

先生の本棚には、研究書・専門書の他、童話や絵本の類がギッシリ。

研究室そのものが古本屋のようで、日常から離れた異空間にいるようでした

他には個人的にですが、帰宅する際に見える静岡独特の風景の中の夕焼けにも魔が潜んでいるように思います。夕焼けって、逢魔時(おうまがどき)、悪魔のような怪しいものたちに出会う時間とも言いますしね。またそれとは別に、地方に残っているお祭りやアートにも私は魔を感じます。お祭りは、今でこそ人を集めるためのイベントになってしまっていることが多々ありますが、もともとはその村の繁栄を願うもので、それは外には出さない非常に閉じたイベントでした。

静岡だけではないのですが、そういうお祭りは地方それぞれの魔が潜むものだったのです。アートについて言えば、アートは日常生活の中で人々を立ち止まらせて考えさせるものです。人を惹きつけるだけでなく、ときとして政治とも深く関わっていくものです。そうやって人々の日常の間(ま)に積極的に切り込んでいくという意味で、アートは魔(性)を感じさせる機能を持っています。

日常の中に漏れ出る魔の気配をキャッチする

——日常の中の間が魔につながっていると考えられるのですね。ただ私たちの世代ではそのように魔へ続く入り口を自ら嗅ぎつけ、見つけていくことが難しいようにも思います。

(平野先生)確かにそれはあるかもしれません。特に戦後から決定的に変わってきたこととして「死」が日常ではなくなってしまったことが挙げられます。毎日大勢の人が亡くなっているのに、皆さん身内くらいでしか死体を見ることがなくなった。今は病院からセレモニーホール、火葬場、寺や教会、墓地という流れが整っているために死をリアルに感じられない。この死が遠くなっていることが魔を見つけにくくしているのではないかと思います。

今は急速に物事が進み、急速に消費されていく、いわゆる効率社会です。そんな生活の中では間(ま)や魔は見つけにくい。だからこそ日常の暗がりに目を向け、耳を傾けることで、スピードを弛め、今ここではない時空が見えてくるのです。そうして色々な考え方や世界観に触れることで、人間が人間らしいスピードを取り戻していけるのではないでしょうか。またそれがその人の厚みを生み出していきます。自分の中に色々なものが入るからこそ重層的な、その人独特の文化形成につながるのだと思います(了)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●話し手:平野雅彦先生

静岡大学人文社会科学部客員教授。

地域と連帯して行う様々なプロジェクトを学生が主体となり企画する授業「情報意匠論」を担当されています。取材中、昔の古い日記帳やチラシのスクラップなど時代を感じる資料も見せてくださいました。先生が淹れてくださったお薦めのお茶も美味しかったです。

平野先生のHP→ http://www.hirano-masahiko.com/

●聞き手・執筆:●静岡大学教育学4年/増田佳奈

学部での専攻は美術・デザイン。『静岡時代』本誌では取材の他、連載企画内の挿絵も担当する。

今回は、インタビュー時間2時間強の取材を、要点を拾いまとめあげた。現在は、卒制にいそしむ毎日。

新しい音楽の創り方〜静岡時代24号『静岡時代の、音楽論』より

今開かれる、静岡パンドラの箱!〜静岡時代12号『静岡魔界探訪』より

静岡時代を残す人【静岡県立中央図書館】〜静岡時代創刊10年記念号「静岡時代ベスト版」

禅問答のように難解な物語の紡ぎ方〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より

文学が先か?音楽が先か?「音」から育てる物語〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」〜

使われるかもしれない“いつか”のためにアーカイブする〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より

今開かれる、静岡パンドラの箱!〜静岡時代12号『静岡魔界探訪』より

静岡時代を残す人【静岡県立中央図書館】〜静岡時代創刊10年記念号「静岡時代ベスト版」

禅問答のように難解な物語の紡ぎ方〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より

文学が先か?音楽が先か?「音」から育てる物語〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」〜

使われるかもしれない“いつか”のためにアーカイブする〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より

Updated:2013年12月20日 特集