時事

回答したら利用すべし!国勢調査活用ガイド

大学生のための「国勢調査」特別ガイダンス!(その2)

10月1日から紙の調査票による回答が始まります。まだ回答していない人も、もう回答した人も、国勢調査がいかに私たちの生活に活かされるのかを統計学の視点からチェックしてみませんか?

今回はGDP統計が主なご専門の、静岡産業大学・経営学部の牧野好洋先生にお話を伺いました。“調査結果は「利用」してこそ活かされる”。データをどのように活用し読み解くのか、その一例もご紹介します!

★前記事⇒

【大学生のための「国勢調査」特別ガイダンス!(その1):大学生のうちに知りたい!「国勢調査」って何ですか?】

■(左)牧野好洋先生

静岡産業大学経営学部教授。専門は、計量経済学、経済統計。現在の主な研究対象はGDP統計。

今回は特別に国勢調査を使ったグラフや分析を準備していただき、調査結果の活用についてレクチャーしていただきました。「地域経済の調査及び活性化」という言い訳のもと、あちらこちらを観光するのが趣味。

■(聞き手・右)鈴木智子

特定非営利活動法人静岡時代代表理事、静岡大学人文社会科学研究科在籍。

人口減少問題が取りざたされるようになってから初の国勢調査のため、その結果で県内の人口構造や移動の傾向がどのようになっているのか興味あり。

――(鈴木)統計学から見た国勢調査とはどのようなものなのでしょうか?

(牧野先生)国勢調査はその名の通り、国の情勢を捉えるものです。経済統計の作成はもちろんですが、衆議院選挙の小選挙区の見直しであるとか、また国が県や市町に配る地方交付税交付金の額を算定するときの根拠に使われています。経済の分野では、GDP統計など経済統計の作成、人の数だけでなく、労働状態も捉える統計でもあり、労働の経済分析にも使われています。

さまざまな統計の基礎になる統計法の条文の中に、直接、基幹統計と明記されているのは2つだけなんです。ひとつは今回の国勢調査と、もうひとつは国民経済計算という統計です。

――(鈴木)国勢調査がここまで手間をかけて行われるのには、全世帯の情報把握という以外にあるのでしょうか?

(牧野先生)統計調査には、標本調査と全数調査の2つの方法があります。標本調査は、母集団から抽出した標本を対象に調査します。一方、全数調査は母集団すべてを対象に調査するということです。国勢調査がなぜ手間も時間もお金もかかる全数調査を行うのかという理由を2つご紹介します。

(牧野先生)一つ目は地域に細かく分けて行っても、精度を保てるようにする狙いがあります。例えば標本調査である家計調査を例に説明しましょう。

家計調査は全国約5,195万世帯のうち、8,821世帯を調査対象とします。全国規模ならこのくらいの数でそれなりに正確な結果が出ると言われているのですが、これを都道府県ごとに割ってみると(仮に調査世帯数を50で割ってみると)、ひとつの県あたり180世帯を調べている計算です。静岡県だけでも約140万世帯ありますから、とても少ないですね。ですから、地域ごとに細かく見ると、とたんにデータが粗くなってしまうんです。

もう一つは根本的な話ですが、他の統計は多くが標本調査です。一部の人を選んで調査する際には、標本に偏りが生じてしまうのを避けるために、各市町の人口構造に合わせた抽出を行うんですが、そのときの構成を捉える基準が“国勢調査”によってわかるんです。

具体的な数字を見ると、国勢調査がなぜ全数調査の必要があるのかうなずけます

――(鈴木)重要な統計が精度を保って行われる裏には、必ずと言っていいほど国勢調査の結果が反映されているんですね。

(牧野先生)そうです。なので国勢調査の結果が歪んでいたら、他の調査もゆがんでしまいます。私も学生には「国勢調査には答えましょう」って言ってしまいますね(笑)。

―-(鈴木)人口の動向や労働状況に関する基本的な情報が得られる国勢調査ですが、具体的にこの結果をどう使うことができるのでしょうか。

(牧野先生)ではせっかくなので、どんな研究や分析ができるのかを2つ紹介しますね。

一つは地域の人口構造です。全国の分析と地域の分析を比べたときに、どちらが大変かと言うと、私は地域の分析の方が難しいように思います。それはなぜかと言うと、「人が動いてしまうから」です。引っ越しや仕事で人の移動も激しいので、意外と難しいんです。

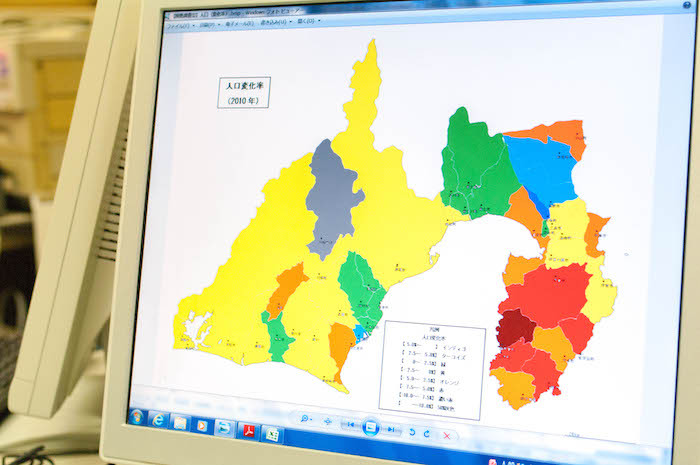

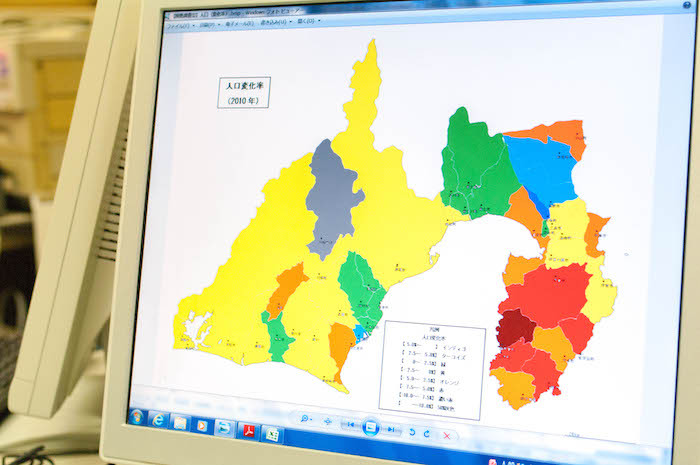

青やグリーンは人口がプラスに変化していた地域、反対に赤が濃いほど人口がマイナスに変化した地域です。もっとも減少に変化したところは灰色で示されています

(牧野先生)写真は、2005年と2010年の調査を比べた人口変化率を見ています。新しい方から古い方を引いて、古い方で割ると変化率が出ます。長泉町は5%増えていますね。2.5~5%増えているのが裾野・御殿場・吉田町ですね。

――(鈴木)今年の調査で全国や市町の人口の最新状況がわかると思うと、とても興味がわきますね。

(牧野先生)そうですね、大震災をまたいでの調査ということでもありますので、どのような影響があるのかは注視したいですね。

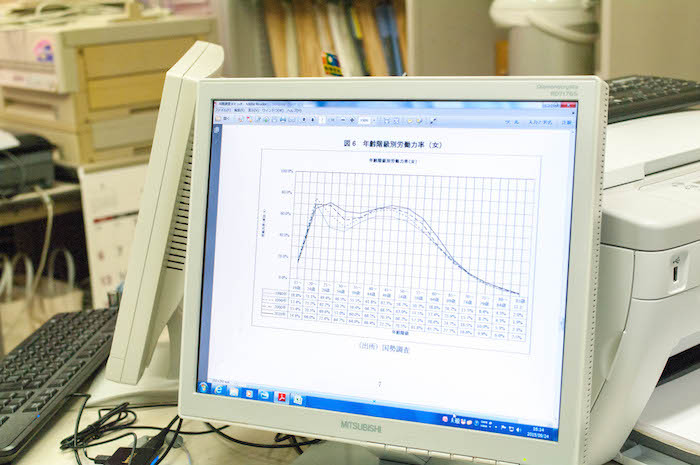

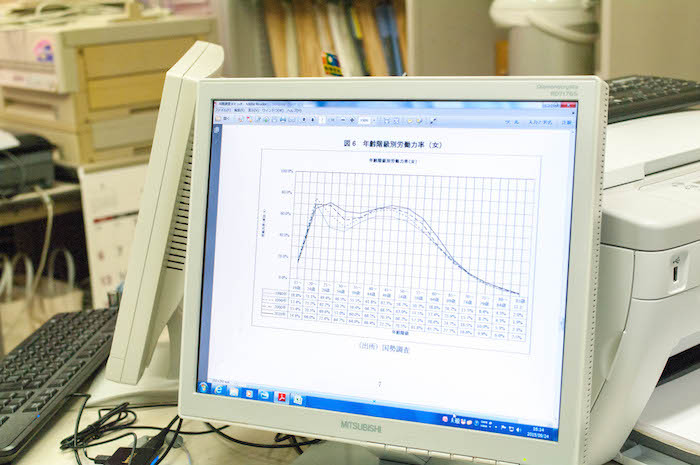

(牧野先生)もう一つですが、国勢調査は“働き方”も捉えているんです。例えば、25~35歳の労働実態の把握もひとつ興味深いテーマだと思います。その年齢層は、かつては結婚や出産、育児のため、仕事をしない女性が増えるところでした。労働力率は、その年齢の何パーセントの人が働く意志を持っているかを示します。失業していても働く意志があれば「働く意志あり」と見なします。

国勢調査の結果を年代ごと比較することで、女性のキャリア形成の傾向の変化も読み解ける

(牧野先生)写真のグラフは1980年から2010年までの10年ごとの年齢別労働力率を出したものです(写真は女性の労働変化率)。男性は一番下の線が2010年のものですが、それより前の調査結果よりも年々下がってきていますね(笑)。

反対に写真にもあるように、女性の働く意思は2010年、25歳以上がこれまでの調査で最も高く出ています。かつてはM字カーブが激しかったものが、近年では、なだらかな曲線を描くようになってきました。これを静岡県と全国で比べるのも面白いですよ。男女とも全国値より高くなりますので、その分静岡県の人は働く意欲が高いともとれますね。

――(鈴木)あとは産業構造とこの労働力率が示す労働力がマッチするとより良いですよね。他の統計と組み合わせて分析すると、国勢調査の結果も多様な用い方や読み解き方ができそうです。

(牧野先生)そうですよ。今回紹介したのはほんの2例ですが、これだけでもその先のより具体的な研究や調査ができると思います。今回の国勢調査ではじめて回答する大学生の方が多いと思いますが、「協力」したら、次は「利用」してみることをおススメします。統計って、使われなくては意味がないですから、ぜひこれを機会に統計に接してもらえたら嬉しいですね。

またデータを読み解く際に、私は歴史観が大切だと思います。様々なテーマを時代ごと比較する際には、なにか特徴的な結果が出ている背景は何なのか、自分なりに分析するためには必要な力だと思います。

あとは統計って数字で表れるものですから「結果のひとりあるき」になりがちな点には注意して、読み解く力を身につけてほしいです。

♦︎国勢調査についてもっと詳しく知ろう!

10月1日から紙の調査票による回答が始まります。まだ回答していない人も、もう回答した人も、国勢調査がいかに私たちの生活に活かされるのかを統計学の視点からチェックしてみませんか?

今回はGDP統計が主なご専門の、静岡産業大学・経営学部の牧野好洋先生にお話を伺いました。“調査結果は「利用」してこそ活かされる”。データをどのように活用し読み解くのか、その一例もご紹介します!

★前記事⇒

【大学生のための「国勢調査」特別ガイダンス!(その1):大学生のうちに知りたい!「国勢調査」って何ですか?】

■(左)牧野好洋先生

静岡産業大学経営学部教授。専門は、計量経済学、経済統計。現在の主な研究対象はGDP統計。

今回は特別に国勢調査を使ったグラフや分析を準備していただき、調査結果の活用についてレクチャーしていただきました。「地域経済の調査及び活性化」という言い訳のもと、あちらこちらを観光するのが趣味。

■(聞き手・右)鈴木智子

特定非営利活動法人静岡時代代表理事、静岡大学人文社会科学研究科在籍。

人口減少問題が取りざたされるようになってから初の国勢調査のため、その結果で県内の人口構造や移動の傾向がどのようになっているのか興味あり。

統計学から見る「国勢調査」

――(鈴木)統計学から見た国勢調査とはどのようなものなのでしょうか?

(牧野先生)国勢調査はその名の通り、国の情勢を捉えるものです。経済統計の作成はもちろんですが、衆議院選挙の小選挙区の見直しであるとか、また国が県や市町に配る地方交付税交付金の額を算定するときの根拠に使われています。経済の分野では、GDP統計など経済統計の作成、人の数だけでなく、労働状態も捉える統計でもあり、労働の経済分析にも使われています。

さまざまな統計の基礎になる統計法の条文の中に、直接、基幹統計と明記されているのは2つだけなんです。ひとつは今回の国勢調査と、もうひとつは国民経済計算という統計です。

――(鈴木)国勢調査がここまで手間をかけて行われるのには、全世帯の情報把握という以外にあるのでしょうか?

(牧野先生)統計調査には、標本調査と全数調査の2つの方法があります。標本調査は、母集団から抽出した標本を対象に調査します。一方、全数調査は母集団すべてを対象に調査するということです。国勢調査がなぜ手間も時間もお金もかかる全数調査を行うのかという理由を2つご紹介します。

まちづくりにははずせない『最新データ』を調べてます

(牧野先生)一つ目は地域に細かく分けて行っても、精度を保てるようにする狙いがあります。例えば標本調査である家計調査を例に説明しましょう。

家計調査は全国約5,195万世帯のうち、8,821世帯を調査対象とします。全国規模ならこのくらいの数でそれなりに正確な結果が出ると言われているのですが、これを都道府県ごとに割ってみると(仮に調査世帯数を50で割ってみると)、ひとつの県あたり180世帯を調べている計算です。静岡県だけでも約140万世帯ありますから、とても少ないですね。ですから、地域ごとに細かく見ると、とたんにデータが粗くなってしまうんです。

もう一つは根本的な話ですが、他の統計は多くが標本調査です。一部の人を選んで調査する際には、標本に偏りが生じてしまうのを避けるために、各市町の人口構造に合わせた抽出を行うんですが、そのときの構成を捉える基準が“国勢調査”によってわかるんです。

具体的な数字を見ると、国勢調査がなぜ全数調査の必要があるのかうなずけます

――(鈴木)重要な統計が精度を保って行われる裏には、必ずと言っていいほど国勢調査の結果が反映されているんですね。

(牧野先生)そうです。なので国勢調査の結果が歪んでいたら、他の調査もゆがんでしまいます。私も学生には「国勢調査には答えましょう」って言ってしまいますね(笑)。

―-(鈴木)人口の動向や労働状況に関する基本的な情報が得られる国勢調査ですが、具体的にこの結果をどう使うことができるのでしょうか。

(牧野先生)ではせっかくなので、どんな研究や分析ができるのかを2つ紹介しますね。

一つは地域の人口構造です。全国の分析と地域の分析を比べたときに、どちらが大変かと言うと、私は地域の分析の方が難しいように思います。それはなぜかと言うと、「人が動いてしまうから」です。引っ越しや仕事で人の移動も激しいので、意外と難しいんです。

青やグリーンは人口がプラスに変化していた地域、反対に赤が濃いほど人口がマイナスに変化した地域です。もっとも減少に変化したところは灰色で示されています

(牧野先生)写真は、2005年と2010年の調査を比べた人口変化率を見ています。新しい方から古い方を引いて、古い方で割ると変化率が出ます。長泉町は5%増えていますね。2.5~5%増えているのが裾野・御殿場・吉田町ですね。

――(鈴木)今年の調査で全国や市町の人口の最新状況がわかると思うと、とても興味がわきますね。

(牧野先生)そうですね、大震災をまたいでの調査ということでもありますので、どのような影響があるのかは注視したいですね。

静岡県は労働力天国? 国勢調査でわかる、静岡県人の“働く姿勢”

(牧野先生)もう一つですが、国勢調査は“働き方”も捉えているんです。例えば、25~35歳の労働実態の把握もひとつ興味深いテーマだと思います。その年齢層は、かつては結婚や出産、育児のため、仕事をしない女性が増えるところでした。労働力率は、その年齢の何パーセントの人が働く意志を持っているかを示します。失業していても働く意志があれば「働く意志あり」と見なします。

国勢調査の結果を年代ごと比較することで、女性のキャリア形成の傾向の変化も読み解ける

(牧野先生)写真のグラフは1980年から2010年までの10年ごとの年齢別労働力率を出したものです(写真は女性の労働変化率)。男性は一番下の線が2010年のものですが、それより前の調査結果よりも年々下がってきていますね(笑)。

反対に写真にもあるように、女性の働く意思は2010年、25歳以上がこれまでの調査で最も高く出ています。かつてはM字カーブが激しかったものが、近年では、なだらかな曲線を描くようになってきました。これを静岡県と全国で比べるのも面白いですよ。男女とも全国値より高くなりますので、その分静岡県の人は働く意欲が高いともとれますね。

――(鈴木)あとは産業構造とこの労働力率が示す労働力がマッチするとより良いですよね。他の統計と組み合わせて分析すると、国勢調査の結果も多様な用い方や読み解き方ができそうです。

(牧野先生)そうですよ。今回紹介したのはほんの2例ですが、これだけでもその先のより具体的な研究や調査ができると思います。今回の国勢調査ではじめて回答する大学生の方が多いと思いますが、「協力」したら、次は「利用」してみることをおススメします。統計って、使われなくては意味がないですから、ぜひこれを機会に統計に接してもらえたら嬉しいですね。

またデータを読み解く際に、私は歴史観が大切だと思います。様々なテーマを時代ごと比較する際には、なにか特徴的な結果が出ている背景は何なのか、自分なりに分析するためには必要な力だと思います。

あとは統計って数字で表れるものですから「結果のひとりあるき」になりがちな点には注意して、読み解く力を身につけてほしいです。

♦︎国勢調査についてもっと詳しく知ろう!

合い言葉は『スマート国勢調査』!

【「国勢調査」のスケジュール】

・紙の調査票の配布期間 9月26日(土)~9月30日(水)

※インターネット回答されなかった方に配布されます。

・紙の調査票の調査員への提出 10月1日(木)~10月7日(水)

【もっと詳しく知りたい人へ!】

・国勢調査キャンペーンサイトhttp://kokusei2015.stat.go.jp/index.html

・総務省統計局http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/

【「国勢調査」のスケジュール】

・紙の調査票の配布期間 9月26日(土)~9月30日(水)

※インターネット回答されなかった方に配布されます。

・紙の調査票の調査員への提出 10月1日(木)~10月7日(水)

【もっと詳しく知りたい人へ!】

・国勢調査キャンペーンサイトhttp://kokusei2015.stat.go.jp/index.html

・総務省統計局http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/

しずおか未来会議を終えて〜考える消費者へ

「大学生のための“生きるスキルアップ講座”開催!」

大学生による介護の授業化計画〜教養のための介護入門(3)

特別講義!〜介護福祉の捉え方〜教養のための介護入門(2)

静岡県「ひとり1改革運動」表彰事例を直撃! “県行政改革”のポイントとは?

静岡県の地域福祉を考える!地域福祉基本計画策定会議:学生座談会

「大学生のための“生きるスキルアップ講座”開催!」

大学生による介護の授業化計画〜教養のための介護入門(3)

特別講義!〜介護福祉の捉え方〜教養のための介護入門(2)

静岡県「ひとり1改革運動」表彰事例を直撃! “県行政改革”のポイントとは?

静岡県の地域福祉を考える!地域福祉基本計画策定会議:学生座談会

Updated:2015年09月30日 時事