時事

静岡県の地域福祉を考える!地域福祉基本計画策定会議:学生座談会

静岡市地域福祉計画:市民策定グループに参加した県内大学の学生たち

静岡市では平成27年3月に、市民ひとりひとりが役割を担い、協働することで、新たな共助の仕組みをつくることを目指した「第3次静岡市地域福祉計画」を策定しました。この計画を策定するために、市は有識者や専門家だけでなく、静岡県内の大学生が出席する「市民策定グループ」を組織し、地域福祉についてどう考えるか、意見を交わしてきました。今回は、策定会議に参加した大学生の皆さんと一緒に「静岡市地域福祉計画市民策定グループ活動を振り返って」というテーマで座談会を行いました。この座談会では、静岡県立短期大学部社会福祉学科専任講師の鈴木俊文先生と静岡市職員・福祉総務課の深澤さんをむかえ、地域福祉計画の現状や課題を改めて掘り下げていきます。福祉の専門知識があるなしに関わらず、実は私たちの暮らしと密接につながっている地域福祉。まずは地域と人のつながりを、みなさんも一緒に考えてみませんか?

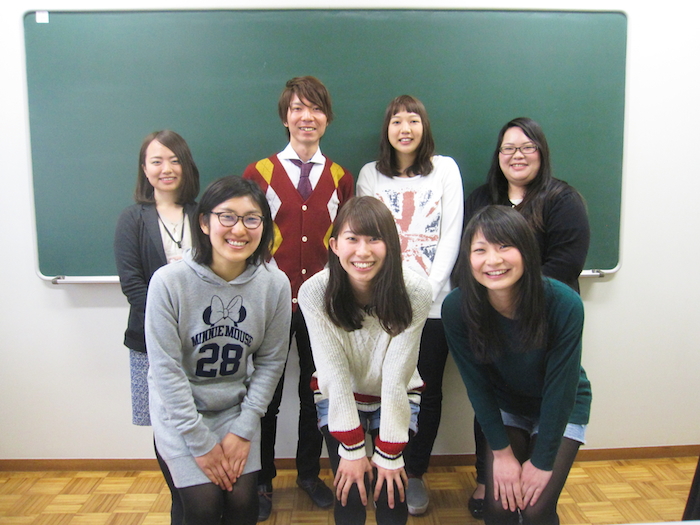

【座談会参加者】

◎鈴木俊文先生(下写真:上段左から2人目)

静岡県立大学短期大学部 社会福祉学科専任講師。

日本福祉大学健康科学部兼任講師。

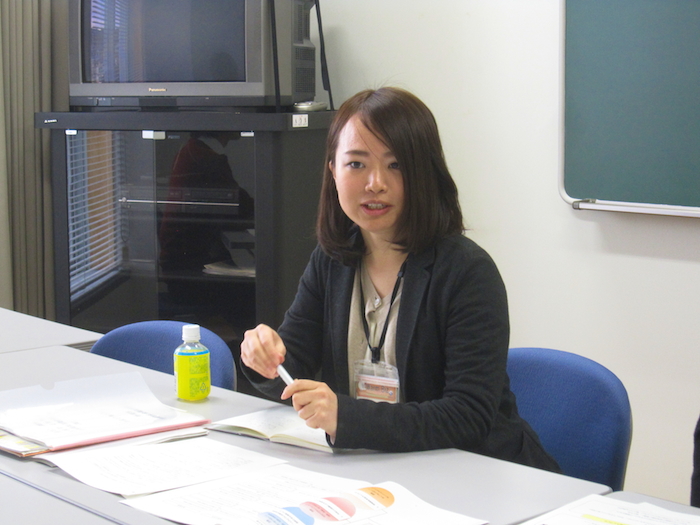

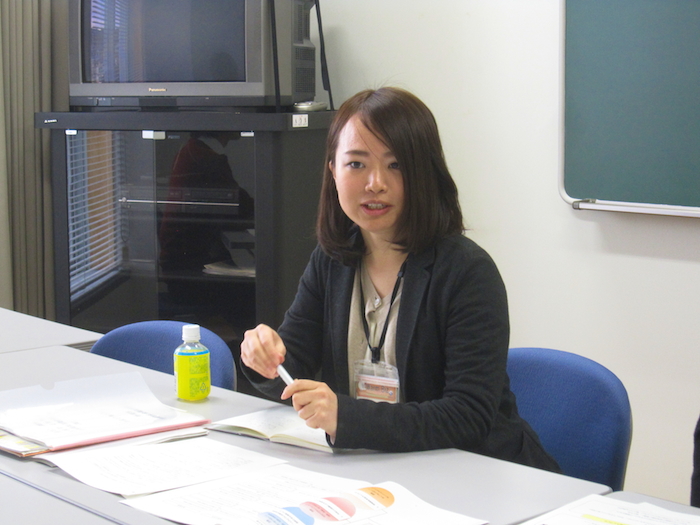

◎深澤さん(下写真:上段左)

市役所入所時に、母親が福祉施設の事務員というつながりで福祉に関する部署を希望。

■静岡市地域福祉基本計画の概要はコチラ

【学生】

◎中田百合子さん(写真:下段左)

静岡県立大学短期大学部所属。

策定会議参加後、自分とつながりの深い地域福祉の取り組みを知り、考え方が180度変わったそうです。

◎中村風美さん(写真:上段左から3人目)

静岡県立大学短期大学部所属。

今回の座談会で策定会議を改めて振り返り、現状や知識をより深めることができたらいい!と座談会に臨みました。

◎櫻井美里さん(写真:下段中央)

静岡英和学院大学所属

社会福祉士の資格をとるため一環として会議に参加。しかし実際に周りの方の意見を聞いて、私たちが何を考えるべきなのか、捉え直すことができたそうです。

◎小久保遥香さん(写真:下段右)

静岡県立大学短期大学部所属。

地域福祉計画に参加したが、まだまだわからないことがあったそう。今回の座談会ではできる限り、思ったことを伝えていきたいと意気込み十分です。

◎成田光彩さん(写真:上段右)

静岡英和学院大学所属

策定会議後、地域の方と交流や取り組みに積極的に参加。世代関係なく交流することが面白いと思うようになったそうです。

■”福祉”という言葉は介護だけじゃない。地域福祉計画ってなんでしょう?

▲第3次静岡市地域福祉計画策定会議の様子。

鈴木先生:今回みなさんには、地域福祉計画策定会議に静岡市で生活している「大学生」という立場で「参加してもらいましたが、そもそも地域福祉計画とはどんな取り組みだと思うか、みなさんの考えを教えてもらってもいいですか?

櫻井美里さん(以下:櫻井):静岡市が取り組む、「地域の課題を地域の力で解決するための福祉事業計画」でしょうか。

成田光彩さん(以下:成田):個人的に、地域福祉計画は「静岡市が行う福祉事業のおおまかな道筋、ガイドライン」というイメージでした。

中村風美さん(以下:中村):私は、「いかに地域の方たちが暮らしやすくなるか」を市民目線で考えていく取り組みなのではないかなと考えています。

中田百合子さん/小久保遥香さん(以下:中田/小久保):私も、中村さんと同じイメージです。

鈴木先生:では、深澤さんはいかがでしょうか?

深澤さん(以下:深澤):私がはじめてこの計画に関わった時は、例えば行政がつくるものが地域福祉計画で、社会福祉協議会がつくるものが地域福祉活動計画といった、制度上の話であり、自分の生活にどう関わるかイメージがわきにくく感じました。

鈴木先生:みなさんが言うように、地域福祉計画は行政や民間が関わり、年齢や立場、障害者、健常者といった区別なく、自分たちが暮らしやすい地域社会をつくるための目標を掲げた指針です。では、その地域福祉計画がつくられた具体的な背景を、深澤さんにおさらいしてもらいましょう。

深澤さん:地域福祉計画は、現在の日本をとりまく人口減少や高齢化社会の課題と深く結びついています。現代と比較すると、かつての日本は3世帯で生活することが当たり前だったり、隣近所との交流が盛んだったりしましたよね。地域の中で何か問題があれば、家族に限らず、隣近所のコミュニティで助けあったりするなど、人と人のつながりによって解決できる術がたくさんありました。翻って今は、そもそも人口自体が減っていること、また静岡市の高齢化率は平成26年度にはおよそ27%まで上がっています。さらに、日常生活で感じる不安要素を調査した際には、経済的な不安を抱えている人が年々増加していることがわかりました。そのような社会背景には、家族の分散化や一人暮らしの方が増えてきたことが関係していると考えられます。現代の課題は、地域や住民同士の支え合いや交流の希薄化に起因するものが多くあります。

今回の計画は、静岡市内の自治会や町内会、民生委員、そして、ボランティア、NPO法人などで活動されている方々に協力してもらいながら、地域の支え合いの力を伸ばしていきたいという目標が基になった指針です。

計画には、公助、共助、自助の3本柱を据えています。公助にあたるものを行政が行っています。たとえば、専門的な支援として、児童相談所など相談機関の運営などを行うこと。共助は、自治会など地域の活動に取り組んでいる方々の助け合いの力です。自助は、自分たちが地域の課題に対して興味・関心をもち、行動につなげること。その3つをうまく重ねていき、地域での困りごとや課題の解決にいっしょに取り組んでいこうという考えが、地域福祉計画と地域福祉活動計画の策定背景です。

櫻井:今回、専門職の方や施設関係者のみなさんが集まる中に、私たち学生が参加した理由は何かあるのでしょうか?学生の立場で参加するということだったので、自分が学んでいることから発言しなければいけないのかなと色々考えて、実は発言しづらかったんです。でも、「わからないことはわからないって言えばいいし、等身大の意見を言えばいい。だから学生枠がつくられたんじゃないか」って家族に言われて。少し考え方が変わった部分もあったんです。

深澤さん:今回、市民策定グループをつくった過程には有識者の方々から、「ぜひ、若い世代の意見も取り入れたい」という声がありました。私たち行政としても、若い方からの意見を掬えないことが課題でした。ですので今回は学生枠を設けて、みなさんに参加してもらった経緯があります。

地域福祉計画というのは、子どもから高齢者の方まで、地域に暮らす人全員が関わる取り組みのひとつです。ですので、専門や知識のある方だけがわかるようなものにはしたくなかった。桜井さんの言うように、わからないことをわからないと言ってもらうことは嬉しかったです。たくさんの市民の方の意見を汲み取って、誰にでもわかるような指針を目指していきたいと考えています。

会議の進行も考えどころで、みなさんの意見を聞いていく中で学ぶこともあったので、次回もし機会があれば、今回の反省や解決策を反映していきたいと思いましたね。

中田:私たちがわからないことは他の大学生もわからないことだと思います。だからこそ、そのことをちゃんと言葉にして言った方が、職員や有識者の方々に理解してもらえるんじゃないかと感じました。

小久保:深澤さんからみて、私たち大学生の意見はどうだったのでしょうか?

深澤さん:参考になった意見はたくさんありましたよ。中でも、計画の3つの基本目標の達成の度合いを判断するためにはどのような指標がよいか、というディスカッションをしたとき「(行政から提案のあった指標では)市民の意見が反映されていないんじゃない?」とキッパリ言ってくれた学生がいました。私たちはどうしても、行政としてやりやすいような具体的な技術のことにアイデアが固まりすぎてしまうんです。今回の計画は市民の意見が反映されたものでなくてはいけないのに、正直その視点が抜けていました。行政の目になってしまっていたんですね。ですから、改めて考え直されることがありました。

中村:もしかしたら会議の場では、私たち学生が一番市民の目に近かったのかもしれませんね。

鈴木先生:学生のみなさんは、実際に参加した策定会議でどんなことを感じましたか?

中田:当日はA、B、Cのグループに分かれてそれぞれ議論しましたが、参加者の多くが施設の関係者や専門職の方だったので、自分も同等のレベルにたって発言しなくちゃいけないのかと焦ったのが正直な気持ちです。考えていたこともあまり伝えられなかったかな。でも深沢さんがおっしゃったように、この計画は知識のある人たちだけが関わることではないと思ったので、学生の視点からでももっと発言したり、意見したりすることが重要だったのではないかと今は考えています。

成田:私も周りがどんどん発言していくので、入る隙がないと感じました。でも、事前に大学のゼミの先生から前回の資料を渡されて予習していて、ある程度の情報が入っていたのが役立ちました。

大学の学びや今回の策定会議も含めて考えると、例えば自分がまちを歩いているときに「ここバリアフリーじゃないな」なんて、高齢者や障害者の方々の目線をもつようになりました。大学では普段の勉強や実習を通して、いろんな視点で考えることができたり、根拠や目的などいろんなことを考えられるようになりました。あと、自分が福祉施設で働いていたときのことも改めて振り返ったり。福祉的な目線がより強まった気がします。

鈴木先生:では、いま振り返ったときに、地域福祉計画と自分たちの生活が結びついたこと、気づいたことって何かあるかな?

櫻井:私は地元の地域で行われる季節の行事によく参加するんですが、毎年、子どもの数が減っているなと感じています。

中田:私はこれまで引っ越しが多くて、地域やご近所との関係性の意識は常にもっていました。実家にいたときは交流も多く地域とのつながりを感じましたが、引っ越し先ではまったくなかったこともあります。そういう状況になると、なんとなく地域の関わり合いが希薄化したのかなあと思いますね。

鈴木先生:今、「希薄化」という言葉がでましたが、これは以前より社会福祉で問題になっていることなんです。地域や人びととのつながりなどの希薄化が、極端にあらわれた社会の一面を「無縁社会」としてテレビ等で取り上げられることも増えてきました。今、日本では「一週間誰とも話さない」という人が3~4%いるという報告もあります。驚きの結果ですよね。昔ならば家庭内でも近所同士でも、支え助け合いできたことが、現在では出来なくなりつつある。つまり、地域やコミュニティの形が昔とはまったく違う形になってきているんです。

成田:たしかに、私の実家も近所の方たちと仲がよかったですが、引っ越し先でのご近所付き合いはないに等しいですね。自治会とかも何をやっているのかわからないです。考えてみるとここ10年くらいのことなのに、人との関わり方には大きな変化があるんですね。

深澤さん:自治会の方たちは一生懸命活動しているのですが、なかなか地域の方に想いが届かない現状はあります。さらにいえば、最初から地域とのつながりを拒否している方々もいます。同じ場所に何世代も続いて暮らしていると、もしかしたら気づかないことがあるかもしれません。一方で、新しい土地に越して来た方々は、良くもわるくも地域のつながりに対してのアンテナが敏感に働くのかもしれません。

中村:地域の行事には高齢者の方も子どもたちも集まるじゃないですか。そういうイベントは世代関係なく、たくさんの人が集まる理由になっているので、情報が広く伝わればつながりも生まれてくるのではないかなと思うんですけどね。

小久保:地域福祉計画の中には、地域参画のテーマも含まれていますしね。それに、人が集まる場所も増えたらいいです。公民館とか公園とか、地域の施設開放など、集まりやすい環境がどんどんひらかれていくといいなと思います。

深澤さん:そうですね。また個人的には、地域に限らず、その人が孤立していなければいいのではないかと感じることがあります。別のつながり方として、大学生や小学生などの、若い方たちとの交流が深まれば、地域のつながりとは別に、出来ることもあるのではないかと思っています。行政として地域の方々に全て指示して支援するのか、地域の方たちが自分たちの気付きの中で行動した方がいいのか。それぞれメリット、デメリットがありますし、そのバランスの取り方も地域福祉計画の中で考えていけたらいいです。

鈴木先生:最後に、今回の座談会や地域福祉計画市民策定グループ会議での活動を通じて、今後、自分が地域に対してできそうなことや協力したいと思っていることなどはありますか?

櫻井:さきほど話した地域の行事には同年代の友達も多く参加していて、時々プチ同窓会みたいになるんです。ですから、今度は自分たちが幹事のような役割に代わって、地域の子どもたちからお年寄りまでのネットワークを広げられたらいいなと考えています。今の私たちのような関係性や環境を、次の世代の子たちにも真似してもらえたら嬉しいですね。

中村:この前、家に帰れず困っていた独り暮らしの方を自宅まで送ったことがあって。その方は認知症だったのですが、以前大学で学んだことが活きて、センターに電話したり協力を仰げたりすることが、迷いなくできました。今、自分が持っている知識や経験を使って、困っている方々を助けることができたらいいなと思います。心配なことがあれば、然るべきところに連絡するとか、気付いたらすぐ行動することはできると考えています。

中田:私はボランティアや地域の取り組みに参加しながら、人とつながりを広げていき、また大事にしていきたいと思います。

成田:私もボランテイアで活動していきたいと考えています。ちょうど今、グループに入っているのですが、時間がとれず、なかなか参加できていないのを変えていきたい。自治会や地区のイベントにも加わっていきたいです。

小久保:今後は、今とは違う場所での生活に変わるので、積極的に周りの人との関わり合いを深めていきたいですね。挨拶が大事なので、まずはそこから始めたいと思います。

深澤さん:少し話は逸れますが、地域福祉の研修会に参加したとき、講師の方に「あなたは一人暮らしをしています。調理をした後、家をでたけれど、火がついたままかもしれない。そのときに、何人に助けを求められますか?」と聞かれたことが印象に残っています。つまり自分の周りの人との関係性を捉えなおさせる質問だったのですが。みなさんはどうですか?

身近な生活と地域福祉計画はつながりがあるので、自分の出発点を大事にして、自分ができることを、この計画を通じて考えていってもらえたらと思いました。みなさんも、誰かの助けによって支えられていることがありますよね。まずはみなさんが、挨拶や隣の人との関わりを大事にしようという意識を持っていてもらえれば、私は嬉しいです。

鈴木先生:自分がやってみようと思わなければつながりは生まれないものなので、まずは身近な関係の中で、地域との交流やふれあいの幅を広げていけるといいですよね。

櫻井:私は、大学の実習やボランティア活動で出会った、色んな年代、背景をもつ方との関わりの中で、自分が少しずつ変わっていっていることを実感しました。以前は自分に自信がなかったのですが、関わった人たちから感謝されたり、ありがとうと言われると自信がつき、自分にもやれることがあるのかなと考えることができたんです。地域や人とのつながりの中で、「自分自身が変われる」といったメリットがあるということも、一緒に伝えられるといいなと思います。

深澤さん:皆さんからのご協力をいただいて、計画が策定できました。今度は、今回の「策定グループ」を「推進グループ」に進化させ、この推進グループにも大学生の皆さんにも参加していただきます。今後も市民の皆さんと一緒に、地域福祉の推進に取り組んでいきます。

静岡市では平成27年3月に、市民ひとりひとりが役割を担い、協働することで、新たな共助の仕組みをつくることを目指した「第3次静岡市地域福祉計画」を策定しました。この計画を策定するために、市は有識者や専門家だけでなく、静岡県内の大学生が出席する「市民策定グループ」を組織し、地域福祉についてどう考えるか、意見を交わしてきました。今回は、策定会議に参加した大学生の皆さんと一緒に「静岡市地域福祉計画市民策定グループ活動を振り返って」というテーマで座談会を行いました。この座談会では、静岡県立短期大学部社会福祉学科専任講師の鈴木俊文先生と静岡市職員・福祉総務課の深澤さんをむかえ、地域福祉計画の現状や課題を改めて掘り下げていきます。福祉の専門知識があるなしに関わらず、実は私たちの暮らしと密接につながっている地域福祉。まずは地域と人のつながりを、みなさんも一緒に考えてみませんか?

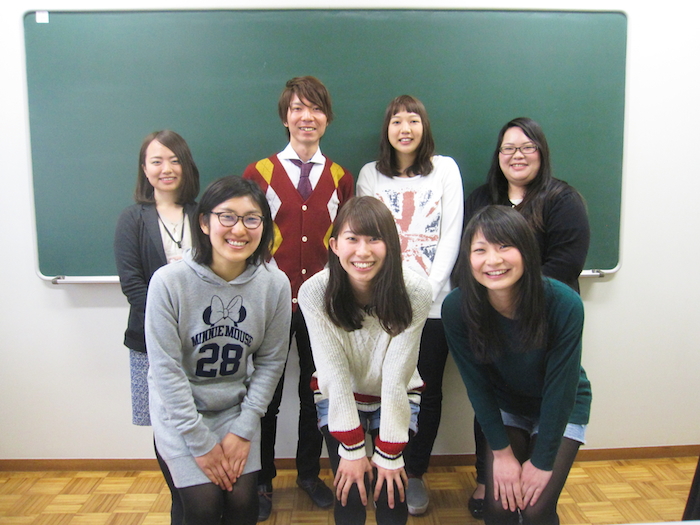

【座談会参加者】

◎鈴木俊文先生(下写真:上段左から2人目)

静岡県立大学短期大学部 社会福祉学科専任講師。

日本福祉大学健康科学部兼任講師。

◎深澤さん(下写真:上段左)

市役所入所時に、母親が福祉施設の事務員というつながりで福祉に関する部署を希望。

■静岡市地域福祉基本計画の概要はコチラ

【学生】

◎中田百合子さん(写真:下段左)

静岡県立大学短期大学部所属。

策定会議参加後、自分とつながりの深い地域福祉の取り組みを知り、考え方が180度変わったそうです。

◎中村風美さん(写真:上段左から3人目)

静岡県立大学短期大学部所属。

今回の座談会で策定会議を改めて振り返り、現状や知識をより深めることができたらいい!と座談会に臨みました。

◎櫻井美里さん(写真:下段中央)

静岡英和学院大学所属

社会福祉士の資格をとるため一環として会議に参加。しかし実際に周りの方の意見を聞いて、私たちが何を考えるべきなのか、捉え直すことができたそうです。

◎小久保遥香さん(写真:下段右)

静岡県立大学短期大学部所属。

地域福祉計画に参加したが、まだまだわからないことがあったそう。今回の座談会ではできる限り、思ったことを伝えていきたいと意気込み十分です。

◎成田光彩さん(写真:上段右)

静岡英和学院大学所属

策定会議後、地域の方と交流や取り組みに積極的に参加。世代関係なく交流することが面白いと思うようになったそうです。

■”福祉”という言葉は介護だけじゃない。地域福祉計画ってなんでしょう?

▲第3次静岡市地域福祉計画策定会議の様子。

鈴木先生:今回みなさんには、地域福祉計画策定会議に静岡市で生活している「大学生」という立場で「参加してもらいましたが、そもそも地域福祉計画とはどんな取り組みだと思うか、みなさんの考えを教えてもらってもいいですか?

櫻井美里さん(以下:櫻井):静岡市が取り組む、「地域の課題を地域の力で解決するための福祉事業計画」でしょうか。

成田光彩さん(以下:成田):個人的に、地域福祉計画は「静岡市が行う福祉事業のおおまかな道筋、ガイドライン」というイメージでした。

中村風美さん(以下:中村):私は、「いかに地域の方たちが暮らしやすくなるか」を市民目線で考えていく取り組みなのではないかなと考えています。

中田百合子さん/小久保遥香さん(以下:中田/小久保):私も、中村さんと同じイメージです。

鈴木先生:では、深澤さんはいかがでしょうか?

深澤さん(以下:深澤):私がはじめてこの計画に関わった時は、例えば行政がつくるものが地域福祉計画で、社会福祉協議会がつくるものが地域福祉活動計画といった、制度上の話であり、自分の生活にどう関わるかイメージがわきにくく感じました。

鈴木先生:みなさんが言うように、地域福祉計画は行政や民間が関わり、年齢や立場、障害者、健常者といった区別なく、自分たちが暮らしやすい地域社会をつくるための目標を掲げた指針です。では、その地域福祉計画がつくられた具体的な背景を、深澤さんにおさらいしてもらいましょう。

深澤さん:地域福祉計画は、現在の日本をとりまく人口減少や高齢化社会の課題と深く結びついています。現代と比較すると、かつての日本は3世帯で生活することが当たり前だったり、隣近所との交流が盛んだったりしましたよね。地域の中で何か問題があれば、家族に限らず、隣近所のコミュニティで助けあったりするなど、人と人のつながりによって解決できる術がたくさんありました。翻って今は、そもそも人口自体が減っていること、また静岡市の高齢化率は平成26年度にはおよそ27%まで上がっています。さらに、日常生活で感じる不安要素を調査した際には、経済的な不安を抱えている人が年々増加していることがわかりました。そのような社会背景には、家族の分散化や一人暮らしの方が増えてきたことが関係していると考えられます。現代の課題は、地域や住民同士の支え合いや交流の希薄化に起因するものが多くあります。

今回の計画は、静岡市内の自治会や町内会、民生委員、そして、ボランティア、NPO法人などで活動されている方々に協力してもらいながら、地域の支え合いの力を伸ばしていきたいという目標が基になった指針です。

計画には、公助、共助、自助の3本柱を据えています。公助にあたるものを行政が行っています。たとえば、専門的な支援として、児童相談所など相談機関の運営などを行うこと。共助は、自治会など地域の活動に取り組んでいる方々の助け合いの力です。自助は、自分たちが地域の課題に対して興味・関心をもち、行動につなげること。その3つをうまく重ねていき、地域での困りごとや課題の解決にいっしょに取り組んでいこうという考えが、地域福祉計画と地域福祉活動計画の策定背景です。

櫻井:今回、専門職の方や施設関係者のみなさんが集まる中に、私たち学生が参加した理由は何かあるのでしょうか?学生の立場で参加するということだったので、自分が学んでいることから発言しなければいけないのかなと色々考えて、実は発言しづらかったんです。でも、「わからないことはわからないって言えばいいし、等身大の意見を言えばいい。だから学生枠がつくられたんじゃないか」って家族に言われて。少し考え方が変わった部分もあったんです。

深澤さん:今回、市民策定グループをつくった過程には有識者の方々から、「ぜひ、若い世代の意見も取り入れたい」という声がありました。私たち行政としても、若い方からの意見を掬えないことが課題でした。ですので今回は学生枠を設けて、みなさんに参加してもらった経緯があります。

地域福祉計画というのは、子どもから高齢者の方まで、地域に暮らす人全員が関わる取り組みのひとつです。ですので、専門や知識のある方だけがわかるようなものにはしたくなかった。桜井さんの言うように、わからないことをわからないと言ってもらうことは嬉しかったです。たくさんの市民の方の意見を汲み取って、誰にでもわかるような指針を目指していきたいと考えています。

会議の進行も考えどころで、みなさんの意見を聞いていく中で学ぶこともあったので、次回もし機会があれば、今回の反省や解決策を反映していきたいと思いましたね。

中田:私たちがわからないことは他の大学生もわからないことだと思います。だからこそ、そのことをちゃんと言葉にして言った方が、職員や有識者の方々に理解してもらえるんじゃないかと感じました。

小久保:深澤さんからみて、私たち大学生の意見はどうだったのでしょうか?

深澤さん:参考になった意見はたくさんありましたよ。中でも、計画の3つの基本目標の達成の度合いを判断するためにはどのような指標がよいか、というディスカッションをしたとき「(行政から提案のあった指標では)市民の意見が反映されていないんじゃない?」とキッパリ言ってくれた学生がいました。私たちはどうしても、行政としてやりやすいような具体的な技術のことにアイデアが固まりすぎてしまうんです。今回の計画は市民の意見が反映されたものでなくてはいけないのに、正直その視点が抜けていました。行政の目になってしまっていたんですね。ですから、改めて考え直されることがありました。

中村:もしかしたら会議の場では、私たち学生が一番市民の目に近かったのかもしれませんね。

鈴木先生:学生のみなさんは、実際に参加した策定会議でどんなことを感じましたか?

中田:当日はA、B、Cのグループに分かれてそれぞれ議論しましたが、参加者の多くが施設の関係者や専門職の方だったので、自分も同等のレベルにたって発言しなくちゃいけないのかと焦ったのが正直な気持ちです。考えていたこともあまり伝えられなかったかな。でも深沢さんがおっしゃったように、この計画は知識のある人たちだけが関わることではないと思ったので、学生の視点からでももっと発言したり、意見したりすることが重要だったのではないかと今は考えています。

成田:私も周りがどんどん発言していくので、入る隙がないと感じました。でも、事前に大学のゼミの先生から前回の資料を渡されて予習していて、ある程度の情報が入っていたのが役立ちました。

大学の学びや今回の策定会議も含めて考えると、例えば自分がまちを歩いているときに「ここバリアフリーじゃないな」なんて、高齢者や障害者の方々の目線をもつようになりました。大学では普段の勉強や実習を通して、いろんな視点で考えることができたり、根拠や目的などいろんなことを考えられるようになりました。あと、自分が福祉施設で働いていたときのことも改めて振り返ったり。福祉的な目線がより強まった気がします。

鈴木先生:では、いま振り返ったときに、地域福祉計画と自分たちの生活が結びついたこと、気づいたことって何かあるかな?

櫻井:私は地元の地域で行われる季節の行事によく参加するんですが、毎年、子どもの数が減っているなと感じています。

中田:私はこれまで引っ越しが多くて、地域やご近所との関係性の意識は常にもっていました。実家にいたときは交流も多く地域とのつながりを感じましたが、引っ越し先ではまったくなかったこともあります。そういう状況になると、なんとなく地域の関わり合いが希薄化したのかなあと思いますね。

鈴木先生:今、「希薄化」という言葉がでましたが、これは以前より社会福祉で問題になっていることなんです。地域や人びととのつながりなどの希薄化が、極端にあらわれた社会の一面を「無縁社会」としてテレビ等で取り上げられることも増えてきました。今、日本では「一週間誰とも話さない」という人が3~4%いるという報告もあります。驚きの結果ですよね。昔ならば家庭内でも近所同士でも、支え助け合いできたことが、現在では出来なくなりつつある。つまり、地域やコミュニティの形が昔とはまったく違う形になってきているんです。

成田:たしかに、私の実家も近所の方たちと仲がよかったですが、引っ越し先でのご近所付き合いはないに等しいですね。自治会とかも何をやっているのかわからないです。考えてみるとここ10年くらいのことなのに、人との関わり方には大きな変化があるんですね。

深澤さん:自治会の方たちは一生懸命活動しているのですが、なかなか地域の方に想いが届かない現状はあります。さらにいえば、最初から地域とのつながりを拒否している方々もいます。同じ場所に何世代も続いて暮らしていると、もしかしたら気づかないことがあるかもしれません。一方で、新しい土地に越して来た方々は、良くもわるくも地域のつながりに対してのアンテナが敏感に働くのかもしれません。

中村:地域の行事には高齢者の方も子どもたちも集まるじゃないですか。そういうイベントは世代関係なく、たくさんの人が集まる理由になっているので、情報が広く伝わればつながりも生まれてくるのではないかなと思うんですけどね。

小久保:地域福祉計画の中には、地域参画のテーマも含まれていますしね。それに、人が集まる場所も増えたらいいです。公民館とか公園とか、地域の施設開放など、集まりやすい環境がどんどんひらかれていくといいなと思います。

深澤さん:そうですね。また個人的には、地域に限らず、その人が孤立していなければいいのではないかと感じることがあります。別のつながり方として、大学生や小学生などの、若い方たちとの交流が深まれば、地域のつながりとは別に、出来ることもあるのではないかと思っています。行政として地域の方々に全て指示して支援するのか、地域の方たちが自分たちの気付きの中で行動した方がいいのか。それぞれメリット、デメリットがありますし、そのバランスの取り方も地域福祉計画の中で考えていけたらいいです。

鈴木先生:最後に、今回の座談会や地域福祉計画市民策定グループ会議での活動を通じて、今後、自分が地域に対してできそうなことや協力したいと思っていることなどはありますか?

櫻井:さきほど話した地域の行事には同年代の友達も多く参加していて、時々プチ同窓会みたいになるんです。ですから、今度は自分たちが幹事のような役割に代わって、地域の子どもたちからお年寄りまでのネットワークを広げられたらいいなと考えています。今の私たちのような関係性や環境を、次の世代の子たちにも真似してもらえたら嬉しいですね。

中村:この前、家に帰れず困っていた独り暮らしの方を自宅まで送ったことがあって。その方は認知症だったのですが、以前大学で学んだことが活きて、センターに電話したり協力を仰げたりすることが、迷いなくできました。今、自分が持っている知識や経験を使って、困っている方々を助けることができたらいいなと思います。心配なことがあれば、然るべきところに連絡するとか、気付いたらすぐ行動することはできると考えています。

中田:私はボランティアや地域の取り組みに参加しながら、人とつながりを広げていき、また大事にしていきたいと思います。

成田:私もボランテイアで活動していきたいと考えています。ちょうど今、グループに入っているのですが、時間がとれず、なかなか参加できていないのを変えていきたい。自治会や地区のイベントにも加わっていきたいです。

小久保:今後は、今とは違う場所での生活に変わるので、積極的に周りの人との関わり合いを深めていきたいですね。挨拶が大事なので、まずはそこから始めたいと思います。

深澤さん:少し話は逸れますが、地域福祉の研修会に参加したとき、講師の方に「あなたは一人暮らしをしています。調理をした後、家をでたけれど、火がついたままかもしれない。そのときに、何人に助けを求められますか?」と聞かれたことが印象に残っています。つまり自分の周りの人との関係性を捉えなおさせる質問だったのですが。みなさんはどうですか?

身近な生活と地域福祉計画はつながりがあるので、自分の出発点を大事にして、自分ができることを、この計画を通じて考えていってもらえたらと思いました。みなさんも、誰かの助けによって支えられていることがありますよね。まずはみなさんが、挨拶や隣の人との関わりを大事にしようという意識を持っていてもらえれば、私は嬉しいです。

鈴木先生:自分がやってみようと思わなければつながりは生まれないものなので、まずは身近な関係の中で、地域との交流やふれあいの幅を広げていけるといいですよね。

櫻井:私は、大学の実習やボランティア活動で出会った、色んな年代、背景をもつ方との関わりの中で、自分が少しずつ変わっていっていることを実感しました。以前は自分に自信がなかったのですが、関わった人たちから感謝されたり、ありがとうと言われると自信がつき、自分にもやれることがあるのかなと考えることができたんです。地域や人とのつながりの中で、「自分自身が変われる」といったメリットがあるということも、一緒に伝えられるといいなと思います。

深澤さん:皆さんからのご協力をいただいて、計画が策定できました。今度は、今回の「策定グループ」を「推進グループ」に進化させ、この推進グループにも大学生の皆さんにも参加していただきます。今後も市民の皆さんと一緒に、地域福祉の推進に取り組んでいきます。

しずおか未来会議を終えて〜考える消費者へ

「大学生のための“生きるスキルアップ講座”開催!」

大学生による介護の授業化計画〜教養のための介護入門(3)

特別講義!〜介護福祉の捉え方〜教養のための介護入門(2)

静岡県「ひとり1改革運動」表彰事例を直撃! “県行政改革”のポイントとは?

回答したら利用すべし!国勢調査活用ガイド

「大学生のための“生きるスキルアップ講座”開催!」

大学生による介護の授業化計画〜教養のための介護入門(3)

特別講義!〜介護福祉の捉え方〜教養のための介護入門(2)

静岡県「ひとり1改革運動」表彰事例を直撃! “県行政改革”のポイントとは?

回答したら利用すべし!国勢調査活用ガイド

Updated:2015年09月25日 時事