時事

6月16日は県知事選投票日!「静岡県の未来を考える」学生緊急座談会開講!

「選挙に行く意味ってなんだろう?」それは投票権をもった大人としての義務だから?行かなくてはならないものだから?

「若者の投票率が低い」という言葉は耳が痛くなるほど聞いています。じゃあどうして低いと言われ続けているのか、若者の一票がどんな力を持っているのか、ちょっと考えてみませんか。私たち若者の選挙に対する意見やイメージ。今回は、静岡県内に暮らす学生・地域団体の代表3人が、腹を割って話してきました。「選挙=義務」の視点を180度かえてしまう、若者の新しい視点からみた選挙のイメージを、とくとご覧あれ。

『若者の手による、一票の力とは』

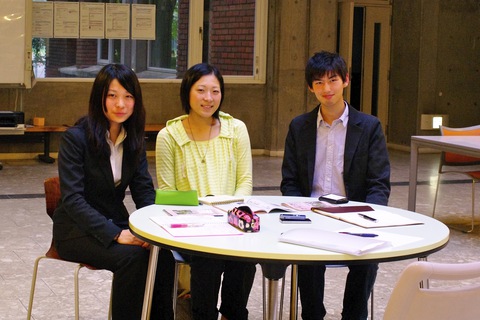

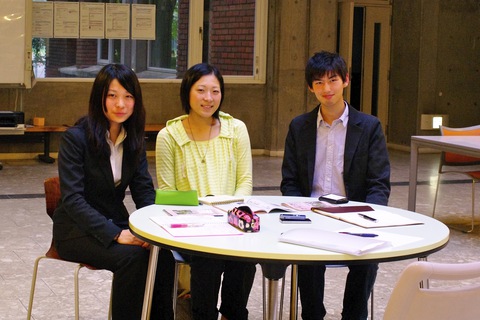

(写真左から)

●『静岡時代』編集部員(天野和佳子):静岡大学浜松キャンパス4年。今回は座談会の進行役をつとめる。6月16日の静岡県知事選挙にむけた街頭・大学で行われる啓発活動に参加中。(Facebook静岡未来→http://www.facebook.com/shizuoka.mirai)

●静岡2.0(青野みちのさん):静岡県立大学4年。幅広い年代の人々が関わりあうことができる仕掛け作り、場作りをしている団体の代表。学生だけではなく社会人、地域の方も参加する地域団体を目指している。

(Facebook静岡2.0→https://www.facebook.com/Shizuoka2.0)

●Designus(小野寺瞬さん):静岡大学静岡キャンパス4年。静岡の学生が成長できる環境を作るという理念のもと、勉強会やセミナーを開催し、学生がモチベーションを高めていく場を作っている。

(Facebook学生団体Designus→https://www.facebook.com/designus.student)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

学生は若者の投票率や選挙をどう捉えているのか?

天野:選挙の時期になると、「若者の投票率」が話題になりますが、ふたりはどのように捉えていますか?

小野寺さん:僕は選挙に行かないことによって将来的に生じるデメリットや、自分の投じる1票の大きさが理解できていない学生が多いように感じています。また、政策についてや選挙候補者に関する情報なども理解しづらい部分もあったり、若者の間でそういった情報が行き渡っていないのも投票率が低い原因だと思います。また若者の投票率が低いと言われる中、投票率の高い高齢者向けのマニフェストが多くなってきているように思うので、今後の政策が不安でもありますし、注目もしています。今後の街づくりを引っ張っていくのは、若者ですから、皆でもっと当事者意識を持てると言いなと思います。

青野さん:私の場合は、今暮らしている街が好きだから、「街のために何かをしたい」と思うので、それが投票する意識につながっているなと感じます。街と自分とのつながりが感じられないと、選挙を自分と関わりがあることのように意識しづらいのではないでしょうか?でも選挙って、自分の生活の中でどこか必ずつながっていると思うんですよね。

天野:確かに、私たち一人一人が投票に行った意味というものは、すぐに結果として現れてたり、実感出来るものではないかもしれませんが、どれだけ「自分ごと」としてイメージできるかが大切ですよね。では、所属している団体のメンバーや周りの友人は、選挙・政治についてどのような考え方・関心を持っていますか?

小野寺さん:Designusのメンバーは、選挙・政治に対して比較的意識の高い学生が多いと思います。これは、単純に特徴的な活動内容のおかげで政治や経済に注目している人が集まっているからだと思いますが、もちろん、そういう学生ばかりではなく、自分が投票したからといって何も変わらないのでは、と投票に行くことを躊躇している人も周りにいますね。

青野さん:静岡2.0のメンバーも、選挙・政治に関する関心はありますね。団体の活動の中で、実際にお世話になっている自治体の代表が代わり、政策がガラっとかわっていくのを実感したこともあり、それが関心へつながったりするんです。このように街に関わる活動など、街に接するきっかけがあるかないかで、同じ学生でも意識に差があるなと感じます。

天野:静岡時代編集部も選挙が近づくと、情報発信をしている立場として、どんな呼びかけが出来るだろうかと話題になります。自分が投じる一票をどういう価値のあるものにしたいのか、そこを考えつつ理解を深めていければ良いんじゃないかと考えています。

▲2013年6月4日に静岡県立大学で行われた静岡県知事選挙啓発活動の様子。

選挙関連のノベルティグッズを配布し、学生の選挙にたいする意識向上を目指した。

どういう社会で生きていきたいのか、ビジョンを考える

天野:最後に、2013年6月16日は静岡県知事選挙の投票日ですが、それぞれDesignusと静岡2.0の代表をなさっている立場において、個人的に選挙に関してどのようなことを考えていますか?

小野寺さん:僕は、身近な人の発する情報には関心を示すことが大事だと考えています。例えば、他県出身者だと静岡の政治に関心がないという人もいると思いますが、そういった人でもSNSで選挙に関するつぶやきをしていたら、不思議と意識が高まるでしょう。ですので、個々人が考えを発信していくことが重要だと思います。そしてそういった情報を発信する人が増えるためには、まずは住んでいる地域や社会がどうなってほしいかという想いやイメージをもつことも大切ですよね。それは今暮らしている静岡県に対しても同じで、そう意識する中で自然に選挙が身近に感じられるのではないでしょうか?

青野さん:私よりもより多くの人が地域に思い入れや関心を持てるといいなと思います。地域の方々とのつながりが広がると、街をつくる基盤となる選挙の重要さだけでなく、町づくりに対する責任感、危機感も同時に感じるんです。誰でも、自分の地域での生活を改めて見つめることで、一票の意味ってより深められると思うんですね。

ーー青野さん、小野寺さん、本日はありがとうございました。Designusと静岡2.0での活動は、直接的ではないと思いますが、間接的に静岡の街づくりや、選挙・政治への関心を高めることへとつながっているのだと感じました。今までもっていた「選挙=義務」のイメージを「選挙=まちづくり」にかえると、より広い視野で選挙や静岡の未来を捉えることができるのではないでしょうか。この座談会の中で考えたことや感じたことをその時だけにとどめず、静岡県に暮らすみなさんや同年代の子たちに伝えていきたいと思いました。みなさんも自分の身近な人や暮らす街がこうなったらいいのに、という未来を考えてみませんか?投票する一票は、その考えを表現する場、形にする場でもあるのではないかと思います。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

〈座談会メンバー〉

●『静岡時代』編集部員(天野和佳子):静岡大学浜松キャンパス4年。今回は座談会の進行役をつとめる。6月16日の静岡県知事選挙にむけた街頭・大学で行われる啓発活動に参加中。(Facebook静岡未来→http://www.facebook.com/shizuoka.mirai)

●静岡2.0(青野みちのさん):静岡県立大学4年。幅広い年代の人々が関わりあうことができる仕掛け作り、場作りをしている団体の代表。学生だけではなく社会人、地域の方も参加する地域団体を目指している。

(Facebook静岡2.0→https://www.facebook.com/Shizuoka2.0)

●Designus(小野寺瞬さん):静岡大学静岡キャンパス4年。静岡の学生が成長できる環境を作るという理念のもと、勉強会やセミナーを開催し、学生がモチベーションを高めていく場を作っている。

(Facebook学生団体Designus→https://www.facebook.com/designus.student)

「若者の投票率が低い」という言葉は耳が痛くなるほど聞いています。じゃあどうして低いと言われ続けているのか、若者の一票がどんな力を持っているのか、ちょっと考えてみませんか。私たち若者の選挙に対する意見やイメージ。今回は、静岡県内に暮らす学生・地域団体の代表3人が、腹を割って話してきました。「選挙=義務」の視点を180度かえてしまう、若者の新しい視点からみた選挙のイメージを、とくとご覧あれ。

『若者の手による、一票の力とは』

(写真左から)

●『静岡時代』編集部員(天野和佳子):静岡大学浜松キャンパス4年。今回は座談会の進行役をつとめる。6月16日の静岡県知事選挙にむけた街頭・大学で行われる啓発活動に参加中。(Facebook静岡未来→http://www.facebook.com/shizuoka.mirai)

●静岡2.0(青野みちのさん):静岡県立大学4年。幅広い年代の人々が関わりあうことができる仕掛け作り、場作りをしている団体の代表。学生だけではなく社会人、地域の方も参加する地域団体を目指している。

(Facebook静岡2.0→https://www.facebook.com/Shizuoka2.0)

●Designus(小野寺瞬さん):静岡大学静岡キャンパス4年。静岡の学生が成長できる環境を作るという理念のもと、勉強会やセミナーを開催し、学生がモチベーションを高めていく場を作っている。

(Facebook学生団体Designus→https://www.facebook.com/designus.student)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

学生は若者の投票率や選挙をどう捉えているのか?

天野:選挙の時期になると、「若者の投票率」が話題になりますが、ふたりはどのように捉えていますか?

小野寺さん:僕は選挙に行かないことによって将来的に生じるデメリットや、自分の投じる1票の大きさが理解できていない学生が多いように感じています。また、政策についてや選挙候補者に関する情報なども理解しづらい部分もあったり、若者の間でそういった情報が行き渡っていないのも投票率が低い原因だと思います。また若者の投票率が低いと言われる中、投票率の高い高齢者向けのマニフェストが多くなってきているように思うので、今後の政策が不安でもありますし、注目もしています。今後の街づくりを引っ張っていくのは、若者ですから、皆でもっと当事者意識を持てると言いなと思います。

青野さん:私の場合は、今暮らしている街が好きだから、「街のために何かをしたい」と思うので、それが投票する意識につながっているなと感じます。街と自分とのつながりが感じられないと、選挙を自分と関わりがあることのように意識しづらいのではないでしょうか?でも選挙って、自分の生活の中でどこか必ずつながっていると思うんですよね。

天野:確かに、私たち一人一人が投票に行った意味というものは、すぐに結果として現れてたり、実感出来るものではないかもしれませんが、どれだけ「自分ごと」としてイメージできるかが大切ですよね。では、所属している団体のメンバーや周りの友人は、選挙・政治についてどのような考え方・関心を持っていますか?

小野寺さん:Designusのメンバーは、選挙・政治に対して比較的意識の高い学生が多いと思います。これは、単純に特徴的な活動内容のおかげで政治や経済に注目している人が集まっているからだと思いますが、もちろん、そういう学生ばかりではなく、自分が投票したからといって何も変わらないのでは、と投票に行くことを躊躇している人も周りにいますね。

青野さん:静岡2.0のメンバーも、選挙・政治に関する関心はありますね。団体の活動の中で、実際にお世話になっている自治体の代表が代わり、政策がガラっとかわっていくのを実感したこともあり、それが関心へつながったりするんです。このように街に関わる活動など、街に接するきっかけがあるかないかで、同じ学生でも意識に差があるなと感じます。

天野:静岡時代編集部も選挙が近づくと、情報発信をしている立場として、どんな呼びかけが出来るだろうかと話題になります。自分が投じる一票をどういう価値のあるものにしたいのか、そこを考えつつ理解を深めていければ良いんじゃないかと考えています。

▲2013年6月4日に静岡県立大学で行われた静岡県知事選挙啓発活動の様子。

選挙関連のノベルティグッズを配布し、学生の選挙にたいする意識向上を目指した。

どういう社会で生きていきたいのか、ビジョンを考える

天野:最後に、2013年6月16日は静岡県知事選挙の投票日ですが、それぞれDesignusと静岡2.0の代表をなさっている立場において、個人的に選挙に関してどのようなことを考えていますか?

小野寺さん:僕は、身近な人の発する情報には関心を示すことが大事だと考えています。例えば、他県出身者だと静岡の政治に関心がないという人もいると思いますが、そういった人でもSNSで選挙に関するつぶやきをしていたら、不思議と意識が高まるでしょう。ですので、個々人が考えを発信していくことが重要だと思います。そしてそういった情報を発信する人が増えるためには、まずは住んでいる地域や社会がどうなってほしいかという想いやイメージをもつことも大切ですよね。それは今暮らしている静岡県に対しても同じで、そう意識する中で自然に選挙が身近に感じられるのではないでしょうか?

青野さん:私よりもより多くの人が地域に思い入れや関心を持てるといいなと思います。地域の方々とのつながりが広がると、街をつくる基盤となる選挙の重要さだけでなく、町づくりに対する責任感、危機感も同時に感じるんです。誰でも、自分の地域での生活を改めて見つめることで、一票の意味ってより深められると思うんですね。

ーー青野さん、小野寺さん、本日はありがとうございました。Designusと静岡2.0での活動は、直接的ではないと思いますが、間接的に静岡の街づくりや、選挙・政治への関心を高めることへとつながっているのだと感じました。今までもっていた「選挙=義務」のイメージを「選挙=まちづくり」にかえると、より広い視野で選挙や静岡の未来を捉えることができるのではないでしょうか。この座談会の中で考えたことや感じたことをその時だけにとどめず、静岡県に暮らすみなさんや同年代の子たちに伝えていきたいと思いました。みなさんも自分の身近な人や暮らす街がこうなったらいいのに、という未来を考えてみませんか?投票する一票は、その考えを表現する場、形にする場でもあるのではないかと思います。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

〈座談会メンバー〉

●『静岡時代』編集部員(天野和佳子):静岡大学浜松キャンパス4年。今回は座談会の進行役をつとめる。6月16日の静岡県知事選挙にむけた街頭・大学で行われる啓発活動に参加中。(Facebook静岡未来→http://www.facebook.com/shizuoka.mirai)

●静岡2.0(青野みちのさん):静岡県立大学4年。幅広い年代の人々が関わりあうことができる仕掛け作り、場作りをしている団体の代表。学生だけではなく社会人、地域の方も参加する地域団体を目指している。

(Facebook静岡2.0→https://www.facebook.com/Shizuoka2.0)

●Designus(小野寺瞬さん):静岡大学静岡キャンパス4年。静岡の学生が成長できる環境を作るという理念のもと、勉強会やセミナーを開催し、学生がモチベーションを高めていく場を作っている。

(Facebook学生団体Designus→https://www.facebook.com/designus.student)

しずおか未来会議を終えて〜考える消費者へ

「大学生のための“生きるスキルアップ講座”開催!」

大学生による介護の授業化計画〜教養のための介護入門(3)

特別講義!〜介護福祉の捉え方〜教養のための介護入門(2)

静岡県「ひとり1改革運動」表彰事例を直撃! “県行政改革”のポイントとは?

回答したら利用すべし!国勢調査活用ガイド

「大学生のための“生きるスキルアップ講座”開催!」

大学生による介護の授業化計画〜教養のための介護入門(3)

特別講義!〜介護福祉の捉え方〜教養のための介護入門(2)

静岡県「ひとり1改革運動」表彰事例を直撃! “県行政改革”のポイントとは?

回答したら利用すべし!国勢調査活用ガイド

Updated:2013年06月06日 時事