静岡の街から

「夢は『清水映画祭に大輪の華を咲かせたい』。清水から世界を目指す発起人!上田紘司さんインタビュー」

現在、静岡市清水区のまちで開催されている『清水映画祭』。

1987年にスタートしたこの映画祭は、今年で第16回目を迎えました。今年の清水映画祭は”映画の力”をテーマに掲げてます。そこには、”混迷した現代を生きる私たちに、映画はどんな力を与えてくれるのか”を問いかける意味が含まれています。

今回は、清水映画祭の発起人である運営委員会の代表、上田紘司さんに清水映画祭のお話を伺いました。聞き手は、東海大学海洋学部3年、木口嵩尋さん。彼は映画祭の学生スタッフとしても活動中です。

日本の映画界が混迷していた時代をも経験している上田さんのお話。清水映画祭立ち上げのきっかけを皮切りとして、時代の変遷、その中で変化してきた映画の過去と現在、そして今後の姿が浮かび上がりました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●上田紘司さん(写真左)

清水映画祭運営委員会代表。清水映画祭の発起人でもあります。国内限らず、カンヌや釜山の映画祭にも足繁く通い、自分自身の目でみた作品を上映するのがポリシー。また、自身がテレビドラマの助監督をされていた経歴もあります。”映画にこだわりがある”という気持ちが、ビシバシ伝わってくる方でした。

●聞き手:木口嵩尋さん(写真右)

東海大学海洋学部3年。同大学写真部所属で、もともと映画にも興味をもっていた学生。友だちの誘いで、清水映画祭ボランティアスタッフに参加。開催の準備段階から上田さんと行動を共にし、今では、上田さんの右腕的存在に成長しました。積極的に映画祭の運営を手伝っています。

・清水映画祭 web: http://shimizu.filmfes.org/

・清水映画祭 Facebook: https://www.facebook.com/shimizufilmfestival

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JR清水駅前周辺が今回の舞台!約半月の間、清水映画祭一色に染まります!!

血を吐く思いのなか産声をあげた、”清水映画祭”

——現在開催されている清水映画祭は今年で第16回をむかえますが、そもそもこの映画祭をたちあげようと思ったきっかけ、理由はなんだったんでしょうか。

(上田さん)27年前に、私は大分県の湯布院へ旅行に行ったんです。旅先で泊まった旅館で、中谷健太郎という男性に出会いました。彼は湯布院温泉「亀の井別荘」の経営者であり、実業家です。また、当時開かれていた、”湯布院映画祭”という先駆的映画祭の発起人でもあります。その中谷さんの部屋に招かれ、一緒に飲んだんです。彼の部屋には映画の写真がたくさん飾られてあったんですね。それで、懇談後、部屋を辞去する時に「これ、何ですか?」とさりげなく聞いてみたら、彼が映画祭の話をし始めたんです。

軽い気持ちで、「自分も映画祭やってみたいですね」。と中谷さんに言ったのが、実は清水映画祭立ち上げのきっかけでした。中谷さんは「やってみたらいいじゃない」と、おっしゃってくれて。私が「どうしたら立ち上げることができますか?」と聞いたら、続けざまに「血を吐く思いをする人間が3人いればできますよ」と言ったんです。そのシーンは今でも覚えていますね。

中谷さんとの出会いのあと、清水に戻ってから映画祭開催のための仲間を集めました。湯布院では軽い気持ちで発言した一言が、心にひっかかっていたんですよね。

——「血を吐く思い」とは、想像を絶しますね。開催にこぎつけるまでは、かなり苦労をしたのではないでしょうか?

(上田さん)そうですね。当時の日本では、東京国際映画祭がはじまったばかりでした。一方、地方の映画祭が成立・持続しにくい背景も裏にはあったんです。そんな状況の中、仲間とともに欣喜雀躍しました。

当時、清水市の21世紀ビジョン「国際海洋文化都市宣言(マリンピア21)」という構想がはじまっていました。これはチャンスだと思い応募して、審査に合格。100万円の助成金をいただきました。”清水映画祭”という名称をつけた理由も、清水を売り出そうと思ったからです。

とはいっても、当初9人で試行錯誤をしながらはじめた清水映画祭です。資金、上映作品の調達、その他雑務。心配や不安の要素は多分にありました。そのひとつひとつを消化していき、トンネルを駆け抜けるような気持ちで、清水映画祭開催にこぎつくことが出来ましたね。昭和62年、11月のことでした。

“過去の産物”を逆手にとって、清水映画祭独自の芽を出した瞬間

——昭和62年(1987)といえば、日本の高度経済成長に陰りが見え始めた時代ですよね。開催当初、地元の方たちは清水映画祭に対してどのような反応を示したんでしょうか?

(上田さん)日本の映画界の時代背景から話すと、清水映画祭開催よりずっと前、昭和50年代以降をピークにして、日本映画界は斜陽化していくんです。ポルノ映画やヤクザものの作品が多かった映画界は、アウトローな存在として市民の目に写っていったんですね。その後、昭和30年代後半から40年代にかけて、今度はテレビ産業が持ち上がってきた。日活や大映といった大手映画会社も倒産していき、映画館も閉館を余儀なくされた時代でした。多くの市民の間では、”映画は過去のものだ”という認識が強まっていたんですね。

しかし、映画そのものはなくならなかった。水面下であがきながらも、頑張っていた映画関係者たちはいたんですね。私は、日本の映画をもう一度蘇らせようと思ったんです。そんな状況の中で開催した清水映画祭は、当時、脚光を浴びました。

その理由のひとつには、単館系の作品を上映したことが要因になっていると思います。

単館系とは、全国の映画館で一斉上映される大規模なロードショウとは違い、極少数の映画館で、しかも当時は大都市でしか上映されない作品のことです。

——単館系作品に注目された理由はなんでしょうか?

(上田さん)現在と比べて映像のメディアが少なかった当時、静岡市に住んでいた人は、単館系作品を観るといったら東京にでなければならなかったんですね。1980年代後半くらいから、中々人の目にとまらない単館系作品の中にも、優れたモノはたくさん出てきていたんです。私は自分の目でみて「これは面白い!」と感じた作品を集め、清水映画祭で上映してみました。それが見事大当たり。お客さんには大好評でしたね。1週間で4000人の入場者数があったり、ピーク時は5000人は入っていたりしました。その後9年間は、そのような状態が続きましたね。

私は小学校の頃から、演劇や見せ物を作ったりするのが好きだったので、「人にサプライズをみせてやれ!」という気持ちが強かったんだと思います。だから、お客さんの反応はとても嬉しかったです。

——しかし時代は移り変わり、現在では単館系の映画も各映像メディアの中で普通に放映されるようになってきましたが、映画祭での作品の選定が大変になってきたのではないでしょうか。

(上田さん)単館系作品が他メディアでもみられるようになってきたので、映画祭の意義も変わっていくと思います。また、私は映画はエンターテイメントだと思っています。しかし、社会的なメッセージを含んだ作品はあります。基本的には、今、この混沌とした時代に何ができるかと考えたとき、私は映画によって、今の時代をみなさんに見抜いて欲しいと思っていますね。テレビにはない力が、映画にはあると思います。

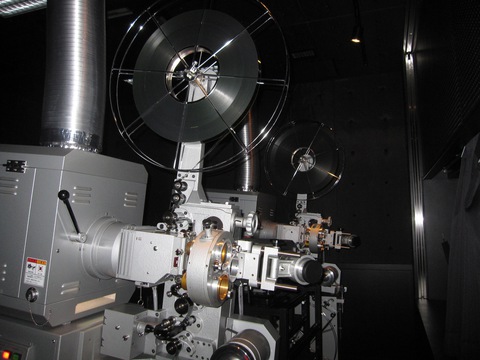

——今回清水映画祭ではデジタル上映の他に、映写機による上映も行いましたよね。あえてフィルム上映を行ったのは、何かこだわりがあるのでしょうか?

(上田さん)フィルム映画の基本は写真です。つまり、映像は1秒24コマの写真をみていることになります。そうすると、完成された作品の映像・音などのテイストが、監督によって変わってくるんですよね。それが、魅力だと感じます。また、デジタル(DCP)を観るのとフィルムで観る場合とに、おそらく人間の脳の働きに違いがあるのではないかと思っています。もしそうであるならば、フィルムで観た時の方が従属感が違うのだと思います。デジタル(DCP)映像は、色や奥行きなどが均一化されてしまうので、どうしても平面的だと感じてしまいますね。

清水文化会館マリナートには、全国から35ミリ映写機が消えつつある時代に新品が設置されました。フィルムで撮られた、昔の日本の名作・傑作を観る機会が少なくなり、日本の映画文化が失われていく今、これは大変貴重な出来事だと思いますね。

JR清水駅直結の、清水文化会館マリナート。新品の35ミリ映写機が設置されたのは最近なんです。

圧巻ですね! 全国でも、新品の映写機設置は非常に珍しいとのこと。映画関係者、各メディアには衝撃が走ったそうです。

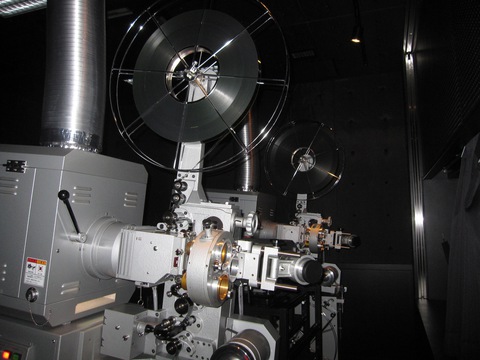

大きなフィルム!初めて目にする方も多いのではないでしょうか?

使用前後のフィルムは厳重に梱包されています。成人男性が持ってもかなり重たい代物で、

昔は何十本ものをフィルムをトラックに積んで、映画館から映画館へ運んだそうです。人力の時もあったそうな。

「清水映画祭に大輪の華を咲かせたい。」

——では、清水映画祭の今後の展望を教えてください。

(上田さん)夢は、”清水国際映画祭”にすることです。海外の作品を日本で一番早く上映したいと考えています。また、監督や俳優を招聘して、静岡県民と他の出会いをつくるとか、コンペディションを実施するとか。アメリカのサンダンス映画祭のような雰囲気の映画祭を作りたいのが野心ですね。

国際映画祭として認められると、多くのお客さんがやってきますよね。静岡空港を使って、海外の方が静岡に押し寄せれば映画祭にも産業的にも貢献することになります。ですから、"清水国際映画祭"が出来たとしたら、2つの大きな価値が生まれると思っています。

——ありがとうございます。最後に、清水映画祭にたいする上田さん個人的な想いというのはありますか?

(上田さん)そうですね。第1回映画祭開催から続けていると、周りの関係者の方たちからはよく、上田さんスゴいね、と声をかけられることがあるんです。しかし私自身、大層なことをやっているという意識はないんです。たとえるなら、寿司ネタを握っているような鮨職人という感じですね。自分で好きなネタ・新鮮なネタを見つけてくるように、今後も、「清水」というショーケースに好きな作品を並べるような感覚で、粛々と清水でやっていきたいと思っています。死ぬまでずっとやっていくと思う。

……野望としては、自分で映画製作をしたいね。

●話し手:上田紘司さん

清水映画祭運営委員会代表。清水映画祭の発起人でもあります。国内限らず、カンヌや釜山の映画祭にも足繁く通い、自分自身の目でみた作品を上映するのがポリシー。また、自身がテレビドラマの助監督をされていた経歴もあります。”映画にこだわりがある”という気持ちが、ビシバシ伝わってくる方でした。

●聞き手:木口嵩尋さん

東海大学海洋学部3年。同大学写真部所属で、もともと映画にも興味をもっていた学生。友だちの誘いで、清水映画祭ボランティアスタッフに参加。開催の準備段階から上田さんと行動を共にし、今では、上田さんの右腕的存在に成長しました。積極的に映画祭の運営を手伝っています。

1987年にスタートしたこの映画祭は、今年で第16回目を迎えました。今年の清水映画祭は”映画の力”をテーマに掲げてます。そこには、”混迷した現代を生きる私たちに、映画はどんな力を与えてくれるのか”を問いかける意味が含まれています。

今回は、清水映画祭の発起人である運営委員会の代表、上田紘司さんに清水映画祭のお話を伺いました。聞き手は、東海大学海洋学部3年、木口嵩尋さん。彼は映画祭の学生スタッフとしても活動中です。

日本の映画界が混迷していた時代をも経験している上田さんのお話。清水映画祭立ち上げのきっかけを皮切りとして、時代の変遷、その中で変化してきた映画の過去と現在、そして今後の姿が浮かび上がりました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●上田紘司さん(写真左)

清水映画祭運営委員会代表。清水映画祭の発起人でもあります。国内限らず、カンヌや釜山の映画祭にも足繁く通い、自分自身の目でみた作品を上映するのがポリシー。また、自身がテレビドラマの助監督をされていた経歴もあります。”映画にこだわりがある”という気持ちが、ビシバシ伝わってくる方でした。

●聞き手:木口嵩尋さん(写真右)

東海大学海洋学部3年。同大学写真部所属で、もともと映画にも興味をもっていた学生。友だちの誘いで、清水映画祭ボランティアスタッフに参加。開催の準備段階から上田さんと行動を共にし、今では、上田さんの右腕的存在に成長しました。積極的に映画祭の運営を手伝っています。

・清水映画祭 web: http://shimizu.filmfes.org/

・清水映画祭 Facebook: https://www.facebook.com/shimizufilmfestival

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JR清水駅前周辺が今回の舞台!約半月の間、清水映画祭一色に染まります!!

血を吐く思いのなか産声をあげた、”清水映画祭”

——現在開催されている清水映画祭は今年で第16回をむかえますが、そもそもこの映画祭をたちあげようと思ったきっかけ、理由はなんだったんでしょうか。

(上田さん)27年前に、私は大分県の湯布院へ旅行に行ったんです。旅先で泊まった旅館で、中谷健太郎という男性に出会いました。彼は湯布院温泉「亀の井別荘」の経営者であり、実業家です。また、当時開かれていた、”湯布院映画祭”という先駆的映画祭の発起人でもあります。その中谷さんの部屋に招かれ、一緒に飲んだんです。彼の部屋には映画の写真がたくさん飾られてあったんですね。それで、懇談後、部屋を辞去する時に「これ、何ですか?」とさりげなく聞いてみたら、彼が映画祭の話をし始めたんです。

軽い気持ちで、「自分も映画祭やってみたいですね」。と中谷さんに言ったのが、実は清水映画祭立ち上げのきっかけでした。中谷さんは「やってみたらいいじゃない」と、おっしゃってくれて。私が「どうしたら立ち上げることができますか?」と聞いたら、続けざまに「血を吐く思いをする人間が3人いればできますよ」と言ったんです。そのシーンは今でも覚えていますね。

中谷さんとの出会いのあと、清水に戻ってから映画祭開催のための仲間を集めました。湯布院では軽い気持ちで発言した一言が、心にひっかかっていたんですよね。

——「血を吐く思い」とは、想像を絶しますね。開催にこぎつけるまでは、かなり苦労をしたのではないでしょうか?

(上田さん)そうですね。当時の日本では、東京国際映画祭がはじまったばかりでした。一方、地方の映画祭が成立・持続しにくい背景も裏にはあったんです。そんな状況の中、仲間とともに欣喜雀躍しました。

当時、清水市の21世紀ビジョン「国際海洋文化都市宣言(マリンピア21)」という構想がはじまっていました。これはチャンスだと思い応募して、審査に合格。100万円の助成金をいただきました。”清水映画祭”という名称をつけた理由も、清水を売り出そうと思ったからです。

とはいっても、当初9人で試行錯誤をしながらはじめた清水映画祭です。資金、上映作品の調達、その他雑務。心配や不安の要素は多分にありました。そのひとつひとつを消化していき、トンネルを駆け抜けるような気持ちで、清水映画祭開催にこぎつくことが出来ましたね。昭和62年、11月のことでした。

“過去の産物”を逆手にとって、清水映画祭独自の芽を出した瞬間

——昭和62年(1987)といえば、日本の高度経済成長に陰りが見え始めた時代ですよね。開催当初、地元の方たちは清水映画祭に対してどのような反応を示したんでしょうか?

(上田さん)日本の映画界の時代背景から話すと、清水映画祭開催よりずっと前、昭和50年代以降をピークにして、日本映画界は斜陽化していくんです。ポルノ映画やヤクザものの作品が多かった映画界は、アウトローな存在として市民の目に写っていったんですね。その後、昭和30年代後半から40年代にかけて、今度はテレビ産業が持ち上がってきた。日活や大映といった大手映画会社も倒産していき、映画館も閉館を余儀なくされた時代でした。多くの市民の間では、”映画は過去のものだ”という認識が強まっていたんですね。

しかし、映画そのものはなくならなかった。水面下であがきながらも、頑張っていた映画関係者たちはいたんですね。私は、日本の映画をもう一度蘇らせようと思ったんです。そんな状況の中で開催した清水映画祭は、当時、脚光を浴びました。

その理由のひとつには、単館系の作品を上映したことが要因になっていると思います。

単館系とは、全国の映画館で一斉上映される大規模なロードショウとは違い、極少数の映画館で、しかも当時は大都市でしか上映されない作品のことです。

——単館系作品に注目された理由はなんでしょうか?

(上田さん)現在と比べて映像のメディアが少なかった当時、静岡市に住んでいた人は、単館系作品を観るといったら東京にでなければならなかったんですね。1980年代後半くらいから、中々人の目にとまらない単館系作品の中にも、優れたモノはたくさん出てきていたんです。私は自分の目でみて「これは面白い!」と感じた作品を集め、清水映画祭で上映してみました。それが見事大当たり。お客さんには大好評でしたね。1週間で4000人の入場者数があったり、ピーク時は5000人は入っていたりしました。その後9年間は、そのような状態が続きましたね。

私は小学校の頃から、演劇や見せ物を作ったりするのが好きだったので、「人にサプライズをみせてやれ!」という気持ちが強かったんだと思います。だから、お客さんの反応はとても嬉しかったです。

——しかし時代は移り変わり、現在では単館系の映画も各映像メディアの中で普通に放映されるようになってきましたが、映画祭での作品の選定が大変になってきたのではないでしょうか。

(上田さん)単館系作品が他メディアでもみられるようになってきたので、映画祭の意義も変わっていくと思います。また、私は映画はエンターテイメントだと思っています。しかし、社会的なメッセージを含んだ作品はあります。基本的には、今、この混沌とした時代に何ができるかと考えたとき、私は映画によって、今の時代をみなさんに見抜いて欲しいと思っていますね。テレビにはない力が、映画にはあると思います。

——今回清水映画祭ではデジタル上映の他に、映写機による上映も行いましたよね。あえてフィルム上映を行ったのは、何かこだわりがあるのでしょうか?

(上田さん)フィルム映画の基本は写真です。つまり、映像は1秒24コマの写真をみていることになります。そうすると、完成された作品の映像・音などのテイストが、監督によって変わってくるんですよね。それが、魅力だと感じます。また、デジタル(DCP)を観るのとフィルムで観る場合とに、おそらく人間の脳の働きに違いがあるのではないかと思っています。もしそうであるならば、フィルムで観た時の方が従属感が違うのだと思います。デジタル(DCP)映像は、色や奥行きなどが均一化されてしまうので、どうしても平面的だと感じてしまいますね。

清水文化会館マリナートには、全国から35ミリ映写機が消えつつある時代に新品が設置されました。フィルムで撮られた、昔の日本の名作・傑作を観る機会が少なくなり、日本の映画文化が失われていく今、これは大変貴重な出来事だと思いますね。

JR清水駅直結の、清水文化会館マリナート。新品の35ミリ映写機が設置されたのは最近なんです。

圧巻ですね! 全国でも、新品の映写機設置は非常に珍しいとのこと。映画関係者、各メディアには衝撃が走ったそうです。

大きなフィルム!初めて目にする方も多いのではないでしょうか?

使用前後のフィルムは厳重に梱包されています。成人男性が持ってもかなり重たい代物で、

昔は何十本ものをフィルムをトラックに積んで、映画館から映画館へ運んだそうです。人力の時もあったそうな。

「清水映画祭に大輪の華を咲かせたい。」

——では、清水映画祭の今後の展望を教えてください。

(上田さん)夢は、”清水国際映画祭”にすることです。海外の作品を日本で一番早く上映したいと考えています。また、監督や俳優を招聘して、静岡県民と他の出会いをつくるとか、コンペディションを実施するとか。アメリカのサンダンス映画祭のような雰囲気の映画祭を作りたいのが野心ですね。

国際映画祭として認められると、多くのお客さんがやってきますよね。静岡空港を使って、海外の方が静岡に押し寄せれば映画祭にも産業的にも貢献することになります。ですから、"清水国際映画祭"が出来たとしたら、2つの大きな価値が生まれると思っています。

——ありがとうございます。最後に、清水映画祭にたいする上田さん個人的な想いというのはありますか?

(上田さん)そうですね。第1回映画祭開催から続けていると、周りの関係者の方たちからはよく、上田さんスゴいね、と声をかけられることがあるんです。しかし私自身、大層なことをやっているという意識はないんです。たとえるなら、寿司ネタを握っているような鮨職人という感じですね。自分で好きなネタ・新鮮なネタを見つけてくるように、今後も、「清水」というショーケースに好きな作品を並べるような感覚で、粛々と清水でやっていきたいと思っています。死ぬまでずっとやっていくと思う。

……野望としては、自分で映画製作をしたいね。

●話し手:上田紘司さん

清水映画祭運営委員会代表。清水映画祭の発起人でもあります。国内限らず、カンヌや釜山の映画祭にも足繁く通い、自分自身の目でみた作品を上映するのがポリシー。また、自身がテレビドラマの助監督をされていた経歴もあります。”映画にこだわりがある”という気持ちが、ビシバシ伝わってくる方でした。

●聞き手:木口嵩尋さん

東海大学海洋学部3年。同大学写真部所属で、もともと映画にも興味をもっていた学生。友だちの誘いで、清水映画祭ボランティアスタッフに参加。開催の準備段階から上田さんと行動を共にし、今では、上田さんの右腕的存在に成長しました。積極的に映画祭の運営を手伝っています。

もう一度歩きたくなる、「エッシャーの世界」〜静岡市美術館〜

働く私の静岡時代〜株式会社 サンロフト〜

JR三島駅〜日本大学三島キャンパス〜極私的、古地図研究会

働く私の静岡時代〜株式会社江﨑新聞店〜

働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜

働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜

働く私の静岡時代〜株式会社 サンロフト〜

JR三島駅〜日本大学三島キャンパス〜極私的、古地図研究会

働く私の静岡時代〜株式会社江﨑新聞店〜

働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜

働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜

Updated:2013年11月29日 静岡の街から